Abbaye Notre-Dame de Ganagobie

Le monastère Notre-Dame de Ganagobie est une abbaye bénédictine située à environ 15 kilomètres au nord-est de Forcalquier et à environ 30 kilomètres au sud de Sisteron, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

| Abbaye Notre-Dame de Ganagobie | ||||

| ||||

| Présentation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Culte | Catholique romain | |||

| Type | Abbaye | |||

| Rattachement | Diocèse de Digne | |||

| Début de la construction | Xe siècle | |||

| Style dominant | Architecture romane | |||

| Protection | ||||

| Site web | ||||

| Géographie | ||||

| Pays | ||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |||

| Département | Alpes-de-Haute-Provence | |||

| Ville | Ganagobie | |||

| Coordonnées | 43° 59′ 53″ nord, 5° 54′ 29″ est | |||

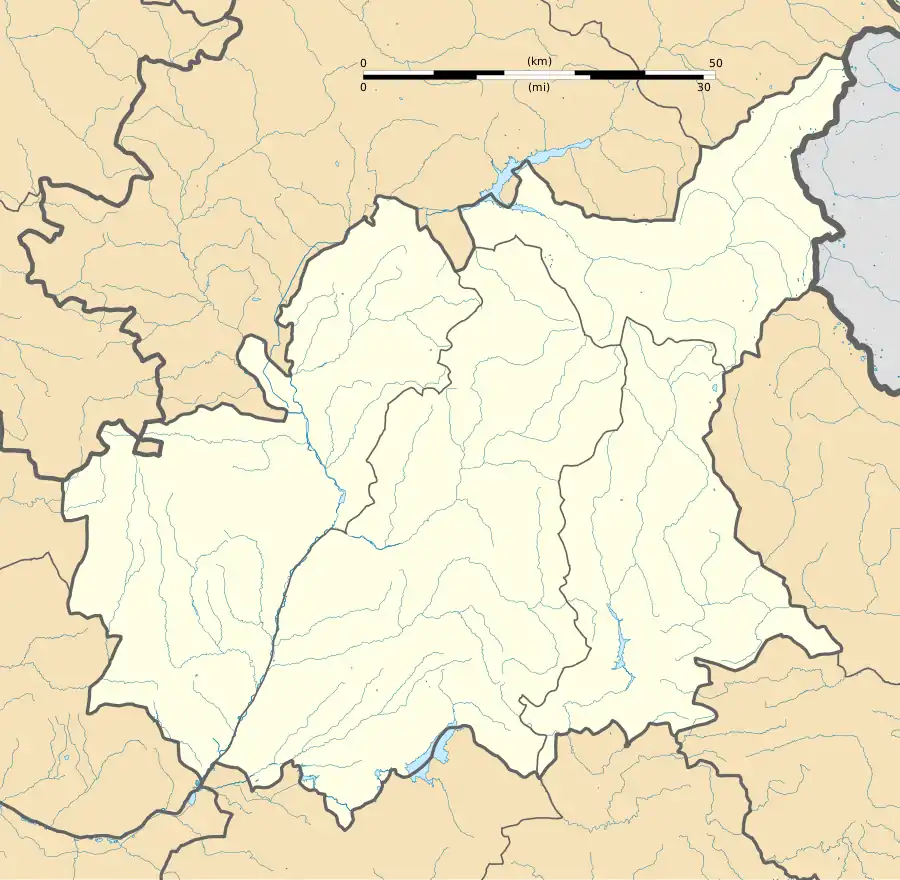

| Géolocalisation sur la carte : Alpes-de-Haute-Provence

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

Il est connu pour son remarquable pavement de mosaïques médiévales polychromes, daté de la décennie 1120-1130, sans équivalent en France.

L'abbaye est située 350 mètres au-dessus du lit de la Durance, sur un étroit plateau bordé d'abrupts. La voie Domitienne qui longe ce plateau constituait, à l'époque gallo-romaine la route « la plus courte et la plus sûre » selon Strabon entre l'Espagne et Rome. C'était encore le cas au Moyen-Âge. On peut d'ailleurs voir au pied de la colline de Ganagobie un pont romain enjambant le Buès et qui est encore utilisé[1].

Un prieuré fut fondé au Xe siècle par l'évêque de Sisteron qui en fit donation en 965 à l'abbaye de Cluny. À la Révolution française, il restait trois moines qui se dispersèrent. Le prieuré a été laissé à l'abandon entre le XVe et le XXe siècle. Devenu une abbaye, il abrite depuis 1987 une partie de la communauté bénédictine de Hautecombe. En 1992, le père abbé Michel Pascal (1941-2018)[2], élu en 1976 et démissionnaire en 1996, décidé après un vote de la communauté de transférer l'ensemble de la communauté à Ganagobie.

Les moines fabriquent toute une gamme de cosmétiques et baumes à base d'huiles essentielles, dont le « baume du pèlerin ». L'abbaye fait partie de la congrégation de Solesmes, au sein de la confédération bénédictine.

Étymologie

Le sens du terme fait l’objet de plusieurs hypothèses : soit une racine oronymique (en référence à la hauteur sur laquelle le monastère est construit), soit une allusion à une tour en mauvais état.

Histoire

Le monastère est fondé vers 960-965[3] par l'évêque Jean II de Sisteron. Celui-ci fait donation des terres sur lesquelles s’établit le prieuré, qui est ensuite rattaché à l’Ordre de Cluny, qui avait alors à sa tête le provençal Mayeul de Cluny. Cette possession fut confirmée par une bulle du du pape Étienne IX. En 1215, le prieur de Ganagobie devenait évêque de Sisteron[4]. Le monastère s'enrichit rapidement de donations diverses, notamment aux XIIe et XIIIe siècles, de la part des comtes de Forcalquier. Très prospère jusqu'à la fin du XIVe siècle, il s'affaiblit au XVe siècle. Il connaît un certain renouveau pendant la première moitié du XVIe siècle, sous l’impulsion du prieur Pierre de Glandevés, puis est complètement saccagé lors des guerres de Religion.

En 1562, les huguenots qui se sont réfugiés au monastère en sont délogés par le gouverneur de Provence. Celui-ci fait abattre la voûte de l’église et le logis prioral, pour éviter que les huguenots s’y installent à nouveau[3].

Au XVIIe siècle, Pierre et Jacques de Gaffarel (prieur de 1638 à 1660) (ce dernier fut le bibliothécaire du cardinal de Richelieu) sont à l’origine de la seconde renaissance du monastère. Il entre néanmoins dans une lente décadence jusqu'à la sécularisation en 1788, la vente comme bien national en 1791 et la destruction partielle en 1794 des bâtiments. En 1794, le directoire du district de Forcalquier fait démolir à la masse les transepts et le chœur de l'église ainsi que la partie orientale du monastère.

En 1891, le comte de Malijai cède les lieux aux bénédictins de l’abbaye Sainte-Marie-Madeleine de Marseille. Les moines déblaient l’église et le réfectoire, restaurent le cloître, mais doivent s'exiler en Italie en 1901 dans le contexte de la mise en œuvre de la loi sur les congrégations religieuses.

En 1898, les mosaïques médiévales sont découvertes.

Le retour en France et l'installation des bénédictins à l'abbaye d'Hautecombe (Savoie), en 1922, assurent au prieuré une permanence d'un moine et d’un frère convers[3]. La rumeur locale prétend que l'un d'entre eux reçut la confession de Gaston Dominici mais qu'il ne la trahit jamais.

En 1953, l'ouverture d'une route goudronnée facilitant l'accès au plateau permet d'engager de gros travaux. Les mosaïques restant enfouies, la terre étant la meilleure protection dans une église découverte, les Monuments historiques décident de reconstruire l’église afin de les mettre en valeur. Les pierres étant restées sur place, le chevet et les absides de l'église sont relevés entre 1960 et 1975, et les mosaïques romanes du chœur, restaurées en atelier, sont replacées en 1986. Parallèlement, des fouilles sont menées de 1974 à 1992.

La rénovation du prieuré de Ganagobie doit également beaucoup à l'industriel Francis Bouygues et à sa relation avec le père Dom Hugues de Minguet[5] au moment où la communauté bénédictine s'est installée dans le prieuré de Ganagobie[6]. C'est dans ce cadre rénové que le père dom Hugues de Minguet décide de créer en 1991 le Centre Entreprises de Ganagobie[7].

De nos jours

En 1992, la communauté des moines « Sainte-Marie-Madeleine de Marseille », association Saint-Mayeul de Ganagobie, qui jusqu'à cette date habitait l'abbaye d’Hautecombe, s’installe à Ganagobie. Le prieuré devient une abbaye. Il a, de ce fait, été nécessaire de reconstruire certains bâtiments et de prévoir d'autres constructions. Le projet conçu par Francesco Flavigny, architecte en chef des monuments historiques, respecte les fondations des anciens bâtiments ruinés (retrouvées par les fouilles archéologiques de Michel Fixot et Jean-Pierre Pelletier), et prend en compte les différences de niveau du sol. Cette réalisation a su concilier une vie religieuse contemplative et l'accueil d'un public respectueux de la qualité des lieux.

Actuellement, la communauté est composée d'une quinzaine de moines, dont certains vivent en dehors de la clôture par nécessité ou obligation. Après la démission en 1996 de Dom Michel Pascal, c'est l'abbé Dom René-Hugues de Lacheisserie qui a été élu et qui a rendu son siège abbatial au début de l'Avent de l'an 2017. Début 2018, Dom André Ardouin, sous-prieur de Ligugé, a été nommé prieur administrateur en vue d'une élection abbatiale. La communauté a finalement élu Dom André Ardouin le 5 juin 2020, comme 7e abbé de Ganagobie.

La messe est chantée chaque jour en grégorien. L'Office des heures est chanté en français, sauf les hymnes et les antiennes qui introduisent les psaumes et qui sont chantées en latin[8].

Le monastère médiéval

L'église

L'église, construite dans la première moitié du XIIe siècle[9], s'élève au-dessus de deux bâtiments plus anciens, dont les fondations ont été retrouvées par les fouilles des années 1960. Elle répond aux canons de l'architecture romane provençale : la nef est longue de 17,7 m, en trois travées voûtées en berceau brisé[3].

La nef actuelle se croise avec deux transepts, ce qui est assez exceptionnel en Haute-Provence[10]. À l’entrée, la tribune a conservé son escalier et son décor de masques (XVIIe siècle). Les deux transepts sont constitués d’absidioles : le bras nord du premier transept est voûté en berceau brisé, comme la nef ; l’incertitude concernant le mode de couverture du bras sud n’a pas permis de reconstituer la voûte, qui est simplement charpentée[11].

Les mosaïques des absides, exécutées entre 1135 et 1173 (Combat des vertus et des vices), sont un exceptionnel exemple de décoration romane de ce type. Une étude publiée à l'occasion de l'exposition sur Ganagobie présentée en 2017 à Digne-les-Bains, mentionne la présence symbolique des quatre éléments, à travers une ronde d'animaux réels ou fantastiques, dans la partie centrale de la mosaïque[12].

Dans la nef trône une Vierge de Monticelli, peintre provençal du XIXe siècle ; l'artiste en fit don aux religieux en souvenir de son enfance, passée en grande partie dans la ferme voisine du prieuré.

Dans l’angle nord de l’église, la tour lui est antérieure et est probablement contemporaine du second état de l’église, au XIe siècle[13].

Quelques portions de mur sont ornées de fresques de la fin du XIIe siècle, classées[14].

La façade

La façade du monastère, et notamment son portail, sont très originaux dans le contexte de l'art roman provençal dont ils se distinguent par plusieurs traits. La façade est unie, sans ornement architectural. Les contreforts d'angle, fréquents en Provence, sont ici absents[15].

Le portail est surmonté d’archivoltes en arc festonné brisé qui paraissent d'inspiration mozarabe, comme les mosaïques qui ornent le chœur. Le tympan, cantonné d'un cordon de bâtons brisés, est orné d’un Christ en majesté, dans une mandorle, encadrée du Tétramorphe (symboles des quatre Évangélistes), le tout en bas-relief. Les douze apôtres sont sculptés sur le linteau. L’influence bourguignonne (Cluny étant située en Bourgogne) se fait sentir, notamment dans la position des animaux du Tétramorphe, qui tournent le dos au Christ. Il est possible que le tympan soit un remploi et date du XIe siècle ; il ne devrait pas être postérieur au premier tiers du douzième[16]. Il a fait l'objet d'importantes restaurations au XVIe siècle.

Dans le portail, les lobes se détachant des voussures sont tout à fait uniques et « extravagants », issus d’une reprise assez maladroite selon Jacques Thirion. Des travaux ultérieurs ont poursuivi cette ligne de lobes dans les piédroits, de façon tout à fait originale également mais en contradiction avec l’esprit des constructeurs du Moyen Âge. Cet ajout ampute les pieds des apôtres. Thirion date cet ajout du XVIIe siècle[15].

- Le portail de Ganagobie

Colonne et festons.

Colonne et festons. Le tympan du portail.

Le tympan du portail. Détail des lobes.

Détail des lobes. Lobes et chapiteaux.

Lobes et chapiteaux. Les apôtres sculptés sur le linteau du portail.

Les apôtres sculptés sur le linteau du portail.

Les mosaïques

L'église possède des mosaïques, de tradition carolingienne, mais plus certainement d'inspiration orientale, représentant des lions et des griffons[17]. Elles ont été commandées par le prieur Bertrand, en fonction à Ganagobie dans le troisième quart du XIIe siècle. L'inscription autour de l'abside nous donne même le nom du chef de l'équipe ayant réalisé ce pavement[18], d'une qualité exceptionnelle et qui semble avoir quelques ressemblances avec les mosaïques découvertes - certes moins riches - dans l'ancien prieuré de Saint-André-de-Rosans, Hautes-Alpes[19]. Chef-d'œuvre de l'art roman, les mosaïques de Ganagobie ont été exécutées vers 1124 et couvrent une surface de 72 mètres carrés. Elles étaient initialement plus étendues (82 mètres carrés), mais la partie centrale fut détruite par l'écroulement de la coupole au XVIe siècle ou lors de la démolition de l'église en 1794. Le chœur de l'église du prieuré a été dégagé à la fin du XIXe siècle.

Les dimensions de la mosaïque et sa qualité artistique en font une œuvre unique en France[20]. Certaines réminiscences de motifs byzantins rappellent la place de la Provence dans l’Antiquité. L'ensemble évoque les tapis d'Orient bien connus dans l'Europe du XIIe siècle. Il est contemporain des mosaïques ornant le sol de la basilique Santi Maria e Donato sur l’île vénitienne de Murano, qui adoptent les mêmes couleurs.

Trois couleurs : rouge (grès), blanc (marbre), noir (calcaire) et une grande variété de formes font vivre, autour de l’autel, une faune et une flore fabuleuses : créature intermédiaire entre le bœuf et l’éléphant, centaure, griffon, etc. Dans les absidioles occidentales, les mosaïques, en partie disparues, représentent des monstres réalistes et un chevalier ; dans une absidiole sud, un cadre contient un taureau à tête humaine, deux médaillons enferment une harpie et un cerf. Le même décor végétal complète ces mosaïques. D’autres animaux fantastiques ornent le deuxième transept, dont certains marqués, comme sur les textiles sassanides, d’une croix pattée noire. Le bras sud contient un Saint Georges tuant le dragon[21]. Sur le sol, une lutte de monstres et de cavaliers.

Fin 1975, les mosaïques sont pratiquement illisibles, recouvertes d'une couche de terre, de poussière et de sels, qui, en fonction du taux d'humidité, se transforme en boue. Le tapis de mosaïque parsemé de nombreuses lacunes est désolidarisé du support, il sonne « creux ». Sous le pavement, se trouvent plusieurs types d'assises, de nature et d'épaisseur irrégulières, sur une couche de remblais et des vestiges de constructions antérieures reposant sur le rocher. Le pavement présentait deux grands types d'altérations : une altération mécanique accidentelle due à l'effondrement de la voûte à la fin du XIXe siècle ; une altération de nature physico-chimique résultant de la nature des matériaux, de la structure de la mosaïque, de la situation géographique et hydrogéologique du pavement par rapport au plateau de Ganagobie, des conditions climatiques et du micro-climat propre à l'église. La variation du taux d'humidité est le principal vecteur de ces phénomènes et l'eau, remontant par capillarité, entraînait des sels solubles.

La nature des désordres et la technique de restauration des mosaïques

Avant toute intervention[22], un état des lieux est dressé avec deux objectifs : déterminer l'origine des altérations et définir un protocole de restauration. Il est donc réalisé un relevé photogrammétrique et photographique, des sondages et des prélèvements d'échantillons. Parallèlement, des diagrammes d'évolution des températures et de l'humidité sont établis afin de préciser l'origine des altérations (remontées capillaires, présence de sels ?…). D'autre part, des analyses chimiques des tesselles prélevées in situ sont réalisées en collaboration avec le Centre régional des monuments historiques (CRMH) afin d'identifier leur origine. Elles montrent que la mosaïque a été réalisée avec des moyens limités, des matériaux régionaux d'accès facile ainsi que des riches marbres récupérés. Des recherches sur le terrain complètent ces analyses. Le tapis de tesselles (22 cm sur 80 m2) très désorganisé est parsemé de nombreuses lacunes. Afin de stopper ces altérations, il est procédé à un bouchage provisoire de celles-ci à l'aide d'un mortier soluble et à un nettoyage de surface. Les parties les plus fragiles sont alors préconsolidées avant d'engager l'intervention proprement dite.

La dépose du pavement ne pouvant être réalisée qu'en plusieurs éléments, un ensemble de caissons indéformables, reliés par des clés d'assemblage, est collé sur la face supérieure des tesselles par plusieurs couches de résines compatibles et réversibles à la vapeur. Il est alors procédé à la désolidarisation du pavement de mosaïque du sol par l'insertion de lames d'acier très fines. Les panneaux de mosaïques rendus solidaires aux caissonnages sont retournés et manutentionnés (700 kg) jusqu'à l'atelier de restauration. Notons que cette mosaïque a été déposée en conservant les déformations de surface. Après le nettoyage et la consolidation du mortier de pose et de la face arrière du tapis de tesselles, un tissu en fibre de verre est fixé à l'aide de résine époxy.

Afin de permettre une repose sans modification du niveau initial, on substitue aux différentes couches de mortier d'origine, restées au sol, mais livrées aux archéologues pour une fouille en règle, un matériau composite collé sur la face arrière du tapis de tesselles, reprenant les points de niveaux relevés in situ. Puis un panneau en « nids-d'abeilles », servant de raidisseur et de barrière étanche aux éventuelles remontées d'humidité, est fixé à l'arrière du matériau composite. Notons que cette technique permet aussi le déplacement temporaire des mosaïques lors d’expositions, de travaux, ou même de conflit armé… Après retournement de l'ensemble, le caissonnage provisoire collé sur le dessus des mosaïques est séparé de celles-ci à la vapeur et un nettoyage à l'aide d'un solvant spécifique permet de supprimer les traces de résine subsistant dans les joints. Le tapis des tesselles ainsi dégagées est prêt pour la restauration.

Les lacunes sont alors débarrassées du mortier provisoire à l'aide de fraises diamantées, puis une extraction de sels solubles par compresses est réalisée, suivie d'une consolidation de la structure du matériau. La Commission supérieure des monuments historiques a décidé du remplacement des lacunes par des tesselles identiques à celles d'origine, excepté pour les éléments non identifiés qui feront l'objet d'une restitution différente. Les éléments remplacés sont usés par micro-sablage, puis rejointoyés à l'aide d'un mortier de chaux, sable et poudre de briques, identique en aspect à celui conservé.

La repose des mosaïques a permis au prieuré de retrouver toute son intégrité et d'être rendu au culte. Cette restauration a demandé à l'équipe de la société SOCRA plus d'un an de travail réparti sur six années.

Les vitraux de l'église

Depuis les destructions de la Révolution, l'église n'avait plus de vitraux, mais de simples vitres. Les recherches archéologiques qui ont eu lieu parallèlement aux travaux de restauration du monastère dans les années 1960 ont mis au jour de petits fragments (classés[23]) qui ont prouvé qu'il y avait eu autrefois des vitraux très colorés.

Depuis 2006, de nouveaux vitraux ont été installés : la communauté des moines bénédictins a choisi le projet de vitraux non figuratifs proposé par le père Kim En Joong, moine dominicain coréen.

Le mobilier de l’église

Le mobilier du monastère comporte un objet classé, une lampe du XVe siècle[24].

Le cloître

Le cloître roman est un petit chef-d'œuvre de grâce et de simplicité ; le réfectoire, couvert de deux voûtes d'ogives, et la salle des moines ont été restaurés, alors que les autres bâtiments qui l'entouraient sont en ruine. C'est le seul cloître roman à subsister pour le département[25] ; son angle sud-est est relevé entre 1895 et 1905. Il ouvre par deux arcs larges et deux baies géminées sur chaque côté. Les chapiteaux sont ornés de bâtons brisés et de feuilles stylisées et sculptées à plat, l’un de masques humains. Le cloître est aussi orné d’animaux et, sur une colonne, d’un personnage debout et droit : peut être un abbé ou un saint[26].

Il a dû être construit entre 1175 et 1220[9].

La bibliothèque

La bibliothèque de l'abbaye Notre-Dame est riche d’environ 100 000 livres, soit cinq kilomètres de rayons. Creusée dans la roche du plateau sur plusieurs niveaux, elle a été aménagée et conçue afin d'assurer aux livres un niveau de température et d'humidité constant leur permettant une conservation dans les meilleures conditions.

Son fonds ancien comporte huit mille livres, du XIIe au XVIIIe siècle.

Visites du monastère

Comme pour tous les monastères bénédictins, il est possible de partager la vie liturgique des moines en s'inscrivant pour des séjours de retraite, dans le calme et la prière. Ces séjours qui se déroulent à l'hôtellerie de l'abbaye sont ouverts à toute personne de plus de dix-huit ans. Les messieurs peuvent prendre leur repas avec la communauté dans le réfectoire, les dames à la salle-à-manger de l'hôtellerie. Un prêtre est disponible pour tout accompagnement spirituel[27]. Les groupes de jeunes avec leurs accompagnateurs peuvent être admis aussi. En dehors des retraitants, il n'est pas possible d'entrer dans l'abbaye elle-même, dont les bâtiments sont au demeurant récents, mais l'ensemble de l'église est ouvert[28], donnant ainsi accès aux mosaïques du XIIe, aux vitraux, et aux baies vitrées donnant sur le cloître roman. Il est également possible de visiter l'ensemble du site, remarquable pour sa carrière de meules, l'allée des moines, les sarcophages anciens, et la vue immense sur la vallée de la Durance.

Derrière l’église, se trouvent d’anciennes tombes creusées à même le roc pour y ensevelir des moines. À l’entrée de l’église, deux de ces tombes sont mises en valeur.

L’allée aux moines, à gauche de l’église, conduit au bord du plateau, et offre une vue sur la Durance, les Alpes et le Pelvoux.

Notes et références

- Pierre A. Clément, La Via Domitia, découverte d'une voie antique des Pyrénées aux Alpes, Editions Ouest-France, , 119 p., p. 96

- Disparition du Père Abbé Michel Pascal

- Collier 1986, p. 83

- Raoul Béranguier, Abbaye de Provence, Paris, Nouvelles éditions latines, , 93 p.Le prieuré de Ganagobie p. 67 à 69

- Recherche Dom Hugues de Minguet sur www.catholique-lepuy.fr.

- Selon les journalistes Pierre Péan et Christophe Nick, « Bouygues fut le principal artisan de sa nouvelle installation dans une abbaye en ruine. Les compagnons de minorange se sont retrouvés bâtisseurs de cathédrale. Les moines ont souvent vu le grand entrepreneur s'agenouiller ou se recueillir avec humilité parmi eux aux côtés de Michel Giraud, de Jacques Rigaud ou encore de Georges Duby » Pierre Péan, Christophe Nick, TF1, un pouvoir, Fayard, 1997, p. 109.

- Centre Entreprises de Ganagobie.

- La prière de la communauté.

- Collier 1986, p. 86

- Collier 1986, p. 78

- Collier 1986, p. 84

- Ouvrage collectif, « Archives départementales et conservation des antiquités » (consulté le ), p. 15 à 17

- Collier 1986, p. 56

- Arrêté du 11 mai 1979, Notice no PM04002739, base Palissy, ministère français de la Culture

- Jacques Thirion, « Les façades des églises romanes de Provence », Cahiers de civilisation médiévale, 34e année (n°135-136), Juillet-décembre 1991. La façade romane. Actes du colloque international organisé par le centre d'études supérieures de Civilisation médiévale. Poitiers, 26-29 septembre 1990. p. 390.

- Collier 1986, p. 463

- Raoul Bérenguier, Abbayes de Provence, Paris, Nouvelles Éditions Latines, , 90 p.Le prieuré de Ganagobie, p. 66 à 69

- ME PRIOR ET FIERI BERTRANNE JUBES ET HABERI ET PETRUS URGEBAT TRUTBERTI MEQ. REGEBAT (« Prieur Bertrand, tu as ordonné que l'on me fasse ; Pierre Trutbert pressait et dirigeait mon exécution »)

- Carlo Bertelli (trad. de l'italien), Les mosaïques, Paris, Bordas, , 360 p. (ISBN 2-04-027012-4)Les mosaïques de l’Antiquité à l’art moderne. Edition française sous la direction de Joëlle Fayt, Traduite par Raoul de Merleymont. Ganagobie : p. 175 : en Haute-Provence, le pavement de mosaïque de Ganagobie, aujourd’hui mis encore davantage en valeur par la découverte récente d’une deuxième mosaïque du même atelier à Saint-André-de-Rosans, orne le transept et les trois absides de l’église

- Collier 1986, p. 525

- Collier 1986, p. 525-526

- Les réflexions des « Entretiens du Patrimoine » qui se sont déroulés à Caen en novembre 1990 sur le thème Faut-il restaurer les ruines ? Ruine historique ruine symbolique, Conservation lisibilité, Restitution Invention, Reconstruction réutilisation : p. 140 : Le prieuré de Ganagobie : anastylose autrour d'une mosaïque, par Dominique Ronsseray, architecte en chef des monuments historiques, ont permis de débattre des principes et doctrines de conservation

- Arrêté du 11 mai 1979, Notice no PM04002530, base Palissy, ministère français de la Culture

- Arrêté du 11 mai 1979, Notice no PM04002740, base Palissy, ministère français de la Culture

- Collier 1986, p. 82

- Collier 1986, p. 85

- Retraites individuelles

- « Parties classées au titre des monuments historiques : église ; cloître ; cellier ; porte ; nef ; chœur ; abside ; réfectoire ; décor intérieur », notice no PA00080404, base Mérimée, ministère français de la Culture

Annexes

Bibliographie

- Guy Barruol et Jean-Maurice Rouquette, Provence romane, Zodiaque, .

- Guy Barruol, Ganagobie, mille ans d'histoire d'un monastère en Provence, Les Alpes de lumière, , 2e éd. (ISBN 2-906162-32-9) (BNF 36692159).

- A. Milon, « Précis historique sur le monastère de Ganagobie dans l'arrondissement de Forcalquier (Basses-Alpes) », dans Congrès archéologique de France. 45e session. Le Mans et Laval. 1878, Paris, Société française d'archéologie, (lire en ligne), p. 608-623

- J. E. Merceron, Dictionnaire des saints imaginaires et facétieux, Seuil, 2002.

- Claude Seignolle, Folklore de la Provence, Maisonneuve et Larose,

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p.

- Michel Fixot et Jean-Pierre Pelletier, « Fouille de sauvetage au prieuré de Ganagobie (Alpes de Haute-Provence ) », Archéologie médiévale, t. 6, , p. 287-327 (lire en ligne)

- Danièle Foy, « Lampes de verre et vitraux trouvés au prieuré de Ganagobie », Archéologie médiévale, t. 7, , p. 229-247 (lire en ligne)

- René Dinkel, L'Encyclopédie du patrimoine (Monuments historiques, Patrimoine bâti et naturel : Protection, restauration, réglementation. Doctrines : Techniques : Pratiques), Paris, éditions Les Encyclopédies du patrimoine, , 1512 p. (ISBN 2-911200-00-4)Chapitre VI Le Prieuré de Ganagobie, Alpes-de-Haute-Provence, La conservation des mosaïques, pp 184-187

- Coordination générale : René Dinkel, Élisabeth Decugnière, Hortensia Gauthier, Marie-Christine Oculi. Rédaction des notices : CRMH : Martine Audibert-Bringer, Odile de Pierrefeu, Sylvie Réol. Direction régionale des antiquités préhistoriques (DRAP) : Gérard Sauzade. Direction régionale des antiquités historiques (DRAH) : Jean-Paul Jacob directeur, Armelle Guilcher, Mireille Pagni, Anne Roth-Congés Institut de recherche sur l'architecture antique (Maison de l'Orient et de la Méditerranée - IRAA)-Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Suivez le guide : Monuments Historiques Provence Alpes Côte d’Azur, Marseille, Direction régionale des affaires culturelles et Conseil régional de Provence – Alpes - Côte d’Azur (Office Régional de la Culture), 1er trimestre 1986, 198 p. (ISBN 978-2-906035-00-3 et 2-906035-00-9)Guide présentant l'histoire des monuments historiques ouverts au public en Provence – Alpes – Côte - d'Azur, avec cartes thématiques (traduit en allemand et anglais en septembre 1988). Ganagobie, pp. 20-21

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à l'architecture :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) Grove Art Online

- Ressource relative à la religion :

- L'Abbaye de Ganagobie sur Abbayes en Provence

- Site officiel du monastère de Ganagobie

- Photo aérienne

- L'ancien clos de l'abbaye

- Ganagobie, Prieuré, cloître, sur Patrimages : photos et rapports