Abbaye Notre-Dame d'Ambronay

L'abbaye Notre-Dame d'Ambronay est une abbaye bénédictine, fondée au XIe siècle par Barnard de Romans, qui se dresse sur le territoire de la commune française d'Ambronay dans le département de l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Abbaye Notre-Dame d'Ambronay | |

Vue du cloître de l'abbaye. | |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholicisme |

| Type | Abbaye |

| Rattachement | Propriété du département de l'Ain |

| Début de la construction | VIIIe siècle |

| Style dominant | Architecture gothique |

| Protection | |

| Site web | https://patrimoine.ambronay.org/ |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Ain |

| Ville | Ambronay |

| Coordonnées | 46° 00′ 24″ nord, 5° 21′ 42″ est |

L'ancienne abbaye, membre du réseau européen des Centre culturel de rencontre, est totalement protégée aux monuments historiques[1].

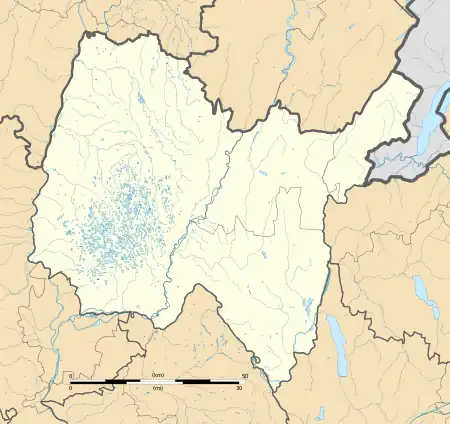

Localisation

L'abbaye Notre-Dame est située sur la commune d'Ambronay, au centre du bourg, dans le département français de l'Ain. Située entre Savoie et Dauphiné, province qu'elle finira par intégrer, elle constituera pendant plusieurs siècles une abbaye défensive.

Historique

Le monastère fut originellement fondé vers la fin du VIIIe siècle (en 797, selon le Gallia Christiana)[2], par Barnard, officier de Charlemagne et futur saint. Par privilège papal, elle jouit d'une totale souveraineté, ne dépendant que du Vatican.

En 1282, l'abbé Jean Ier famille de La Balme/La Baume place l'abbaye sous la protection du comte Philippe Ier de Savoie alors qu'elle était jusque-là libre de toute suzeraineté[3]. Les revenus sont alors partagés entre l'abbé et le comte de Savoie qui fortifie la ville et en assure la défense. En 1285, le nouvel abbé confirme au comte Amédée V cette protection[3].

En 1305, de fin août au [4], l'abbaye est assiégée par de nombreux soldats dauphinois et des troupes envoyées par l'archevêque de Lyon, Louis de Villars.

À la Révolution française en 1789, avec la mise à disposition de la nation des biens du clergé, l’abbatiale accueille les offices paroissiaux. L'église paroissiale Saint-Nicolas qui se trouvait sur l'actuel parvis, est peu à peu complètement détruite. Au plus fort du mouvement, elle est transformée en temple de la Raison pour redevenir l’église que l’on connaît actuellement. Au fil du temps, les bâtiments conventuels connaissent de nouvelles destinations liées aux événements, grange, prison, école, bâtiment de garnison, logements sociaux, etc.

En 1889, le classement de l'église Notre-Dame aux monuments historiques amorce une politique de protection et de restauration qui prendra véritablement son essor après la Seconde Guerre mondiale. En 1980, l’association Art et Musique crée le festival d’Ambronay qui se tient chaque année en octobre et novembre autour de la diffusion puis de la production de concerts de musique ancienne et baroque. Le répertoire baroque, alors en pleine redécouverte, révèle les riches attraits acoustiques de l’abbatiale et en fait sa réputation. Labellisée Centre culturel de rencontre depuis 2003, l'abbaye d'Ambronay est devenu un lieu de concerts, de conférences et d'expositions.

En 2008 le conseil général, propriétaire d’une partie du site, lance une campagne de travaux de restauration en trois phases. Dans le cadre du contrat de projets État-région 2007-2013, l’État et la région Rhône-Alpes accompagnent la réalisation de ces travaux, notamment de la phase 1 (restauration de l’aile sud, du retour et de la tour des archives). Ces travaux permettront au site de bénéficier d’espaces d’accueil, de travail, d’hébergement et de restauration pour le centre culturel de rencontre. Ce programme est soutenu notamment par la Fondation du Crédit agricole - Pays de France.

Description

D'architecture gothique, l'ancienne abbaye, largement restaurée, présente des parties des Xe, XIIIe et XVe siècles.

Elle est composée de l'église abbatiale Notre-Dame d'Ambronay construite au XIIIe siècle sur les vestiges de l'église carolingienne est modifiée au XVe siècle par l'abbé Jacques de Mauvoisin († 1439), qui fait ajouter deux chapelles[5], et d'un ensemble de bâtiments conventuels entourant un cloître construits au XVe siècle. Ce dernier est doté d'une galerie haute et d'un escalier au XVIIe siècle. Elle est dotée de deux tours, originellement fortifiées[6] : la tour des archives et la tour Dauphine. Depuis 2003, l'abbaye abrite par le centre culturel de rencontre d'Ambronay qui organise notamment le festival d'Ambronay. L'abbatiale qui constitue l'église paroissiale est toujours utilisée à des fins religieuses.

L'abbatiale.

L'abbatiale. Vue du cloître.

Vue du cloître. Tour d'enceinte transformée en colombier au XVIIe siècle.

Tour d'enceinte transformée en colombier au XVIIe siècle. Tour des archives.

Tour des archives. Détail du plafond peint de l'escalier monumental.

Détail du plafond peint de l'escalier monumental.

Protection aux monuments historiques

Au titre des monuments historiques[1] :

- l'église Notre-Dame est classée par arrêté du ;

- le cloître et la salle capitulaire sont classés par arrêté du ;

- la tour des Archives est inscrite par arrêté du ;

- les façades et toitures de la tour Dauphine sont inscrites par arrêté du ;

- les parties non classées des bâtiments dits conventuels et des bâtiments de l'infirmerie sont inscrits par arrêté du ;

- les bâtiments composant l'abbaye, bâtiments dits conventuels, bâtiments de l'infirmerie, logis abbatial, pigeonnier sont classés par arrêté du .

Notes et références

- « Abbaye (ancienne) », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Ambroniacum », p. 270, in Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa (volume 4), 1876 (lire en ligne).

- Alain Kersuzan, Défendre la Bresse et le Bugey : les châteaux savoyards dans la guerre contre le Dauphiné, 1282-1355, vol. 14, Presses universitaires de Lyon, coll. « Collection d'histoire et d'archéologie médiévales », , 433 p. (ISBN 978-2-72970-762-0, lire en ligne), p. 30

- Kersuzan 2005, p. 48 sur Google Livres..

- Guide du patrimoine en France : 2500 monuments et sites ouverts au public, Éditions du patrimoine - Centre des monuments nationaux, , 957 p. (ISBN 978-2-7577-0695-4), p. 11.

- Charles-Laurent Salch, Dictionnaire des châteaux et des fortifications du Moyen Âge en France, Strasbourg, Éditions Publitotal, , 28e éd. (1re éd. 1979), 1304 p. (ISBN 2-86535-070-3, OCLC 1078727877), p. 30.

Voir aussi

Bibliographie

- Dom Michel Germain, Matériaux du Monasticon Gallicanum, ms. Latin 11821 « Abbatiæ Beatæ Mariæ de Ambroniaco topographia 1681 »

- « L'abbaye d'Ambronay », dans Alexandre Bérard, La Bresse et le Bugey historiques et pittoresques, Paris, , 304 p. (lire en ligne), p. 1-155.

- Anne-France Douard-Borel, « L'abbaye d'Ambronay, des Bénédictins aux Mauristes, transformation de l'espace monastique », dans Espace ecclésial et liturgique au Moyen Âge, MOM Éditions, (lire en ligne), chap. 53, p. 91-102.

- Lucien Poncet, L'Abbaye d'Ambronay : mille ans d'histoire, Éditions S.A.E.P., , 129 p..

- Simone de Saint-Exupéry, Histoire de l'abbaye bénédictine d'Ambronay, des origines à la Révolution, .

Articles connexes

- Liste des monuments historiques de l'Ain

- Centre culturel de rencontre d'Ambronay

- Bernard et Ponce, moines d'Ambronay cofondateurs de la chartreuse de Portes

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :

- Ressource relative à la musique :