État du Katanga

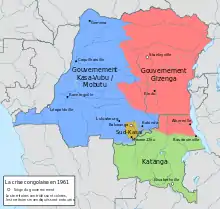

L'État du Katanga (en swahili : Inchi ya Katanga) était un État sécessionniste formé par la province du Katanga situé dans l'hémisphère sud du globe, plus précisément en Afrique Australe et dans la région des grands lacs. Faisant frontière avec l'Angola, la Zambie, la Tanzanie, et avec les provinces de la RDC (le sud Kivu, le Maniema, le Kasaï-Oriental et le Kasaï-Occidental), il couvre une superficie de 497 000 km2. Ayant déclaré unilatéralement son indépendance de la république démocratique du Congo le , soit moins de deux semaines après l'accession de la république du Congo (actuelle république démocratique du Congo) à l'indépendance, dans le cadre de la crise congolaise. La sécession katangaise se fit sous l'impulsion de Moïse Tshombé, qui fut son unique président, et des milieux d'affaires pro-occidentaux, au premier rang desquels la toute-puissante Union minière du Haut Katanga (UMHK). L'État du Katanga finit par être réuni de force au Congo-Kinshasa, trois ans plus tard, avec la participation des troupes de l'Organisation des Nations unies (ONU).

|

|

| Statut | République |

|---|---|

| Capitale | Élisabethville |

| Langue(s) | Français et swahili |

| Monnaie | Franc katangais |

| 1960-1963 | Moïse Tshombé |

|---|

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Histoire

Le Katanga avant la Colonisation Belge

C'est vers l'année 1876, que les Européens commençaient à s'intéresser à l'Afrique centrale, et non pas les gouvernements européens, mais plutôt des européens avec des initiatives et motivations privées. Ce sont ces explorateurs qui vont attirer l'attention des gouvernements européens, et qui seront le moteur de la convocation d’une conférence géographique à Bruxelles qui eut lieu du 12 au 19 septembre 1876. Cette conférence réunissait des délégués de six nations: Allemagne, Autriche-Hongrie, Grande-Bretagne, France, Italie et Russie. De cette conférence naitra plus tard l'A.I.A (l'Association Internationale Africaine), chargée de la continuation de l'œuvre entreprise. Dans la suite en 1878 l'A.I.A se transforma en comité d'Études du Haut-Congo dont l'objectif fut l'étude des richesses et ressources situées dans le fleuve Congo et son bassin. Plus tard, ce comité se transforma à son tour, en 1882 en l'A.I.C (L'Association Internationale du Congo), qui se donna la mission de civiliser l'Afrique et de l'ouvrir au commerce. La convention du 8 novembre 1884, conclue entre l'Allemagne et l'Association Internationale du Congo, exclut clairement le Katanga du territoire comme appartenant à l'Association. Cette Association fut reconnue plus tard en 1885 à la conférence de Berlin comme l'État Indépendant du Congo, son territoire fut totalement constitué par une multitude d'Empires, Royaumes, Sultanats, et groupes ethniques aux lignages claniques sans compter le Katanga[1].

La conférence de Berlin

Nous sommes en 1885 à la conférence de Berlin, la carte de colon se forme déjà:

- L'article 3 de la convention du 5 février 1885 fixant les limites entre l'État du Congo et les possessions française, ne concerne pas le Katanga,

- La convention du 14 février 1885 qui fixa les frontières entre le Portugal et l'État du Congo, ne concerne pas le Katanga,

- Le 26 février 1885, la conférence de Berlin se termina par un acte international que contresignèrent les 14 puissances reconnaissant l'État Indépendant du Congo avec comme souverain, Léopold II. Cet État Indépendant du Congo tel que reconnu par les puissances n'englobait pas le Katanga.

- La convention du 29 avril 1887 entre la France et l'État Indépendant du Congo, ne concerne pas le Katanga.

- L'accord de décembre 1888 entre le Portugal et Léopold II, et la promulgation le 10 juin 1890 par Léopold II d'un décret créant le district du Kwango oriental ne concerne pas le Katanga.

- L'accord du 21 mai 1891, entre le Portugal et l'État du Congo, qui assure à l'État du Congo la possession de certains territoires, ne concerne pas le Katanga.

- L'accord du 12 mai 1894 entre Léopold II et l'Angleterre, ne concerne pas le Katanga, ni le traité du 14 août 1894, ni la Convention du 24 mai 1890 avec la British East Africa Company[2].

Alors que les autres peuples de l' Afrique centrale et du bassin du fleuve Congo étaient déjà soumis à la colonisation et conquis, le Katanga quant à lui résistait encore farouchement. Les monarques Lunda, Luba et Yéké, et leurs sujets résistaient encore corps et âmes à la tentative de les soumettre et de les déposséder de leurs terres. Les Royaumes-Unis du Katanga résistaient lorsque les Belges et les Anglais, les uns au Nord, les autres au Sud, essayèrent de mettre main basse sur le Katanga, ils se heurtèrent à une résistance opiniâtre des empereurs, plus particulièrement de M'SIRI, le faramineux roi des Bayékés. Six ans après la conférence de Berlin, alors que tout le monde échouait, le capitaine Stairs parvint, le 20 décembre 1891, à prendre le Katanga de force et planta sur une colline proche de Bunkeya, le drapeau étoilé de l'État Indépendant du Congo, Bunkeya fut attaquée par la suite et M'Siri mourut.

Le dossier de l'État Indépendant du Congo présenté par Léopold II à la conférence de Berlin (1884 à 1885) ne comprenait pas le Katanga. C'est ainsi que, pour l'administration de ces territoires, Léopold II avait pris soin de doter le Katanga d'une structure de gestion propre, à savoir le Comité Spécial du Katanga ou CSK, tandis que pour l'État Indépendant du Congo, il avait créé la Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie ou CCCI. Cette situation sera concrétisée plus tard par le testament politique du Roi Léopold II (1888) au terme duquel il demandait au gouvernement belge de considérer le Katanga et l'État Indépendant du Congo comme deux pays distincts qu'il ne faudrait jamais fusionner[3].

L'avènement de l'indépendance du Katanga le 11 juillet 1960

La table ronde de Bruxelles de janvier 1960 qui examinait l'accession de la colonie du Congo Belge à son indépendance n'avait pas défini le type d'État à mettre en place : un État fédéral unitaire ou une confédération d'États, ou une communauté des États indépendants comme le revendiquaient les Katangais étant donné entre autres l'immensité du territoire de plus de 2 346 000 km2.

La loi fondamentale élaborée et votée par le Parlement Belge du 19 mai 1960 qui devait régir le Congo, n'avait pas défini non plus le type d'État à mettre en place. Ceci a permis à toutes les tendances de camper sur leurs positions. Il est clair que, déjà avant les travaux de la Table Ronde politique de Bruxelles, plusieurs tendances s'étaient réduites à deux antagonismes inexorables. Les structures politiques que devait revêtir le nouvel État étaient à l'origine de la convulsion politique qui opposait les "unitaristes" aux "fédéralistes".

En mai 1960, dans le cadre du processus de préparation de l’indépendance, les premières élections législatives du futur Congo-Léopoldville donnent la victoire au MNC de Patrice Lumumba, qui, après la proclamation de l’indépendance à Léopoldville le confie la présidence à Joseph Kasa-Vubu.

Dès cette date, les violences de ce qui deviendra la crise congolaise se multiplient, car les partis exclus du gouvernement suscitent des troubles et les forces armées congolaises se mutinent. Le contexte de la guerre froide favorise ces troubles car chaque « bloc » de l’hémisphère nord, l’occidental et l’oriental, soutient tel ou tel parti congolais : le second soutient le MNC tandis que le premier craint des nationalisations qui priveraient les entreprises occidentales implantées au Congo des richesses de ce pays. Afin de ramener le calme et de protéger les Européens toujours présents dans le pays, les forces belges demeurées sur le territoire selon les accords sur l’indépendance, sont renforcées par des troupes venues de Belgique, ce que la population favorable au MNC interprète comme une tentative de retour de la puissance coloniale. S’ensuivent des actes de violence contre les Européens, à Léopoldville en particulier, qui poussent la population d’origine européenne à émigrer massivement. Simultanément, le retrait soudain d’une grande partie des capitaux étrangers prive le gouvernement de Léopoldville de la plus grande partie de ses réserves financières. Le conflit, jusque-là politique, se territorialise : les ressources minières et les entreprises occidentales qui les exploitaient, notamment l’Union minière du Haut Katanga (UMHK), se trouvant dans le sud-est du pays, les forces pro-européennes et les entreprises en question se rangent massivement aux côtés de la Confédération des Natifs du Katanga (CONAKAT) pour demander la sécession de cette province[4].

La sécession katangaise

Le , soit moins de deux semaines après l’indépendance du Congo-Kinshasa (à l'époque Congo-Léopoldville), Moïse Tshombé proclame l’indépendance du Katanga avec l’appui de la puissante Union minière du Haut Katanga (UMHK) et demande l’aide militaire et logistique de la Belgique. En prenant le prétexte de la protection de ses nombreux ressortissants présents dans la province, la Belgique reconcentre des troupes au Katanga. Les sécessionnistes bénéficient également du soutien des réseaux de Jacques Foccart, le « monsieur Afrique » de l’Élysée[5]. Le nouvel État émet alors sa monnaie et crée sa police.

Cependant, l’État du Katanga ne sera jamais reconnu par l’ONU, d’une part parce que les deux superpuissances de l’époque, États-Unis et URSS, affichent toutes deux des positions fermement anticoloniales, et d’autre part parce que même si les États-Unis et les autres états occidentaux avaient proposé de reconnaître le Katanga, le bloc de l'Est ne l’aurait jamais accepté. Allant plus loin encore, le Conseil de sécurité des Nations unies répond à l’appel du premier ministre congolais Patrice Lumumba et demande le retrait des Belges.

La marge de manœuvre de l’ancienne puissance coloniale se réduit alors progressivement et, bien que le nouvel État du Katanga garde de nombreux cadres techniques et conseillers belges, il doit très tôt renforcer sa Gendarmerie katangaise en faisant appel à des mercenaires, les célèbres Affreux, parmi lesquels on compte notamment Jean Schramme ou Bob Denard.

Les forces de l’ONU remplacent alors progressivement les troupes belges, mais n’interviennent pas directement. Dès lors, Patrice Lumumba se tourne ouvertement vers les Soviétiques, suivant en cela l’exemple de Fidel Castro à Cuba.

La chute de l'État du Katanga

Le , le Conseil de Sécurité de l’ONU décide d’envoyer des casques bleus afin de « rétablir l’ordre au Congo ». À la fin de l’année, l’armée gouvernementale congolaise et les troupes de l’ONU lancent une attaque militaire contre celles de Tshombé. Alors qu’il négocie un cessez-le-feu entre les troupes de l’ONU et les forces katangaises, le secrétaire général de l’ONU, Dag Hammarskjöld, trouve la mort dans un accident d'avion[6]. Il semble de plus en plus probable que l'accident ait été volontairement provoqué[7]. En décembre 1962, les forces de l’ONU prennent le contrôle d’Élisabethville et Moïse Tshombé est obligé de se réfugier à Kolwezi. Le , il finit par se rendre et obtient l’amnistie pour lui-même et ses partisans. En , Tshombe deviendra premier ministre d'un Congo unifié[8]

Organisation politique

L’organisation politique du Katanga se distingue très nettement du régime en place alors à Kinshasa. En effet, contrairement au pouvoir kinois où l’exécutif est confié à la fois au premier ministre et au président de la République, l’État du Katanga est un régime résolument présidentiel. En effet, bien qu’élu par l’Assemblée nationale et le Grand Conseil réunis en congrès, le président du Katanga dispose d’une marge de manœuvre considérable. Par ailleurs, la Constitution n’a jamais été réellement mise en application puisque l’état d’urgence, s’il n’est officiellement décrété qu’en , est, dans les faits, mis en place dès juillet.

Pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif est confié au président du Katanga[9], qui, en vertu de la Constitution, se trouve être, à la fois, chef d’État et chef du gouvernement. Il est élu à la majorité des deux tiers par l’Assemblée nationale et le Grand Conseil réunis en congrès, et ce pour un mandat de quatre ans reconductible[10].

En tant que détenteur exclusif du pouvoir exécutif, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux. Il est le chef suprême des armées, il veille au respect de la Constitution et assure la continuité de l'État.

En sa qualité de chef de l'exécutif, il peut désigner ses ministres, avec l’accord de l’Assemblée nationale, et les révoquer. Il peut aussi nommer aux emplois civils et militaires, ainsi que nommer, révoquer et suspendre les magistrats du parquet[11]. Le président du Katanga détient également, en période de crise, des pouvoirs exceptionnels[12]. En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu, l’intérim de la présidence est assuré par le président de l’Assemblée nationale pour une durée ne pouvant excéder 60 jours[13].

Enfin, le président du Katanga peut prononcer la dissolution ainsi que l’ajournement de l’Assemblée nationale[14].

Élu en août 1960, Moïse Tshombé sera le seul et unique président du Katanga indépendant.

Pouvoir législatif

Le pouvoir législatif est confié à l’Assemblée nationale ainsi qu’au président du Katanga, qui disposent conjointement du droit d’initiative et d’amendement[15].

L’Assemblée nationale comprend :

- 85 % de députés élus au suffrage universel direct,

- 15 % de députés cooptés par les élus municipaux du pays ou les chefs coutumiers[16].

L’Assemblée nationale vote la loi et consent l’impôt[17]. Pour assurer l'indépendance de l'Assemblée nationale à l'égard des autres pouvoirs et renforcer la liberté du député, celui-ci bénéficie de certains privilèges juridiques (l'immunité). Ces immunités protègent le député dans l'exercice de son mandat parlementaire en le mettant à l'abri des poursuites civiles ou pénales à l'occasion de votes ou d'opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Si l’Assemblée nationale constitue le seul organe habilité à voter la loi, certaines questions nécessitent l’avis préalable du Grand Conseil. Assemblée de 20 notables, élus par les chefs coutumiers du pays[18], le Grand Conseil joue, en certains cas, le rôle de chambre haute. Ainsi, il doit donner son avis préalable concernant les projets de loi sur l’organisation politique du pays, la fiscalité, l’octroi de concessions minières, et le droit coutumier. En cas d’avis non conforme, le projet de loi ne peut- être adopté qu’à la majorité des deux tiers de l’Assemblée nationale[19].

Par ailleurs, le mandat des conseillers est directement lié au mandat des députés. Ainsi en cas de dissolution de l’Assemblée nationale, les chefs coutumiers sont convoqués pour élire un nouveau Grand Conseil[20].

Culture

Emblème et devise

Attribut essentiel de la souveraineté nationale, le Katanga sécessionniste dut se doter rapidement d’un drapeau, ainsi que d’un emblème.

Le choix se porta sur un drapeau rouge et blanc barré obliquement de vert et comportant trois croisettes monétaires katangaises. Ce drapeau avait été conçu par une agence de publicité d'Élisabethville : la barre et les couleurs correspondaient au souhait émis en mai 1960 par les membres katangais du Collège exécutif général du Congo quant au choix du futur drapeau congolais.

Le rouge symbolise la bravoure du peuple et le sang qu'il verse pour défendre sa patrie, le vert l'espoir et le blanc la pureté; quant aux croisettes katangaises, elles sont un emblème ancien de la région et symbolisent sa richesse minière, elles sont par ailleurs déjà reprises dans le blason d'Élisabethville.

Le drapeau a ensuite été reproduit sous la forme d'un blason pour former les armoiries de l'État. Bien qu’elles soient fréquemment utilisées par les autorités, il n'est pas sûr qu’elles aient été officialisées. Quoi qu’il en soit le blason pourrait être décrit comme suit : Taillé de gueules et d'argent à la barre de sinople brochant sur la partition et accompagnée en pointe de trois croisettes monétaires (katangaises) au naturel (couleur cuivre rouge).

Codes

Le Katanga, à l'époque de son indépendance, avait pour codes :

- KA, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs.

Notes et références

- Yves KAYEMB URIEL NAWEJ, Le manifeste de la Katanganité, 188 p., Page 29-33

- Yves KAYEMB URIEL NAWEJ, Le Manifeste de la katanganité, 188 p., page 34

- Yves KAYEMB URIEL NAZEJ, Le manifeste de la katanganité, 188 p., page 36-37

- Perre Mougenot (dir.), Atlas historique de l'apparition de l'Homme sur la Terre à l'ère atomique, ed. France-Loisirs, (ISBN 2-7242-3596-7) code 3192-2-010500, pages 544-547.

- Claude Wauthier, « Jacques Foccart et les mauvais conseils de Félix Houphouët-Boigny », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques. Archives, no 30, (ISSN 0990-9141, DOI 10.4000/ccrh.512, lire en ligne, consulté le )

- Fanny Laurent et Maurin Picard, « L'ONU ne croit plus à la mort accidentelle de son secrétaire général Hammarskjöld », sur Le Figaro, (consulté le ).

- DRC: Constitutional Crisis between Kasavubu and Tshombe

- Art. 7 de la Constitution du Katanga

- Art. 37 et 39 de la Constitution du Katanga

- Art. 51 de la Constitution du Katanga

- Art. 41 de la Constitution du Katanga

- Art. 40 de la Constitution du Katanga

- Art. 20 et 21 de la Constitution du Katanga

- Art. 3 de la Constitution du Katanga

- Art. 14 de la Constitution du Katanga

- Art. 5 de la Constitution du Katanga

- Art. 31 de la Constitution du Katanga

- Art. 32 de la Constitution du Katanga

- Art. 36 de la Constitution du Katanga

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Constitution du Katanga

- http://users.skynet.be/aloube/Secession.htm

- http://users.skynet.be/fa331911/divers/heraldi.htm

- http://www.nlongi.be/pdf/moniteur-katangais-1960.pdf

- https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6218430z

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :