Édit du Maximum

L'édit du Maximum (en latin : Edictum de pretiis rerum venalium, c'est-à-dire l'« édit concernant le prix des marchandises »), connu aussi sous le nom d'édit de Dioclétien, a été émis entre le et le [1] par l'empereur romain Dioclétien.

Histoire

L'édit fut probablement émis d'Antioche ou d'Alexandrie et a été rédigé en grec et en latin. Le décret n'existe plus aujourd'hui que dans des fragments trouvés principalement dans la partie orientale de l'empire où Dioclétien a régné. Cependant le texte que ces fragments ont permis de reconstituer fournit suffisamment d'informations sur le prix des biens et services.

Pendant la Crise du troisième siècle, la monnaie romaine perd de sa valeur à cause des nombreux empereurs et usurpateurs romains qui ont inconsidérément frappé monnaie afin de payer soldats et fonctionnaires à cause des levées d'impôt insuffisantes.

Entre le et le , Dioclétien publie des décrets sur les prix tentant de réformer le régime fiscal et de stabiliser la monnaie.

La valeur relative des modules monétaires étant souvent inconnue ou ayant beaucoup varié, il reste cependant difficile d'estimer le prix réel des biens et services mentionnés.

L'Édit du Maximum est le plus long acte législatif de l'époque de la tétrarchie qui nous soit parvenu. L'édit fut critiqué par Lactance, un rhéteur de Nicomédie, qui blâme les empereurs pour l'inflation et cite les nombreux combats et effusions de sang qui ont éclaté à partir de la « manipulation » des prix.

À la fin du règne de Dioclétien en 305, les décrets d'application étaient pratiquement ignorés. L'économie romaine dans son ensemble n'a pas fondamentalement été stabilisée avant la réforme de Constantin de 310.

Les prémices de l’Édit du Maximum

La réforme monétaire de 294-295

La stabilisation monétaire a été une préoccupation majeure pour Dioclétien, qui dès qu'il fut fermement installé au pouvoir, débarrassé des usurpateurs grâce à l'association avec Maximien Hercule, a cherché à réformer le système monétaire, vers 294-295, en créant le nummus (souvent appelé follis), de bronze argenté valant sans doute 12,5 deniers, et en transformant l'antoninien en « fraction radiée », valant peut-être 2 ou 2,5 deniers. Ce système s'appuie sur le retour d'une monnaie d'argent fin reprenant l'étalon de Néron à 1/96e de livre soit 3,38 g, l’argenteus, valant sans doute 50 deniers. Le denier n'était plus à cette époque qu'une unité de compte. Le but semble avoir été de rétablir des monnaies d'une valeur intermédiaire entre les antoniniens fortement dévalués et l’aureus qui circulait peu et était de peu d'intérêt pour les transactions quotidiennes. Malheureusement, les argentei et dans une moindre mesure les nummi ont très vite été thésaurisés et l'inflation s'est poursuivie, rendant nécessaire cet Édit du Maximum[1] - [2].

L’Édit d'Aphrodisias de Carie (septembre 301)

Face à la poursuite de l'inflation, sans doute à cause de la thésaurisation des nouvelles monnaies, Dioclétien décrète un doublement de la valeur libératoire. L’aureus passe à 1000 deniers (il était à 833), l'argenteus à 100, le follis à 25 et la fraction radiée à 4 ou 5. La valeur relative des monnaies est cependant préservée mais cet édit n'eut que peu d'effet[3] - [4].

« [Nous ordonnons] que la monnaie d'argent [vaille] cent deniers [et que les monnaies [de bronze] aient un pouvoir libératoire de [vingt]-cinq deniers[1]… »

l’Édit du Maximum

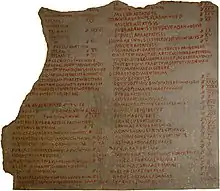

Un des quatre fragments de l'édit remployés dans l'église Saint-Jean-Chrysostome à Geronthrae, auj. Geráki, en Grèce

Un des quatre fragments de l'édit remployés dans l'église Saint-Jean-Chrysostome à Geronthrae, auj. Geráki, en Grèce Fragment de l'édit trouvé à Aigeira, en Grèce, aujourd'hui au musée épigraphique d'Athènes

Fragment de l'édit trouvé à Aigeira, en Grèce, aujourd'hui au musée épigraphique d'Athènes

Il n'existe que des fragments des différents supports de cet édit, provenant de Méditerranée orientale. Toutefois, les fragments, assez nombreux, permettent de se faire une idée concrète du système.

« En vérité, c'est presque trop tardivement que nous nous occupons de cette situation, comme le reconnaît la conscience populaire et comme le prouvent les faits eux-mêmes : nous avions en effet élaboré les projets et conservé par devers nous les remèdes que nous avions trouvés, dans l'espoir que, d'après ce qu'on pouvait attendre des lois de la nature, les gens convaincus des plus graves délits s'amenderaient d'eux-mêmes. Car nous jugions bien préférable que les marques de cet intolérable pillage soient soustraites au jugement collectif par un comportement plus sage de ces hommes précisément qui, se portant vers des actes pires de jour en jour et se lançant avec aveuglément vers des crimes contre l’État, étaient devenus, par leur violente iniquité et leur opiniâtre barbarie adversaires de chacun et ennemis de tous[1]. »

Dans ce préambule, l'empereur reconnaît avoir trop attendu avant de prendre des mesures aussi drastiques. Alors que la politique monétaire et économique a toujours été une de ses préoccupations.

« Justement et légitimement indignés par toutes ces pratiques que nous venons de mentionner, nous avons décidé, comme semble nous supplier de le faire le genre humain tout entier, de fixer non pas le prix des marchandises - car cela pourrait paraître injuste du fait qu'un très grand nombre de provinces se prévalent parfois du bonheur de connaître les bas prix qu'elles ont souhaités et d'une sorte de privilège de la prospérité - mais un maximum, afin que, si quelque poussée des prix se manifeste (ce qu'à Dieu ne plaise), la cupidité qui, comme des champs étendus à l'infini, ne pouvait être contenue soit réfrénée par les limites de notre décret ou par les bornes d'une loi modératrice. »

« Il nous plaît donc que les prix qui figurent dans le court texte ci-dessous soient observés dans tout notre Empire. Que chacun comprenne bien néanmoins que, si la faculté de les dépasser lui a été ôtée, il n'est pas interdit, dans les régions où s'observe l'abondance, de jouir de l'avantage de bas prix, dont on s'occupera spécialement lorsque la cupidité aura été complètement réprimée[1]. »

Les Augustes précisent que ces prix ne sont que des maxima et invitent, évidemment, à pratiquer des prix moins élevés.

Le dernier tiers de l'édit, divisé en 32 sections, impose un prix plafond maximum pour plus d'un millier de produits. Ces produits comprenaient diverses denrées alimentaires (viande, céréales, vin, bière, saucisses, etc.), vêtements (chaussures, manteaux, etc.), les frais de transport, les voyages maritimes et les salaires hebdomadaires. La limite supérieure était le prix d'une livre de soie teinte en pourpre, qui a été évalué à 150 000 deniers (même prix qu'un lion).

Quelques exemples

D'après Georges Deyperot et Roger Rees[1] - [5].

| I | quantité | prix (deniers) |

|---|---|---|

| blé | modius de l'armée | 100 d. |

| orge | modius de l'armée | 60 d. |

| seigle | modius de l'armée | 60 d. |

| millet concassé | modius de l'armée | 100 d. |

| millet entier | modius de l'armée | 50 d. |

| orge mondé | modius de l'armée | 100 d. |

| lentille | modius de l'armée | 100 d. |

| gesse | modius de l'armée | 80 d. |

| pois cassé | modius de l'armée | 100 d. |

| avoine | modius de l'armée | 30 d. |

| fenugrec | modius de l'armée | 100 d. |

| lupin cru | modius de l'armée | 60 d. |

| lupin cuit | pinte italienne | 4 d. |

| graine de lin | modius de l'armée | 150 d. |

| riz décortiqué | modius de l'armée | 200 d. |

| gruau d'orge | modius | 100 d. |

| sésame | modius de l'armée | 200 d. |

| graine de luzerne | modius de l'armée | 150 d. |

| graine de chanvre | modius de l'armée | 80 d. |

| pavot | modius de l'armée | 150 d. |

| cumin | modius de l'armée | 200 d. |

| graine de radis | modius de l'armée | 150 d. |

| graine de moutarde | modius de l'armée | 150 d. |

| moutarde | pinte italienne | 8 d. |

| IV | ||

| porc | livre italienne | 12 d. |

| bœuf | livre italienne | 8 d. |

| chèvre ou mouton | livre italienne | 8 d. |

| ventre de truie | livre italienne | 24 d. |

| mamelle de truie | livre italienne | 20 d. |

| foie de porc nourri aux figues | livre italienne | 16 d. |

| porc salé | livre italienne | 16 d. |

| jambon Ménapien ou Cerritain | livre italienne | 20 d. |

| jambon Marse | livre italienne | 20 d. |

| saucisse de porc | once | 12 d. |

| saucisse de bœuf | once | 10 d. |

| saucisse de porc fumé de Lucanie | livre italienne | 16 d. |

| saucisse de bœuf fumé de Lucanie | livre italienne | 10 d. |

| faisan gras | 1 | 250 d. |

| faisan sauvage | 1 | 125 d. |

| oie grasse | 1 | 200 d. |

| oie non-engraissée | 1 | 100 d. |

| poulet | 2 | 60 d. |

| perdrix | 1 | 30 d. |

| tourterelle | 1 | 16 d. |

| tourterelle sauvage | 1 | 12 d. |

| grive | 10 | 60 d. |

| ramier | 2 | 20 d. |

| pigeon | 2 | 24 d. |

| canard | 2 | 40 d. |

| lièvre | 1 | 150 d. |

| lapin | 1 | 40 d. |

| bec-figue | 10 | 40 d. |

| moineau | 10 | 16 d. |

| loir | 10 | 40 d. |

| paon | 1 | 300 d. |

| paonne | 1 | 200 d. |

| caille | 10 | 20 d. |

| étourneau | 10 | 20 d. |

| sanglier | livre italienne | 16 d. |

| venaison | livre italienne | 12 d. |

| gazelle ou chèvre sauvage ou chevreuil | livre italienne | 12 d. |

| porcelet | livre italienne | 16 d. |

| agneau | livre italienne | 12 d. |

| beurre | livre italienne | 16 d. |

| VII, salaires | ||

| manœuvre agricole | 1 jour | 25 d. |

| maçon | 1 jour | 50 d. |

| menuisier / charpentier | 1 jour | 50 d. |

| chaufournier | 1 jour | 50 d. |

| marbrier | 1 jour | 60 d. |

| mosaïste | 1 jour | 60 d. |

| fresquiste | 1 jour | 75 d. |

| peintre de figures | 1 jour | 150 d. |

| charron | 1 jour | 50 d. |

| forgeron | 1 jour | 50 d. |

| boulanger | 1 jour | 50 d. |

| briquetier | 8 briques | 2 d. |

| chamelier ou muletier | 1 jour | 25 d. |

| berger | 1 jour | 20 d. |

| barbier | par homme | 2 d. |

| tondeur | par animal | 2 d. |

| notaire | pour 100 lignes | 10 d. |

| professeur élémentaire | par élèves /mois | 50 d. |

| professeur de grec, latin ou géométrie | par élèves /mois | 200 d. |

| professeur d'architecture | par élèves /mois | 200 d. |

| professeur de rhétorique | par élèves /mois | 250 d. |

| avocat | pour lancer une procédure | 250 d. |

| avocat | par plaidoyer | 1 000 d. |

| surveillant de vêtements aux thermes | par baigneur | 2 d. |

| XXX | ||

| Or raffiné, en lingots ou en monnaies | livre | 72 000 d. |

| Or non raffiné | livre | 12 000 d. |

| Orfèvre | par livre travaillée | 5 000 d. |

| Tailleur d'or | par livre travaillée | 3 000 d. |

Résultats

Les marchands ont cessé de fournir les marchandises, les ont vendues illégalement ou utilisé le troc. L'édit a eu tendance à perturber les échanges et le commerce, surtout chez les marchands.

Il est raisonnable de supposer qu'une économie de marché noir a existé hors de l'édit au moins entre commerçants et parfois des villes entières ne pouvaient produire de fournitures aux prix fixés.

Comme l'édit a également fixé des limites aux salaires, ceux qui percevaient ceux-ci, en particulier les soldats, constataient une forte perte de pouvoir d'achat et que les prix fixés ne reflétaient pas la réalité.

Les prix constatés lors de transactions consignées dans des papyrus égyptiens montrent que ces montants étaient largement dépassés au cours du IVe siècle[1].

En conséquence, l'état dut procéder à des réductions pondérales. En , le follis passa à 8,12 g, en à 6,77 g, au printemps 310 à 4,54 g. Les frappes d'argent cessèrent progressivement (Aquilée, Carthage, Serdica en 307, Trèves et Ostie en 309, Rome en 310).

Il fallut attendre les réformes de Constantin pour stabiliser les prix, en particulier l'introduction du solidus en 310[1].

Notes et références

- Georges Depeyrot, Le Bas Empire romain, économie et numismatique (284-491), Paris, Ed. Errance, , 139 p. (ISBN 2-903442-40-1), p. 97-98

- Jean-Pierre Callu, La politique monétaire des empereurs romains de 238 à 311, Paris, E. de Boccard,

- (en) K.T. Erim, J. Reynolds et M. Crawford, « Diocletian's Currency Reform, a new inscription », Journal of Roman Studies, , p. 172-173

- Jean-Pierre Callu, « Remarques sur JRS », Bulletin de la Société française de Numismatique, , p. 291-292

- (en) Roger Rees, Diocletian and the Tetrarchy, Édimbourg, , 218 p. (ISBN 978-0-7486-1661-9), p. 139-146

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- (en) Simon Corcoran, The empire of the Tetrarchs : imperial pronouncements and government AD 284-324, Oxford University Press, , 440 p. (ISBN 0-19-815304-X, lire en ligne)

- (en) Graser E.R. et T. Frank, An economic survey of ancient Rome. 5, Rome and Italy of the Empire, Baltimore, Johns Hopkins Press, , « A text and translation of the Edict of Diocletian »

- (en) « Years of price controls », sur mises.org/story Ludwig von Mises Institute

- (en) Diocletianus emperor, An edict… fixing a maximum of prices throughout the Roman empire., William Martin Leake, (lire en ligne)

Sources

- Depeyrot Georges, Le Bas Empire romain, : économie et numismatique (284-491), Paris, 1987

- Rees Roger, Diocletian and the Tetrarchy, Edinburgh, 2004

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Edict on Maximum Prices » (voir la liste des auteurs).

Liens externes

- (la) « Fragment de l'Édit », sur fh-augsburg.de

- [vidéo] Simon Corcoran, « The Prices Edict at Geraki, Greece. » (consulté le )