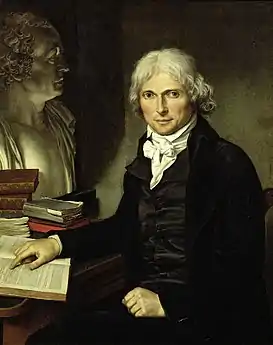

Xavier Bichat

Marie François Xavier Bichat, né le à Thoirette (royaume de France) et mort le à Paris, est un médecin et anatomo-pathologiste français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 30 ans) Paris |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Marie François Xavier Bichat |

| Nationalité | |

| Activités |

| Membre de | |

|---|---|

| Maîtres |

Marc-Antoine Petit (jusqu'en ), Pierre-Joseph Desault (- |

| Distinction |

Biographie

Il commence ses études médicales à Lyon, sous la direction de Marc-Antoine Petit (1766-1811), et quitte cette ville lors du siège de 1793, pour les terminer à Paris. Pierre-Joseph Desault, dont il suit assidûment les leçons, ne tarde pas à le distinguer ; Bichat devient son ami, l'aide dans ses travaux, parachève et publie ses œuvres après sa mort (1795).

Il est nommé professeur en 1797 attirant un nombreux auditoire. En 1800, il est nommé médecin de l'Hôtel-Dieu, à peine âgé de 29 ans. Remplissant cette double fonction, il fait d'immenses recherches anatomiques et publie des ouvrages marquants, notamment Anatomie descriptive [1]pour lequel il a disséqué près de 600 cadavres et été surpris de nuit à voler des sépultures dans le cimetière Saint Roch afin de s'approvisionner[2]. Il meurt le au 14 rue Chanoinesse d'une fièvre typhoïde due à une piqûre anatomique, que Bichat reçut pendant une dissection [3] à l'âge de 30 ans. Bichat est d'abord enterré au cimetière de Sainte-Catherine. Après la fermeture de celui-ci en 1824, sa sépulture est transférée au cimetière du Père-Lachaise, le .

Travaux

Rénovateur de l'anatomie pathologique, il étudie, à travers l'autopsie et l'expérimentation physiologique, le rôle des tissus comme unités anatomiques fondamentales pour l'explication des propriétés physiologiques et des modifications pathologiques de l'organisme. Bichat adopta les idées de Théophile de Bordeu et de Paul Joseph de Barthez sur la force vitale, mais en distinguant la vie animale de la vie organique : il plaça spécialement cette dernière dans les tissus qui enveloppent les viscères et rechercha le mode de vitalité propre à chaque tissu. Il finit par identifier 21 tissus différents.

« Le physiologiste Bichat, gloire de l'École de Paris (1771-1802), n'était pas romantique, mais vitaliste ; en réaction contre le physicalisme matérialiste ambiant, il professait la spécificité irréductible de la vie, faussée par la méthode d'analyse et le vocabulaire utilisé pour l'étude des phénomènes vitaux[4] ». Bichat, mort en 1802, ne peut pas savoir que le parti pris antiphysicaliste dont il évoque la possibilité est justement celui qu'adopte à la même époque la Naturphilosophie romantique à l'école de Schelling[5].

Œuvres et publications

Père de l'histologie moderne, il lègue à la postérité quatre ouvrages fondamentaux :

- Traité des membranes en général et de diverses membranes en particulier, Richard, Caille et Ravier (Paris), 1799, [avec plusieurs rééditions ultérieures et posthumes][alpha 1].

- Recherches physiologiques sur la vie et la mort (1800), où il décrit de manière saisissante la manière dont la mort se propage entre les organes, et dont on retient l'aphorisme suivant : « La vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort ».

- Anatomie générale appliquée à la physiologie et à la médecine, 4 volumes in-8, Brosson, Gabon (Paris), 1801

- Anatomie descriptive, 1801-1803, 5 volumes in-8, dont les trois derniers furent publiés après sa mort par Matthieu-François-Régis Buisson[alpha 2] et Philibert Joseph Roux.

Il a laissé en outre des manuscrits dont l'Académie de médecine a fait l'acquisition en 1833. François Magendie a recueilli ses Opuscules en 1827.

Éponymie

Les boules graisseuses de Bichat, appelées « Bichat's (buccal) fat pads » en anglais, sont deux boules dans chaque joue, particulièrement développées chez les bébés et constituées de tissu adipeux (graisse). Elles sont situées entre les muscles superficiels et profonds de la joue, à savoir entre les muscles du masséter et du buccinateur. Ce sont les boules de Bichat qui donnent aux joues leur forme arrondie. Elles n'ont pas seulement une fonction esthétique, mais jouent un rôle important dans le maintien du vacuum dans la bouche du bébé lors de la tétée ; elles confèrent une stabilité latérale à la bouche du bébé lorsqu'il est au sein.

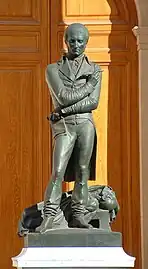

Hommages

Corvisart, dans une lettre à Napoléon 1er, lui a rendu cet hommage à sa mort : « Personne en si peu de temps n'a fait autant de choses et si bien »[6]. Au XXe siècle l'extension et la modernisation de l'hôpital Claude-Bernard à Paris aboutit à la création d'un nouvel ensemble hospitalo-universitaire qui fut nommé hôpital Bichat-Claude-Bernard.

Il fait partie des soixante-douze savants dont le nom est inscrit sur la Tour Eiffel.

Auguste Comte lui dédie le treizième et dernier mois du calendrier positiviste, consacré à la science moderne. Une médaille posthume à l'effigie de Bichat a été réalisée par le graveur L. Dubour dans la première moitié du XIXe siècle. Un exemplaire en est conservé au musée Carnavalet (ND 181).

Le fronton du Panthéon porte son effigie.

La poste l'a honoré d'un timbre en 1959.

En 1932, la partie ouest de la Rue Marc-Antoine-Petit à Lyon est renommée en son honneur[7].

Notes et références

Notes

- Texte intégral

- Mathieu Buisson (1776-1804) était le cousin de Bichat

Références

- Xavier (1771-1802) Auteur du texte Bichat, Traité d'anatomie descriptive par Xav. Bichat. Tome 1 / ... Nouvelle édition, (lire en ligne)

- Jean-Clément Martin, émission La Fabrique de l'histoire sur France Culture, , 27 min 05 s.

- Busquet et Genty, Biographies médicales, t. II.

- Xavier Bichat, Recherches physiologiques sur la vie et la mort, 1800, 1e partie, article 7, par. 1 ; réédition 1852, p. 58-59.

- Georges Gusdorf, L'homme romantique Payot (Paris), 1984, p. 78-79.

- Célébrations nationales, 2002, Ministère de la Culture et de la Communication.

- « Rue Bichat », sur Les rues de Lyon (consulté le )

Articles connexes

Bibliographie

- Xavier Bichat, son œuvre biologique par Eugène Gley, in: Revue Scientifique, 4e série - Tome XVIII : N°7 - .

- Georges Gusdorf, L'homme romantique, Paris, Payot, 1984, p. 78-79 (Les sciences humaines et la pensée occidentale XI).

- Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang (dir.), « Xavier Bichat » dans Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, (lire sur Wikisource).

- Jean-Marie Thiébaud Vie et Œuvre de Marie François Xavier Bichat (1771-1802), 302 p., thèse de doctorat en médecine, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Besançon, ).

- Biographies médicales et scientifiques : XVIIIe siècle (Jean Astruc, Antoine Louis, Pierre Desault, Xavier Bichat), éditions Roger Dacosta, 1972.

- Huard, P. « Bichat anatomiste », in: Histoire des sciences médicales, 1972, 6 (2), pp. 98–106, Texte intégral.

- Geneviève Nicole-Genty: « La jeunesse de Bichat », in: Histoire des sciences médicales, 1972, 6 (2), pp. 87–97, Texte intégral.

- (en) Samuel Shortt: « The influence of French biomedical theory on nineteenth-century canadian neuropsychiatry: Bichat and Comte in the work of R. M. Bucke », in: Histoire des sciences médicales, 1982, 17 (Spécial 1), pp. 309–312, Texte intégral.

- Jean Théodoridès: « Stendhal et Bichat », in: Histoire des sciences médicales, 1972, 6 (2), pp. 107–111, Texte intégral.

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Xavier Bichat dans le site Medarus.

- Xavier Bichat, dans le portail des collections du Musée de l'AP-HP

- Œuvres numérisées de Xavier Bichat dans le site Internet Archive.

- Œuvres numérisées de Xavier Bichat dans le site Europeana.

- Œuvres numérisées de Xavier Bichat dans le site The Oneline Books.