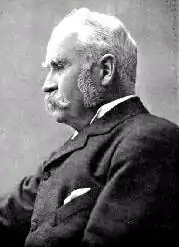

William S. Gilbert

Sir William Schwenck Gilbert[1] (né le à Londres et mort le ) est un dramaturge, librettiste, poète et illustrateur britannique, principalement connu pour ses quatorze opéras-comiques (surnommés les Savoy opera (en)) produits en collaboration avec le compositeur Sir Arthur Sullivan.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 74 ans) Grim's Dyke (en) |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

William Schwenck Gilbert |

| Nationalité | |

| Formation |

King's College de Londres Great Ealing School (en) |

| Activités | |

| Père |

William Gilbert (en) |

| Mère |

Anne Mary Bye Morris (d) |

| Conjoint |

Lucy Agnes Turner (d) (à partir de ) |

| Membre de | |

|---|---|

| Partenaires | |

| Distinction |

Parmi les plus célèbres : H.M.S. Pinafore, The Pirates of Penzance et l’une des œuvres les plus jouées dans l’histoire du théâtre musical, The Mikado[2]. Ces œuvres, ainsi que d’autres Savoy operas, sont toujours régulièrement reprises dans le monde anglophone et au-delà par des compagnies d’opéras, des troupes de répertoire, des écoles et des troupes de théâtre amateur. Certaines expressions sont passées dans le langage quotidien, telles que « short, sharp shock (en)» « un coup bref et tranchant », « What, never? Well, hardly ever! » “Quoi, jamais ? Disons, presque jamais !”[3] ou « Let the punishment fit the crime ».” Que le châtiment soit à la hauteur du crime”[4].

William S. Gilbert écrivit également les Bab Ballads (en), important recueil de vers à vocation humoristique accompagnés de ses propres dessins et caricatures. Sa production pleine de créativité comporta plus de 75 pièces et livrets, de nombreux récits et histoires, des poèmes, des paroles de chansons et diverses pièces comiques et sérieuses. Ses pièces et son style réaliste de mise en scène ont inspiré d’autres dramaturges, tels que Oscar Wilde et George Bernard Shaw[5]. Selon l’Histoire de la Littérature Anglaise et Américaine de Cambridge (en), « son aisance lyrique et sa maîtrise de la métrique ont amené la qualité poétique de l’opéra comique à un niveau jamais atteint auparavant ni depuis »[6].

Biographie

Débuts

| "Le juge ne venait-il pas de prononcer son jugement que la pauvre femme se baissa et, retirant l’une de ses lourdes chaussures, me la jeta au travers de la figure, me complimentant ainsi pour mon éloquence à tenter de la défendre, accompagnant son geste d’un torrent d’injures à propos de mes compétences juridiques et de ma ligne de défense." |

| — My Maiden Brief[7]

(Gilbert rapporta cet incident comme autobiographique)[8] |

William S. Gilbert naquit au 17 Southampton Street (en), le Strand à Londres. Son père, également prénommé William (en), fut chirurgien de la marine pendant une courte période, avant de se lancer dans l’écriture de romans et de nouvelles, dont certains furent illustrés par son fils. La mère de Gilbert était Anne Mary Bye Morris (1812-1888), fille de l’apothicaire Thomas Morris.[9] Les parents de Gilbert étaient distants et austères et il n’avait de relation particulièrement étroite avec ni l’un ni l’autre. Les disputes entre ses parents se multipliaient et, à la suite de la rupture de leur mariage en 1876, sa relation avec ses parents, et en particulier avec sa mère, devint encore plus tendue[9]. Gilbert avait trois sœurs cadettes, dont deux étaient nées hors d’Angleterre en raison des fréquents déplacements de la famille : Jane Morris (née en 1838 à Milan - Italie, décédée en 1906), qui épousa Alfred Weigall, peintre miniaturiste, Anne Maude (1845-1932) et Mary Florence (née à Boulogne – France - en 1911), aucune de ces deux dernières ne se maria[10] - [11]. Bébé, Gilbert avait le surnom de « Bab », puis celui de « Schwenck » en lien avec les parrain et marraine de son père[12].

Dans son enfance, William S. Gilbert voyagea en Italie en 1838 et séjourna en France pendant deux ans avec ses parents, avant qu’ils ne finissent par s’établir à Londres en 1847. Il fréquenta l’école à Boulogne (France) à partir de l’âge de sept ans (plus tard il écrivit son journal intime en français afin que les serviteurs ne puissent le lire)[13], puis la Western Grammar School de Brompton à Londres et enfin la Great Ealing School (en), où il devint représentant des élèves. Il y écrivit des pièces pour l’école et peignit des paysages. Il fréquenta ensuite King’s College à Londres, dont il sortit diplômé en 1856. Gilbert avait l’intention de passer les examens pour rentrer dans l’Artillerie royale, mais la guerre de Crimée s’achevant, les recrutements étaient moins nombreux, et le seul poste disponible aurait été au sein d’un régiment d'infanterie. Ceci étant, il s’inscrivit au Service civil en tant qu’employé adjoint au Bureau du Conseil privé pendant quatre ans, période qu’il détesta. En 1859, il rejoignit la Milice (en), formation de volontaires à temps partiel dont la mission était la défense du territoire et il y servit jusqu’en 1878, tout en ayant d’autres activités dont l’écriture, et en sortit avec le grade de capitaine[14]. En 1863, il reçut une donation de 300£ qu’il mit à profit pour quitter le Service Civil et entamer une brève carrière d’avocat (il avait déjà intégré l’Honorable Société de l’Inner Temple en tant qu’étudiant), mais son cabinet n’avait pas grand succès avec quelque cinq clients dans l’année[15].

À partir de 1861 et afin d’améliorer ses revenus, William S. Gilbert commit nombre d’histoires, de bandes dessinées, de caricatures, des critiques de pièces de théâtre (dont beaucoup sous forme de parodie)[16], et, sous le pseudonyme de « Bab » (son surnom d’enfance) illustra des poèmes pour plusieurs magazines de bandes dessinées, principalement Fun, lancé en 1861 par H.J. Byron. Il publia des histoires, des articles et des critiques pour des journaux tels que le Cornhill Magazine, la London Society, le Tinsley’s Magazine et le Temple Bar. Gilbert était également le correspondant londonien de L’invalide Russe et critique de théâtre pour le Illustrated London Times. Dans les années 1860, il contribua aux suppléments de Noël de Tom Hood, au Saturday Night, au Comic News et au Savage Club Papers. En 1870, le journal The Observer l’envoya en France en tant que correspondant de la guerre franco-prussienne[12].

Les poèmes, illustrés par William S. Gilbert avec beaucoup d’humour, eurent un immense succès et furent réimprimés sous forme de livre avec le titre « Bab Ballads »[17]. Plus tard, il y puisa souvent l’inspiration pour écrire ses pièces et opéras comiques. Gilbert et ses collègues de Fun, dont Tom Robertson, Tom Hood (en), Clement Scott (en) et F.C. Burnand (en) (qui rejoignit Punch en 1862) fréquentaient le Arundel Club, le Savage Club (en) et également le café Evans, où ils avaient une table qui était en compétition avec la ‘Table ronde’ de Punch[18]. Après avoir eu une relation avec la romancière Annie Hall Cudlip (en) au milieu des années 1860[19], Gilbert épousa en 1867 Lucy Agnes Turner, de 11 ans sa cadette et qu’il surnomma « Kitty ». Au fil des années il lui écrivit de nombreuses lettres pleines d’affection. Gilbert et Lucy avaient une vie sociale très riche à la fois à Londres et plus tard à Grim's Dyke (en), où ils organisaient des dîners ou étaient invités chez des amis, à l’opposé de ce qui fut décrit dans des fictions telles que le film Topsy-Turvy. Le couple n’eut pas d’enfant, mais fut entouré de nombreux animaux de compagnie, dont certains plutôt exotiques[20].

Premières pièces

Pendant sa scolarité, William S. Gilbert écrivit et mit en scène un certain nombre de pièces, mais sa première production à titre professionnel fut Uncle Baby, qui resta à l’affiche pendant sept semaines à l’automne 1863[21].

En 1865-66, William S. Gilbert travaille avec Charles Millward sur plusieurs pantomimes, parmi lesquelles Hush-a-Bye, Baby, On the Tree Top, Harlequin Fortunia, King Frog of Frog Island, the Magic Toys of Lowther Arcade[22]. Le premier succès de Gilbert en solo intervint cependant quelques jours après la première de Hush-a-Bye. On demanda à son ami et mentor, Tom Robertson, d’écrire une pantomime, mais ce dernier ne se sentait pas capable de rendre sa copie dans les quinze jours exigés et il suggéra qu’on s’adresse à Gilbert. Écrite et montée en 10 jours, Dulcamara, or the Little Duck and the Great Quack (en), adaptation burlesque de L’Élixir d’amour de Gaetano Donizetti, rencontra un grand succès populaire. Ceci marqua le début d’une longue série d’opéras burlesques, de pantomimes et de farces, pleins de jeux de calembours décalés (qui étaient de mise à l’époque)[23], voire parfois de passages satiriques qui seront plus tard la marque des œuvres de Gilbert[6] - [24], tels que :

« Que les hommes furent un jour des singes – cela j’en conviens,

(tournant son regard vers Lord Margate) J’en connais un aujourd’hui qui est moins homme que singe ;

Que les singes furent un jour des hommes, des pairs, des hommes d’État, des larbins –

C’est plutôt dur pour ces pauvres singes ! »

Ceci fut suivi par l’avant-dernier opéra parodique, Robert the Devil (en), adaptation burlesque de l’opéra de Giacomo Meyerbeer, Robert le Diable, qui fit partie du triple programme d’ouverture du Théâtre Gaiety (en) de Londres en 1868. Cette pièce constitua le plus grand succès de Gilbert à cette date. Elle fut jouée plus d’une centaine de fois et fréquemment reprise et jouée sans relâche en région pendant les trois années suivantes[25].

Dans le théâtre victorien, « [ridiculiser] les beaux thèmes classiques… était le quotidien du burlesque, et c’est ce à quoi on s’attendait. »[6] Les comédies burlesques de Gilbert étaient cependant considérées comme ayant un inhabituel bon goût en comparaison avec ce qui se faisait sur la scène londonienne. Isaac Goldberg (en) écrivit : ces pièces « révèlent comment un auteur peut commencer à écrire du burlesque à partir de l’opéra et finir par écrire de l’opéra à partir du burlesque. »[26] Gilbert se détacha encore plus du burlesque à partir de 1869 en écrivant des pièces avec une trame originale et contenant moins de calembours. Sa première comédie en prose s’intitula An Old Score (en) (1869)[27]

Théâtre de divertissement de German Reed et autres pièces du début des années 1870

| CHRYSAL: Ce chien est en train de se moquer de moi !

ZORAM: Il m’a insulté ;

(Á Zoram.)

(Á Chrysal.)

CHRYSAL: Je vois – c’est seulement ce qu’il pensait,

GÉLANOR: Que pouvait-il dire ?

CHRYSAL: Evidemment, je comprends Zoram, ta main ! |

| — The Palace of Truth (1870) |

À l’époque à laquelle Gilbert commença à écrire, le théâtre avait acquis une très mauvaise réputation. La scène londonienne était dominée par des opérettes françaises, mal adaptées et mal traduites et par des opéras burlesques victoriens (en) libidineux. Jessie Bond (en) décrivit très bien la situation en ces termes : « le choix du spectateur se réduisait à des tragédies guindées ou à des farces vulgaires, et le théâtre était devenu un lieu de mauvaise réputation pour le citoyen britannique exigeant. »[28]

De 1869 à 1875, Gilbert rejoignit l’une des principales figures de la réforme en cours, Thomas German Reed (et sa femme Priscilla Horton, dont la salle, appelée Gallery of Illustration, avait pour objectif de regagner la respectabilité perdue du théâtre en offrant à Londres des distractions pour la famille[28]. Ils obtinrent un tel succès qu’en 1885 Gilbert déclara que les vraies pièces britanniques pouvaient même être vues par d’innocentes adolescentes[29]. Trois mois avant les débuts du dernier opéra burlesque de Gilbert (The Pretty Druidess), sa première pièce pour la Gallery of Illustration, No Cards, fut mise en scène. Gilbert écrivit six pièces musicales pour les German Reeds, certaines dont la musique fut écrite par Thomas German Reed lui-même[30]

L’environnement intimiste du théâtre de German Reed permit rapidement à William S. Gilbert de développer un style personnel et lui donna une certaine liberté pour contrôler tous les aspects de la mise en scène, incluant les décors, les costumes, la mise en scène et la régie[27] Ces pièces furent très appréciées du public[31] et le premier vrai succès de Gilbert à la Gallery of Illustration, Ages Ago (en), fut lancé en 1869. Ages Ago marqua également le début d’une collaboration avec Frederic Clay, laquelle dura sept années et fut à l’origine de quatre œuvres[32] Ce fut lors d’une répétition d’Ages Ago que Clay présenta officiellement Gilbert à un de ses amis, Arthur Sullivan[32] - [33]. Les Bab Ballads et les nombreuses pièces musicales qu’il avait écrites auparavant avaient fait de Gilbert un parolier à part entière même avant sa collaboration avec Sullivan.

De nombreux éléments des trames des pièces pour German Reed (de même que de celles de ses premières pièces et des Bab Ballads) furent réutilisés ultérieurement par William S. Gilbert dans les opéras qu’il écrivit avec Sullivan. Parmi ces éléments, on peut citer des peintures qui s’animent (dans Ages Ago et réutilisées dans Ruddigore), une nourrice sourde prenant par erreur le fils d’un homme respectable pour un « pirate » au lieu d’un « pilote » (Our Island Home (en), 1870, réutilisé dans The Pirates of Penzance), et une femme d’âge mûr énergique qui est « quelqu’un que l’on apprend à aimer » (Eyes and No Eyes (en), 1875, réutilisé dans The Mikado)[34]. Pendant cette période, Gilbert peaufina le style « topsy-turvy » qu’il avait déjà développé dans ses Bab Ballads et où l’humour trouvait son origine dans l’élaboration d’une situation initiale ridicule et du développement logique des conséquences, toutes absurdes qu’elles soient[35]. Mike Leigh décrit ainsi le style « gilbertien » : « Avec une grande aisance et une grande liberté, [Gilbert] nous prend constamment par surprise. Tout d’abord, dans le déroulement du scénario, il fait apparaître des situations bizarres et bouleverse notre univers. Ainsi le Juge Erudit épouse la Plaignante, les soldats se métamorphosent en esthètes et ainsi de suite, et dans presque chaque opéra la situation se trouve rétablie grâce à une habile modification des règles du jeu… Son génie réside dans sa capacité à mélanger ce qui s’oppose grâce à un imperceptible tout de passe-passe, le surréaliste avec le réel, la caricature avec le naturel. En d’autres termes, il est capable de nous raconter une histoire complètement aberrante avec le plus grand sérieux qui soit. »[36].

En parallèle, William S. Gilbert créa plusieurs « comédies enchantées » au Theatre Royal Haymarket. Cette série de pièces était basée sur l’idée d’autorévélation de personnages sous l’influence de quelque phénomène magique ou surnaturel[37]. La première, The Palace of Truth (en) (1870, fut en partie basée sur une histoire de madame de Genlis. En 1871, Gilbert obtint son plus grand succès avec Pygmalion and Galatea (en), l’une des sept pièces qu’il écrivit cette année-là. Ces pièces, ainsi que celles qu’il écrivit par la suite telles que The Wicked World (en) (1873), Sweethearts (en) (1874) et Broken Hearts (en) (1875), eurent pour Gilbert le même impact dans le monde de la musique que les pièces pour German Reed avaient eu dans le domaine théâtral : cela établit le fait que ses capacités s’étendaient bien au-delà du burlesque, lui valut une reconnaissance de ses talents artistiques et fournit la démonstration qu’il était un écrivain au répertoire très varié, aussi à l’aise avec les drames humains qu’avec l’humour grotesque. Le succès de ces pièces, en particulier Pygmalion and Galatea, valut à Gilbert un prestige qui se révéla essentiel dans sa future collaboration avec un musicien aussi respecté que Sullivan[38].

Bien que passées de mode, ces œuvres illustrent bien la volonté de William S. Gilbert de proposer à des spectateurs respectables et éduqués des comédies plus raffinées et de meilleur goût que les farces et pièces burlesques alors jouées à Londres[27]. Durant la même période cependant, Gilbert repoussa les limites de ce qui était faisable en matière de satire au théâtre. Il travailla avec Gilbert Arthur à Beckett sur The Happy Land (en) (1873), satire politique (en partie parodie de sa propre pièce The Wicked World) qui fut interdite pendant une courte période en raison de sa caricature peu flatteuse de Gladstone et de ses ministres[27]. De même, la pièce The Realm of Joy (en) (1873) se déroulait dans le foyer d’un théâtre où se jouait une pièce à scandale (censée être Le Pays du Bonheur), intégrant de nombreuses plaisanteries au sujet du Lord Chamberlain (présenté comme « Le Lord au Fort Pouvoir Désinfectant »)[39]. Par contre, dans Charity (en) (1874), Gilbert utilise la liberté d’expression de la scène dans un autre but : il propose une critique directe des approches contrastées de la façon dont la société victorienne considérait les hommes et les femmes qui avaient des relations sexuelles hors du mariage, anticipant ainsi les « pièces à problème » de Shaw et Ibsen[40].

William S. Gilbert metteur en scène

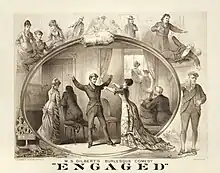

| "Il est absolument essentiel pour le succès de cette pièce qu’elle soit jouée de bout en bout avec un parfait sérieux. Il ne doit y avoir aucune exagération dans les costumes, les maquillages ou les attitudes et chacun des personnages doit exprimer une parfaite sincérité dans ses propos et ses actions. Les acteurs doivent montrer sans ambiguïté qu’ils sont conscients de l’absurdité de leurs paroles." |

| – Préface de Engaged (en) |

Désormais reconnu, Gilbert commença à mettre en scène ses propres pièces et opéras et il avait une idée bien précise sur la façon dont elles devaient être jouées41. Il fut fortement influencé par les innovations en matière de « scénographie », désormais connue sous le nom de mise en scène, initiées par des auteurs tels que James Planché ou plus particulièrement Tom Robertson28. Gilbert assistait aux répétitions de Robertson pour apprendre directement de ce metteur en scène d’expérience, et il commença à s’en inspirer dans certaines de ses premières pièces27. Ce qu’il recherchait, c’était le réalisme dans le jeu des acteurs, les décors, les costumes et le mouvement, si ce n’était dans le contenu de ses pièces (bien qu’il écrivit une comédie romantique dans un style « naturel », Sweethearts, en hommage à Robertson), il évitait l’interaction embarrassante avec le public et insistait sur un style de représentation dans lequel les personnages n’étaient jamais conscients de leur propre absurdité, mais étaient des personnes intérieurement entières et cohérentes.

Dans Rosencrantz and Guildenstern, pièce burlesque que Gilbert écrivit en 1874, le personnage Hamlet, en s’adressant aux joueurs, résume la théorie du jeu comique de Gilbert : « Je suis persuadé qu’il n’existe pas de vieux camarade tel que votre héros ampoulé qui met en avant sa bêtise le plus sérieusement du monde et fait croire à ceux qui l’écoutent qu’il est inconscient de toute incongruité ». Avec une telle approche, Gilbert ouvrit la voie de la popularité sur la scène anglaise à des auteurs tels que George Bernard Shaw et Oscar Wilde27.

Robertson « introduisit William S. Gilbert à la fois à la notion révolutionnaire de discipline dans les répétitions et à la nécessité de la mise en scène ou de l’unité de style sur l’ensemble de la pièce – mise en scène, design, musique et jeu des acteurs. »36 Tout comme Robertson, Gilbert exigeait de la discipline chez ses acteurs. Il insistait pour que ceux-ci connaissent leurs textes parfaitement, qu’ils aient une prononciation impeccable et qu’ils suivent ses instructions avec rigueur, toutes choses tout à fait nouvelles pour beaucoup d’acteurs à l’époque. L’une des principales innovations fut l’abandon de l’acteur vedette au profit d’un ensemble discipliné, « élevant le metteur en scène à une nouvelle position de domination » dans le théâtre. « Que Gilbert ait été un bon metteur en scène ne fait aucun doute. Il était capable d’obtenir de ses acteurs un jeu naturel et limpide, ce qui répondait parfaitement aux exigences gilbertiennes de produire l’outrancier sans artifice. »

William S. Gilbert assurait la préparation de chaque nouvelle pièce avec minutie, réalisant des maquettes de la scène, des acteurs et des décors et anticipant chaque action ou mouvement46. Gilbert n’aurait jamais pu travailler avec des acteurs qui auraient remis en cause son autorité47-48. Même lorsque les pièces étaient jouées sur de longues périodes ou lors de reprises, Gilbert supervisait de près les représentations, s’assurant que les acteurs n’apportaient pas d’ajouts, de coupes ou de paraphrases qu’il n’avait pas autorisées49. Gilbert était connu pour montrer lui-même ce qu’il attendait des acteurs, même à un âge avancé. Il se produisit lui-même sur scène dans un certain nombre de pièces, dont plusieurs fois dans le rôle de l’Associé dans Trial by Jury, en remplacement d’un acteur malade dans Broken Hearts et dans des représentations en matinée pour des œuvres de charité dans des pièces en un acte, par exemple dans le rôle de King Claudius dans Rosencrantz and Guilenstern.

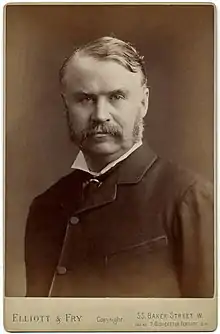

Premières collaborations parmi d’autres pièces

En 1871, John Hollingshead demanda à William S. Gilbert de produire avec Sullivan une pièce pour Noël, Thespis, or The Gods Grown Old, au Gaiety Theatre. Le succès de Thespis dépassa celui de cinq des sept pièces en concurrence pour la saison de Noël 1871 et elle resta à l’affiche plus longtemps qu’il n’était d’habitude au Gaiety Theatre52. Rien d’autre de particulier ne se passa à ce moment et Gilbert et Sullivan reprirent chacun son chemin. Gilbert travailla à nouveau avec Clay sur Happy Arcadia (1872), et avec Alfred Cellier sur Topsyturveydom (1874) et écrivit plusieurs farces, livrets d’opérettes, spectacles excentriques, comédies fantastiques, adaptations de romans, traductions à partir du français ainsi que les pièces dramatiques citées précédemment. En 1874, il publia également sa dernière contribution au magazine Fun (« Rosencrantz and Guildenstern ») après trois ans d’absence, puis démissionna en raison de son désaccord avec les autres intérêts éditoriaux des nouveaux propriétaires.

Ce n’est qu’après environ quatre années après la production de Thespis que les deux hommes se retrouvèrent. En 1868, Gilbert avait écrit l’ébauche du livret d’une courte comédie pour le magazine Fun « Trial by Jury : Une Opérette ». En 1873, Gilbert entreprit avec le gestionnaire de théâtre et compositeur, Carl Rosa, de transformer la pièce en un livret en un acte, dans laquelle la femme de Rosa devait chanter dans le rôle de la plaignante. Malheureusement, la femme de Rosa décéda en accouchant en 1874. Plus tard dans l’année, Gilbert proposa le livret à Richard D’Oyly Carte, mais Carte n’avait aucune place pour la pièce. Au début de l’année 1875, Carte dirigeait le Royalty Theatre et recherchait un opéra court destiné à être joué à la suite de la pièce d’Offenbach, La Périchole. Il prit contact avec Gilbert, lui demanda ce qu’il en était de la pièce et suggéra que Sullivan soit associé. Sullivan fut enchanté et Trial by Jury fut écrit en quelques semaines. Cette petite pièce eut un énorme succès, resta à l’affiche plus longtemps que La Périchole et rebondit dans un autre théâtre.

William S. Gilbert continua d’œuvrer pour obtenir respect au sein de la profession et respectabilité à l’extérieur pour sa profession. L’un des éléments susceptible d’avoir freiné la respectabilité des auteurs fut le fait que les pièces n’étaient pas publiées sous une forme digne de la bibliothèque d’un gentleman, car, à l’époque, l’édition était généralement peu soignée et plus destinée aux acteurs qu’au lecteur habituel. Pour y remédier, du moins en ce qui le concernait, Gilbert fit imprimer fin 1875 par la maison d’édition Chatto and Windus une édition de ses œuvres sous une forme acceptable par les lecteurs, avec une couverture attractive et une police bien lisible, contenant la plupart de ses œuvres respectables, dont les plus sérieuses, mais en y mettant malicieusement en avant Trial by Jury.

Après le succès de Trial by Jury, il fut question de relancer Thespis, mais Gilbert et Sullivan ne purent trouver d’accord avec Carte et ses commanditaires. La partition de Thespis ne fut jamais publiée et la plupart de la musique a été perdue. Carte mit du temps pour assurer le financement d’un autre opéra de Gilbert et Sullivan, période pendant laquelle Gilbert écrivit plusieurs pièces, dont Tom Coob (1875), Eyes and No Eyes (1875, sa dernière pièce pour German Reed) et Princess Toto (1876), sa dernière œuvre avec Clay et la plus ambitieuse, sous la forme d’un opéra en trois actes avec orchestre au complet, contrairement aux œuvres écrites précédemment, plus courtes et avec un accompagnement plus réduit. Pendant cette période, Gilbert écrivit également deux œuvres sérieuses, Broken Hearts (1875) et Dan’l Druce, Blacksmith (1876).

C’est également à cette époque que Gilbert écrivit sa pièce comique qui eut le plus grand succès, Engaged (1877), qui inspira L'Importance d'être Constant à Oscar Wilde. Engaged est la parodie d’un drame romantique écrite dans le style satirique « topsy-turvy » des Bab Ballads et Savoy Operas, dans lequel un personnage offre son amour, dans un langage hautement poétique et romantique, à chacune des femmes de la pièce, les « innocents » paysans écossais y gagnant leur vie en faisant dérailler les trains et en faisant payer les voyageurs pour leurs services, et, d’une manière générale, l’amour étant joyeusement mis à mal au profit de l‘appât du gain. Engaged est toujours jouée de nos jours par des compagnies professionnelles et amateur.

Grandes années de collaboration

Carte finit par réunir un consortium en 1877 et forma la Comedy Opera Company dans le but de mettre sur pied une série d’opéras comiques de facture typiquement anglaise, au travers d’une troisième collaboration entre Gilbert et Sullivan, The Sorcerer, en . Le succès fut modeste, puis vint H.M.S. Pinafore en . En dépit d’un démarrage plutôt timide, en raison d’un été caniculaire, Pinafore était dès l’automne plébiscité comme jamais. Après un différend avec Carte quant à la répartition des bénéfices, les autres partenaires de la Comedy Opera Company firent appel un soir à des voyous pour prendre d’assaut le théâtre et voler décors et costumes, dans l’idée de monter une représentation concurrente. La tentative fut repoussée par les machinistes et d’autres personnels du théâtre fidèles à Carte et ce dernier poursuivit ses activités en tant que seul impresario d’une nouvelle entité baptisée D’Oyly Carte Opera Company. De fait, Pinafore connut un tel succès que plus d’une centaine de productions illégales virent le jour rien qu’aux États-Unis. Gilbert, Sullivan et Carte tentèrent en vain pendant de nombreuses années de faire valoir leurs droits d’auteur sur les représentations américaines.

Pendant la décennie qui suivit, les Savoy operas (c’est ainsi qu’ils furent connus reprenant le nom du théâtre que Carte construisit plus tard pour les héberger) constituèrent la principale activité de Gilbert. La production avec Sullivan de ces opéras comiques à succès se poursuivit sur un rythme annuel ou bisannuel et certains figurent parmi les productions ayant eu jusqu’à cette époque la plus grande longévité dans l’histoire de la scène musicale. Après Pinafore vinrent The Pirates of Penzance (1879), Patience (1881), Iolanthe (1882), Princess Ida (1884, basée sur une ancienne farce de Gilbert, The Princess), The Mikado (1885), Ruddigore (1887), The Yeomen of the Guard (1888), et The Gondoliers (1889). Non seulement Gilbert mit en scène et supervisa tous les aspects de la production de ces pièces, mais il dessina lui-même les costumes de Patience, Iolanthe, Princess Ida et Ruddigore. Il insista pour avoir des décors et des costumes bien précis, afin de bien marquer et renforcer l’aspect absurde des personnages et des situations.

Filmographie

Adaptation moderne

Il s'agit des pièces de l'auteur adaptées au cinéma ou à la TV.

- 1906 : Here's a How-D'Ye-Do

- 1938 : Rosencrantz and Guildenstern (TV)

- 1939 : The Pirates of Penzance (TV)

- 1939 : H.M.S. Pinafore (TV)

- 1954 : The Mikado (TV)

- 1981 : H.M.S. Pinafore (TV)

- 1982 : Trial by Jury at the Proms (TV)

- 1983 : The Pirates of Penzance

- 1994 : The Pirates of Penzance (TV)

- 1997 : Oscar Wilde (Wilde)

- 2001 : The Mikado (TV)

- 2002 : The Pirates of Penzance (vidéo)

- 2004 : Ruddigore (vidéo)

- 2004 : The Gondoliers (vidéo)

comme compositeur

- 1906 : Here's a How-D'Ye-Do.

Adaptation de sa biographie au cinéma

- 1953 : Gilbert et Sullivan (The Story of Gilbert and Sullivan) de Sidney Gilliat.

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « W.S. Gilbert » (voir la liste des auteurs).

- Gilbert se prononce Guilbert avec un g dur

- Kenrick, John. G&S Story: Part III, consulté le 13 octobre 2006; et Powell, Jim. William S. Gilbert's Wicked Wit for Liberty consulté le 13 octobre 2006.

- Lawrence, Arthur H. "An illustrated interview with Sir Arthur Sullivan" Part 3, from The Strand Magazine, vol. xiv, n°.84 (décembre 1897)

- The last phrase is a satiric take on Cicero's De Legibus, 106 B.C. See Green, Edward. "Ballads, songs and speeches", BBC, 20 septembre 2004, accessed 16 October 2006.

- Feingold, Michael, "Engaging the Past", The Village Voice, 4 May 2004

- The Cambridge History of English and American Literature, volume XIII, chapitre VIII, section 15 (1907–21)

- Gilbert, W. S. Foggerty's Fairy and Other Tales (1890), pp. 158–59.

- How, Harry, Interview of W. S. Gilbert

- Pearson, pp. 16–17

- Ainger, family tree and pp. 15–19

- Eden, David. Gilbert: Appearance and Reality, p. 44, Sir Arthur Sullivan Society (2003)

- Stedman, Jane W. "Gilbert, Sir William Schwenck (1836–1911)", Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, septembre 2004, online edn, mai 2008, consulté le 10 janvier 2010 (subscription required)

- Morrison, Robert, The Controversy Surrounding Gilbert's Last Opera

- Pearson, p. 16. He first joined the 5th West Yorkshire Militia, and later the Royal Aberdeenshire Highlanders. Upon leaving the Militia, Gilbert was given an honorary promotion to Major. Stedman (1996) p. 157 and Ainger, p. 154

- Gilbert, W.S. ed. Peter Haining – Introduction

- Stedman, Jane W. W. S. Gilbert's Theatrical Criticism. Londres, The Society for Theatre Research, 2000. (ISBN 0-85430-068-6)

- Stedman (1996), pp. 26–29. See also the introduction to Gilbert, W.S. (1908), The Bab Ballads, etc., which details the history of the collections it was drawn from.

- Stedman (1996), pp. 16–18. See also Tom Robertson's play Society (en), which fictionalised the evenings in Evans's café in one scene.

- Ainger, p. 52

- Ainger, p. 148 et Stedman (1996), pp. 318–20. Voir aussi Bond, Jessie. Reminiscences, Chapter 16 et McIntosh.

- David Eden (in Gilbert and Sullivan: The Creative Conflict 1986) suggests that this play was by, or in collaboration with, Gilbert's father, although Crowther says that Eden gives no foundation for this suggestion. See Crowther, Andrew, The Life of W. S. Gilbert.

- Stedman (1996), pp. 34–35.

- Gilbert, W. S. La Vivandière, or, True to the Corps! (en) (a burlesque of Donizetti's The Daughter of the Regiment (en))

- The full quote refers to Pygmalion and Galatea (en) and reads: "The satire is shrewd, but not profound; the young author is apt to sneer, and he has by no means learned to make the best use of his curiously logical fancy. That he occasionally degrades high and beautiful themes is not surprising. To do so had been the regular proceeding in burlesque, and the age almost expected it; but Gilbert's is not the then usual hearty cockney vulgarity."

- Stedman (1996), p. 62

- Goldberg (1931), p. xvii

- Crowther, Andrew, The Life of W. S. Gilbert. The Gilbert and Sullivan Archive, accessed 1 June 2011

- Bond, Jessie, Reminiscences, introduction. Bond created the mezzo-soprano roles in most of the Gilbert and Sullivan operas, and is here leading in to a description of Gilbert's role reforming the Victorian theatre.

- Gilbert gave a speech in 1885 at a dinner to benefit the Dramatic and Musical Sick Fund, which is reprinted in The Era, 21 February 1885, p. 14, in which he said: "In ... the dress circle on the rare occasion of the first performance of an original English play sits a young lady of fifteen. She is a very charming girl—gentle, modest, sensitive—carefully educated and delicately nurtured ... an excellent specimen of a well-bred young English gentlewoman; and it is with reference to its suitability to the eyes and ears of this young lady that the moral fitness of every original English play is gauged on the occasion of its production. It must contain no allusions that cannot be fully and satisfactorily explained to this young lady; it must contain no incident, no dialogue, that can, by any chance, summon a blush to this young lady's innocent face. ... I happen to know that, on no account whatever, would she be permitted to be present at a première of M. Victorien Sardou or M. Alexandre Dumas. ... the dramatists of France can only ring out threadbare variations of that dirty old theme—the cheated husband, the faithless wife, and the triumphant lover."

- "List of Gilbert's Plays at the Gilbert and Sullivan Archive." Diamond.boisestate.edu. 29 April 1008. Retrieved 26 May 2009.

- Stedman (1996), pp. 69–80.

- Crowther, Andrew, Analysis of Ages Ago

- This rehearsal probably was for a 2nd run of Ages Ago in 1870. See Crowther (2011), p. 84

- Smith, J. Donald, W. S. Gilbert's Operas for the German Reeds

- Andrew Crowther's description of Gilbert's style of humour. See also Gilbert's play, Topsyturveydom (en).

- Mike Leigh 2006 interview in "The Guardian". London: Books.guardian.co.uk. 3 novembre 2006. Retrieved 26 May 2009.

- "Miss Anderson as Galatea", The New-York Times, 1883 January 23 32(9791): 5, col. 3 Amusements Downloaded 15 October 2006.

- Wren, Gayden, 2006, A Most Ingenious Paradox: The Art of Gilbert & Sullivan, Oxford University Press, 2006, p. 13. (ISBN 0-19-514514-3).

- Crowther, Andrew, Synopsis of The Realm of Joy and Terence Rees' introduction to Gilbert, W. S., The Realm of Joy

- Crowther, Andrew, Synopsis of Charity

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Ressources relatives au spectacle :

- Ressources relatives à la musique :