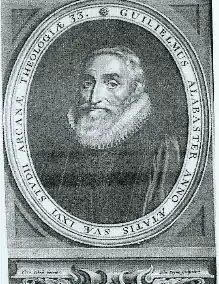

William Alabaster

William Alabaster (appelé aussi Alablaster, Arblastier) (né à Hadleigh, le – mort à Little Shelford, près de Cambridge et enterré le [1] est un poète, un dramaturge et un écrivain religieux anglais. Une des nombreuses variantes de son nom est « arbalester » (arbalétrier).

| Naissance |

Hadleigh, Suffolk, Angleterre |

|---|---|

| Décès |

enterré le Little Shelford, près de Cambridge, Cambridgeshire, Angleterre |

| Activité principale |

| Langue d’écriture | Anglais |

|---|---|

| Mouvement | Théâtre élisabéthain |

| Genres |

Biographie

Famille

Il est le fils de Roger Alabaster, appartenant à une famille de marchands d'étoffe de Hadleigh dans le Suffolk. Il est le neveu par alliance de John Still, Évêque de Bath et Wells, auteur de la comédie Gammer Gurton's Needle. Le médecin John Cotta (1575–1650) est aussi un des oncles de William.

Jeunesse

Il naît à Hadleigh dans le comté de Suffolk, et suit ses études à Westminster School, puis, à partir de 1583, à Trinity College de l'université de Cambridge[2]. Titulaire d'une bourse, il obtient son M.A., puis il intègre l'université d'Oxford le . La première mention de lui en littérature est faite par Edmund Spenser dans son Colin Clouts Come home againe[3]. Alabaster apparaît dans un défilé de douze poètes, où, auteur d'un poème épique, Eliseïs, sur la reine Élisabeth, il paraît doué de multiples talents, mais reste modeste et effacé.

Spenser, qui estime beaucoup ce poème d'Alabaster, prie Cynthia de tirer le poète de l'obscurité :

COLIN CLOUTS COME HOME AGAINE

|

And there is Alabaster, throughly taught (400) |

|

Et voici Alabaster, éduqué à la perfection |

|

Sa tragédie en latin, Roxana, est jouée vers 1592 dans le hall de Trinity College. Elle est inspirée de La Dalida de Luigi Groto (Venise, 1567), à un tel point que Henry Hallam considère qu'il s'agit d'un plagiat[5]. Hallam remarque en effet que l'histoire, les personnages, les incidents, presque chaque scène, beaucoup de réflexions, de descriptions et d'images sont tirés de La Dalida[6]. Pourtant une édition confidentielle en est faite en 1632, suivie la même année d'une seconde dans une forme plus conventionnelle, « a plagiarii unguibus vindicata, aucta et agnita ab autore, Gulielmo Alabastro » (revue, augmentée et protégée des griffes des plagiaires par l'auteur, William Alabaster)[6]. Il en existe plusieurs manuscrits, mais c'est un ouvrage froid et terne, écrit selon le modèle de Sénèque, alors que Thomas Fuller le couvre d'éloges[6].

Opinions religieuses

Il adopte la foi catholique romaine en se convertissant en Espagne lors d'une mission diplomatique, où, en sa qualité d'aumônier, il accompagne le comte d'Essex lors de l'expédition de Cadix. Ses croyances religieuses lui valent d'être plusieurs fois emprisonné, et il finit par abandonner le catholicisme. Il gagne la faveur de Jacques Ier, qui lui accorde une prébende à la cathédrale Saint-Paul de Londres, et le bénéfice de Therfield dans le Hertfordshire. Il meurt à Little Shelford dans le Cambridgeshire.

Carrière d'écrivain

La bibliothèque de l'Emmanuel College de Cambridge conserve le manuscrit de l'Elisaeis, une épopée en hexamètres latins, qu'il a écrit en l'honneur de la reine Élisabeth Ire. Ce poème est resté inachevé[3].

Dans un sonnet au vocabulaire obscur figurant dans le manuscrit Divine Meditations, by Mr Alabaster, il fait le compte rendu de sa conversion au catholicisme faite en en Espagne, lors de l'expédition de Cadix[7]. Il justifie cette conversion dans un pamphlet, Seven Motives, dont il ne reste aucun exemplaire, ce qui montre qu'ils ont été tous soigneusement éliminés[3]. La preuve de cette publication demeure toutefois dans les réponses qui lui ont été faites par deux tracts, A Booke of the Seven Planets, or Seven wandring motives of William Alablaster's wit, by John Racster (1598), et An Answer to William Alabaster, his Motives, par Roger Fenton (1599). Par ces tracts, on apprend qu'Alabaster a été emprisonné pour son changement de religion à la Tour de Londres entre 1598 et 1599.

On ne sait s'il s'en échappe ou s'il est libéré, mais on le retrouve à Anvers, où il publie en 1607 un étrange traité de théologie cabalistique, Apparatus in Revelationem Jesu Christi, dans lequel il donne une interprétation occulte des Livres sacrés. Sur l'ordre du pape, ce livre est placé dans l'Index librorum prohibitorum dès 1610. Dans la préface de son Ecce sponsus venit (« Voici venir l'époux ») (1633), un traité sur le second Avènement du Christ, Alabaster écrit qu'à la demande de quelques jésuites, il s'était rendu à Rome, où il fut emprisonné par l'Inquisition, mais qu'il parvint à s'échapper et à rejoindre l'Angleterre, où il put retrouver sa foi protestante.

Après avoir obtenu son doctorat en théologie et sa prébende à St Paul, il poursuit ses études ésotériques, publiant en 1621 Commentarius de Bestia Apocalyptica (1621) and Spiraculum tubarum (1633), une interprétation occulte du Pentateuque. Son dernier ouvrage publié est le Lexicon Pentaglotton, Hebraicum, Chaldaicum, Syriacum, Talmudico-Rabbinicon et Arabicum (1637). Ces écrits théologiques lui valent les louanges de Robert Herrick, qui l'appelle dans Hesperides « le triomphe du jour » et « la seule gloire sur un million ».

Il meurt en 1640 à Little Shelford, près de Cambridge, et est enterré le

Œuvres

- Roxana - (vers 1595), tragédie en latin

- Elisaeis – épopée en latin en honneur à la reine Élisabeth Ire

- Apparatus in Revelationem Jesu Christi (1607)

- De bestia Apocalypsis (1621)

- Ecce sponsus venit (1633)

- Spiraculum Tubarum (1633)

- Lexicon Pentaglotton, Hebraicum, Chaldaicum, Syriacum, Talmudico-Rabbinicon et Arabicum (1637)

Sources principales

Références

- New General Catalog of Old Books & Authors

- Inscription à Trinity College « Copie archivée » (version du 6 juin 2012 sur Internet Archive)

- Stephen, Dictionary National Biography, p. 211

- Edmund Spenser, Colin Clouts Come home againe, vers 400 à 403

- Hallam, Introduction Literature Europe, p. 268-69 tome 6

- Stephen, Dictionary National Biography, p. 212

- Collier, History English Dramatic Poetry, p. 341

Bibliographie

- (en) Henry Hallam, Hallam's Works : Introduction to the Literature of Europe, New York, A. C. Armstrong and Son, (OCLC 2953210)

- (en) Leslie Stephen, Dictionary of National Biography, vol. 1 (Abbadie – Anne), New York, Macmillan and co, , 480 p. (OCLC 2763972)

- (en) J. Payne Collier, The History of English Dramatic Poetry : Annals of the Stage to the restoration, vol. 2, Londres, George Bell & Sons, , 545 p. (OCLC 832684376)

- The Sonnets of William Alabaster (1959) édité par G. M. Story et Helen Gardner

- Thomas Fuller, Worthies of England (ii. 343)

- John Payne Collier, Bibl. and Crit. Account of the Rarest Books in the English Language (vol. i. 1865)

- Pierre Bayle, Dictionary, Historical and Critical (ed. London, 1734)

- Pour une analyse de Roxana, voir l'article sur les pièces universitaires en latin dans le Jahrbuch der Deutschen Shakespeare Gesellschaft (Weimar, 1898).

- Dismembered Rhetoric: English Recusant Writing, 1580-1603 et The physiology of penance in weeping texts of 1590s, Cahiers Élisabéthains 57 (2000), pp. 31 48, tous deux par Ceri Sullivan, qui examinent respectivement la prose et la poésie d'Alabaster.

- Aussi l'Athenaeum (), où Bertram Dobell décrit un manuscrit en sa possession contenant quarante-trois sonnets d'Alabaster.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) British Museum

- (en) National Portrait Gallery

- Ressource relative à la musique :

- (en) MusicBrainz

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Texte de Carmina d'Alabaster

- Texte de Conversion d'Alabaster, vers 1599

- Texte d'Intelligence Report d'Alabaster, 1599

- Texte de Roxana d'Alabaster, traduit par Dana F. Sutton.

- Texte de Six Responses d'Alabaster, 1598