Weyer

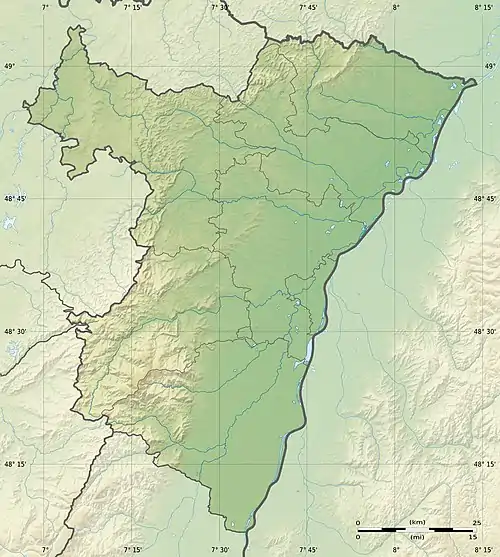

Weyer (Weier en alsacien) est une commune française située dans la circonscription administrative du Bas-Rhin et, depuis le , dans le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, en région Grand Est.

| Weyer | |

Mairie. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Collectivité territoriale | Collectivité européenne d'Alsace |

| Circonscription départementale | Bas-Rhin |

| Arrondissement | Saverne |

| Intercommunalité | Communauté de communes de l'Alsace Bossue |

| Maire Mandat |

Eddy Rohrbach 2020-2026 |

| Code postal | 67320 |

| Code commune | 67528 |

| Démographie | |

| Gentilé | Weyeroises, weyerois |

| Population municipale |

548 hab. (2020 |

| Densité | 47 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 51′ 18″ nord, 7° 09′ 33″ est |

| Altitude | Min. 257 m Max. 354 m |

| Superficie | 11,58 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Ingwiller |

| Législatives | Septième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://weyer.alsace.free.fr/ |

Depuis 1793, cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace, et plus précisément de l’Alsace dit bossue.

Weyer abrite la dernière église à tour ronde d’Alsace, mentionnée dès le XIVe siècle.

Homonynes

Weyer possède plusieurs communes homonymes. Il y a plusieurs Weyer allemandes, une Weyer autrichienne, une Weyer luxembourgeoise.

Géographie

La commune est située dans la région naturelle de l'Alsace bossue, à la frontière avec la Lorraine et le département de la Moselle, sur son flanc sud. Elle est baignée par l'Isch et par son affluent le Bruchgraben, qui alimente l'étang. La route départementale 40 qui traverse le village mène à Rauwiller au sud, à Drulingen au nord-est et à la route D 1061 de Phalsbourg à Sarrebruck. L'autoroute A4 est accessible par les sorties ![]() 43 à 9 km et

43 à 9 km et ![]() 44 à 16 km.

44 à 16 km.

L'ancienne gare de la commune, sur la ligne de Réding à Drulingen, n'est plus en activité.

Urbanisme

Typologie

Weyer est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [1] - [2] - [3]. La commune est en outre hors attraction des villes[4] - [5].

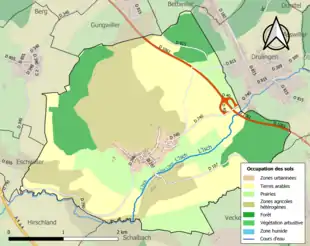

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (76,6 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (77,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (32,2 %), zones agricoles hétérogènes (27,5 %), forêts (19,8 %), prairies (16,9 %), zones urbanisées (3,5 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[7].

Histoire

Avant 1793, la commune appartenait au comté de Sarrewerden[8], devenant par la suite alsacienne.

Transport

Weyer se situe sur l'ancienne ligne de Lutzelbourg à Drulingen surnommée « Eselbahn » (le chemin de fer des ânes) qui assurait à la fois un trafic de marchandises (principalement des pierres de taille provenant des carrières de la région, du bois et des produits agricoles) et un trafic de voyageurs (en 1932, on compte neuf départs dans le sens Lutzelbourg - Drulingen).

La ligne desservait les gares et haltes de Lutzelbourg, Lutzelbourg-Village, Phalsbourg-Maisons-Rouges, Phalsbourg (embranchement), Vilsberg, Berling, Graufthal (nécessitant un rebroussement), Hangviller, Bust, Siewiller, Weyer-Drulingen-Est et Drulingen.

La section Phalsbourg - Drulingen ferme au service voyageurs en 1945 puis au service marchandises en 1951.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de Weyer se blasonnent ainsi : |

|---|

Politique et administration

Démographie

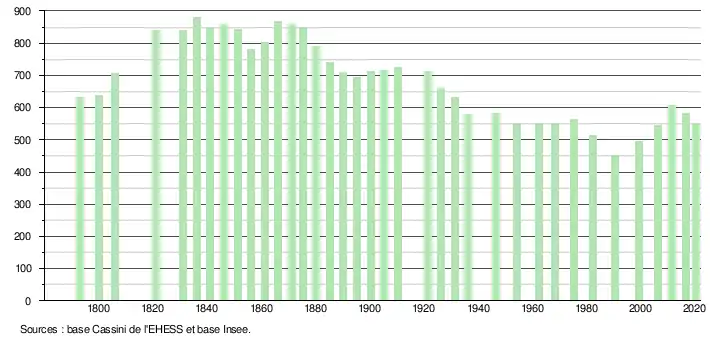

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[11]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[12].

En 2020, la commune comptait 548 habitants[Note 2], en diminution de 8,67 % par rapport à 2014 (Bas-Rhin : +3,17 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

En 2019, la commune comptait 575 habitants, soit une baisse de 4 %.

Lieux et monuments

Equipement

- École : 2 classes, petite et moyenne sections de maternelle (classe 1), grande section de maternelle et cours préparatoire de primaire (classe 2).

- Salle des fêtes "Espace de L'Isch".

Patrimoine

- Église protestante, construite, en 1769, par l’architecte Dodel sur des plans de l'architecte Friedrich Joachim Stengel : nef rectangulaire, chevet plat, sacristie adossée au chevet, pignon sur rue, campanile, porte remarquable. À l’intérieur : orgue Martin Wetzel (1848) dont Weibel remplace la façade réquisitionnée en 1917 ; transformé en 1948 (Ernest Muhleisen), et 1968 (Alfred Kern).

- L’église catholique de Weyer, avec le sanctuaire du Kirchberg, reste un symbole de l’Alsace bossue, notamment en raison de son clocher circulaire. Dans cette région de transition entre Alsace et Lorraine, les tours d’église étaient souvent rondes. Elle est mentionnée dès 1361 ; saints Simon et Jude, les patrons de l'église, sont mentionnés en 1698. Le culte est « simultané » (protestant et catholique) de 1697 à 1774. Elle revient aux catholiques avec la construction d'une nouvelle église protestante. La tour de l'église se rattache à un ensemble d'églises à tours rondes construites aux 12e et 13e siècles, et se trouve être la seule subsistant en Alsace. L'édifice servait de clocher, de tour de guet et de donjon. Le rez-de-chaussée de la tour, de 4 mètres de diamètre intérieur sur une épaisseur de mur de 1,50 m, ne possède pas d'ouvertures sur l'extérieur, mais communique avec la nef par une porte vraisemblablement percée lors des travaux de la nef. L'accès primitif se situe à la hauteur de la tribune d'orgue. À ce niveau, la tour est éclairée par trois meurtrières. Au dernier niveau, celui du beffroi, deux grandes baies en plein cintre datent probablement du 19e siècle. Le mur sud de la nef, en gros moellons et d'une épaisseur supérieure, daterait de l'édifice gothique ; on y distingue les vestiges d'une porte en tiers-point, ainsi que ceux d'une fenêtre à remplage gothique au niveau de la tribune. La nef d'origine, gothique, est reconstruite partiellement en 1846 (date sur le linteau de la porte) et il ne reste que des fragments de sculptures ; le mur nord de la nef ainsi que le chœur et la sacristie datent de 1846. Dans l'enclos se trouvent une grotte de Lourdes construite par le maçon Jacques Stock en 1911 et une croix monumentale datée de 1901. Les vitraux furent détruits lors des combats de la Libération, au cours des années 1944/1945 ; la maison Ott Frères replaça de nouvelles verrières de 1949 à 1952, avec, dans le chœur, les Saint-Simon et Saint-Jude Thadée, patrons du sanctuaire. Orgue par Jean-Nicolas Hesse (1857), réparé Roethinger (1953). Chemin de croix avec tableaux signés Alcan, Paris, dont les cadres ont été enlevés, marouflés sur le mur et entourés d'une simple baguette en bois.

- Ancien moulin de l'Isch, sur la limite administrative avec la commune d'Hirschland.

- Moulin de Weyer.

- Banc-reposoir napoléonien (19e siècle), sur le CD 40. Modèle de type 4 à double linteau et montants à chapiteau.

- Maison de sabotier pouvant dater du 18e siècle, 19 rue Principale.

- Maison aux dîmes, dite Magasin, datant vraisemblablement du 18e siècle, divisée en lots et transformée en fermes ; 1-6 rue des Magasins.

- Maison de forgeron construite pour Pierre et Christine Holzscherer (1847), 38 rue Principale.

- Maison de charron (1828), 28 rue Principale.

- Ancienne école protestante (1833) ; 4 rue des Écoles.

- Cimetière (1857).

Église protestante.

Église protestante. Église catholique.

Église catholique. Fontaine.

Fontaine. Banc-reposoir napoléonien à double linteau.

Banc-reposoir napoléonien à double linteau. Crucifix, route de Drulingen.

Crucifix, route de Drulingen. Monument aux morts.

Monument aux morts. Pierre du cimetière.

Pierre du cimetière.

Activités

- Pêche et pisciculture : l’association de Weyer organise à l’étang une dizaine de demi-journées de pêche à la truite par saison (nota : Weyer/Weiher signifie étang en lange germanique).

Personnalités liées à la commune

- Jean Pierre (Johann Peter) Toussaint (1715-1777), facteur d’orgues, né à Weyer, travailla à Westhoffen à partir de 1739, avec son fils Jean Nicolas. Les Toussaint ont laissé les orgues de Plobsheim et surtout le célèbre instrument de Lautenbach, qu'ils construisirent ensemble.

- Auguste Vonderheyden (1849-1927), auteur, Chevallier de la Légion d’honneur, né à Weyer. Ancien combattant de la guerre de 1870 côté français, il se retrouve en 1914 dans la position du vétéran qui commente le conflit. Son fils aîné, Henri, jeune lieutenant saint-Cyrien de 29 ans, meurt en 1914 au premier mois de guerre. Malgré le drame, son père va enregistrer les opérations militaires qu’il publiera, à la fois en observateur informé et aussi en père profondément meurtri par la perte de son fils.

Bibliographie

- Oscar Nonnenmacher, Weyer et son histoire, 1984.

Voir aussi

Article connexe

Liens externes

Weyer et son histoire (1984)

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Jean-Paul de Gassowski, « Blasonnement des communes du Bas-Rhin », sur http://www.labanquedublason2.com (consulté le ).

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.