Villadin

Villadin est une commune française, située dans le département de l'Aube en région Grand Est. Villadin est un village ou la poterie a une réputation très ancienne. Ses habitants sont surnommés les Cruchons[1]

| Villadin | |

.JPG.webp) La mairie. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Aube |

| Arrondissement | Nogent-sur-Seine |

| Intercommunalité | Communauté de communes de l'Orvin et de l'Ardusson |

| Maire Mandat |

Claude Tenneguin 2020-2026 |

| Code postal | 10290 |

| Code commune | 10410 |

| Démographie | |

| Gentilé | Cruchons |

| Population municipale |

105 hab. (2020 |

| Densité | 8,5 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 19′ 06″ nord, 3° 40′ 53″ est |

| Superficie | 12,35 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Troyes (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Saint-Lyé |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

Géographie

.jpg.webp)

Le village est bâti sur le flanc d’une colline boisée culminant à 272 m et qui marque la limite entre la plaine champenoise et le pays d’Othe. On y trouve des paysages variés, culture céréalière, coteaux autrefois couverts de vignes, vallons, bois de pins et forêt de feuillus, qui ne manquent pas de pittoresque.

Communes limitrophes

Urbanisme

Typologie

Villadin est une commune rurale[Note 1] - [2]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[3] - [4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Troyes, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 209 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[5] - [6].

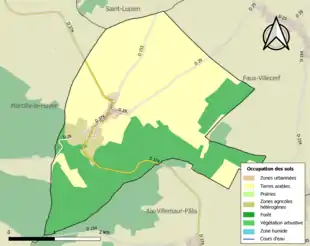

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (59,7 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (59,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (56,5 %), forêts (38,2 %), zones agricoles hétérogènes (3,2 %), zones urbanisées (2,1 %)[7].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[8].

Histoire

- Les origines

La première mention écrite connue du village ne date que du XIIIe siècle mais le site était déjà habité à l’époque néolithique comme en témoignent les nombreux vestiges découverts sur le finage ou les environs immédiats : haches de pierre plus ou moins polies, couteaux et pointes de flèches en silex, un polissoir à quinze rainures, un dolmen renfermant un cadavre détruit en 1854.

De l’époque celtique, il reste un important dépôt de scories témoignant d’une intense activité métallurgique exploitant le minerai de fer local aux lieudits la Ferrière et Mâchefer. De la fin de l’époque gallo-romaine date une importante nécropole mise au jour en 1842 sur le chantier de l’actuelle D 374 : trente tombes contenant des vases funéraires et autres céramiques ainsi que des clous et crochets rouillés.

- Le Moyen Âge

Le premier nom du village est Viler Adam mentionné en 1264 dans une charte de l’abbaye de Sellières. Le nom évoque un petit domaine agricole fondé par un certain Adam, probablement à l’époque mérovingienne.

On ne sait pas si Villadin a d'abord eu des seigneurs laïques mais en 1342 le fief est tenu par le prieuré Notre-Dame de Pont-sur-Seine, filiale de l’abbaye de Cormery en Touraine, qui le conservera jusqu’à la Révolution. La maison seigneuriale se situait face à l’église où se dresse aujourd’hui une imposante demeure construite au XVIIIe siècle que tout le monde appelle le Château. En 1308, le curé de Villadin est le principal témoin à charge dans le procès de Guichard, évêque de Troyes accusé d’avoir fait mourir par ensorcellement la reine Jeanne de Navarre et tenté d’empoisonner le prince héritier Louis le Hutin.

Au Moyen Âge existait à l’est du village le hameau de Verrois ou Verrault détruit pendant la guerre de Cent-ans.

- Le pays des Cruches

Villadin est connu dans la région comme étant le pays des Cruches et ses habitants portent allègrement le sobriquet de Cruchons. La présence sur place de gisements d’argiles de diverses qualités a permis le développement d’un important artisanat de poterie qui a perduré jusqu’en 1885. Le premier potier connu est Jacquin qui en 1399-1400 livrait à l’évêque de Troyes dans son château d’Aix-en-Othe des pots vernissés et des tuyaux en terre cuite pour alimenter sa fontaine.

Au milieu du XVIe siècle, il y avait neuf potiers à Villadin et en 1788, on en recensait vingt. En 1992, un four daté du règne d’Henri IV a été découvert au centre du village. La poterie de Villadin était essentiellement une poterie de bouche de faible valeur : pots, cruches, gourdes, égouttoirs à fromages, casseroles à queue droite etc. Elle a fait la renommée de la localité mais il n’en reste pratiquement rien. Par contre, on trouve ici et là, y compris au musée de Troyes, des épis de toiture locaux du XVIIIe siècle en faïence qui représentent pour la plupart des soldats de Louis XV coiffés du tricorne.

- Les tuileries

L’argile locale et d’importantes ressources en bois ont permis également le développement d’une importante activité de tuilerie-briqueterie sur la colline qui domine la commune. Vers 1850, cinq tuileries employant une trentaine de personnes produisaient annuellement deux millions de marchandises de toutes sortes, tuiles, briques, corbeaux, carreaux, qui se vendaient dans un rayon de 30 km. Si on ajoute les 54 bonnetiers-paysans travaillant à façon pour des négociants de Troyes, on comprend que Villadin ait pu compter jusqu’à 523 habitants en 1866 contre 142 actuellement.

- Le chemin de fer en projet

Un projet de chemin de fer par la Compagnie des chemins de fer électriques de Champagne eut lieu à Villadin (Il s'agissait de relier Romilly-sur-Seine à Auxon en passant par le Pays d'Othe -Villadin-Villemaur-Saint-Mards)[9]

Aujourd’hui la principale ressource de la commune est sa forêt. Le seul commerce de la localité est la boutique Nature et Paysans qui vend des produits bio, y compris du pain cuit dans un four à bois du XIXe siècle.

Politique et administration

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[12]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[13].

En 2020, la commune comptait 105 habitants[Note 3], en diminution de 11,02 % par rapport à 2014 (Aube : +1,08 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 17,7 %, soit en dessous de la moyenne départementale (35,2 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 47,7 % la même année, alors qu'il est de 27,7 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 59 hommes pour 51 femmes, soit un taux de 53,64 % d'hommes, largement supérieur au taux départemental (48,59 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L’église

L’église paroissiale de la Translation-de-Saint-Martin-et-de-Saint-Maur a été plusieurs fois remaniée. L’abside et le chœur, voûtés en ogives, datent du XVIe siècle. Dans le chœur, un vitrail du XVIe siècle représente l’Arbre de Jessé et un groupe sculpté en pierre polychrome montre saint Martin partageant son manteau. Ces deux œuvres sont classées.

La nef du XIIe siècle est couverte d’une voûte en berceau sous une charpente de chêne construite en 1802. Les fonts baptismaux et le maître-autel, œuvres du sculpteur baralbin Gabriel Chevaldin, sont du XIXe siècle. Le chemin de croix en panneaux peints date de 1863. Quant à la tour-clocher, elle a été érigée au XVIIIe siècle avec le concours du célèbre architecte Nicolas Ledoux en remplacement d’un clocher-flèche situé au-dessus de la nef qui menaçait ruine.

La chapelle de la Vierge, construite au XVIIIe siècle « au droit de la nef », a été réaménagée en 1860 en l’honneur de Notre-Dame de la Salette, notamment par la pose d’un nouveau retable de pierre, lui aussi dû à Chevaldin, reléguant la Piéta classée du XVIe siècle sur les marches de l’autel. Le vitrail de la Salette réalisé grâce à une souscription par André Vinum, maître verrier à Troyes, a été posé en 1993.

- Le tertre de la Salette

La Salette est une petite commune de l’Isère où la Vierge Marie serait apparue en pleurs à deux enfants le . L’endroit devient vite un lieu de pèlerinage où se rend en 1859 l’abbé Renault, curé de Villadin, atteint d’une infirmité rebelle à tous les traitements. Il en revient guéri et fait le vœu d’instaurer dans sa paroisse le culte de Notre-Dame de la Salette. Il crée une confrérie dont le but « est de fléchir par l’entremise de la Sainte Vierge la colère du Seigneur irrité par la violation des commandements et des lois de son Église, de prier pour la conversion des pécheurs, de travailler à sa propre sanctification. » Il transforme la chapelle de la Vierge de l’église paroissiale et institue chaque année un exercice spirituel le dimanche qui suit le . Ce « pèlerinage » ne prendra jamais une grande importance et restera strictement local.

Dans les années 1970, l’abbé Lebois, curé de Saint-Lupien desservant Villadin, entreprend de ressusciter le pèlerinage de Villadin tombé quelque peu en léthargie. Le diocèse acquiert un terrain où il fait dresser trois statues : la Conversation inaugurée le en présence de plus de 1000 personnes, la Vierge en pleurs en 1974, la Vierge de l'assomption" en 1976. La première est un tirage en pierre reconstituée d'un modèle créé vers 1898 par le Lyonnais Pierre Vermare, les deux dernières sont l’œuvre d’André Simon, de Mesnil-Saint-Loup.

Chaque année, les pèlerins se rendent en procession de l’église au tertre portant une petite statue en bois de N.-D. de la Salette, œuvre du même sculpteur.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | Taillé : au 1er de gueules au cruchon d'or, au 2e d'or au rameau de chêne de sinople posé en barre. |

|---|---|---|

| Détails | Le cruchon évoque la tradition du travail de l'argile au village et le rameau de chêne représente la forêt. Adopté par la municipalité en 2006. |

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site non officiel

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- La Vie en Champagne / Au pays des cruches, par Gérard Saint-Paul

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Au pays des cruches - La ligne

- Site officiel de la préfecture de l'Aube

- https://reader.cafeyn.co/fr/1927222/21598181

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Villadin (10410) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de l'Aube (10) », (consulté le ).

.JPG.webp)

.JPG.webp)

.JPG.webp)