Viking (fusée-sonde)

Viking est une famille de fusées-sondes américaines développée sous la direction du laboratoire de recherche de la Marine de guerre américaine (NRL). Sa réalisation, décidée en 1946, a pour objectif d'acquérir une expertise nationale dans le domaine des fusées sur la base des missiles V-2 allemands capturés durant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit également de disposer d'un engin permettant de lancer des expériences scientifiques dans la haute atmosphère après l'épuisement du stock des V-2. Douze fusées Viking sont lancées entre 1949 et 1955. La fusée Viking est utilisée par la suite comme premier étage du lanceur léger Vanguard mis au point dans le but de placer en orbite le premier satellite artificiel américain.

| Viking fusée-sonde | |

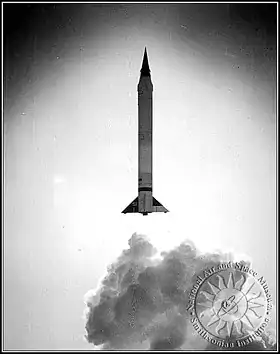

Décollage d'une fusée-sonde Viking | |

| Données générales | |

|---|---|

| Pays d’origine | Etats-Unis |

| Constructeur | Glenn L. Martin Company |

| Premier vol | 3 mai 1949 |

| Dernier vol | 4 février 1955 |

| Statut | retirée du service |

| Lancements (échecs) | 12 1 échecs 4 échecs partiels |

| Longueur | 15 m |

| Diamètre | 81 cm |

| Masse totale | 4,5 tonnes |

| Ergols | éthanol et oxygène liquide |

| Nombre étage(s) | 1 |

| Poussée au décollage | 92,5 kN |

| Durée propulsion | 27 s. |

| Site(s) de lancement | White Sands |

| Version décrite | version longue |

| Autres versions | version courte |

| Performances | |

| Masse charge utile | 250 kg |

| Altitude maximale | 200 km |

| Motorisation | |

| 1er étage | Reaction Motors XLR10-RM-2 |

| Missions | |

| Fusée-sonde expérimentale | |

Contexte

La réalisation de petites fusées débute aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale. Robert Goddard développe des moteurs-fusées à ergols liquides. Après 1945, l'activité des scientifiques dans le domaine se développe grâce à l'arrivée des technologies mises au point par les Allemands pour les missiles V-2. Dans le contexte de l'après guerre et de la guerre froide, les développements américains se font avec l'appui des militaires. L'Armée de Terre finance ainsi les projets du Jet Propulsion Laboratory sur les moteurs à ergols liquides. Le premier résultat de ces travaux est la fusée WAC Corporal dont le premier vol a lieu en 1945. Cette première fusée-sonde, qui sera utilisée à des fins scientifiques, est une étape dans le développement du missile sol-sol Corporal. Elle comprend un moteur à ergols liquides ayant une poussée de 680 kg accéléré par un moteur à propergol solide militaire américain Tiny Tim. La WAC Corporal est utilisée comme second étage de la fusée Bumper dont le premier étage est un missile V-2. Une fusée Bumper atteint l'altitude record de 400 kilomètres le . Cet engin est la première démonstration d'une fusée à plusieurs étages. La WAC Corporal débouche sur le développement de la fusée-sonde Aerobee, dotée d'une capacité accrue toute en répondant à des besoins purement civils. L'Aerobee est développée par la société Aerojet Engineering Corporation pour le compte du laboratoire universitaire Applied Physics Laboratory. Cette fusée comprend un premier étage à propergol solide d'une poussée de 8,2 tonnes et un second étage à ergols liquides de 1,8 tonnes de poussée. Le premier vol a lieu le . Une version plus puissante, l'Aerobee-Hi, est lancée pour la première fois en 1956[1].

Développement

Les ingénieurs du laboratoire de recherche de la Marine de guerre américaine (NRL), placé sous la direction de Milton Rosen, étaient de grands utilisateurs des missiles V-2 récupérés en Allemagne. A l'époque la Marine est le principal fournisseur des fusées-sondes américaines utilisées pour lancer des charges scientifiques à haute altitude. Les ingénieurs effectuaient grâce à ces engins des mesures atmosphériques à des altitudes jamais atteintes jusque-là. Ils décident en 1946 de développer un successeur au missile V-2 dont le stock non renouvelable commençait à s'épuiser. L'Aerobee, avec sa capacité d'emport de 45 kg, ne permettait de répondre à l'ensemble de la demande. Ils définissent un cahier des charges portant sur la réalisation d'une fusée-sonde guidée mono-étage capable de hisser une charge utile de 227 kg (500 livres) jusqu'à une altitude de 152 km (500 000 pieds). La construction de la fusée-sonde, baptisée Viking par Rosen, est confiée à la société Glenn Martin. tandis que la société Reaction Motors est retenue pour la propulsion. Ces deux sociétés sont choisies notamment parce que leurs établissements sont proches du laboratoire NRL installé près de Washington. Par rapport au missile V-2, la masse du Viking est divisée par trois et la fusée-sonde incorpore plusieurs avancées majeures : système de contrôle et d'orientation, recours à un montage sur cardan du moteur-fusée pour le contrôle d'attitude, réservoirs intégraux (la paroi du réservoir est également celle de la fusée), recours à l'aluminium pour la structure de la fusée[2].

Le contrat original prévoit la fabrication de 10 fusées. Finalement 14 sont construites dont deux sont utilisées pour le développement du lanceur Vanguard. Le premier exemplaire Viking 1 est lancé le depuis la base de White Sands et la dernière le depuis le mêle site.

Caractéristiques techniques

La fusée Viking est inspirée du missile V-2 mais avec une masse et une poussée deux fois moins importantes. Comme celle-ci son moteur brûle un mélange d'éthanol et d'oxygène liquide mais dans des proportions différentes. La propulsion est assurée par un moteur-fusée XLR10-RM-2 utilisant une turbopompe et développé par la société Reaction Motors. Le moteur exerce une poussée de 92,5 kilokilonewtons au sol (110,5 kN dans le vide) durant 103 secondes et son impulsion spécifique est de 179,6 secondes au niveau de la mer et de 214,5 secondes dans l'espace. Deux versions de la fusée sont développées successivement. La première version, dite longue, a une diamètre de 81 cm (avec l'empennage 2,8 m) pour une hauteur de 15 m et une masse de 4,5 tonnes. La seconde version, dite courte, a une hauteur réduite de 13 m pour un diamètre de 1,14 mètre (avec l'empennage 4,06 m) et sa masse est d'environ 7 tonnes. Cette dernière version peut lancer 450 kg à une altitude de 254 kilomètres. Sa forme trapue la rapproche d'un missile et on envisagera, sans y donner suite, d'en faire un missile embarqué sur sous-marin[3] - [4].

La caractéristique la plus innovante de Viking est le recours à un montage sur cardan du moteur-fusée pour l'orienter selon deux axes. Il remplace le système des déflecteurs de jet utilisé jusque là sur toutes les fusées. Son fonctionnement repose sur un système de contrôle qui envoie un signal aux servomoteurs qui inclinent la structure du moteur. Un potentiomètre mesure le déplacement et renvoie un signal au système de contrôle. La mise au point de ce processus ne doit pas entrainer une surcompensation du mouvement de la fusée est délicate et a recours à une théorie de la contre-réaction qui doit beaucoup à un sujet thèse de doctorat passé au MIT par un des consultants du constructeur. La mise au point du système a été particulièrement difficile et son fonctionnement ne sera exempt de problèmes qu'à partir du dixième tir. Le contrôle en roulis utilise des gouvernes placées aux extrémités des empennages relativement larges héritées du missile V-2 complétées par l'action de deux petites tuyères éjectant du peroxyde d'hydrogène produit par la turbopompe[3].

Historique des lancements

Douze exemplaires de la fusée-sonde Viking sont lancés entre 1949 et 1955 dont onze depuis la base de White Sands (Nouveau-Mexique) et un depuis le pont du transport d'hydravions reconverti USS Norton Sound. Enfin quatorze exemplaires, dans une version modifiée, sont utilisés comme premier étage du lanceur Vanguard entre 1956 et 1959[5].

| N° | Version | Date lancement | Site | Charge utile | Altitude | Résultat |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Version longue | White Sands | 80 km | Échec partiel : arrêt prématuré de la propulsion | ||

| 2 | Version longue | White Sands | 51 km | Échec partiel : arrêt prématuré de la propulsion | ||

| 3 | Version longue | White Sands | 80 km | Échec partiel : instabilité en vol | ||

| 4 | Version longue | USS Norton Sound | 80 km | |||

| 5 | Version longue | White Sands | 174 km | |||

| 6 | Version longue | White Sands | 40 km | Échec partiel problème au niveau du plan de stabilisation | ||

| 7 | Version longue | 7 aout 1951 | White Sands | 219 km | Bat le record d'altitude détenu par le missile V'2 | |

| 8 | Version courte | White Sands | 4 km | Échec Premier exemplaire de la version courte | ||

| 9 | Version courte | White Sands | 219 km | Premier vol réussi de la version courte | ||

| 10 | Version courte | White Sands | 219 km | |||

| 11 | Version courte | 124 | White Sands | Test de rentrée atmosphérique Photographie à très haute altitude | 254 km | Bat le record d'altitude d'une fusée monoétage (hors Union soviétique) |

| 12 | Version courte | White Sands | Test de rentrée atmosphérique Photographie à très haute altitude Recherche sur latosphère | 230 km |

Notes et références

- Jenkins et Launius 2002, p. 187-189.

- Jenkins et Launius 2002, p. 189.

- Hunley 2008, p. 10-17.

- Corliss 1971, p. 21-23.

- (en) Gunter Krebs, « Viking / Vanguard family », sur Gunter's space page (consulté le )

Bibliographie

- (en) W. R. Corliss, NASA sounding rockets, 1958 - 1968 : A historical summary, NASA, , 168 p. (lire en ligne)

- (en) J.D. Hunley, US Space-launch vehicle technology : Viking to space shuttle, University press of Florida, , 453 p. (ISBN 978-0-8130-3178-1)

- (en) Dennis R. Jenkins et Roger D. Launius, To reach the high frontier : a history of U.S. launch vehicles, The university press of Kentucky, (ISBN 978-0-8131-2245-8)