Vieu

Vieu (parfois nommée non officiellement Vieu-en-Valromey) est une ancienne commune française située dans le département de l'Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le , elle devient commune déléguée de Valromey-sur-Séran.

| Vieu | |||||

La mairie de Vieu. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||

| Département | Ain | ||||

| Arrondissement | Belley | ||||

| Statut | Commune déléguée | ||||

| Maire délégué Mandat |

André Bolon 2020-2026 |

||||

| Code postal | 01260 | ||||

| Code commune | 01442 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Vicusien, Vicusienne[1] | ||||

| Population | 386 hab. (2018 |

||||

| Densité | 59 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 53′ 52″ nord, 5° 40′ 58″ est | ||||

| Altitude | Min. 280 m Max. 540 m |

||||

| Superficie | 6,54 km2 | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Plateau d'Hauteville | ||||

| Historique | |||||

| Fusion | |||||

| Commune(s) d'intégration | Valromey-sur-Séran | ||||

| Localisation | |||||

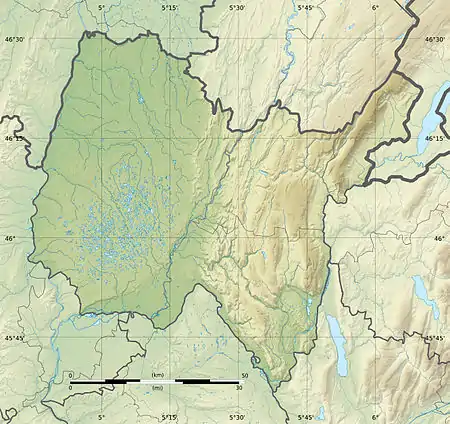

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Ain

Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes

| |||||

Les habitants de Vieu sont les Vicusiens et les Vicusiennes[1]. Les hameaux de Vieu sont : Chassin, Chongnes, Don, Linod, Pont et Vaux-Morets.

Héraldique

La commune de Vieu-en-Valromey ne possède pas de blason. D'après un spécialiste en héraldique pour le Bugey, ceci est dû au fait que Vieu fut de tous temps le lieu de villégiature de nobles du Bugey. Ceux-ci ayant leurs propres blasons, la commune n'a pas eu l'initiative de créer son blason. Ce même spécialiste a, au début des années 1990, présenté au maire de Vieu un blason représentant Vieu. Cette demande est restée sans réponse.

Géographie

Situation

Village situé entre Artemare et Champagne-en-Valromey, dans la vallée du Valromey. Il est inclus dans la zone de production AOC des vins du Bugey.

Vieu est traversé par les rivières du Seran, Arvières et Groin.

Communes limitrophes

Transports ferroviaires

Une ligne de chemin de fer secondaire a desservi Vieu du au , celle des tramways de l'Ain.

Longue de 23 km, la ligne partait de Virieu-le-Grand, desservait Artemare-PLM, Artemare-ville, Don (hameau de Vieu) au neuvième kilomètre et Vieu au douzième kilomètre. Ensuite, elle continuait vers Champagne - Luthézieu, Fitigneu, Sutrieu, Lompnieu et Ruffieu.

À noter un accident mortel le .

Histoire

Antiquité

L'occupation de Vieu est fort ancienne comme peut en témoigner la découverte à Chassin d'une hache en pierre polie, postérieure de quelque mille ans, à l'emploi exclusif du silex et de l'os.

Vieu aurait porté le nom de Venetonimagus ou Venetonimago (village du grand Vénéton) à l'époque gauloise. Il est fort probable que les Séquanes (peuple Gaulois) avaient fondé ici une ville ou bourgade. Le village devient Venetonimagus, à l'époque romaine et devient la capitale du Valromey. Ses habitants sont appelés vicani Venetonimagenses.

L'église actuelle occupe une partie de l'emplacement d'un temple dédié, croit-on, au Soleil (un Mithraeum). La façade du temple mesurait 17 mètres. Un peu au nord du temple s'élevait une statue colossale en marbre de Paros. Quelques débris de cette statue ont pu être récupérés.

Des vestiges de bains publics alimentés ont pu être découverts.

De nombreux vestiges romains ont été découverts aux alentours comme un piédestal qui portait l'inscription : « A. G. Rufus Eulactus, grand-prêtre du dieu invaincu Mithra, par C. R Virilis, son fils »[2], Ruffus étant certainement à l'origine du village de Ruffieu. Ce grand-prêtre de Mithra, qui était médecin, fut inhumé à Vieu par les soins de Coesiccia Januaria, sa veuve.

Le Mithraeum, ou sanctuaire des adeptes du culte de Mithra, était situé à peu de distance et au levant du temple. Près de l'entrée du Mithraeum existait un boyau ou réduit souterrain voûté, en tuf.

La source de l'Adoue à Chongnes fut certainement l'objet d'un culte à l'époque gallo-romaine, ainsi qu'en témoignent les traces d'incrustations que l'on remarque encore dans le rocher d'où elle s'échappe. La chapelle de l'Adoue érigée en 1670 (longtemps utilisée en tant que grange), est bâtie sur les ruines d'une villa gallo-romaine.

Le mot vicus (en français : « village ») apparaît sur trois inscriptions découvertes à Vieu-en-Valromey, mais également à Champagne-en-Valromey.

Des tronçons de voies romaines secondaires existent encore sur divers points entre Vieu et Ossy.

Le village est détruit par le feu au IVe siècle.

Moyen Âge

Vieu est mentionné à nouveau à partir du XIIe siècle, à l'occasion de la donation d'une terre qui y était située, donation faite par Guillaume de Roieu à l'abbaye de Saint-Sulpice.

Le 6 décembre 1142, une bulle du pape Innocent II mentionne Vieu-en-Valromey à côté de l'obédience de Belley.

Balme-en-Valromey (De Balma Veromensi ou la Balma en Verromeys) commune de Vieu à Linod dont le plus ancien seigneur connu de ce fief est Humbert de la Balme, père de Pierre de la Balme, chevalier, vivant vers 1150.

Pierre de la Balme en Valromey natif de Linod accompagnera le comte Amédée III de Savoie à la croisade[3].

Cette terre resta aux mains de la famille de la Balme-en-Valromey jusqu'au 13 novembre 1461 où elle fut cédée à Georges de Montfalcon, seigneur des Terreaux et de Prangin, un parent de la famille.

Des de Montfalcon, elle passa à François de Grenaud, écuyer, seigneur de Montillet et de Nercia, qui la remit, en 1650, à Jean-Claude de Clermont, chevalier, baron de Montfalcon.

Le château fort de la Balme-en-Valromey fut complètement ruiné sur ordres de Biron, en 1600.

En 1688, les seigneurs de Clermont en firent réédifier une partie, pour y établir un fermier. À la Révolution, son emplacement n'est plus marqué que par un cellier, dans le hameau de Linod.

Au Moyen Âge, Vieu dépend en toute justice de Songieu et de son château Châteauneuf au-dessus du hameau de Bassieu.

Depuis des temps immémoriaux, le marché du Valromey était située à Vieu. En 1375, après une courte délocalisation à Luthézieu, celui-ci revient à Vieu-en-Valromey sur ordre de Catherine de Savoie, veuve de Guillaume de Luyrieux, et de Pierre Gerbais, seigneur de Châteauneuf à Songieu.

Renaissance

Le Bugey et le Valromey, et donc Vieu-en-Valromey, sont rattachés définitivement à la France, par le traité de Lyon du , après la fin du conflit entre Henri IV roi de France et Charles-Emmanuel Ier de Savoie, duc de Savoie.

Le , Honoré d'Urfé venu du Forez héritier du Valromey prêta allégeance à Henri IV. Il s'installa à Virieu-le-Grand. À partir de cette date et jusqu'en 1792, Vieu et le Valromey dépendaient en toute de justice de Virieu-le-Grand (pas clair).

En 1654 et 1655, les habitants de Vieu ont dû supporter financièrement les soldats du commandant de l'Isle-Chaviller en guerre contre l'Espagne. Ils s'en plaignirent le au cours d'une enquête sur les villages français commanditée à Jean-Baptiste Colbert par Louis XIV. Cette enquête est connue dans le Bugey, comme «enquête de l'intendant Bouchu ».

En 1700, un cultivateur du Bourg de Vieu découvrit une villa romaine intacte dans son jardin. Il a tout détruit avec difficulté.

Le , un feu se déclara à proximité de l'église et se propagea au hameau de Chongnes, distant de quelques centaines de mètres de là.

Seconde Guerre mondiale

Georges Bernard, Joseph Bernini et Roger Persch[4], tous trois résistants et originaires de Vieu ont participé au sabotage du pont SNCF de Marlieu sur la commune de Talissieu. Arrêtés le lendemain à Talissieu, ils ont été fusillés avec seize autres compagnons le à Challes-les-Eaux.

Linod, hameau de Vieu, est le théâtre d’un accrochage entre la Résistance et l’occupant en . Au cours du combat, Lucien Gay[5], d'un maquis de Ruffieu dépendant de l'Armée secrète, fut blessé et transporté à l'hôpital de Nantua où il fut pris par les Allemands et fusillé à la Croix-Chalon (hameau de Béard-Géovreissiat).

Époque contemporaine

Le , Vieu intègre la commune nouvelle de Valromey-sur-Séran qui est créée par un arrêté préfectoral du [6]. Cette dernière regroupe Belmont-Luthézieu, Lompnieu, Sutrieu et Vieu. Initialement, le projet incluait Champagne-en-Valromey qui devait en être le chef-lieu mais le , une majorité de conseillers votent contre la création de la commune nouvelle[7]. Les autres communes décident toutefois de continuer l'aventure à quatre et par sa population, Belmont-Luthézieu devient le chef-lieu de la commune nouvelle.

Politique et administration

Administration municipale

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[9]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[10].

En 2018, la commune comptait 386 habitants[Note 1], en augmentation de 2,12 % par rapport à 2012 (Ain : +5,07 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Cinq entreprises sont implantées sur la commune de Vieu.

Culture et patrimoine

Vie associative

- la Dondelette : vente de pain et galettes cuits au four banal, s'occupe du fleurissement de Don.

- Anciens combattants.

- Société de chasse.

- Sites et Monuments du Valromey.

Personnalités liées à la commune

- Jean Anthelme Brillat-Savarin, maire de Belley et auteur de la Physiologie du goût, fit de nombreux séjours à Vieu, où il possédait une gentilhommière.

- Auguste Morisot[13], professeur à l'École des beaux-arts de Lyon[14] a réalisé en 1903 une peinture intitulée Le Matin au plateau de Chassan-en-Valromey (par erreur Chassan au lieu de Chassin hameau de Vieu).

- Adolphe Appian (1818-1898) - Peintre de l'École lyonnaise a peint beaucoup de sites du Valromey. Quelques-uns de ses tableaux sont exposés au musée du monastère de Brou.

- Décès du docteur Théodore Perrin le 9 Novembre 1880, membre de l'Académie. (Né à Lyon Nord, le 2 octobre 1795)., Ca-s-est-passe-un-9-novembre-le-Rhone-et-la-Loire-separes[15]

- L'artiste peintre et intellectuelle Marguerite Souley-Darqué y est décédée en 1921.

Vieu dans la littérature

Vieu a inspiré plusieurs auteurs dont :

- L'Annonce faite à Marie (1912) de Paul Claudel. Une plaque commémore d'ailleurs cette référence. Elle se trouve près de la chapelle de l’Adoue ;

- Récits de la plaine et de la montagne de René Bazin, relate en particulier, la vie de l’abbé Agniel, curé de Vieu de 1830 à 1884 ;

- L'action du roman Le Mariage de mademoiselle Gimel de René Bazin, se situe à Linod, hameau de Vieu ;

- Le roman fantastique Le Péril bleu de Maurice Renard se déroule dans le Bugey.

L'aqueduc romain

L'aqueduc fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840[16].

Aqueduc souterrain, il débute vers l'église de Champagne-en-Valromey, longe la route du chef-lieu et bifurque à la hauteur de l'église de Vieu pour déboucher à la fontaine de l’Adoue vers la chapelle du même nom. La fontaine de l’Adoue, destination finale de l'aqueduc, n’est jamais tarie même par les étés les plus chauds[17]. Certains anciens du village prétendent que l'eau de l'Adoue provient du lac de Nantua situé à 45 km au nord. Ces croyances font suite à des essais de coloriage d'eau dans les années 1970. Ceci n'a pas été confirmé.

L'aqueduc, exploré et partiellement restauré en 1869, mesure, depuis la fontaine du village jusqu'au point où la branche principale est interrompue, 396 m. Sa largeur moyenne est de 60 cm et sa hauteur varie de 1,80 m à 5 m.

La branche secondaire, qui n'a pu être conservée que sur une longueur d'environ 30 m, est voûtée en maçonnerie. Sa hauteur n'est que de 1,17 m et sa largeur de 56 cm.

Le château de Mâchuraz

Le château fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le [18]. Il est situé à l’est du territoire de la commune. Sa tour ronde domine l'entrée du village d’Artemare quand on arrive par l'ouest. Son vignoble cultivé par l'abbaye de Saint-Sulpice fournissait un des vins les plus appréciés du Bugey[19].

Dans la première moitié du XIIe siècle, ce nom ne s'appliquait encore qu'à un territoire sans construction aucune et couvert en grande partie de broussailles.

Vers 1160, Gui de Graiseu et Aymon, son fils, du consentement de Léotaud de Chavornay, donnèrent aux religieux de Saint-Sulpice tout ce qu'ils y possédaient.

De bonne heure les moines de Saint-Sulpice reconnurent l'excellence de ce terroir. La plantation en vignes remonte à 1313.

Vers 1270, une grange fut édifiée pour abriter les ouvriers fixés dès lors en permanence sur les lieux ; au XIVe siècle, une tour lui fut adjointe ; au XVe, la grange et cette tour furent remplacées par une maison-forte qui, elle-même, fit place, au XVIe siècle, à un château modifié au XIXe siècle.

Le château de Montègre

Montègre (hameau de Linod) était un fief avec château possédé d'abord par les seigneurs de la Balme-en-Valromey.

Il devint le partage d'un des puînés de cette maison, Claude de la Balme, fils de Pierre de la Balme, seigneur de la Mollière (La Biolle), lequel en fit hommage au duc de Savoie en 1477. Aynarde de la Balme, dernière de cette branche, épousa, vers 1570, Jean Antoine de Mornieu, qui devint seigneur de Montaigre.

Victoire de Mornieu, leur fille, dame de Montègre, porta cette terre en dot à Louis de Mareste, dont la famille en jouissait au commencement du XVIIIe siècle.

Le prébendier de la chapelle de Notre-Dame de Populo ou du Pont de Saint-Germain, était à la nomination du seigneur de Montègre.

Le château de la Balme-en-Valromey

Le château ruiné vers 1600, lors de la guerre Franco-Savoyarde, fut transformé en cellier au XVIIIe siècle. Aujourd'hui c'est une maison d'habitation dont seules les fenêtres en meneaux traduisent son origine.

Monuments religieux

- Église de Vieu

Version officielle : L'église est construite sur les vestiges d'un temple romain, les pierres du mur du cimetière en témoignent. C'est l'une des plus anciennes églises du Valromey ; en effet, elle date des XIe et XIIe siècles. Le chœur de l'église date de 1501. Le porche roman date de 1150. Observation de n'importe quel quidam: il est notifié 1845 sur la dalle de l'enceinte, date à laquelle l'abbé Agniel fit de très nombreuses modifications de la configuration du cimetière se servant de blocs de pierres avec des inscriptions .romaines - inscriptions très visibles sur le mur du cimetière et donnant à l'ensemble un aspect assez hétérogène.

Le clocher a été restauré en 1985 (et a par la même occasion retrouvé son aspect d'origine) avec une tour carrée, 8 ouvertures romanes (8 symbolise l'infini de Dieu), une flèche en tuf percée sur ses 4 faces de 4 fenêtres romanes superposées (4 symbolise les éléments terrestres, l'eau, l'air, la terre, le feu) et 3 étages (3 symbolise la Trinité de Dieu).

Le temple gallo-romain

Des photos aériennes ont permis de reconnaître les fondations d'un temple gallo-romain le long de la voie romaine[20].

Grotte artificielle de La Chapelle

À l'intérieur de l'aqueduc, se trouve une cavité, manifestement artificielle, qui dès 1797, est signalé par le docteur Roux[21] ; à ce sujet, est précisé dans l'ouvrage de Robert Bedon :

« On a parlé d'un nymphée avec banquette central et autel central. Nous n'avons rien vu de tel, mais il a pu exister une deuxième salle, située au-delà de l'éboulement. »

— Robert Bedon, Les aqueducs de la Gaule romaine et des régions voisines[21]

Le même Robert Chevallier participe à une expédition en 1953 au sujet de laquelle, Louis Douillet écrit :

« Ne faudrait-il pas voir là l'existence d'un ancien sanctuaire, d'un nymphée dédié aux divinités des eaux ? À l'instar de l'Adoue (la Doue, la divona : source sacrée). Faute de preuves (inscriptions ou statues), le mystère demeure. »

— Louis Douillet, L'Acqueduc antique ce grand méconnu[22]

Chapelle de Notre-Dame-de-Populo

Cette chapelle, construite d'abord en aval du pont de Saint-Germain et tout à fait sur le bord du gouffre, au fond duquel mugissent les eaux réunies de l'Arvière et du Groin, fut transférée vers le milieu du XVIIe siècle, sur un monticule qui domine le village. Le prébendier qui la desservait était à la nomination du seigneur de Montaigre (à Linod).

Il ne reste plus trace de la chapelle primitive, ni de la seconde, qui a été démolie au XIXe siècle.

L'emplacement de cette dernière est marqué par un gracieux monument, œuvre d'art et de goût, élevé par les soins de M. Agniel, curé de Vieu et sculpté par Charles Textor[23].

La chapelle de Notre-Dame-de-Populo se trouve de nos jours sur les hauteurs de Don.

Autres monuments

- Gentilhommière de Brillat-Savarin près de l'église.

- Château d'Antioche, en plein cœur de Don.

- Notre-Dame de Populo, à Don : oratoire construit sur un mamelon en 1862, en souvenir d’une chapelle édifiée près du pont du Diable.

Le Groin

À l’est de Chongnes et à un kilomètre se trouve le hameau de Vaux Morets. Il existe à cet endroit une source intermittente (fontaine vauclusienne) appelée le Groin. Les eaux qui sortent de la vasque (d’un diamètre d’une vingtaine de mètres) proviennent de ruisseaux souterrains formés par les infiltrations des eaux pluviales du Haut-Valromey et du plateau de Retord. Suivant les périodes sèches ou pluvieuses, la vasque est plus ou moins remplie d'eau, voire vide. Les différences de niveau sont impressionnantes. En saison pluvieuse, le siphon s'amorce avec d'effrayants grondements.

Le record de débit observé de 2015 à 2021 est de 63 mètres cubes par seconde https://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=869. L’eau remonte la pente à une vitesse phénoménale et rejoint la rivière de l’Arvière.

Un groupe de spéléologues a permis de connaitre la longueur du Groin : longueur du gouffre ennoyé : 3 437 m[24]

Liste des sources intemittentes en France : Liste d'exsurgences en France

Le pont du diable

Plus au sud le Groin, aidé de la rivière de l’Arvière, se heurte à une paroi d’une cinquantaine de mètres de haut. Au cours des millénaires s’est formé un canyon très connu des amateurs de canyoning de la France entière et de Suisse. Le pont du Diable enjambe une impressionnante brèche étroite de plus de 50 mètres de profondeur, creusée dans le calcaire par les eaux tumultueuses. La visite de ce canyon est grandiose mais dangereuse, l’accès est réglementé et doit être effectué avec des moniteurs de canyoning (vers le pont du diable à Pont situé en haut de Don). Le cours d'eau s'engouffre ensuite dans le « gouffre du diable ».

Une légende prétend que dom Germain, vers le XVe siècle, revenant des vendanges à Machuraz, fut attaqué par des brigands vers Notre-Dame-de-Pourpre à l'approche du « pas de la Dangereuse ». Faisant rapidement une prière, il fut sauvé par sa mule qui avait réussi à sauter par-dessus le précipice. Dom Germain exécuta son vœu en construisant un pont à l'endroit même de l'attaque. Ce pont fut baptisé « pont Saint-Germain » puis « pont du Diable » car les attaques de brigands continuèrent à cet endroit. Légende ou vérité ? Toujours est-il qu'il subsiste encore de nos jours une statuette de saint Germain dans une niche de la falaise[25].

Le gouffre à Balthazar

Situé entre Don et Artemare, un belvédère surplombe le Groin sous un angle nouveau et permet une vue sur un environnement impressionnant de bruit et de puissance lorsque le Groin est en eau.

La cascade de Cerveyrieu

À 500 mètres et à l’ouest du gouffre à Balthazar, à la limite de la commune de Vieu, sur le territoire d'Artemare, se trouve la cascade de Cerveyrieu (Cerveyrieu est une ancienne commune disparue en 1862 à la suite de sa fusion avec Artemare). La cascade de Cerveyrieu est l’aboutissement de la traversée du Valromey de la rivière le Séran. Le Séran aura au préalable proposé plusieurs sites remarquables lors de sa traversée du Valromey. La rivière, qui prend sa source sur le plateau de Retord, précipite ses eaux d'une sorte de reculée rocheuse haute d'une soixantaine de mètres, sur un chaos de rochers détachés de la falaise. Très belle vue sur le château de la cascade construit dans les années 1860, sur Artemare, sur le Bugey méridional et sur la Dent du Chat.

Le 9 février 1711, après deux hivers très rigoureux, plusieurs énormes de blocs de pierres se détachent de la cascade de Cerveyrieu en détruisant plusieurs maisons en contrebas. Un seul de ces blocs a suffi pour construire le pont d’Artemare.

Belvédère de Linod

Au centre du triangle formé par la source du Groin, le gouffre à Balthazar et la cascade de Cerveyrieu se trouve le hameau de Linod. Linod est sur une petite colline (un molard) qui permet de jouir d'un panorama sur la chaîne de Belledonne, de la Grande Chartreuse et de la Dent du Chat.

À noter la présence d'un four à pain caractéristique du Valromey.

Au début du XXIe siècle fut érigé au sommet de la colline (dit « molard de Linod ») une antenne relais téléphonique.

Les gorges de Thurignin

Au nord-ouest de Vieu se situe le hameau de Thurignin, existant déjà au milieu du XIVe siècle fut détaché de Vieu vers 1850 pour être rattaché à la commune de Belmont-Luthezieu. Vers ce hameau se situent les gorges du même nom bien connues des amateurs de canyoning. Longues de 500 mètres, les gorges de Thurignin, creusées par le Séran, sont une succession de « marmites » reliant de profondes et étroites entailles où s'engouffrent de grondantes petites cascades.

Une dalle de pierre enjambe une cuve profonde et permet de suivre le sentier qui rejoint l'ancienne gare de Vieu. Aujourd'hui le hameau de Thurignin appartient à la commune de Belmont-Luthezieu.

Notes et références

Notes

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2021, millésimée 2018, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2020, date de référence statistique : 1er janvier 2018.

Références

- (fr) « Le village de Vieu », sur annuaire-mairie.fr (consulté le ).

- André Buisson, Carte archéologique de la Gaule : l'Ain, Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, , 192 p. (BNF 35553462), p. 70

- Histoire du Valromey, Hélène et Paul Percevaux, 2004, (ASIN B000WIPJS8).

- « A la mémoire des 19 otages du Valromey », sur challes.voyeaud.org.

- « Lucien Gay », sur Maquis de l'Ain et du Haut-Jura (consulté le ).

- Arnaud Cochet, « Arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle de Valromey-sur-Séran », Recueil des actes administratifs spécial n°01-2018-168, , p. 23-26 (lire en ligne [PDF])

- « Coup de théâtre dans le projet de commune nouvelle : des élus de Champagne-en-Valromey votent contre », Le Progrès, (lire en ligne)

- Dominique Saint-Pierre, Dictionnaire des hommes et des femmes politiques de l'Ain, Musnier-Gilbert Editions 2011.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.

- « Auguste Morisot », sur venezuelatina.com.

- « Auguste Morisot », sur chretienssocietes.revues.org.

- « Théodore Perrin ».

- Notice no PA00116602, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Robert Bedon, Les aqueducs de la Gaule romaine et des régions voisines, Presses Universitaires de Limoges, , 786 p. (ISBN 978-2-84287-111-6, lire en ligne).

- Notice no PA01000021, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Baron Achille Raverat, Les vallées du Bugey. Excursions historiques, pittoresques et artistiques dans le Bugey, la Bresse, la Savoie & le pays de Gex, Tome 1, Lyon, 1867.

- André Buisson, Carte archéologique de la Gaule : 01. Ain, Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres / Ministère de la culture / Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche / diff. Fondation maison des sciences de l'homme, , 190 p. (ISBN 2-87754-046-4, lire en ligne), p. 70.

- Robert Bedon, Les aqueducs de la Gaule romaine et des régions voisines, Limoges, Presses universitaires de Limoges, , 789 p. (lire en ligne), p. 166, Notes de R. Chevallier, professeur d'université.

- « L'Acqueduc antique ce grand méconnu », sur le bulletin d'information municipale de Champagne-en-Valromey numéro 32, (consulté le ).

- Louis Berthelon, Artemare : aux temps anciens, Paris, Livre d'histoire-Lorisse, , 183 p. (ISBN 2-84373-697-8, OCLC 60598001, lire en ligne)

- « Le Groin », sur plongeesout.com.

- « Légende du Pont du Diable », sur nathie01300.over-blog.com.

Bibliographie

- Monique Le Nézet-Célestin, Georges Vicherd, Vieu en Valromey et sa région à l'époque gallo-romaine. Fouilles et découvertes archéologiques, préface de Raymond Chevallier (coll. « Cahiers René de Lucinge », 4e série, 36), Paris, De Boccard, 2002, 120 p., 37 fig.

- Robert Bedon, Les Aqueducs de la Gaule romaine et des régions voisines, Limoges, Presse universitaire de Limoges, , 789 p. (lire en ligne)