Val-des-Sources

Val-des-Sources, anciennement nommée Asbestos, est une ville du Québec située dans la région de l'Estrie. Comptant un peu moins de 7 000 habitants, elle est la plus peuplée de la municipalité régionale de comté des Sources. Elle en est aussi le chef-lieu.

| Val-des-Sources | |

| |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Province | |

| Région | Estrie |

| Subdivision régionale | Les Sources (Chef-lieu) |

| Statut municipal | Ville |

| Maire Mandat |

Hugues Grimard 2021-2025 |

| Code postal | J1T |

| Constitution | |

| Démographie | |

| Gentilé | Valsourcien, Valsourcienne |

| Population | 6 877 hab.[1] (2018) |

| Densité | 217 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 45° 46′ 00″ nord, 71° 56′ 00″ ouest |

| Superficie | 3 170 ha = 31,7 km2 |

| Divers | |

| Code géographique | 2440043 |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site officiel |

Val-des-Sources doit son existence à la découverte et l'exploitation d'un gisement d'amiante chrysotile à la fin du XIXe siècle. La mine Jeffrey, fermée en 2012, est d'ailleurs la plus grande mine d'amiante au monde pendant un temps. Elle est aussi le théâtre de la grève de l'amiante de 1949, qui marque un jalon dans l'histoire des relations de travail au Québec.

La ville porte pendant près d'un siècle et demi le toponyme Asbestos, qui signifie littéralement amiante en anglais. Ce nom témoigne d'une industrie autrefois prospère mais qui, depuis la seconde moitié du xxe siècle, est associé aux maladies pulmonaires et aux cancers liés à son extraction et son utilisation. En 2019, l'administration municipale entreprend une démarche de changement de nom, avalisée en 2020 par la population, la Commission de toponymie et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Toponymie

Le nom Val-des-Sources reflète le drainage du territoire par de nombreux ruisseaux et rivières, dont la rivière Nicolet Sud-Ouest. L'élargissement de cette dernière forme Les Trois Lacs ― plan d'eau qui a donné son nom à un secteur annexé à la ville en 1999[2] - [3].

Val-des-Sources porte longtemps le nom d'Asbestos, choisi par des propriétaires de mines d'amiante. Il est d'abord attribué à un bureau de poste en 1884, puis appliqué à la municipalité, érigée avec le statut de village en 1899, changé pour celui de ville en 1939. Le , la ville est fusionnée avec municipalité de Trois-Lacs et le toponyme Asbestos est conservé pour désigner la nouvelle ville ainsi créée. Le nom de la ville vient du mot anglais pour l'amiante, asbestos ou « asbeste » en ancien français, lui-même étant à l'origine le mot grec ἄσβεστος signifiant : inextinguible[4].

En 2019, sous la pression des citoyens et gens d'affaires[5] - [6], la Ville annonce le démarrage d'un processus afin de changer qui revêt une connotation négative en raison des maladies pulmonaires et des cancers liés à son extraction et son utilisation[7]. Dans le cadre du concours qu'elle organise, la Ville reçoit 400 propositions de la population en quelques mois, qui sont filtrées par un comité puis soumises à un référendum consultatif. Une résolution demandant auprès du ministère des Affaires municipales un changement de nom pour Val-des-Sources est adoptée le à l'issue de ce référendum[8] - [9].

La procédure de changement de nom et le nouveau nom choisi sont reçus positivement par certains citoyens, mais contestés par d'autres[10]. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation décide officiellement de l'issue des débats en approuvant le changement de nom[11]. De pair avec le changement de toponyme, le gentilé Asbestrien, Asbestrienne est remplacé par Valsourcien, Valsourcienne en français, l'équivalent anglais Asbestrian devenant du même élan Valsourcian[12].

Géographie

La partie urbaine de la ville jouxte le puits de la mine Jeffrey, qui occupe 6 des 32 km2 du territoire de la ville[13]. En plus des haldes, le paysage est ponctué par des collines de faible élévation, la colline Elliott et la Butte à Dion[14].

La rivière Nicolet Sud-Ouest coule au nord-ouest de la ville. L'élargissement de cette dernière forme Les Trois Lacs, un plan d'eau prisé par les villégiateurs.

Municipalités limitrophes

|

Tingwick | Saint-Rémi-de-Tingwick |  | |

| Danville | N | |||

| O Val-des-Sources E | ||||

| S | ||||

| Danville | Wotton |

Histoire

Le paysage actuel de Val-des-Sources est indissociable de l'activité industrielle qui s’est développée des suites de la découverte d'un important gisement d'amiante à la fin du XIXe siècle. La mine de Jeffrey, avec un des puits miniers les plus grands au monde, les haldes minières, ses infrastructures routières et son parc industriel témoignent de l'importance de cette activité pour la ville et la région.

La ville aura connu grandes et petites misères au cours de son histoire, sous divers rapports. D'abord, l'industrie minière du début du XXe siècle, utilisant des moyens et techniques rudimentaires, aura entraîné des accidents ininterrompus aussi bien dans le puits à ciel ouvert que dans les moulins. Les conditions déficientes sur les plans de la santé et de l'environnement de travail auront laissé des séquelles mortelles chez de nombreux autres mineurs affectés par des maladies pulmonaires, couramment appelées amiantose[15] - [16].

Plus tard, en 1949, le Syndicat des mineurs d'Asbestos, devant ces conditions lamentables et les conditions économiques déplorables des travailleurs, réussit à convaincre ses membres mineurs d'entamer une grève, devenue mémorable, qui aura duré plus de huit mois, gagnant aussi d'autres mines d'exploitation d'amiante du Québec, dont Thetford Mines. Cette contestation causa des dommages sociaux irréparables au sein de la communauté locale entre grévistes et opposants (appelés scabs), entre les policiers appointés spécialement par le gouvernement de Duplessis et les chefs locaux.

Plus tard, dans les années 1970, des glissements et affaissements de terrains imprévus sur la frange du puits minier, puis un élargissement de son cratère immense nécessité par un développement commandé, entraîneront la destruction de résidences riveraines, le déménagement de la population touchée vers un nouveau périmètre d'habitations, y compris la destruction de son centre-ville et de son patrimoine historique. Tout cela allait modifier dorénavant tout son tissu social et culturel, anéantissant les témoignages de son passé.

Et comble de tout, les risques sanitaires associés à l'amiante allaient créer une opposition systématique aussi bien en Amérique qu'au niveau international[17].

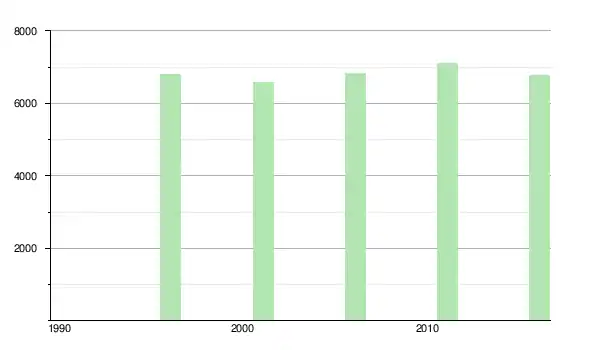

Démographie

Administration

Les élections municipales se font en bloc pour le maire et les six conseillers[20].

| Val-des-Sources Maires depuis 2003 | |||

| Élection | Maire | Qualité | Résultat |

|---|---|---|---|

| 2003 | Louise Moisan-Coulombe | Voir | |

| 2005 | Jean-Philippe Bachand | Voir | |

| 2009 | Hugues Grimard | Voir | |

| 2013 | Voir | ||

| 2017 | Voir | ||

| 2021 | Voir | ||

| Élection partielle en italique Depuis 2005, les élections sont simultanées dans toutes les municipalités québécoises | |||

Économie

provenant de la mine Jeffrey

La ville doit son existence à la découverte et la mise en production d'un gisement d'amiante chrysotile. La mine est prospère jusque dans les années 1980, où la demande mondiale s'effondre en raison des craintes liées aux risques pour la santé dans l'utilisation du minerai. Malgré le bannissement de l'utilisation par plus de 50 pays, le gouvernement du Québec annonce le qu'il accorde un prêt de 58 millions de dollars, permettant la relance de l'exploitation du minerai en privilégiant l'exploitation souterraine au lieu d'un puits à ciel ouvert[26] - [27]. Le prêt est annulé la même année entraînant la fermeture de la mine, marquant la fin de la production de l'amiante au Canada[28].

La compagnie Magnola (MAGnesium - NOranda - LAvalin) tente de produire de barres de magnésium, de 2000 à 2003. Néanmoins, à cause de la concurrence chinoise inabordable en ce qui concerne les coûts de production, Noranda aura été forcée de fermer l'usine quasi neuve après moins de trois années d'exploitation, une perte estimée à près d'un milliard de dollars. La mauvaise évaluation par SNC-Lavalin des émissions de BPC, dioxine et furane, et de chlorobenzene rend le projet inacceptable sans modification majeure, et provoque l'ire des citoyens dès l'ouverture de l'usine[29] - [30].

En 2016, après treize ans de fermeture de Magnola, Alliance Magnésium annonce la réouverture d'une usine-pilote ("de démonstration") de magnésium dans les mêmes locaux afin de tirer profit des 300 millions de tonnes de résidus miniers provenant de l’extraction de l’amiante, résidu appelé roche serpentine, et contenant 23% de magnésium métallique, par le biais d'une "technologie propre d'électrolyse"[31], qui ne laisserait d'après l'entreprise, "que des résidus de silice (sable)", et aucun produit chimique ni poussière d'amiante, tout en utilisant largement l'hydroélectricité québécoise, considérée comme globalement "verte", bien que non dénuées de conséquences sociales et environnementales, rendant ainsi cette usine plutôt vertueuse du point de vue environnemental. Un comité de citoyens a été mis en place dès le début afin de suivre les activités de cette usine, et de faire le lien entre la population et les entrepreneurs[32].

La ville a été durement touchée sur le plan économique en raison de la fermeture prématurée de l’usine Magnola et de la fin de la production d’amiante chrysotile à la mine de Jeffrey. Le plus grand employeur de la région est aujourd'hui le Centre de santé et de services sociaux des Sources.

Tourisme et culture

Principales activités touristiques et culturelles :

- à deux pas du centre-ville, les amateurs de plein-air profitent du site de villégiature des Trois Lacs, du club de golf ou de la piste cyclable ;

- le Festival des Gourmands est le principal événement festif de la ville, mais la musique accompagne la ville toute l’année grâce à l’Harmonie d’Asbestos, une institution longtemps reconnue dans toute la région durant les années 1945-60 et au Camp musical d’Asbestos, qui accueille de jeunes musiciens de partout au Québec.

- Le festival de Slackfest a lieu chaque année depuis 2018 sur le territoire de la mine d'amiante[33].

Personnalités

- Jason Dénommée (en), patineur artistique.

- Jean Hamel, ancien joueur de hockey de la Ligue Nationale de Hockey.

- Denis Patry, ancien joueur de hockey avec les Nordiques de Québec

- Sean McKenna (en), ancien joueur de hockey dans la Ligue nationale de hockey.

- Gilles Hamel, ancien joueur de hockey de la Ligue nationale de hockey.

- Roger Pelerin, artiste québécois

Sport

Les équipes de hockey de la ville de Val-des-Sources se nomment les Nordik Blades.

Notes et références

- Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, « Décret de population 2018 », sur mamh.gouv.qc.ca, (consulté le ).

- Michel Saba, « Asbestos devient Val-des-Sources : « un moment historique », dit le maire », sur La Presse, (consulté le )

- Simon Roberge, « Prise 2, Asbestos dévoile six nouveaux noms », sur La Tribune, (consulté le )

- Commission de toponymie, « Fiche descriptive - Asbestos », sur Banque de noms de lieux du Québec (consulté le )

- Isabelle Massé, « Un nom lourd à porter pour des gens d’affaires », sur La Presse, (consulté le )

- Giusepe Valiante, « Asbestos s’apprête à changer de nom », sur La Presse, (consulté le )

- Nantou Soumahoro, « La ville d'Asbestos changera de nom en 2020 », sur Radio-Canada.ca, (consulté le )

- « Asbestos s’appellera finalement Val-des-Sources », Radio-Canada,

- (en) « Canadian town of Asbestos chooses new name », Reuters–The Guardian, 20 octobre 2020.

- Simon Roberge, « Asbestos devient officiellement Val-des-Sources », sur La Tribune, (consulté le )

- Frédéric Guay, « Avis concernant les ministères - Affaires municipales et Habitation - Ville d’Asbestos », Gazette officielle du Québec, vol. 153e année, no 1, , p. 57 (lire en ligne)

- (en) AFP, « Canadian town of Asbestos breathes easy with new name », sur France 24, (consulté le )

- Gouvernement du Québec, « Asbestos », Répertoire des municipalités, sur Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

- Commission de toponymie du Québec, « Fiche descriptive - Butte à Dion », sur www.toponymie.gouv.qc.ca (consulté le )

- J.-Adonias Lussier « L’amiantose », Le Devoir, 10 juin 1946, p. 4.

- Amiante : Effets de l'amiante sur la santé, L'Encyclopédie canadienne, consulté le 20 octobre 2020.

- Radio-Canada : L'amiante au banc des accusés

- « Statistique Canada - Profils des communautés de 2006 - Asbestos, V » (consulté le )

- « Statistique Canada - Profils des communautés de 2016 - Asbestos, V » (consulté le )

- « Liste des municipalités divisées en districts électoraux », sur DGEQ (consulté en )

- Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, « Élections municipales 2013 - Candidatures et résultats pour Asbestos », sur http://www.mamrot.gouv.qc.ca (consulté le ).

- Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, « Élections municipales 2009 - Asbestos (Ville d') », sur http://www.mamrot.gouv.qc.ca (consulté le ).

- Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, « Archives des résultats des élections municipales 2005 - Asbestos (V) », sur http://www.mamrot.gouv.qc.ca (consulté le ).

- Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, « Archives des résultats des élections municipales 2003 - Asbestos », sur http://www.mamrot.gouv.qc.ca (consulté le ).

- Janko Pavsic, « Asbestos (ville) 27.1.1899 -... », sur http://www.mairesduquebec.com/ (consulté le ).

- Radio-Canada : Mine Jeffrey : Québec accorde un prêt de 58 millions

- Zone Économie- ICI.Radio-Canada.ca, « Amiante : des familles de victimes veulent bloquer la relance de la mine Jeffrey », sur Radio-Canada.ca (consulté le )

- Bureau des audiences publiques sur l'environnement, L’état des lieux et la gestion de l’amiante et des résidus miniers amiantés, Québec, , 343 p. (ISBN 978-2-550-87124-8, lire en ligne)

- BAPE, Rapport d'enquête et d'audience publique 124 : Projet d’usine de production de magnésium par Métallurgie Magnola inc., à Asbestos, Québec, (lire en ligne)

- Nicolas Bérubé, « Usine Magnola : Haute surveillance », sur Voir.ca (consulté le )

- « Alliance Magnésium », sur Alliance Magnesium (consulté le )

- Benoit Goulet, « Comité de citoyens pour le suivi du projet Alliance Magnésium », sur comitealliancemagnesium.com (consulté le )

- « Val-des-Sources devient une destination pour la pratique de la slackline », sur La Tribune, (consulté le )