Vaccin antirabique

Le vaccin antirabique, ou contre la rage, est créé par Louis Pasteur en 1885 dans le but de traiter la maladie mortelle de la rage.

| Statut OMS | |

|---|---|

| Maladies à traiter | |

| Date de découverte |

1885 |

Historique

Le vaccin a eu un long processus de création. Il est l'un des premiers vaccins, avec celui contre la variole, à être utilisés en médecine humaine, et il entrainera par la suite la création de nombreux vaccins. Du fait de la réticence de la population à se faire vacciner, les vaccins ont d'abord été testés sur des animaux de ferme comme la poule contre le choléra, la vache, en 1881, contre la maladie du charbon, ainsi que le cochon contre le rouget du porc[1].

C'est en 1880, que Louis Pasteur commence à travailler sur le vaccin contre la rage. Celui-ci et ses collaborateurs, ont découvert que le pathogène de la rage n'était pas seulement dans la salive, mais aussi dans le système nerveux central. Il émet une hypothèse, selon laquelle plusieurs injections, chacune de plus en plus forte, seraient nécessaire pour que la vaccination soit efficace. Et durant l'année 1885, il administre son vaccin à deux premiers patients atteints de la rage, ceux-ci meurent quelques jours plus tard. Mais c'est le 6 juillet 1885, que le vaccin fait enfin ses preuves. Joseph Meister est un berger alsacien de neuf ans, qui a été mordu par un chien enragé. Il reçoit 13 piqûres de vaccin et il ne contracte pas la maladie[2]. En septembre 1885, Un autre berger du nom de Jean-Baptiste Jupille, s'est présenté devant Louis Pasteur, car il a été mordu par un chien enragé. Il devient le deuxième humain vacciné avec succès contre la rage.

En 1888, grâce à la vaccination, l’institut Pasteur est créé[3].

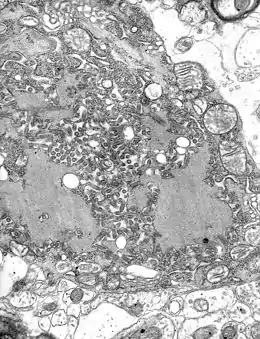

Composants

Il existe deux vaccins lyophilisés contre la rage, Imovax Rage (Sanofi Pasteur) et RabAvert (GSK). Le premier est cultivé sur des cellules diploïdes humaines. Il est composé de 2,5 UI d’antigène du virus de la rage, 100 mg d’albumine humaine, 150 µg de néomycine et de 20 µg de rouge de phénol et dilué avec de l'eau stérile. Le second, lui est cultivé sur des cellules d’embryon de poulet purifiées. Il est composé de 2,5 UI d’antigène du virus de la rage, de 12 mg de polygéline, de 0,3 mg d’albumine sérique humaine, de moins d'1 µg de néomycine, de 0,02 µg de chlortétracycline, de 0,002 µg d’amphotéricine B, de 0,003 µg d’ovalbumine ainsi que d'eau stérile[4].

Transmission de la rage

De nos jours, la rage reste une maladie mortelle présente dans certaines régions du monde, provoquant tous les ans le décès de dizaines de milliers de personnes. Elle se transmet principalement par les mammifères, le plus souvent le chien ou la chauve-souris, par une morsure, une griffure ou par le contact de la salive. Depuis 1924, en France métropolitaine, aucun cas n'a été recensé. Avant de voyager, il est recommandé de se faire vacciner pour se protéger des animaux sauvages, dans certaines régions du monde comme l'Asie, l'Europe centrale, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud[5].

Notes et références

- « Louis Pasteur et le vaccin contre la rage »

- « 6 juillet 1885 : Pasteur vaccine Joseph Meister contre la rage », sur lefigaro.fr

- « Les travaux de Louis Pasteur de 1877 à 1887 », sur pasteur.fr

- « Vaccin contre la rage », sur msss.gouv.qc.ca, (consulté le )

- « Vaccination contre la rage - Pourquoi se faire vacciner ? - Fiches santé et conseils médicaux », sur sante.lefigaro.fr