Antigène

Un antigène est une macromolécule naturelle ou synthétique qui, reconnue par des anticorps ou des cellules du système immunitaire d’un organisme, peut déclencher une réaction immunitaire. Les antigènes sont généralement des protéines, des polysaccharides et leurs dérivés lipidiques. Des fragments d'antigènes appelés haptènes peuvent aussi provoquer une allergie.

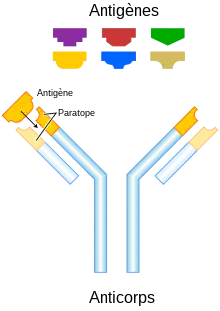

Les antigènes (de l'acronyme anglais antigen, pour antibody generator) et les anticorps, dont la combinaison est à la base de la réaction immunologique d’un organisme contre un agent extérieur, n’ont pas de définition intrinsèque, mais se définissent l’un par rapport à l’autre :

- est antigène toute substance que le système immunologique d’un individu reconnaît comme étrangère, et qui provoque une production d’anticorps ;

- est anticorps une protéine (globuline) produite par le système immunologique de l’organisme capable de réagir en présence d’un antigène.

Ainsi toute substance étrangère, tout microbe, introduit dans le corps, peut se comporter en antigène, c’est-à-dire y provoquer la fabrication de protéines spéciales, les anticorps qui ont la propriété de neutraliser les effets nocifs de la substance étrangère ou du microbe et des toxines qu’ils produisent. Ce faisant, le corps devient réfractaire à l’agent envahisseur ; on dit qu'il s’immunise[1].

Les antigènes, en tant que marqueurs d'agents étrangers à l'organisme, sont à la base de la réaction immunitaire adaptative. C'est la reconnaissance de l'antigène par les cellules immunocompétentes, directement ou via les cellules présentatrices d'antigène (CPA), qui active l'immunité spécifique.

Dans le cas d'antigènes protéiques, on nomme « épitope » ou « déterminant antigénique » la partie de l'antigène reconnue par un anticorps ou un récepteur lymphocytaire. Un même antigène peut comporter plusieurs épitopes (identiques ou différents) et ainsi provoquer une réaction immunitaire variée. Il existe des épitopes séquentiels, correspondant à une séquence d'acides aminés, et des épitopes conformationnels, liés à la structure de la protéine et donc sensibles à la dénaturation. La reconnaissance de l'antigène par les lymphocytes dépend de la nature de l'épitope. Les lymphocytes B se lient directement aux épitopes conformationnels grâce aux immunoglobulines de leur membrane. Les lymphocytes T reconnaissent les épitopes séquentiels présentés par les cellules présentatrices d'antigènes.

Propriétés

Immunogénicité

C’est le potentiel d’un antigène à provoquer une réaction immunitaire. Elle dépend :

- de l’espèce animale (génome, état physiologique, passé immunologique) ;

- du degré de similitude structurale entre l’antigène et les molécules de l’hôte ;

- des caractéristiques physico-chimiques de l’antigène :

- taille : au moins 799,45 nm en moyenne,

- forme : particulière ou non,

- rigidité (pourcentage de complémentarité au paratope de l’anticorps) ;

- de la dose d’antigène injectée.

Antigénicité

C’est la capacité de l’antigène à être reconnu par le système immunitaire. Une substance peut être antigénique mais pas immunogène.

Différents types d’antigènes

Antigènes exogènes

Ils sont étrangers à l’individu et peuvent être :

- allogéniques : issus de la même espèce

- xénogéniques : issus d’autres espèces

Antigènes endogènes

Ce sont des antigènes propres à l’hôte (auto-antigènes) et pouvant être considérés comme étrangers (dans le cadre de maladies auto-immunes notamment ; ces antigènes sont dits cryptiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus par le système immunitaire en situation normale. Du grec ancien κρυπτικός, kriptikós : "caché"). Ils sont présentés par les molécules HLA de classe 1 aux CD8.

Protéines

Les antigènes de type protéique sont très immunogènes et souvent utilisés pour fabriquer des vaccins (pour cela, il faut un PM minimum de 1 500 Da).

Polyosides

Ce sont des polymères à structure ordonnée constitués d’épitopes identiques se répétant.

Deux types :

- homopolyosides : ose unique répété

- hétéropolyosides : motifs répétés formés de 2 à 6 oses.

Les polyosides sont des constituants ubiquitaires à la surface cellulaire, ils sont également très immunogènes.

Lipides

Ils sont généralement très peu immunogènes sauf s’ils sont associés à des protéines.

Acides nucléiques

Leur immunogénicité est très faible même s’il existe des anticorps anti-ADN. De la même manière que pour les lipides, on peut augmenter leur pouvoir immunogène en les associant à des protéines.

Antigènes artificiels

Quand une molécule fait moins de 1 500 Da, elle ne présente qu’un seul déterminant antigénique, on l’appelle alors : haptène.

Un haptène est non immunogène. En l’associant à une protéine porteuse (carrier) qui apporte au moins un déterminant supplémentaire, le complexe devient immunogène.

Antigènes synthétiques

Il s’agit de macromolécules de synthèse obtenues par polymérisation d’acides aminés.

Valence antigénique

C’est le nombre d’anticorps capables de se lier simultanément sur une molécule. La valence est donc proportionnelle à la surface de la molécule mais ne reflète pas le nombre d'épitopes à cause de l’encombrement stérique que peuvent occasionner les anticorps.

Antigènes thymo-dépendants et thymo-indépendants

Il existe aussi des réponses immunitaires dites indépendantes de l'interaction avec des lymphocytes T auxiliaires. On en distingue deux types. Ces réponses sont très faibles voire absentes chez le nourrisson avant 2 ans. Toutefois la plupart des antigènes sont thymo-dépendants[2].

Antigènes thymo-dépendants

Ils sont impliqués dans une coopération avec les lymphocytes T. La CPA doit dégrader l’antigène (structure complexe, ex : protéine) et le présenter à sa surface par les molécules CMH de classe II. Les antigènes thymo-dépendants impliquent toutes les Immunoglobulines. Le lymphocyte B peut en effet commencer sa maturation après le contact avec le lymphocyte T auxiliaire, il rejoint un centre germinatif dans l'organe lymphoïde secondaire où il se trouve et entame son processus de maturation : hypermutations somatiques, commutation isotypique, maturation d'affinité. Ainsi une telle réponse immunitaire est de plus grande qualité, mais plus longue à mettre en place par le corps (temps de latence).

Antigènes thymo-indépendants (TI)

L’agrégation de l’antigène à motifs répétés (par exemple des antigènes exogènes de nature polyosidiques) à la surface des lymphocytes B suffit à activer ces LB. Ce type d’antigène n’implique que les Immunoglobulines M puisqu'il n'y a pas maturation de ces lymphocytes B et donc pas de commutation isotypique, qui normalement a lieu pendant la maturation des lymphocytes B après un contact entre le lymphocyte B et le lymphocyte T auxiliaire et la migration des lymphocytes B dans un centre germinatif de l'organe lymphoïde secondaire en question, où il mature. Ces antigènes induisent donc une réponse immunitaire plus rapide, mais de moins grande qualité.

Il faut noter que la réponse thymo-indépendante est de deux types : un type I et un type II, selon le mode d'activation des lymphocytes B impliqués (et donc selon la nature de l'antigène TI). La réponse TI-1 implique une voie commune d'activation parmi plusieurs lymphocytes B différents, la réponse n'est donc pas spécifique et l'activation est polyclonale (ce qui est différent de la notion d'anticorps polyclonaux). Une réaction analogue, mais toutefois non comparable, se produit lors de la réponse immunitaire avec un superantigène. Une telle réponse immunitaire s'explique parce que ces antigènes peuvent être reconnus par des récepteurs communs à plusieurs lymphocytes B, et donc plusieurs types de lymphocytes B différents réagissent. La réponse immunitaire est régulée par le phénomène de tolérance périphérique, médié principalement par les lymphocytes T régulateurs et B régulateurs (découverts récemment).

La réponse TI-2, quant à elle, provoque une stimulation monoclonale (ce qui est différent de la notion d'anticorps monoclonaux) des lymphocytes B. Comme dans une réponse immunitaire classique seuls les lymphocytes B capables de reconnaître l'antigène dont ils sont spécifiques vont être activés et réagir. Cette fois-ci la reconnaissance de l'antigène passe par le récepteur des cellules B (BCR), qui est spécifique d'un seul type de lymphocyte B, ce qui explique pourquoi la réponse est cette fois-ci spécifique et donc monoclonale.

Antigènes thymo-dépendants, thymo-indépendants et immunodépression

Un état immunodépressif caractérise un organisme dont le fonctionnement du système immunitaire est altéré de façon négative, la personne immunodépressive voit ses défenses immunitaires affaiblies. Plusieurs causes sont possibles : des médicaments immunosuppresseurs (dans ce cas l'immunodépression est réversible), des infections par certains virus (comme le VIH-1), un état de fatigue transitoire, la malnutrition ou encore la présence de maladies qui ne concernent pas obligatoirement directement le système immunitaire, mais qui jouent un rôle dans son affaiblissement (soit directement soit par les traitements médicamenteux lourds).

Pour une personne immunodéprimée au niveau de la lignée des lymphocytes T (T CD4+ par exemple) les antigènes thymo-dépendants peuvent être un facteur de risques, celui-ci évoluant selon le niveau de gravité de cette immunodépression. Ces antigènes nécessitant une coopération des lymphocytes B avec les lymphocytes T auxiliaires, si ces derniers ne sont pas en nombre suffisant le corps peut avoir du mal à se défendre, voire en être incapable et être agressé par des maladies opportunistes causant la mort (par exemple dans le cas de la phase SIDA de l'infection par le VIH-1 où la lignée CD4+ est gravement touchée). Une personne immunodéprimée au niveau de cette lignée peut tout de même réagir de façon convenable aux antigènes TI. Cependant rares sont les antigènes induisant une réponse de type TI. De plus cela ne change rien à la gravité d'un état immunodépressif prononcé, puisque c'est le corps lui-même qui développe des affections, soit parce qu'il ne maintient plus son intégrité (il ne supprime plus les cellules anormales, ce qui débouche sur des cancers), soit parce qu'il est beaucoup plus fragile à des agents pathogènes externes (virus, bactéries…).

Dans le cas d'une immunodépression touchant la lignée humorale, les conséquences sont tout aussi graves mais l'immunité à médiation cellulaire reste active. Dans le cas de personnes immunodéprimées il convient donc de rechercher la cause de cette immunodépression et la lignée touchée, pour adapter les traitements et les vaccinations, qui sont différentes des personnes en bonne santé

Notes et références

- Martine Allain-Regnault, « La défense tous azimuts de l’organisme, deux hypothèses sur l’origine des anticorps », Le Monde, , p. 12 (lire en ligne)

- INPES (Vaccination : antigènes thymo-indépendants et thymo-dépendants).