Vénus de Quinipily

La Vénus de Quinipily est une statue de granit aux origines incertaines, peut-être antique, qui jusqu'au XVIIe siècle se trouvait sur le territoire de la commune[2] de Bieuzy-les-Eaux (Morbihan). Elle se trouve aujourd'hui dans le parc attenant aux ruines du château de Quinipily, à environ 1,5 km au sud-est de Baud (Morbihan).

Ar groareg Houarn

| Destination initiale |

Culte païen |

|---|---|

| Construction |

XVIIe siècle, avant 1660 |

| Hauteur |

2,20 m |

| Patrimonialité |

| Coordonnées |

47° 52′ 08″ N, 3° 02′ 01″ O |

|---|

|

|

|

Elle est vénérée dans la région sous le nom de Notre-Dame de la Couarde, en breton ar croah houarn (« la femme de fer »), ou ar groah Haart (« la vierge gardienne »)[3] - [4].

Une notice du début du XVIIIe siècle dit qu'« il avait dans la paroisse de Bieuzy (...) sur [une] montagne qui est presque entourée de la rivière de Blavet (...) une statue antique, grossièrement taillée, qui représentait une grosse femme d'environ sept pieds de hauteur. (... L On a remarqué de temps immémorial que le peuple grossier des environs avait beaucoup de vénération pour cette statue, et qu'il y avait recours (...) », y compris de manière indécente pour les jeunes filles désireuses de se marier[5].

De Bieuzy-les-Eaux à Quinipily

Cette statue se trouvait dans la maison de la Couarde à Castennec, près de Saint-Nicolas-des-Eaux, sur la commune de Bieuzy-les-Eaux[6]. Connue de tout le peuple breton des alentours, elle était désignée Grock ou Groac'h er 'hoard ("la vieille de la garde ou du camp")[7]/.

Étant l'objet d'un culte local que l'Église finit par considérer comme païen, lors de la mission de Baud, prêchée par les Jésuites de Pontivy, ceux-ci prièrent le seigneur de Quinipily, Claude de Lannion[Note 1] de la faire jeter en 1661 dans le Blavet, à la demande également de l'évêque de Vannes, Charles de Rosmadec.

En 1664, les gens du pays la sortent de la rivière, à la suite de mauvaises récoltes qu'ils attribuent à une vengeance du ciel. En 1670, elle est mutilée, puis de nouveau jetée dans la rivière. En 1672 une chute de cheval laisse Claude de Lannion 24 heures sans pouvoir parler : les paysans pensent qu'il a été puni pour avoir maltraité la Couarde, qu'ils nomment Notre-Dame-de-la-Couarde.

En 1695, elle en est retirée par Pierre de Lannion, fils de Claude de Lannion, seigneur de Quinipily, qui la fait transporter dans son château de Quinipily en Baud ; il a aussi acheté une auge de pierre, de grande dimension, qui se trouvait dans la métairie de la Couarde[8], entrant en conflit avec le duc de Rohan, qui estime que la statue et l'auge lui appartiennent en raison de ses droits sur Bieuzy.

Cependant, la statue est très mutilée et tombe en morceaux. Il est vraisemblable que Pierre de Lannion en fait sculpter une copie, placée sur un piédestal neuf, sur lequel il fait graver quatre inscriptions en latin.

Une attraction touristique

Christophe-Paul de Robien la visite et la décrit dès 1727. Jean-Baptiste Ogée écrit en 1778 que « les gens de la campagne étaient si persuadés de sa puissance, qu'ils allaient en secret lui rendre leurs hommages et lui faire des offrandes à Quinipily ».

Le Chevalier de Fréminville écrit en 1834 : il s'agit d'une idole en granit « représentant une femme nue, debout, ayant autour du col une espèce d'étole qui tombe par devant ». Prosper Mérimée, inspecteur des monuments historiques, est venu à Baud en 1836 : il affirme que toutes les inscriptions de Quinipily sont apocryphes et que la statue est un faux antique. Il aurait pu s'en inspirer pour écrire sa nouvelle La Vénus d'Ille[5].

La Vénus est classée au titre des monuments historiques, depuis le [1].

Description

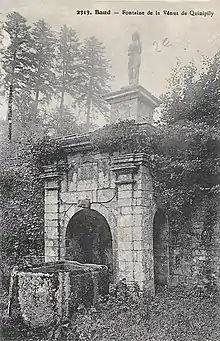

C'est une sculpture de 2,15 m de haut, posée sur le linteau d'une fontaine en granite. Elle représente une femme nue debout, Vénus ou Isis, croisant les bras sous la poitrine et serrant une longue écharpe qui lui cache le mont de Vénus[9].

Cette écharpe rappelle l'Isis égyptienne. On évoque le fait qu'elle aurait été rapportée d'Orient par des soldats romains[3], mais Sylvie Caroff, égyptologue et professeur d'histoire, émet l'hypothèse que ce ne serait qu'une copie datant du XVIIe siècle, qu'elle ne serait donc pas d'époque gallo-romaine[9].

Sur le bandeau qui retient sa coiffure, l'on peut lire TIT, ou LIT.

Elle orne une fontaine monumentale, qui ressemble à une cheminée, ouverte sur le devant et les côtés, portant, gravé sur les quatre faces, le texte suivant : « Érigée à Vénus par Caïus Julius Cesar ; Vénus, oracle des Armoricains, Jules César étant chef, Caius Claudius Marcellus et Lucius Cornelius Lentulus consuls, l'an de Rome 705. Soit six ans avant Jésus Christ; César, après avoir soumis toute la Gaule et pris le titre de dictateur, après avoir passé dans la Bretagne, non seulement se couronna lui-même par ses victoires, mais couronna sa patrie avec lui ; Pierre, comte de Lannion, ayant arraché à la superstition cette divinité païenne, vénérée jusque-là par les peuples, ordonna quelle fut placée en ce lieu. L'an du seigneur 1696. »[10], dans le parc du château, dont l'eau coulait dans une auge en granite monolithique d'environ 3 500 litres (2,10 m de long, 1,80 m de large, 1,10 m de haut), à la paroi avant très fine, provenant, elle aussi, de Castennec. De par sa forme, il est possible que cette auge ait probablement été l'ancienne niche dans laquelle était présentée primitivement la statue.

La Vénus de Quinipily : vue générale du site.

La Vénus de Quinipily : vue générale du site. Le socle de la statue (inscription peu lisible).

Le socle de la statue (inscription peu lisible). L'un des fours à pain de Quinipily.

L'un des fours à pain de Quinipily. Le manoir actuel de Quinipily (le château a disparu).

Le manoir actuel de Quinipily (le château a disparu).

Le problème de l'origine

Les archéologues l'ont interprétée comme une idole romaine, étrusque ou égyptienne, liée à la présence de soldats romains. Les inscriptions sur son socle la présentent comme « Vénus victorieuse ». Le site de Bieuzy se trouvait sur la voie romaine menant de Vannes à Carhaix et le site de Castennec est présenté comme un ancien camp romain portant le nom de Sulim.

Mais il a aussi été dit qu'il s'agirait d'une statue sculptée au début du XVIIe siècle, sur ordre du comte de Lannion, à l'image des cariatides[Note 2], qui ornaient la façade de son château de Quinipily (aujourd'hui détruit), afin de remplacer une statue antique trop dégradée.

Elle est mentionnée dans un manuscrit (Bibliothèque Nationale de Paris) de 1668, écrit par un moine de Saint-Gildas de Rhuys : « Proche du timbre, il y avait, sur une petite butte élevée, une statue de pierre de grain, qui représentait une femme debout, toute nue, haute de sept pieds, qui était certainement l’ydole de la Déesse Vénus. Cette figure était plantée là, de temps immémorial, et la populace l'appelait communément la Vieille de la Couart, ou Couarde, et y avait duré jusqu'en 1660. »

Un autre manuscrit, en possession d'un notaire de Baud, en 1840, disparu depuis, en disait « Dans la paroisse de Bieuzy, il y a une petite montagne qui est presque entourée de la rivière de Blavet. Il y avait, sur cette montagne, une statue antique, grossièrement taillée, qui représentait une grosse femme d'environ sept pieds de hauteur. Le vulgaire l'appelait, en breton, Groa Hoart, qui veut dire, en français « la vieille gardienne ». Il y avait auprès de cette statue une fort belle pierre, ou bassin qui peut contenir près de deux pipes d'eau .../... Les filles qui avaient envie de se marier faisaient aussi leurs offrandes d'une manière indécente, pour obtenir leurs souhaits. »[9].

En 1847 François-Marie Cayot-Délandre nie que la statue soit une Vénus romaine, ajoutant : « le piédestal et les inscriptions latines sont une invention de M. le comte de Lannion »[11].

En 1907 Gustave de Closmadeuc évoque les deux statues de Quinipily : la vraie, qui se trouvait à Castennec, puis jetée à plusieurs reprises dans le Blavet, apportée à Quinipily, affreusement mutilée et brisée, au point qu'elle tomba en mille morceaux lorsqu'on voulut l'utiliser » et « l'autre, la fausse, la prétendue "Vénus victri", née à Quinipily, celle qui s'y voit toujours »[12].

Notes et références

Notes

- Claude de Lannion, gouverneur des villes et châteaux de Vannes et d'Auray, décédé le ; il est inhumé dans l'église de Camors

- Ces cariatides existent toujours ; elles ornent l'entrée du château du Plessis à Tresboeuf (Ille-et-Vilaine).

Références

- « Statue classée monument historique le 18 novembre 1943 », notice no PA00091021, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Depuis 2019 intégrée dans la nouvelle commune de Pluméliau-Bieuzy.

- « Vénus de Quinipily », sur pierremerel.perso.sfr.fr

- Jean Markale, Histoires mystérieuses de Bretagne, Rocher, , p. 179.

- Charles Floquet, Au cœur de l'Arcoat. La Bretagne intérieure : La Vénus de Quinipily, France-Empire, (ISBN 978-2-7048-0034-6), pages 169-204.

- Pierre Merlat, Les Vénètes d'Armorique, Éditions "Archéologie en Bretagne", , p. 90.

- Bizeul, Des Voies romaines sortant de Carhaix.., (lire en ligne), page 25.

- « Jardin de la Vénus de Quinipily », sur www.jardinez.com (consulté le )

- [PDF] « La Vénus de Quinipily – Une Isis gallo-romaine au cœur de la Bretagne », sur sahpl.asso.fr (consulté le )

- « Images de Baud (18 et 19e photos) », sur mairie-baud.fr (consulté le )

- François-Marie Cayot-Délandre, Le Morbihan, son histoire et ses monuments, .

- Gustave de Closmadeuc, « La Vénus de Quinipily », Annales de Bretagne, , page 628 et suivantes (lire en ligne, consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Louis Richard, « Recherches récentes sur le culte d'Isis en Bretagne », Revue de l'histoire des religions, nos 176-2, , p. 121-151 (lire en ligne)

Sources

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Vénus de Quinipily » (voir la liste des auteurs).

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Baud (Morbihan)#Vestiges préhistoriques et antiques » (voir la liste des auteurs).