Tumulus du Mané-Lud

Le tumulus du Mané-Lud (ou dolmen de Mane-Lud[1] - [2]) est un mégalithe datant du Néolithique, situé sur la commune de Locmariaquer, dans le golfe du Morbihan.

| Tumulus du Mané-Lud | |||||

Vue de l'intérieur de la chambre. | |||||

| Présentation | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Nom local | Dolmen de Mane-Lud | ||||

| Chronologie | 4500 à 4000 av. J.-C. | ||||

| Type | tumulus | ||||

| Période | Néolithique | ||||

| Faciès culturel | Mégalithisme | ||||

| Fouille | 1863, 1911 | ||||

| Protection | |||||

| Visite | libre d'accès | ||||

| Caractéristiques | |||||

| Dimensions | 80 × 50 × 5,5 m | ||||

| Matériaux | Pierres | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 34′ 26″ nord, 2° 57′ 03″ ouest | ||||

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Morbihan | ||||

| Commune | Locmariaquer | ||||

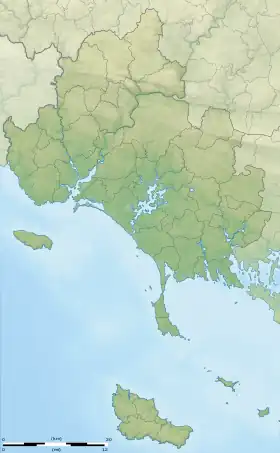

| Géolocalisation sur la carte : alignements de Carnac

Géolocalisation sur la carte : golfe du Morbihan

Géolocalisation sur la carte : arrondissement de Lorient

Géolocalisation sur la carte : Morbihan

| |||||

Localisation

Le tumulus est situé au sud du hameau du Nélud[3], à l'ouest de la route départementale RD781, à environ 130 m[4] au nord du tumulus d'Er Grah. Il fait partie de l'ensemble mégalithique de Locmariaquer, visité par le président de Robien de 1727 à 1737, ce seigneur en titre du Vannetais présidant aux premières fouilles exécutées sur le sol, et avançant que les tumulus sont d'anciennes tombes gauloises[5].

Toponymie

Le toponyme a varié au cours des siècles (Mané Helleu, Mané Nélud), comme celui du hameau voisin (Helau, Hellu, Helleu, etc.) L'étymologie du toponyme est discutée (grammatici certant). L'appellation toponymique locale de ce mégalithe, Mané-Lud, provient de Mané (butte), et Lud, dérivé probable du superlatif Uhelan (très haut, d'en haut) d'usage courant en toponymie bretonne[6].

Description

Le monument se présente comme un dolmen à couloir[1] grossièrement orienté nord-sud[1], le couloir mesurant environ 5 m de longueur[1] - [2]. La chambre funéraire, mesurant environ 4 × 3 m[7], est recouverte d'une dalle d'environ 8,5 m[1] - [2] et son sol est formé d'une stèle qui devait originellement se trouver à l'extérieur de l'édifice[1]. 29 orthostates et 5 dalles de couverture composent le monument[1]. Nombre de ces pierres sont gravées : bateau, oiseau, crosse, hache, signe quadrilatère, signe en croix, cachalot[8].

Un tertre de forme ovale[1] d'environ 80 m de long[2] recouvre l'ensemble. 6 petits menhirs alignés en arc de cercle au sud-ouest[9] ainsi que des coffres, maintenant disparus, en font partie[2]. Un escalier contemporain permet de rejoindre le dolmen au sein de son tumulus[2].

La gravure sur la dalle de chevet, longtemps interprétée comme une hache-charrue, serait un cachalot[10] qui renvoie au rapport au monde marin qu'ont les derniers chasseurs-cueilleurs mésolithiques qui coexistent avec les premières communautés agricoles néolithiques du littoral atlantique[11].

Historique

Le tumulus date du Néolithique[3].

Comme les principaux monuments mégalithiques de Locmariaquer, il est acquis en 1882 par l'État qui le fait inscrire sur la liste des monuments historiques protégés en 1889. La tombe à couloir se retrouve à cette époque dans le domaine de l'État, alors que son accès (avec l'escalier en pierre) se fait par une propriété privée[12].

Des fouilles sont menées en 1863 et 1911, par René Galles[13] puis Zacharie Le Rouzic[9], qui mettent au jour deux inhumations et des squelettes de chevaux[9] - [14].

Annexes

Bibliographie

- Serge Cassen, « Le Mané Lud en images. Interprétations de signes gravés sur les parois de la tombe à couloir néolithique de Locmariaquer (Morbihan) », Gallia Préhistoire, no 49, (lire en ligne)

- Serge Cassen, « Le Mané Lud en mouvement. Déroulé de signes dans un ouvrage néolithique de pierres dressées à Locmariaquer (Morbihan) », Préhistoires méditerranéennes, no 2, (lire en ligne)

Notes et références

- « France - Dolmen de Mane-Lud [DLMANE] », Mégalithes du monde

- « Dolmen du Mane Lud, commune de Locmariaquer », Mégalithes bretons

- « Tumulus avec dolmen du Mané-Nélud », notice no PA00091393, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Distance vérifiée sur Géoportail.

- Gauthier Aubert, Le président de Robien. Gentilhomme et savant dans la Bretagne des lumières, Presses universitaires de Rennes, , p. 297-304.

- Anne-Elisabeth Riskine, Carnac, l'armée de pierres, Imprimerie nationale, , p. 53

- « Mane Lud Dolmen », The Megalithic Portal

- Cassen 2011

- « Le dolmen de Mané Lud », Lieux insolites

- Le recours à un éclairage rasant qui accuse ces reliefs, permet de rendre plus visible les éléments qui permettent d'identifier le cachalot en le distinguant du reste des grands cétacés : la grande tête quadrangulaire et allongée, exposée lors de sa « navigation » ; le jet (ici reproduit en forme assez classique de « fontaine », avec un double jet d'eau symétrique ; la nageoire caudale en immersion, normalement horizontale, représentée tournée de quelques degrés. Cf Orthostate 1, tiré de Serge Cassen, « Le Mané Lud en mouvement. Déroulé de signes dans un ouvrage néolithique de pierres dressées à Locmariaquer (Morbihan) », Préhistoires Méditerranéennes, no 2, , p. 11-69.

- Le cachalot fait partie du corpus des représentations iconographiques du mégalithisme armoricain. L'altération de l'orthostate envahi de mousses a abîmé la queue et le pénis, normalement dégagé du corps de l’animal. Cet organe sexuel est le quatrième élément d'identification de l'animal. « Deux conséquences d’un énorme intérêt : la première est la définition de son sexe, qui coïncide avec l’idée du mâle, voyageur solitaire et dangereux ; la seconde est une référence sur les conditions de perception. Le cachalot échoué expire avec une érection qui a toujours attiré l’attention des observateurs et qui fut systématiquement reflétée par les représentations historiques des scènes, en Europe, depuis le XVe siècle. Il est plus que probable que ceux qui ont défini la représentation ont eu la possibilité d’observer l’animal expirant sur la plage ou, encore, d’être informé par les témoins locaux, chasseurs ou simples spectateurs ». Cf Cassen & Vaquero Lastres 2000, La Forme d’une chose, in: Eléments d’architecture : exploration d’un tertre funéraire à Lannec er Gadouer (Erdeven, Morbihan) : constructions et reconstructions dans le Néolithique morbihannais : propositions pour une lecture symbolique, Cassen S. (Dir.), Chauvigny, Association des Publications chauvinoises (A.P.C.), 2000, p.641

- Charles-Tanguy Le Roux, « La gestion et l’étude des mégalithes de Locmariaquer », Gallia Préhistoire, no 38 (suppl.), , p. 47.

- Galles publie en 1864, dans les Mémoires de la Société polymathique du Morbihan, le compte rendu des fouilles pratiquées par lui au Mané-Lud :

« Le Mané-Lud, on le sait, forme une butte artificielle très allongée, 80 mètres de long sur 50 de large, et remarquablement basse, 5,50 m seulement d'élévation. J'en décrirai l'intérieur dans l'ordre de mes fouilles dont le point de départ était à l'extrémité orientale du tumulus. À 10 mètres, je rencontre un alignement curviligne de petits menhirs de 40 à 50 centimètres de hauteur et noyés à 4", 50, au-dessous du sommet, dans les vases desséchées qui forment la tombelle. Cette ligne de pierres avait 12 mètres d'étendue. Sur chacune des cinq pierres debout formant l'extrémité nord, nous avons trouvé le squelette d'une tête de cheval. Une seconde rangée de pierres parallèles à la première — cette rangée était à 3"", 50 de la première — formait avec elle une sorte d'allée. Elle en différait en ce que ses éléments au lieu de se toucher étaient séparés par des intervalles de 10 mètres environ. À partir de cet alignement, notre tranchée, en s'avançant vers l'ouest, a trouvé le sol naturel recouvert d'une couche de pierres sèches s'étendant avec une épaisseur de 40 centimètres dans toute l'étendue, d'une surface à peu près ovale, longue de 40 mètres et ayant 18 mètres de largeur moyenne. Cette nappe de pierre nous paraît avoir eu particulièrement pour but de recouvrir le lieu où certaines pratiques funéraires se seraient accomplies, car nous avons trouvé en la soulevant, d'abord, à 8 mètres des menhirs intérieurs, un monceau de charbons de bois, puis plus loin, à 12 mètres de distance, une agglomération d'ossements d'animaux. Précisément à partir de l'endroit où nous avons rencontré ces derniers débris, c'est-à-dire à une dizaine de mètres du centre du tumulus, la couche de pierre s'élève, puis se bombe en conchoïde, de manière à former un galgal semblable à tous ceux que nous connaissons, mais qui, circonstance exceptionnelle, se trouve ici englobé de toutes parts, dans l'énorme tombelle de vase marine dont il occupe à peu près le milieu. Au centre du galgal qui, pour 10 mètres de rayon, à sa base, présente une hauteur de 2,20 m, nous avons trouvé, au milieu des terres amoncelées, une crypte longue d'un peu plus de 2 mètres, large de 1,25 m et haute de 1,10 m. Les parois de ce caveau sont formées d'une grossière maçonnerie de pierres sèches. Sa voûte, au lieu de consister, comme d'ordinaire, en une ou deux tables de granit, est composée d'un grand nombre de dalles plates, non taillées et retenues seulement par l'agencement des pierres du galgal. de telle façon que le dérangement d'une seule de ces pierres peut faire crouler tout ce fragile édifice. Cette crypte complètement fermée de toutes parts était une tombe. La position relative des ossements semble indiquer que les corps (il y avait deux têtes) avaient été repliés sur eux-mêmes. Vers le milieu de la chambre étaient un petit tas de charbon de bois et quelques fragments d'os calcinés. À l'autre extrémité un petit couteau en roche siliceuse du pays, puis quelques débris de poterie grossière et deux morceaux de silex pyromaque. Après avoir vidé la chambre qui était en partie remplie de terre, nous pûmes constater au-dessous du lit de terre un dallage irrégulier en pierres plates épaisses de 5 à 6 centimètres et recouverte eu dessus d'une couche onctueuse couleur de rouille dans laquelle nous avons bientôt reconnu les restes d'un plancher de bois, dont plusieurs parcelles se sont trouvées suffisamment conservées. Au-dessous des dalles un lit de terre de 5 centimètres d'épaisseur reposait sur le sol naturel et ne contenait rien en particulier. À l'ouest du galgal central, nous n'avons plus trouvé que la roche granitique ; mais là, comme à l'est, la roche avait été aplanie, nous voulons dire dépouillée de l'enveloppe de terre naturelle qui la recouvrait. Les ouvriers avaient probablement reculé devant la difficulté de l'attaquer elle-même. À l'extrémité du tumulus, au point de la plaine d'où l'on voit le soleil disparaître chaque soir dans l'Océan, se dresse, vers le ravin, l'allée couverte mise à nu par nos devanciers. Nous n'avions plus à l'explorer ; mais nous devons nous rappeler que ses parois sont, en quelques endroits, couvertes de signes bizarres encore visibles dont la patience de M. Samuel Fergusson a pu rétablir les contours. En somme qu'avons-nous trouvé ? D'abord une plate-forme rocheuse préparée sur une étendue de plus de 80 mètres en longueur et de 50 en largeur. Ensuite à l'extrémité occidentale de ce plateau un beau dolmen à galerie et à l'extrémité orientale une avenue de pierres debout, dont quelques-unes supportaient des têtes de cheval. Au milieu, un galgal formé de pierres sèches et recouvrant une crypte sépulcrale établie d'après un système de construction particulier et renfermant des ossements humains et quelques objets de l'âge de la pierre polie. Entre le galgal et les menhirs, une masse de pierre artificielle couvrant le sol naturel et qui, soulevée, laissa voir un monceau de charbons ; plus loin un tas d'ossements d'animaux. Enfin toutes ces choses noyées dans un monticule de vases desséchées, entassées à grande peine et formant une masse imperméable de près de dix mille mètres cubes. Le tumulus allongé n'était pas destiné seulement à protéger les cryptes, mais à recouvrir le théâtre tout entier d'une scène funéraire imposante. Pour nous, le Mané-Lud est une illustre tombe et ces têtes équestres, ces restes de sacrifice, ces squelettes humains sont là pour accompagner la dépouille mortelle d'un grand chef »

. Cf Bertrand, Alexandre Louis Joseph., La religion des Gaulois; les Druides et la druidisme, E. Leroux, (OCLC 38671139, lire en ligne) - Bertrand, Alexandre., La religion des gaulois : les druides et la druidisme., Nabu Press, (ISBN 1149519878 et 9781149519875, OCLC 945907603, lire en ligne)