Tramway de Dunkerque

Le tramway de Dunkerque est un ancien réseau de transport exploité dans cette ville et sa banlieue à partir de .

| Tramway de Dunkerque | ||

La station de la Gare de Dunkerque | ||

| Situation | Dunkerque | |

|---|---|---|

| Type | Tramway | |

| Entrée en service | 1880 | |

| Fin de service | 1952 | |

| Longueur du réseau | 13 km | |

| Lignes | 5 [1] | |

| Écartement des rails | voie normale | |

| Propriétaire | Ville de Dunkerque (réseau urbain) département du Nord (réseau suburbain) |

|

| Exploitant | Sté des Tramways de Dunkerque et extensions | |

Pratiquement détruit, comme la ville, pendant la Seconde Guerre mondiale, une de ses lignes a néanmoins été reconstruite après-guerre, et le dernier tramway a circulé le [1].

Histoire

- 1838 : Le chemin de fer dessert Dunkerque, favorisant le développement de la ville et du port[2]

- : le conseil municipal dunkerquois demande au gouvernement l’implantation d’un réseau de tramway constitué par deux lignes, l'une entre la gare - Casino de Malo-les-Bains, et l'autre, se détachant de la première place Jean-Bart pour aller jusqu'à la limite communale de Rosendaël[2].

- : Le premier tramway hippomobile de Dunkerque est déclaré d'utilité publique, et la concession rétrocédée à M. Spilliaerdt-Caymax[3], un négociant-armateur anversois[4]. Cette concession devait expirer en 1919.

- : Mise en service, en traction hippomobile, de la première ligne[1], sur 2 km, entre la gare de Dunkerque et la chapelle Notre-Dame des Dunes. La ligne est prolongée jusqu'au Casino lors de la livraison de la nouvelle avenue des Bains-de-mer[2].

- : Essai de deux machines à vapeur, système H. Tilkin-Mention, dont l'une déraille dans une courbe serrée de 14 m. de rayon, sur une section de voie mal établie. L'essai n'a donc pas de suite[2].

- : Par ailleurs et de manière indépendante, est concédée pour trente ans à la société du tramway de Saint-Pol-sur-Mer à Dunkerque et extensions une « ligne de tramway, à traction de chevaux, destinée au transport des voyageurs et, éventuellement, des marchandises, entre l'ancienne écluse de Mardyck, commune de Saint-Pol-sur-Mer, et la gare de Dunkerque »[5]. La commune de Saint-Pol, alors indépendante de Dunkerque, subventionne la ligne qui devait être construite à voie étroite (0,60 m.), système Decauville, et exploitée par le concessionnaire à ses risques et périls.

- : mise en service de la ligne à traction hippomobile entre la gare de Dunkerque et la mairie de Saint-Pol-sur-Mer.

- : M. Spilliaerdt-Caimax obtient également la concession par le département du Nord, jusqu'en 1919, d'un réseau suburbain entre la gare de Dunkerque et celle de Rosendaël, ainsi qu'un embranchement vers la plage de Malo-les-Bains, également en traction hippomobile[6].

- : Mise en service de la ligne à traction hippomobile entre Dunkerque et la gare de Rosendaël. Cette ligne est raccordée à celle établie entre la gare de Dunkerque et le Kursaal

- Premiers essais de tramways électriques à accumulateurs sur la ligne de Malo-les-Bains, puis en sur la ligne de Rosendaël. On souhaite alors éviter les fils aériens jugés disgracieux, et la solution des accumulateurs, déjà utilisée sur certains réseaux des tramways de Paris ou sur le tramway de Lille. Après la mise en service des tramways à accumulateurs, en 1899, on s'aperçoit que le matériel est inadapté et peu fiable, amenant de fréquentes pannes en lignes, pendant lesquelles on voit des chevaux remorquer les motrices à accumulateurs jusqu'au dépôt[2] - [1]...

La ville et l'exploitant s'orientent vers une traction électrique à captage par fil aérien, qui sera entérinée par décret en 1902 et mise en service en 1903. - 1900 : mise en service du premier tramway omnibus à Coudekerque.

- : Décret approuvant la substitution dans les droits à la concession de M. Spilliaerdt-Caymax au profit de la Société Anonyme des Tramways de Dunkerque et Extensions (TDE)[7] - [8]. Celle-ci aurait été absorbée, en 1931, par la Société des Tramways de Dunkerque et de Calais, du Groupe Mariage[2], qui contrôlait la STCRP parisienne, la STCRT toulousaine et le Tramway de Nice et du Littoral. Elle est intégrée en 1992 au sein de la CGEA, ancêtre de Veolia transport[9].

- : Décret entérinant la transformation du réseau en tramway électrique et autorisant la création de nouvelles lignes[10]. cette concession, dont les documents remplacent ceux de 1875, était consentie jusqu'en 1949.

- : Mise en service du tramway électrique entre la gare de Dunkerque et Malo ou Rosendaël, puis, peu après, jusqu'à Malo-Terminus et sur la ligne de la Basse-Ville[2].

- 1906 : Mise en service de la ligne des Darses, prolongeant celle de Rosendaël depuis l'Église Saint-Eloi jusqu'au Môle n°2 [2].

.JPG.webp)

- : décret autorisant le prolongement de la ligne interurbaine n°3, de Malo-Terminus au Casino, et de la ligne D du réseau urbain dite de la Basse-Ville jusqu'à la gare de Coudekerque-Branche[11]. La ligne de la Basse-Ville est effectivement prolongée jusqu'à la gare de Coudekerque-Branche en 1907.

- : Décret annulant la concession du tramway de Saint-Pol-sur-Mer et l'attribuant à la Compagnie des tramways de Dunkerque et extensions. La TDE transforme la ligne pour la mettre en voie normale et y faire enfin circuler les tramways électriques.

- Première Guerre mondiale : Huit mille obus furent utilisés pour bombarder la ville, tuant 500 habitants et détruisant de nombreux édifices. Le réseau subit d'importants dégâts, notamment en ce qui concerne la ligne aérienne, ce qui amène à des interruptions de service sur certaines lignes. Globalement, le réseau demeure fonctionnel sur presque toutes les lignes.

- 1923 : suppression de la courte ligne des Darses, report du terminus de la ligne de Rosendaël ) la Gare de Dunkerque, dont l'exploitation est alors assurée, comme sur les lignes qui seront supprimées ensuite, par une desserte par autobus. Le matériel bénéficie, vingt ans après sa mise en service, d'une rénovation, avec la suppression des lanterneaux d'aération, reconstruction des plates-formes avec la création de parois latérales (vestibulation) assurant un meilleurs confort pour les voyageurs et une bonne visibilité pour le conducteur.

- : suppression de la ligne saisonnière de Malo-Terminus.

- : suppression de la ligne de la Basse-Ville et de celle de Coudekerque-Branche.

- : suppression de la ligne de Saint-Pol-sur-Mer.

- : 17 autobus de la STDE sont réquisitionnés par l'armée allemande, réduisant et reportant le trafic sur les tramways.

- : La ville et son réseau de tramway subit d'importantes destructions lors de la Bataille de Dunkerque. Le dépôt de l'avenue de la République est incendié, plusieurs tramways sont détruits ou gravement endommagés, et le trafic est totalement interrompu.

- : Sur ordre des autorités d'occupation, la ligne gare de Dunkerque - Place Turenne (Malo-les-Bains) est remise en service, par récupération de coupons de rails sur les lignes récemment désaffectées mais pas encore déposées, et réparation sommaires des lignes aériennes et du matériel roulant. Le reste des rails et pylônes du tramway seront utilisés par l'armée d'occupation pour renforcer le Mur de l'Atlantique par des ouvrages anti-chars dits pieux Rommel.

- 1945 : La ville restant occupée par l'armée allemande jusqu'à la capitulation du 8 mai 1945, elle est bombardée par les alliés, et le réseau de tramway est à nouveau totalement détruit.

- 1946 : un minimum de service de transport en commun est assuré dans l'agglomération, grâce à trois autobus qui n'avaient pas été réquisitionnés.

- Après la Seconde Guerre mondiale, seule la ligne de Malo-les-Bains sur les cinq est sommairement reconstruite et est remise en service le . Elle n'est exploitée que jusqu'au , année où elle est remplacée par des autobus, qui avaient commencé à circuler dès 1925 dans l'agglomération[1] - [12] - [2] - [7].

Lignes

Dans son développement maximum, le réseau était constitué de cinq lignes urbaines et trois lignes suburbaines (la toponymie employée est celle de l'époque)[2] :

- A - de la Place de la Gare au Kursaal :

- La ligne utilisant l'itinéraire suivant : Place de la Gare, avenue Thiers, rue Thiers, Place de la République, rue Alexandre-III, Place Jean-Bart, rue de l'Église, place d'Armes, rue du Quai, Quai de Leughenaer, rue Carnot, traversée des fortifications anciennes et nouvelles, avenue des Bains-de-mer, Place du Kursaal)[6] Lors de l'électrification, la ligne est mise à double voie, mais, lorsque la voirie est trop étroite, utilise au retour d'autres rues qu'à l'aller : Place du Kursaal, avenue des Bains-de-mer, traversée des fortifications, rue Carnot, rue des Vieux-remparts, rue des arbres, quai du Leughenaer, rue du Quai, place d'Armes, rue de l'Église, rue Jean-Bart, rue Alexandre-III, Place de la République, rue Thiers, avenue Thiers, Place de la Gare[10].

- B - de la Rue de l'Église à Rosendaël, mise en service le :

- Entre la rue de l'Église et la limite communale vers Rosendaël (via la rue des Vieux quartiers, la rue du Magasin-à-Poudre, la rue de l'Abreuvoir, la Place du Théâtre (côté est - aujourd'hui place du Général-de-Gaulle), la rue Benjamin-Morel, la Place Calonne (partie nord), la rue de Nieuport, le pont de Rosendaël, la traversée des fortifications)[6], prolongée par la ligne suburbaine n°1.

- C - ligne dite des Darses,

- Place Jean-Bart, rue des Bassins (actuelle rue de l'Amiral-Romarc'h), rue de l'Arrière-port (actuelle rue des Fusiliers-Marins), pont fixe sur l'écluse de Bergues (construit à cette occasion), rue du Ponceau, rue du Magasin-Général (actuelle rue Félix-Coquelle), chaussée longeant les Darses [10] jusqu'au Môle 2.

- D - ligne dite de la Basse-Ville,

- Rue du Fort-Louis, rue de Paris, Place Vauban, pont Royal, rue Royale (actuelle rue Albert-1er) , place de la République[10], où elle se raccorde à la ligne A. Cette ligne est prolongée, aux termes du décret de 1906, jusqu'à la gare de Coudekerque-Branche[11].

- E - la ligne de Saint-Pol-sur-Mer.

- Son itinéraire était le suivant : Rue de Saint-Pol, Quai de Mardyck jusqu'à la limite communale, puis rue de la République à Saint-Pol-sur-Mer jusqu'à la mairie.

Le réseau suburbain s'étendait sur les territoires de Rosendaël et de Malo-les-Bains avec trois lignes :

- 1 - de la limite du territoire de Dunkerque à la Gare de Rosendaël, en prolongement de la ligne B :

- par la Rue Nationale (actuelle rue du Maréchal-Foch et rue Paul-Machy) à Rosendaël, jusqu'au passage à niveau de la ligne de Furnes où est situé le terminus. La gare de Rosendaël y sera aménagée, et les voies du chemin de fer franchies par une passerelle spéciale.

- 2 - de la Place de la Mairie de Rosendaël à la Place du Kursaal à Malo-les-Bains,

- La ligne partait de la Rue Nationale (du Maréchal-Foch) et empruntait les rues Victor-Hugo et Gambetta jusqu'à la Place de la République (à la limite des communes de Rosendaël et de Malo-les-Bains) puis l'avenue Gaspard-Malo, la Place Turenne, l'avenue Faidherbe et l'avenue Bel-Air.

- 3 - ligne dite de Malo-Terminus, prolongée au Casino :

- La ligne passait par le Boulevard de la République jusqu'à la gare de Leffrinckoucke, sur la ligne de Furnes. Le décret de 1906 prévoit son prolongement de Malo-Terminus au Casino, par le boulevard Tristam projeté à l'époque[11].

Tramway sur le Pont-Royal...

Tramway sur le Pont-Royal... ... et sur la voie unique devant le Palais de justice.

... et sur la voie unique devant le Palais de justice. Évitement sur la voie unique du tramway, Quai de Leughenaer (à droite), longeant, à gauche, la voie portuaire du chemin de fer.

Évitement sur la voie unique du tramway, Quai de Leughenaer (à droite), longeant, à gauche, la voie portuaire du chemin de fer.

Infrastructure

Le réseau était établie à voie normale, à l'exception de la ligne de la ligne de Saint-Pol, dotée initialement d'une voie étroite de 60 cm, et qui ne sera transformée en voie normale qu'en 1913.

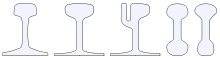

La voie

La voie des tramways à traction hippomobile devait être réalisée avec une voie de type Finet, mais la compagnie change d'avis, et installe une voie Demerbe. Celle-ci est constituée de rails à double champignon et longrines métalliques solidaires des rails. Ces longrines, de forme spéciale, permettaient de bourrer l'espace les séparant du rail de sable et gravier, afin de rendre le roulement plus doux. ce rail, de construction et d'entretien couteux, est rapidement remplacé par le rail type Broca, qui était devenu le rail standard des voies de tramway[2].

Dépôt et usine électrique

Le dépôt du tramway hippomobile se trouve à Malo-les-Bains, à l'emplacement actuel de la place du Casino.

La première usine électrique destinée à l'alimentation des tramways à accumulateurs, ainsi que leur dépôt, est implantée à proximité du dépôt initial, provoquant les récriminations des habitants et de la municipalité, qui se plaignent des nuisances et fumées de l'installation.

M. Spillaerdt annonce donc le le déplacement tant du dépôt que de l'usine électrique 103 Avenue de la République à Malo-les-Bains à Rosendaël[alpha 1]. Le projet de ré-électrification du réseau par fil aérien mentionne que l'usine électrique, d'une puissance de 500 CV, sera dotée de chaudières timbrées à 8 atmosphères, alimentant des machines à vapeur horizontales du type Corliss qui entraîneront des dynamos hypercompound. Le courant électrique continu aura une tension de 500 à 550 volts. Le dépôt comprend une remise pour les tramways, motrices et remorques avec une unique entrée donnant sur le boulevard côté Dunkerque. Endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale il est rénové à la fin des hostilités. L'emprise du dépôt est vendue à une date inconnue à la suite de la fermeture du dépôt et existe toujours[13].

Un second dépôt servant probablement uniquement de remise est également créée au sud-est de la place de la République le long de la rue Arago sur le territoire de Rosendaël. Également endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'est cependant pas reconstruit et est démoli à la fermeture du réseau, son emprise qui n'a pas été construite sert d'assiette à l'actuelle place Daniel Verhele[14].

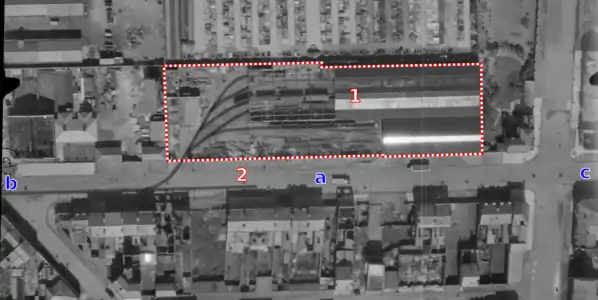

Dépôt du boulevard de la République en :

Dépôt du boulevard de la République en :

1 remise

2 ancienne voie vers Malo-Terminus

a boulevard de la République

b vers la place de la République et Dunkerque

c vers Malo-Terminus. Dépôt à proximité de la place de la République en :

Dépôt à proximité de la place de la République en :

1 remises

a rue Arago

b place de la République.

| Illustration | Nom | Commune | Localisation |

|---|---|---|---|

.jpg.webp) Image actuelle. |

Dépôt du boulevard de la République | Malo-les-Bains | 51° 02′ 41″ N, 2° 24′ 08″ E |

| Dépôt (à proximité de la place de la République) | Rosendaël | 51° 02′ 35″ N, 2° 23′ 58″ E |

Ouvrages d'art

Exploitation

Aux termes des cahiers des charges, les lignes, après leur électrification, devaient avoir un nombre minimum de dessertes journalières, fixé comme suit :

- de Dunkerque à Malo-les-Bains :

- 80 trains du 1er octobre au ;

- 120 trains du 1er avril au ;

- 160 trains, du au ;

- de Malo-les-Bains à Rosendaël :

- 39 trains du 1er octobre au ;

- 42 trains du 1er avril au ;

- du Kursaal à Malo-Terminus :

- 12 trains du 1er octobre au ;

- 14 trains du 1er avril au ;

- de Dunkerque à Rosendaël et sur la ligne de la Basse-Ville :

- 56 trains, du 1er octobre au ;

- 80 trains du 1er avril au

- sur la ligne des Darses : 56 trains pendant toute l'année.

Les tramways devaient circuler de 7h. à 21h30, du 1er octobre au ; de 6h30 à 22h, du 1er avril au , et de 6h30 à 22h30 du au , sauf sur la ligne de Malo-Terminus où il ne débutera qu'à 7h. s'achever à 21h du 1er avril au , et, le reste de l'année, de 8h. à 20h[2].

Matériel roulant

Les voitures hippomobiles d'origine de la ligne Gare de Dunkerque - Kursaal étaient dotées d'impériales et étaient tractées par deux chevaux[12].

Les six voitures à voie étroite de la Société du tramway de Saint-Pol-sur-Mer à Dunkerque et extensions était à plates-formes extrêmes ouvertes, tractées par une cavalerie variant de douze à vingt chevaux.

.JPG.webp)

Lors de l'électrification par accumulateurs de 1899, après des essais infructueux de transformation du matériel hippomobile, la compagnie acquit quatorze motrices à impériales de conception anglaise, et utilisa alors le matériel hippomobile comme remorque des tramways électriques, après que l'impériale ait été supprimée[12].

Le matériel roulant était peint en vert foncé.

Toutefois, cette exploitation se révéla peu satisfaisante, compte tenu du poids mort constitué par les batteries, ainsi que l'importance du temps nécessaire pour les recharger et leur sulfatage, qui dégageait des vapeurs acides désagréables pour les voyageurs et qui corrodaient les caisses de tramway... De plus, lorsque les batteries ne sont plus neuves, il devient fréquent de constater des pannes des motrices sur la ligne, et la compagnie doit se résoudre à les faire ramener au dépôt en traction hippomobile.

Dans le cadre de la ré-electrification par ligne aérienne, la compagnie acquit 34 motrices, numérotées de 1 à 34, à plates-formes ouvertes, montées sur trucks SACM et tractées par deux moteurs Jeumont de 20 chevaux, capables d'atteindre une vitesse de 20 km/h. Elles étaient dotées de deux freins, le frein mécanique à sabot et à chaîne, dit « raccagnac », ainsi qu'un frein électrique. Elles pouvaient accueillir 40 voyageurs, dont 10 sur chaque plate-forme. Durant l'exploitation, les plates-formes furent fermées (ou « vestibulées » dans le vocabulaire de l'époque) puis prolongées[2].

Les remorques, numérotées 36 à 59, étaient de trois modèles différents :

- les anciens tramways électriques à accumulateurs, débarrassés de leurs impériales

- des voitures ouvertes, dites « baladeuses », à sept bancs transversaux pour 4 personnes chacun, plus deux plates-formes pouvant accueillir 8 personnes, soit 44 places au total

- des voitures fermées, identiques aux motrices, mais plus courtes.

Dans les années 1920, ces remorques furent remplacées par des voitures à plates-formes centrales[15] identiques à celles employées à Nantes [2] et numérotées dans la série 70.

La livrée du matériel électrique était blanc-ivoire[2].

Dans l'Entre-deux-guerres, le réseau comptait une trentaine de motrices et une douzaine de remorques[12].

Vestiges

Le dépôt du boulevard de la République a été vendu à la suite de la fermeture du réseau et ses bâtiments ont été préservés, de même que les culées du pont de Couderkerque sont toujours présentes bien que le site propre a depuis été construit.

Par ailleurs de nombreuses accroches pour la ligne aérienne sont encore visibles sur les façades des bâtiments.

.jpg.webp) L'ancien dépôt du boulevard de la République.

L'ancien dépôt du boulevard de la République..jpg.webp) Idem.

Idem. Vestiges du pont de Coudekerque surplombant la ligne de Dunkerque à Bray-Dunes.

Vestiges du pont de Coudekerque surplombant la ligne de Dunkerque à Bray-Dunes. L'ancienne entrée du site propre menant au pont du tram à Coudekerque sur le boulevard Jaurès aujourd'hui construite (bâtiment blanc au centre).

L'ancienne entrée du site propre menant au pont du tram à Coudekerque sur le boulevard Jaurès aujourd'hui construite (bâtiment blanc au centre).

Notes et sources

Notes

- Le dépôt sera en réalité construit sur le territoire de Malo-les-bains en partie nord du boulevard de la République.

Bibliographie

- René Courant, Le temps des tramways, Menton, Éditions du Cabri, coll. « Encyclopédie des chemins de fer », , 192 p. (ISBN 2-903310-22-X), p. 49

- Claude Gay, « Dunkerque à l'heure des tramways », Chemins de Fer régionaux et Urbains, vol. 2000/3, no 279, , p. 4-15 (ISSN 1141-7447)

- Gérard Tassin, « Le transport urbain à Dunkerque depuis la Première Guerre Mondiale », Revue historique de Dunkerque et du littoral « Spécial patrimoine et religion », no 38, .

Références

- « Tramway de Dunkerque », sur www.amtuir.org

- Dunkerque à l'heure des tramways, art. cit. en bibliographie

- Ministère des travaux publics, Direction des chemins de fer, Répertoire de la législation des chemins de fer Français : réseaux secondaires et tramways : situation au 31 décembre 1893, Paris, Impr. nationale, , 306 p. (lire en ligne), p. 166

- Henry Ratinckx, Le double livre d'adresses de la ville d'Anvers, et de ses environs pour l'année 1840, Anvers, H. Ratinckx éditeur,, , 406 p. (lire en ligne), p. 127

- « Décret du 23 juillet 1895 qui déclare d'utilité publique l'Etablissement, dans le département du Nord, d'une ligne de Tramway entre Saint-Pol-sur-Mer et Dunkerque (et traité de rétrocession ainsi que le cahier des charges associé) », Bulletin des lois de la République française, no 1724, , p. 417-430 (lire en ligne)

- « Décret qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département du Nord, d'une ligne de tramway entre Dunkerque et la gare de Rosendaël (et traité de rétrocession ainsi que le cahier des charges associé) », Bulletin des lois de la République française, no 1962, , p. 146-156 (lire en ligne)

- « Les transports urbains de l'agglomération Dunkerquoise - Un peu d'histoire », sur http://www.dkbus.com (consulté le )

- « Décret du 9 mai 1902 qui approuve la substitution à M. Spillaerdt-Caymax de la société anonyme des tramways de Dunkerque et extensions : 1° comme concessionnaire de la ligne de tramways dont l'établissement, dans le département du Nord, entre Dunkerque et la gare de Rosendaël, avec embranchement de la place de la Mairie, à Rosendaël, à la place du Kursaal à Malo-les-bains, a été déclarée d'utilité publique par décret du 10 février 1898 ; 2°, comme rétrocessionnaire du réseau de tramways dont l'établissement a été déclaré d'utilité publique par décret du 6 avril 1898 », Bulletin des lois de la République française, no 2392, , p. 1463-1464 (lire en ligne)

- « Société des Tramways de Dunkerque et Extensions », sur http://www.scriponet.com/ (consulté le )

- « Décret du 21 juin 1902 déclarant d'utilité publique : 1° les travaux à exécuter pour la substitution de la traction électrique à la traction par chevaux sur le réseau des Tramways de Dunkerque ; 2° l'établissement de nouvelles lignes de Tramway dans la ville de Dunkerque (et traité de rétrocession ainsi que le cahier des charges associé) », Bulletin des lois de la République française, no 2399, , p. 1669-1687 (lire en ligne)

- « Décret du 12 mars 1906 déclarant d'utilité publique l'établissement, dans le département du Nord, d'une ligne de Tramway dite de Malo-Terminus et d'une ligne dite de Dunkerque-Basse-Ville jusqu'à la gare de Coudekerque-Branche (et traité de rétrocession ainsi que le cahier des charges associé) », Bulletin des lois de la République française, no 2729, , p. 530-536 (lire en ligne)

- René Courant, op. cit. en bibliographie

- Photographies aériennes IGN : mission CN20000041_1920_CAFG6_0046 cliché n°46 du 01/09/1920 et mission C2302-0051_1948_CDP2951_0005 cliché n°5 du 20/04/1948

- Photographies aériennes IGN : mission CN20000041_1920_CAFG6_0046 cliché n°46 du 01/09/1920 et mission C2302-0051_1948_CDP2951_0005 cliché n°13 du 20/04/1948

- « Accueil - Musée des transports urbains de France », sur Musée des transports urbains de France (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Vidéo : « Dunkerque en 1913 : De la gare à Malo-les-Bains », sur http://www.europafilmtreasures.fr, (consulté le )