Trait du Maine

Le Trait du Maine est une race de chevaux de trait originaire de la région du Maine, dans le Nord-Ouest de la France. Sélectionné à partir des années 1830 par croisement entre les juments mayennaises et des étalons Percheron, il dispose de son propre stud-book en raison du refus de la Société hippique percheronne d'inclure les animaux nés hors du Perche. Il est officiellement reconnu comme race chevaline française en 1926, et compte jusqu'à 25 000 naissances annuelles en 1929. Surtout exportés vers la Beauce, ces chevaux le sont aussi jusqu'en Espagne. En 1966, le Trait du Maine est fusionné avec le Percheron, ce qui conduit progressivement à son extinction.

|

Trait du Maine

| |

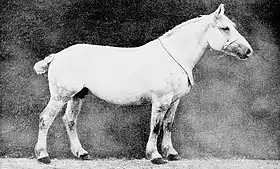

Quaravon, étalon Trait du Maine de 4 ans, gris, dans La Vie à la campagne, 1930. | |

| Région d’origine | |

|---|---|

| Région | Mayenne, |

| Caractéristiques | |

| Morphologie | Cheval de trait |

| Registre généalogique | Oui (1896 ou 1907-1966) |

| Taille | 1,60 m à 1,65 m recommandé, jusqu'à 1,70 m |

| Robe | Noir ou gris |

| Tête | Longue, profil rectiligne |

| Pieds | Hauts |

| Caractère | Doux et sobre |

| Statut FAO (conservation) | Éteinte |

| Autre | |

| Utilisation | Traction |

Le Trait du Maine est proche du Percheron, bien que plus petit et massif que ce dernier. Puissant, il porte une robe grise ou noire, le noir étant davantage apprécié. Il est destiné à tous les types de travaux de traction, notamment agricole.

Histoire

Ce cheval de trait est aussi connu sous les noms de « Mayennais » et de « Mayenne »[1]. La sélection de la race Trait du Maine débute dans les années 1830, lorsque les sociétés agricoles de la Mayenne recommandent le croisement des juments locales mayennaises avec des étalons Percheron[2] - [3]. Dès lors, le Trait du Maine ne constitue pas vraiment une race à part, mais plutôt un dérivé du Percheron[2] - [3]. La nature de sol et le climat, très similaires entre le Perche et la Mayenne, laissent espérer une amélioration des chevaux de travail mayennais[2].

Deux dates différentes sont citées pour la création du stud-book. D'après la Monographie agricole du département de la Mayenne, ce département a créé un « Stud-Book du Cheval de Trait de la Mayenne » en 1896, y consacrant des crédits importants[4]. D'après les Annales de Bretagne et des pays de l'ouest, le « Stud-book du Cheval de trait Mayennais » est créé en 1907[2] - [5] - [6]. La présentation de sujets de la race, au Congrès hippique de Paris, en 1909, suscite des commentaires élogieux de M. Lavalard : « Les Chevaux de la Mayenne se ressentent d'un élevage devenu plus méthodique, les Juments et les Pouliches se distinguent maintenant par la solidité des membres, la correction des formes et le dégagement des allures »[2]. Lors des réquisitions préalables à la Première Guerre mondiale, la Mayenne fournit environ 10 000 chevaux, ce qui désorganise durablement l'élevage, malgré une conservation des meilleures poulinières sur intervention du ministère de l'Agriculture[2] - [7].

En 1922, le département de Maine-et-Loire obtient la création d'une section « Maine-Anjou » dans le stud-book du cheval de trait français[2], ce qui mène à la constitution de la « Société du Cheval de Trait Maine-Anjou », la même année[8]. Les éleveurs sarthois tentent de se rapprocher de la Société hippique percheronne, en vain[2]. En effet, le syndicat des éleveurs du Percheron refuse l'inscription des animaux nés hors du Perche, ce qui exclut des éleveurs de la Mayenne, de la Sarthe et du Maine-et-Loire[9] - [10]. En réaction, les éleveurs sarthois fondent le « Stud-Book du Cheval de trait du Maine »[2] - [10], et sa société, présidée par M. D'Andigné[11], dont le périmètre d'action se compose des 16 cantons sarthois exclus par la Société hippique percheronne[8]. Leur objectif est à la fois de faire connaître la qualité de leurs animaux, et de bénéficier des subventions d'État pour cet élevage[8]. Ils ne souhaitent pas, initialement, créer une nouvelle race, mais avoir une société d'élevage pour leurs chevaux « type Percheron » nés hors zone[8]. Ils obtiennent des subventions du conseil général de la Sarthe pour l'organisation de concours d'élevage au Mans, et pour la gestion du stud-book[12], bien que cela engendre des tensions avec les éleveurs hors-Perche qui ne souhaitent pas s'inscrire au stud-book du Trait du Maine[13]. En deux ans, ils inscrivent 1 800 juments[14].

Le , ils s'unissent avec les éleveurs de chevaux de trait de la Mayenne et du Maine-et-Loire pour fonder l'« Union des Syndicats d'Élevage du Cheval de Trait du Maine », définir un standard de race, et unifier leur méthode de sélection[2]. L'année suivante, la race est officiellement reconnue sous le nom de « trait du Maine »[15], subventionnée pour l'achat d'étalons départementaux[16], et admise au concours central hippique de Paris, avec 40 000 francs de prix à répartir[17]. L'élevage de ces chevaux est alors intensif, en particulier dans la Mayenne[18]. En quelques années, des progrès considérables sont menés, notamment en raison des présentations d'animaux au concours central hippique de Paris[2]. Dans L'Ouest-Éclair du , un « éleveur, qui s'intéresse à l'avenir du Cheval du Maine », note qu'une « amélioration sensible parait s'être produite, bien que le nombre des exposants n'augmente pas »[19]. Il ajoute que « Beaucoup d'éleveurs, qui possèdent des sujets d'élite, reculent devant les frais d'un voyage à Paris, avec le souci d'être absents de chez eux pendant une semaine au moment de la fenaison »[19]. L'essentiel des chevaux exposés provient de la Mayenne[19].

D'après Marcel Mavré, la chute d'effectifs des chevaux de trait qui suit la Seconde Guerre mondiale motive une réorganisation de cet élevage[3]. En 1966, des races voisines du Percheron, qui possédaient leur propre stud-book, sont fusionnées dans ce dernier[20] - [3]. Le Trait du Maine est intégré au Percheron depuis 1966, notamment selon la dernière édition de l'encyclopédie de CAB International (2016)[20].

Description

Le standard de la race, publié en 1930, indique une taille moyenne de 1,60 m chez les juments, et 1,65 m chez les mâles[2] - [3]. Cependant, lors du concours central hippique de Paris, des sujets d'1,70 m ont été primés[19]. Il semble que les sujets épais et près de terre aient été les plus recherchés[19]. Ces chevaux sont réputés doux et sobres[21].

Morphologie

Un prototype de perfection a été défini pour caractériser le Trait du Maine idéal[2]. Le volume général de ce cheval de trait est moyen[2] - [3]. Il se rapproche beaucoup du type Percheron[7], bien qu'en comparaison, il soit plus bas au garrot, plus massif, épais et râblé[22].

La tête est assez longue, dotée d'un profil rectiligne, d'un front large et plat, et de fines oreilles bien plantées, plutôt longues[2]. Les naseaux, ouverts, sont plus longs que larges, sur un bout de nez plutôt effacé[2]. Les ganaches sont accusées, l'attache de tête est dégagée[2]. L'encolure est longue et puissante[2]. Le garrot est sorti[2]. Dos et reins sont droits et courts[2]. L'épaule est oblique et longue, le poitrail est large[2]. La poitrine est profonde et ample[2]. Les côtes sont longues et arquées[2]. La croupe est large et musclée, d'inclinaison moyenne[2]. Fesses et cuisses sont longues, descendues et musclées[2]. La queue est bien attachée[2]. Les avant-bras sont longs et puissants, les genoux larges, le canon est court avec des tendons forts et nets[2]. Le paturon est plutôt court, la couronne nette, le pied haut, le jarret large et bien dirigé[2]. Crinière et queue sont longues et dotées de crins fins ; les fanons sont peu abondants[2].

Robes

La société de la race autorise les robes noires et grises[2], comme le rappelle par ailleurs Marcel Mavré[3]. D'après le dictionnaire des sciences animales du CIRAD, la robe serait uniquement le noir[23]. La préférence entre robe foncée ou claire a fait l'objet de discussions entre éleveurs, les chevaux gris clair étant moins appréciés que les gris foncé et les noirs[19].

Sélection

L'« Union des Syndicats d'Élevage du Cheval de Trait du Maine »[24], dont le siège social est au Mans, organise la sélection de cette race[9]. Le conseil général de la Mayenne s'occupe du secrétariat du stud-book du Trait du Maine, de celui du concours agricole départemental de la Mayenne[25], et de la répartition des subventions à cet élevage[26].

La société organise notamment des concours itinérants[6] - [27]. Une table de pointage est utilisée, toute tare osseuse et tout vice héréditaire sont éliminatoires[2]. Les inscriptions au stud-book sont soumises à examen par une commission de 3 membres, dont un vétérinaire[2]. Les chevaux doivent avoir 3 ans révolus pour être inscrits, avec dérogation possible mais exceptionnelle pour les 2 ans[2]. Une marque au fer représentant les lettres « SM » est alors apposée sur le tiers supérieur du côté gauche de l'encolure[2]. Le propriétaire reçoit une fiche signalétique de son animal[2].

Seuls les chevaux inscrits au stud-book sont autorisés à participer au concours agricole départemental, où des primes sont versées aux sujets les mieux évalués[28].

La saillie par l'étalon est généralement pratiquée à la fin de l'hiver, qu'il s'agisse d'un étalon Percheron ou Trait du Maine[7]. La jument est ensuite mise au pâturage et son travail est limité[7]. Une ration de nourriture rafraîchissante lui est donnée durant les dernières semaines précédant la mise bas[7].

Utilisations

C'est un cheval de traction, apte au déplacement de lourdes charges au trot[3]. La sélection vise à répondre aux besoins en chevaux d'artillerie et en chevaux de travail agricole[7]. Traditionnellement, dans la région d'origine, seules les juments étaient mises au travail agricole[2].

Diffusion de l'élevage

Le Trait du Maine est indiqué comme local et comme natif du Nord-Ouest de la France, dans la base de données DAD-IS[1]. Les données de population les plus récentes, datées de 2006, signalent un effectif nul ; par ailleurs la race y est signalée comme éteinte[1].

L'aire d'élevage du Trait du Maine est très clairement définie, faisant l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française, à la suite de l'arrêté du [29]. La circonscription territoriale est limitée aux départements de la Mayenne, du Maine-et-Loire (dans le Nord[3]) et aux cantons de la Sarthe non compris dans la circonscription de la Société hippique percheronne[2] - [30] (dans l'Ouest[3]), formant le berceau de cette race[22], en particulier dans le bocage mayennais[31] - [32]. Dans le seul département de la Mayenne, en 1929, 48 000 juments Traits du Maine sont mises à la reproduction chaque année[4], pour 25 000 naissances annuelles de poulains[21]. Les ventes de chevaux Traits du Maine concernent le plus souvent la Beauce, mais aussi le centre et le sud de la France, et plus rarement l'Espagne[7].

L'étude menée par l'université d'Uppsala, publiée en pour la FAO, signale logiquement le Maine comme race de chevaux européenne locale, désormais éteinte[33]. L'encyclopédie Tous les chevaux du monde (2014), de Delachaux et Niestlé, le classe aussi comme race française éteinte, absorbée par le Percheron[34].

Notes et références

- DAD-IS.

- Maumené 1930, p. 7.

- Mavré 2004, p. 26.

- Ministère de l'Agriculture 1937, p. 48.

- Roland Jussiau, Louis Montméas et Alain Papet, Amélioration génétique des animaux d'élevage : bases scientifiques, sélection et croisements, Dijon, Educagri Éditions, , 322 p. (ISBN 2-84444-479-2 et 9782844444790, lire en ligne), p. 126.

- Annales de Bretagne et des pays l'ouest (Anjou, Maine, Touraine, vol. 88, Université de Haute-Bretagne (Rennes II), , p. 526.

- Recueil de médecine vétérinaire, Paris, Vigot frères, (lire en ligne), p. 310.

- « La société du cheval de trait du Maine », L'Ouest-Éclairéditeur=s.n., Rennes, no 8558, , p. 5 (lire en ligne).

- Société des agriculteurs de France, Comptes rendus des travaux de la Société des agriculteurs de France, vol. 58, La Société, , p. 131.

- Journal d'agriculture pratique, de jardinage et d'économie domestique, Paris, Librairie de la Maison rustique du XIXe siècle, 1923- (lire en ligne), p. 148.

- Conseil général de la Sarthe 1924, p. 550.

- Conseil général de la Sarthe, Rapports et délibérations, Le Mans, Conseil général de la Sarthe, (lire en ligne), p. 197.

- Conseil général de la Sarthe 1924, p. 492-493.

- Conseil général de la Sarthe 1924, p. 551.

- Masseron 1926.

- Conseil général de la Mayenne 1926, p. XCVII.

- Conseil général de la Mayenne 1926, p. CXVI.

- Conseil général de la Mayenne 1926, p. CCXLII.

- « Le cheval de trait du Maine », L'Ouest-Éclair, Rennes, s.n., no 10131, (lire en ligne).

- (en) Valerie Porter, Lawrence Alderson, Stephen J. G. Hall et Dan Phillip Sponenberg, Mason's World Encyclopedia of Livestock Breeds and Breeding, CAB International, , 6e éd., 1 107 p. (ISBN 1-84593-466-0, OCLC 948839453, lire en ligne), « Percheron », p. 494

- Ministère de l'Agriculture 1937, p. 49.

- Bernadette Lizet, « Rapport Chevaux de trait : le retour ? III Aperçus régionaux ».

- C. Meyer, « cheval de Trait du Maine », Montpellier, France, Dictionnaire des sciences animales, CIRAD (consulté le ).

- Mavré 2004, p. 44.

- Conseil général de la Mayenne 1926, p. CVII.

- Conseil général de la Mayenne 1926, p. 63-64.

- Colin 1930.

- Maumené 1930, p. 8.

- Journal officiel de la République française. Lois et décrets, Paris, s. n., (lire en ligne), p. 5063.

- Société des archives historiques du Maine, La Province du Maine, , p. 182.

- Alain Ménil, La maison rurale dans Le Maine et Le Haut-Anjou, vol. 6, Nonette, éditions créer, , 79 p. (ISBN 2-902894-10-4 et 9782902894109, lire en ligne), p. 31.

- Hermann 1952.

- (en) Rupak Khadka, « Global Horse Population with respect to Breeds and Risk Status », Uppsala, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science - Department of Animal Breeding and Genetics, , p. 59 ; 66.

- Élise Rousseau (ill. Yann Le Bris), Tous les chevaux du monde, Delachaux et Niestlé, , 544 p. (ISBN 2-603-01865-5), p. 542.

Annexes

Bibliographie

- [Brocherie 1955] Jacques-Y. Brocherie, Contribution à l'étude du cheval de trait du Maine : son élevage dans la Sarthe et dans la Mayenne, Impr. Au manuscrit, , 79 p.Thèse - École nationale vétérinaire, Alfort.

- [Colin 1930] Ambroise Colin, Essai sur le cheval de trait du Maine, éditions de la revue 'Nos animaux', , 73 p. (présentation en ligne)Thèse - École nationale vétérinaire, Alfort. N°28, soutenue devant la Faculté de médecine de Paris en 1930

- [Conseil général de la Mayenne 1926] Conseil général de la Mayenne, Rapports et délibérations, Lava, Conseil général de la Mayenne, (lire en ligne)

- [Hermann 1952] Hermann, La race de trait du Maine, Le Pin-au-Haras, École des Haras, , 21 p. (présentation en ligne)

- [Masseron 1926] Paul Masseron, Stud-Book, ou Livre généalogique du cheval de trait du Maine...,

- [Maumené 1930] Albert Maumené, « Le trait du Maine, dérivé du percheron », La vie à la campagne, vol. LXV, , p. 7-8 (lire en ligne)

- [Mavré 2004] Marcel Mavré, Attelages et attelées : un siècle d'utilisation du cheval de trait, France Agricole Éditions, , 223 p. (ISBN 978-2-85557-115-7, lire en ligne), « Le trait du Maine, dérivé du Percheron - 1930 ».

- [Ministère de l'Agriculture 1937] Ministère de l'Agriculture, Statistique agricole de la France. Annexe à l'enquête de 1929 : Monographie agricole du département de la Mayenne, Lava, Impr. Barnéoud, (lire en ligne), « Race de trait du Maine »

Articles connexes

Lien externe

- (en) « Maine / France (Horse) », Domestic Animal Diversity Information System of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (DAD-IS) (consulté le )