Théorie des deux nations

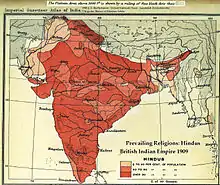

La théorie des deux nations (anglais : two-nation theory, ourdou : دو-قومی نظریہ — Dō-qaumī naẓariyah, devanagari : दो-क़ौमी नज़रिया, bengali : দ্বিজাতি তত্ত্ব — Dijati totto) est l'idée que la principale identité et le facteur unificateur des musulmans du sous-continent indien est leur religion, plutôt que leur langue, sans considération pour des caractéristiques ethniques ou autre[1] - [2]. La théorie des deux nations fut un principe essentiel du Mouvement pour le Pakistan (dans la conception du Pakistan comme un État-nation musulman en Asie du Sud) et de la partition des Indes en 1947[3].

L'idée que la religion est le facteur déterminant dans la définition de la nationalité des musulmans indiens était portée par Muhammad Ali Jinnah, qui en parla comme d'un réveil des musulmans pour la création du Pakistan[4]. C'est aussi une source d'inspiration pour plusieurs organisations nationalistes hindous, qui trouvèrent là des causes aussi variées que la redéfinition des musulmans indiens comme étrangers non-indiens et citoyens de deuxième classe en Inde, l'expulsion de tous les musulmans de l'Inde, l'établissement d'un État officiellement hindou en Inde, l'interdiction des conversions à l'islam, et la promotion de la conversion ou reconversion des musulmans indiens à l’hindouisme[5] - [6] - [7] - [8].

Il existe plusieurs interprétations de la théorie des deux nations, qui divergent sur la possibilité que les nations éventuelles puissent coexister sur un seul territoire ou non, et qui ont ainsi des implications radicalement différentes. L'une de ces interprétations réclame l'autonomie souveraine, y compris le droit de faire sécession, pour les zones à majorité musulmane du sous-continent indien, mais sans aucun transfert de population (c'est-à-dire que les hindous et les musulmans continueraient à vivre ensemble). Une autre interprétation soutient que les hindous et les musulmans constituent « deux modes de vie distincts et fréquemment antagonistes, si bien qu'ils ne peuvent coexister en une même nation. »[9] Dans cette version, un transfert de populations (c'est-à-dire le déplacement total des hindous des zones à majorité musulmane et le déplacement total des musulmans des zones à majorité hindoue) est une étape souhaitable en vue d'une séparation complète de deux États incompatibles qui « ne peuvent coexister dans une relation harmonieuse »[10] - [11].

Deux conceptions s'opposaient à cette théorie des deux nations. La première se fondait sur l'idée d'une nation indienne une (en), dont les hindous et les musulmans seraient deux communautés interdépendantes[12]. C'est un principe fondateur de la République de l'Inde moderne et officiellement laïque. Même après la formation du Pakistan, les débats sur la question de savoir si les musulmans et les hindous sont des nationalités distinctes ou non se sont poursuivis dans le pays[13]. La deuxième conception défendait l'idée que tant que les Indiens ne formeraient pas une seule nation, ni les musulmans ni les hindous du sous-continent n'en formeraient une, et que c'étaient plutôt les unités régionales relativement homogènes du sous-continent qui constituaient les véritables nations et méritaient la souveraineté. Ce point de vue a été soutenu par les groupes baloutches[14], sindis[15] et pachtounes[16] du Pakistan.

Histoire

De manière générale, le gouvernement soutenu par les Britanniques et les commentateurs ont veillé « à parler des Indiens comme du peuple de l'Inde et à éviter de parler d'une nation indienne[2]. » Cela était cité comme une des raisons clés du contrôle britannique du pays : puisque les Indiens ne formaient pas une nation, ils n'étaient pas capable d'autogouvernance nationale[17]. Tandis que certains leaders indiens insistaient sur le fait que les Indiens formaient une nation, d'autres convenaient que les Indiens n'avaient pas encore de nation, mais qu'il n'y avait « pas de raison pour lesquelles, avec le temps, ils ne viennent pas à former une nation[2]. »

Des débats similaires sur l'identité nationale ont existé à l'intérieur de l'Inde aux niveaux linguistiques, régionaux et religieux. Tandis que certains supportaient l'idée que les musulmans indiens formaient une nation, d'autres maintenaient que non. Certains, comme Liaquat Ali Khan (plus tard Premier ministre du Pakistan) soutenaient que les musulmans indiens ne formaient pas encore une nation, mais pourraient se rassembler en une telle entité[2].

Selon les Études pakistanaises (en), Muhammad ibn al-Qasim est souvent cité comme le premier Pakistanais[18]. alors que Prakash K. Singh considère l'arrivée de Muhammad bin Qasim comme la première étape vers la création du Pakistan[19]. Muhammad Ali Jinnah associa le début du mouvement pour le Pakistan au moment où le premier musulman marcha à travers la « porte de l'islam » [le Sind][20].

Début de la prise de conscience et du mouvement identitaire musulmans (XIXe siècle – années 1940)

Le mouvement pour la prise de conscience et l'identité musulmanes commença avec le moderniste et réformateur Syed Ahmad Khan (1817–1898). De nombreux Pakistanais le considèrent comme l'architecte de la théorie des deux nations. Cependant, le chercheur Ziauddin Lahori, auteur de sept livres sur sir Syed, pense autrement. Selon lui, il est incorrect de dire que Syed Ahmad Khan proposa la théorie des deux nations[21].

Le philosophe poète Muhammad Iqbal (1877–1938), (le « poète de l'Orient »), fournit l'exposé philosophique et l'avocat Muhammad Ali Jinnah (1871–1948) le traduisit en la réalité politique d'un État-nation[22]. L'allocution présidentielle d'Iqbal à la Ligue musulmane du est vue par certains comme le premier exposé de la théorie des deux nations en soutien à ce qui deviendrait par la suite le Pakistan[22].

Le savant Al-Biruni (973-1048) avait observé, au début du XIe siècle, que les hindous et les musulmans différaients sur tous les sujets et les usages[22]. Le , Jinnah fit un discours à Lahore qui était très proche de la thèse d'Al-Biruni par le thème et le ton. Jinnah déclara que les hindous et les musulmans appartenaient à deux philosophies religieuses, avec des pratiques sociales et une littérature différentes, sans mariages mixtes et basées sur des idées et des concepts opposés. Leur modèles de vie et mode de vie étaient différents et malgré mille ans d'histoire, les relations entre hindous et musulmans ne pouvaient atteindre le niveau de la cordialité[22].

En 1948, Jinnah dit :

« L'islam nous a enseigné ceci et je pense que vous conviendrez avec moi, quoi que vous soyez et où que vous soyez, vous êtes un musulman. Vous appartenez à une nation désormais. Vous avez formé un territoire, un vaste territoire, il est tout à vous ; il n'appartient pas à un pendjabi, ou à un sindi, ou à un pathan, ou à un bengali. Il est tout à vous. »

La Ligue musulmane, en cherchant à représenter les musulmans indiens, sentit que les musulmans du sous-continent formaient une nation distincte et séparée des hindous. Ils demandèrent d'abord des élections séparées, mais quand ils en vinrent à la conclusion que les musulmans ne pourraient être en sécurité dans une Inde gouvernée par les hindous, ils commencèrent à demander un État séparé. La Société des nations demanda l'auto-détermination pour les zones à majorité musulmane sous la forme d'une État souverain reconnaissant des droits égaux et la protection aux minorités dans ces régions musulmanes[22].

Caractéristiques de la théorie

La théorie considérait que l'Inde n'était pas une nation. Elle admettait également qu'Indiens hindous et Indiens musulmans formaient chacun une nation, en dépit d'une grande variété de langues, cultures et ethnies au sein de chacun de ces groupes[23]. Afin de contrer les critiques qui disaient qu'une communauté d'ethnies et de langues radicalement variées qui étaient territorialement entremêlée avec d'autres communautés ne pourrait pas former une nation, la théorie répondait que le concept de nation en Orient était différent de celui en usage en Occident. En Orient, la religion était « un ordre social complet qui affecte toutes les activités de la vie » et « là où l'allégeance du peuple se divise sur la base de la religion, l'idée d'un nationalisme territorial n'a jamais réussi. »[24] - [25]

Elle soutient que « le musulman d'un pays a bien plus de sympathie pour un musulman vivant dans un autre pays que pour un non-musulman vivant dans le même pays. »[24] Ainsi, « la conception des musulmans indiens comme une nation peut ne pas être ethniquement correcte, mais elle l'est socialement. »[25]

Muhammad Iqbal avait aussi milité pour la notion d'une nationalité pan-islamique (voir : Oumma) et fermement condamné le concept d'une nation territoriale comme anti-islamique : « In tāzah xudā'ōⁿ mēⁿ, baṙā sab sē; waṭan hai: Jō pairahan is kā hai; woh maẕhab kā, kafan hai... (De tous ces nouveaux [faux] dieux, le plus grand est la mère-patrie (waṭan) : sa parure est [en réalité] le linceul de la religion...) »[26] Il avait prescrit la dissolution des nationalités en une société musulmane unifiée (ou millat) comme objectif ultime : « Butān-e raⁿŋg ō-xūⁿ kō tōṙ kar millat mēⁿ gum hō jā; Nah Tūrānī rahē bāqī, nah Īrānī, nah Afġānī (Détruisez les idoles des liens de couleur et de sang, et assemblez-vous en une société musulmane ; ne laissez subsister aucun Touran, ni aucun Iranien ou Afghan) »[27].

Le Pakistan, ou la Partition de l'Inde (1945)

Dans son livre de 1945 Pakistan, or The Partition of India, l'homme d'État indien et bouddhiste Bhimrao Ramji Ambedkar écrivit un sous-chapitre intitulé « Si les musulmans désirent véritablement et ardemment le Pakistan, leur choix mérite d'être accepté. » Il soutenait que, si les musulmans penchaient pour la création du Pakistan, la demande devrait être satisfaite dans l'intérêt de la sécurité de l'Inde. Il demandait si les musulmans de l'armée pourraient être fiables dans l'éventualité d'une agression musulmane contre l'Inde, ou d'une révolte musulmane. « Avec qui se rangeraient les musulmans indiens de l'armée ? » demandait-il. Selon lui, la supposition qu'hindous et musulmans pourraient vivre sous un État unique tout en formant des nations distinctes n'était qu'« un sermon vain, un projet fou, qu'aucun homme sensé n'approuverait[28]. »

Justifications par les leaders musulmans

La déclaration de Muhammad Iqbal expliquant l’attitude des délégués musulmans à la conférence de Londres tenue en fut une réplique à la déclaration de Jawaharlal Nehru. Nehru avait dit que l’attitude de la délégation musulmane était fondamentalement « réactionnaire ». Iqbal conclut sa réplique par :

« En conclusion, je dois poser une question directe au Pandit Jawaharlal : comment le problème de l’Inde peut-il être résolu si la communauté majoritaire ne concèdera ni les compromis minimaux nécessaires à la protection d’une minorité de 80 millions de personnes, ni n’acceptera la résolution d’un parti tiers ; mais continue à parler d’une sorte de nationalisme qui ne fonctionne qu’à son propre bénéfice ? Cette position ne peut admettre que deux réponses. Soit la communauté indienne majoritaire aura à accepter pour elle-même la position permanente d’un agent de l’impérialisme britannique en Orient, soit le pays devra être partagé sur la base des affinités religieuses, historiques et culturelles afin d’évacuer la question des scrutins et le problème communautaire dans sa forme présente. »

— [29]

Dans l’allocution présidentielle prononcée à la Ligue musulmane de Muhammad Ali Jinnah à Lahore le , il explique :

« Il est extrêmement difficile d’apprécier pourquoi nos amis hindous ne parviennent pas à comprendre la nature réelle de l’islam et de l’hindouisme. Ce ne sont pas des religions au sens strict du mot, mais, en fait, des ordres sociaux différents et distincts, et l’idée que les hindous et les musulmans puissent jamais créer une nation commune est un songe, et cette erreur d’une nation indienne unique rencontre des difficultés, et mènera l’Inde à sa destruction si nous échouons à corriger nos idées à temps. Les hindous et les musulmans appartiennent à deux philosophies religieuses, des pratiques sociales et des littératures différentes. Ils ne se marient pas ensemble, ni ne mangent ensemble et, en effet, ils appartiennent à deux civilisations différentes qui sont principalement fondées sur des idées et des conceptions différentes. Il est assez clair que les hindous et les musulmans puisent leur inspiration de sources historiques différentes. Ils ont des épopées différentes, des héros différents, et différentes périodes. Très souvent, le héros de l’un est l’antagoniste de l’autre, et de la même manière, leurs victoires et leurs défaites se correspondent. Assujetir ensemble deux telles nations sous un seul État, l’une en tant que minorité numérique et l’autre comme majorité, ne manquera pas de mener à un mécontentement grandissant et à la destruction finale de toute structure qui pourrait avoir été conçue pour le gouvernement d’un tel État. »

— [30]

En 1944, Jinnah déclara :

« Nous maintenons et soutenons que les musulmans et les hindous forment deux nations majeures d’après toute définition ou tout indice de nation. Nous formons une nation de cent millions de personnes et, ce qui est davantage, nous formons une nation avec nos propres et distinctes culture, civilisation, langue et littérature, art et architecture, noms et nomenclatures, sens des valeurs et proportions, lois et codes moraux, coutumes et calendriers, histoire et traditions, aptitudes et ambitions. En bref, nous avons nos propres modèle et mode de vie. »

—

Dans un entretien avec le journaliste Beverly Nichols, il disait :

« L’islam n’est pas seulement une doctrine religieuse, mais aussi un code de conduite réaliste en termes quotidiens et tout ce qui est important dans la vie : notre histoire, nos lois et notre jurisprudence. En toutes ces choses, notre modèle n’est pas seulement fondamentalement différent, mais aussi opposé aux hindous. Il n’y a rien dans la vie qui nous unisse. Nos noms, vêtements, nourritures, fêtes et rituels sont tous différents. Notre vie économique, nos idées sur l’éducation, le traitement des femmes, l’attitude envers les animaux et les considérations humanitaires sont toutes très différentes. »

—

L’opposition de Savarkar à la formation du Pakistan

Le Hindu Mahasabha, sous la présidence de Vinayak Damodar Savarkar, s’opposa sans compromis à la formation du Pakistan. Babasaheb Ambedkar résuma ainsi la position de Savarkar dans son Pakistan or The Partition of India :

« M. Savarkar... insiste pour que, bien qu’il y ait deux nations en Inde, l’Inde ne soit point divisée en deux parties, l’une pour les musulmans et l’autre pour les hindous ; pour que les deux nations demeurent en un pays unique et vivent sous le même manteau d’une constitution unique ; ... Dans la lutte pour le pouvoir politique entre les deux nations, la règle du jeu que M. Savarkar prescrit est celle d’un homme, une voix (en), que l’homme soit hindou ou musulman. Dans ce projet, un musulman n’obtient aucun avantage que n’ait pas un hindou. La minorité n’est pas la justification d’un privilège et la majorité le fondement d’une pénalité. L’État garantira aux musulmans toute mesure convenue de pouvoir politique sous la forme de la religion musulmane et de la culture musulmane. Mais l’État n’assurera pas de siège à la Législature ou dans l’administration et, si une telle garantie est exigée par les musulmans, un tel quota assuré ne devra pas excéder leur proportion dans la population générale[28]. »

Opposition de Khan Abdul Ghaffar Khan à la partition de l’Inde

Khan Abdul Ghaffar Khan, aussi connu comme le "Gandhi de la frontière" ou "Sarhadi Gandhi", n’était pas convaincu par la théorie des deux nations et désirait une seule Inde unifiée pour patrie, tant des hindous que des musulmans. Il était de la province de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan actuel. Il croyait que la partition serait dommageable aux musulmans du sous-continent. Après la partition, Ghaffar Khan fut un fervent avocat du mouvement pour le Pachtounistan (en).

Opinion de Gandhi

M.K. Gandhi était contre la division de l’Inde sur des critères confessionnels. Il écrivit un jour :

« Je ne trouve aucun parallèle historique d’un corps de convertis et de leurs descendants prétendant former une nation séparée de la souche mère[31]. »

Débats postérieurs à la partition

Depuis la partition, la théorie a été l’objet de débats animés et d’interprétations différentes sur plusieurs niveaux. Dans ses mémoires intitulées Le chemin vers le Pakistan (1961), Chaudhry Khaliquzzaman, premier président de la Ligue musulmane du Pakistan, cite avec approbation Huseyn Shaheed Suhrawardy qui disait qu’elle s’était révélée dommageable aux musulmans d’Inde. Selon lui, Jinnah l’abandonna dans son célèbre discours du . Dans ce discours, Jinnah avait parlé d’un nationalisme pakistanais composite, renonçant effectivement au nationalisme confessionnel qu’il avait soutenu dans son discours du . Dans son discours du , il disait que les non-musulmans seraient des citoyens du Pakistan à part entière et qu’il n’y aurait pas de discrimination contre eux. "Vous pouvez appartenir à toute religion, ou caste, ou croyance qui n’a rien à voir avec les affaires de l’État."

La théorie a rencontré un certain scepticisme du fait que les musulmans ne se soient pas complètement détachés des hindous et qu’environ un tiers de tous les musulmans poursuivit sa vie dans l’Inde qui résulta de la partition, en tant que citoyens indiens, avec une majorité hindoue bien plus large[32] - [33]. La partition ultérieure du Pakistan lui-même en Pakistan actuel et Bangladesh fut citée comme une preuve à la fois que les musulmans ne constituaient pas une nation unique et que la religion n’était pas un facteur constitutif de nationalité[32] - [33] - [34] - [35] - [36].

Certains historiens ont revendiqué que la théorie avait été la création de quelques intellectuels musulmans[37]. L’homme politique pakistanais de premier plan Altaf Hussain du Mouvement Muttahida Qaumi pense que l’histoire a prouvé la théorie des deux nations inadaptée[38]. Il soutenait que "l’idée du Pakistan était morte à sa conception, lorsque la majorité des musulmans (dans les zones à minorité musulmande de l’Inde) choisirent de rester en arrière après la partition, une évidence répétée à la création du Bangladesh en 1971"[39].

Groupes ethniques et régionaux au Pakistan

Plusieurs leaders communautaires et régionaux au Pakistan commencèrent aussi à utiliser le terme "nation" pour décrire leurs régions, et soutinrent que leur existence même était menacée par le concept de l’agglomération en un Pakistan, d’après le principe d’une nation unique musulmane[40] - [41]. On a soutenu que cette idée que l’islam soit le fondement d’une nationalité entraînait trop profondément le Pakistan dans les affaires des autres États et régions musulmans, empêchait l’émergence d’un sentiment de nationalité pakistanaise original et indépendant de la référence à l’Inde, et encourageait le développement d’une culture fondamentaliste dans le pays[42] - [43] - [44].

En outre, parce que la partition a divisé les musulmans indiens en trois groupes (d’approximativement 150 millions de personnes chacun en Inde, au Pakistan et au Bangladesh) au lieu de former une communauté unique au sein d’une Inde unie qui aurait compté environ 450 millions de personnes en 2010 et potentiellement exercé une grande influence sur le sous-continent entier, la théorie des deux nations est parfois considérée comme ayant en définitive affaibli la position des musulmans sur le sous-continent et entraîné un amoindrissement territorial à grande échelle ou pénalisé les caractères culturels qui ont fini par être associés aux musulmans (p.ex. le déclin de la langue ourdoue en Inde)[45] - [46].

Cette critique a reçu une réponse contrastée au Pakistan. Une enquête conduite par Gallup Pakistan (en) en 2011 montre qu’une majorité incontestable de Pakistanais étaient d’avis que la séparation de l’Inde était justifiée en 1947[47]. Des commentateurs pakistanais ont soutenu que deux nations n’impliquaient pas nécessairement deux États, et que le fait que le Bangladesh ne se soit pas réuni à l’Inde après sa séparation du Pakistan appuie la théorie des deux nations[48] - [49].

D’autres ont soutenu que la théorie était toujours valide, en dépit d’une minorité musulmane toujours présente en Inde, et déclaré plusieurs fois que les musulmans indiens avaient été "hindouïsés" (c’est-à-dire avait perdu beaucoup de leur identité musulmane à cause d’une assimilation à la culture hindoue), ou qu’ils étaient traités comme un groupe exclus ou étranger par une Inde considérée sous domination hindoue[50]. On cite des paramètres comme un taux d’alphabétisation et un niveau d’éducation plus faibles chez les musulmans indiens par rapport aux hindous indiens, des différences culturelles durables et les flambées de violence religieuses en Inde comme celles sont survenues durant les émeutes de 2002 au Gujarat[3].

Identité panislamique

L’émergence d’un sentiment d’identité qui est panislamique plutôt que pakistanais a été défendue comme cohérent avec l’idéologie fondatrice du Pakistan et le concept que "l’islam lui-même est une nationalité" ; bien que la conception habituelle d’une "nationalité, pour les musulmans, soit comparable à l'idolâtrie."[51] - [52] Quand certains ont souligné que la promotion de la primauté d’une identité panislamique (par-dessus toutes les autres identités) était essentielle pour maintenir une différence par rapport à l’Inde et prévenir un "effondrement" national, d’autres ont soutenu que la théorie des deux nations avait servi son but en "mettant le Pakistan au monde" et devrait désormais être congédiée pour lui permettre d’émerger comme un État-nation normal[43] - [53].

Le commentateur politique réputé Irfan Husain (en), dans sa chronique de Dawn, observa qu’il était devenu "une tâche impossible et excessivement ennuyeuse de défendre une théorie défunte"[54]. Cependant, certains Pakistanais, dont un ancien brigadier pakistanais, Shaukat Qadir, pensent que la théorie pourrait seulement être infirmée par l’unification du Bangladesh indépendant et de la République de l’Inde[49].

Selon le Pr Sharif al Mujahid, qui peut être considéré comme la meilleure autorité sur Jinnah au Pakistan, la théorie des deux nations n’était adaptée qu’au contexte subcontinental d’avant 1947[55]. Il est de l’avis que la création du Pakistan l’a rendue obsolète, car les deux nations s’étaient muées en nations indienne et pakistanaise[56]. Le chroniqueur Muqtida Mansoor a cité Farooq Sattar, un leader reconnu du Mouvement Muttahida Qaumi, qui disait que son parti n’acceptait pas la théorie des deux nations : « même s’il existait une telle théorie, elle a coulé dans le golfe du Bengale »[57].

Perspectives post-partition en Inde

Dans l’Inde post-indépendance, la théorie des deux nations a aidé les progrès de groupes cherchant à faire correspondre une « culture nationale hindoue » au noyau de l’identité d’un Indien. Cela permet la reconnaissance d’une ethnie partagée par hindous et musulmans tout en requérant que tous adoptent une identité hindoue afin d’être véritablement indiens. Selon le point de vue nationaliste hindou, cela concède la réalité ethnique que les musulmans sont « la chair de nos chairs et le sang de notre sang » mais appuie toujours une équivalence officiellement reconnue d’identité nationale et religieuse, c’est-à-dire qu’"un Indien est un hindou"[58].

La théorie a fourni des arguments à l’assomption que les musulmans indiens "ne pouvaient être des citoyens loyaux à l’Inde" ou d’aucune autre nation non-musulmane, et seraient "toujours capables et prêts à commettre des actes de trahison"[59] - [60]. Constitutionnellement, l’Inde rejette la théorie des deux nations et voie les musulmans indiens comme des citoyens égaux[61]. Selon le point de vue indien officiel, la partition est considérée comme une nécessité tactique pour débarrasser le sous-continent de la gouvernance britannique plutôt qu’une reconnaissance de la théorie[61] - [62].

Voir aussi

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Two-nation_theory » (voir la liste des auteurs).

- (en) Robin W. Winks et Alaine M. Low, The Oxford history of the British Empire : Historiography, Oxford University Press, , 731 p. (ISBN 978-0-19-924680-9, lire en ligne), « [...] Au cœur de la théorie des deux nations était la croyance que l’identité des musulmans indiens était définie par la religion plutôt que par la langue ou l'ethnie [...] »

- (en) Liaquat Ali Khan, Pakistan : The Heart of Asia, Thacker & Co. Ltd., (lire en ligne), « [...] Il y a beaucoup chez les musulmans qui, s'ils le voulaient, pourrait les regrouper en une nation. Mais n'y a-t-il pas suffisamment en commun, à la fois chez les hindous et les musulmans, qui, développé, serait capable de les fondre en un seul peuple ? Personne ne peut nier qu'il y a beaucoup de modes, manières, rites et coutumes qui sont communs aux deux. Personne ne peut nier qu'il y a des rites, des coutumes et des usages fondés sur la religion qui divisent effectivement hindous et musulmans. La question est : lesquels devraient être soulignés [...] »

- (en) Saminah Mallah, « Two-Nation Theory exists » [« La théorie des deux nations existe »], Pakistan Times, (« http://www.pakistantimes.net/2007/04/03/oped2.htm »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)).

- (en) Conor Cruise O'Brien, « Holy War against India » [« Guerre sainte contre l'Inde »], The Atlantic Monthly, vol. 262, no 2, , p. 54-64 (lire en ligne), « L'islam et l'hindouisme ne sont pas des religions dans le sens strict du mot, mais en fait des ordres sociaux différents et distincts, et ce n'est qu'un songe que les hindous et les musulmans puissent jamais développer une nationalité commune [...] Entraver ensemble deux telles nations sous un État unique [...] doit mener à un mécontentement grandissant et à la destruction finale de toute structure qui pourrait être bâtie pour le gouvernement d'un tel État » (Jinnah).

- (en) Economic and political weekly, Volume 14, Part 3, Sameeksha Trust, (lire en ligne), « [...] les musulmans ne sont pas des Indiens, mais des étrangers ou des hôtes temporaires – sans aucune loyauté pour le pays ou son patrimoine culturel – et devraient être conduits hors du pays [...] »

- (en) M. M. Sankhdher et K. K. Wadhwa, National unity and religious minorities, Gitanjali Publishing House, (ISBN 978-81-85060-36-1, lire en ligne), « [...] Dans le fond de leur cœur, les musulmans indiens ne sont pas des citoyens indiens, ne sont pas des Indiens : ce sont des citoyens de l'ummah islamique universelle, du monde islamique [...] »

- (en) Vinayak Damodar Savarkar et Sudhakar Raje, Savarkar commemoration volume, Savarkar Darshan Pratishthan, (lire en ligne), « [...] Son avertissement historique contre la conversion et son appel à la shuddhi fut condensé dans l'expression 'Dharmantar is Rashtrantar' (changer de religion, c'est changer de nationalité) [...] »

- (en) N. Chakravarty, « Mainstream », Mainstream, Volume 28, Issues 32-52, (lire en ligne), « [...] 'Dharmantar is Rashtrantar' est l'un des vieux slogans du VHP [...] »

- (en) Carlo Caldarola, Religions and societies, Asia and the Middle East, Walter de Gruyter, , 688 p. (ISBN 978-90-279-3259-4, lire en ligne), « [...] les cultures hindoue et musulmane constituent deux modes de vie distincts, et fréquemment antagonistes, et qui par conséquent ne peuvent coexister en une nation [...] »

- (en) S. Harman, Plight of Muslims in India, DL Publications, , 207 p. (ISBN 978-0-9502818-2-7, lire en ligne), « [...] appuyé vigoureusement et à plusieurs reprises pour le transfert de population entre l'Inde et le Pakistan. Au moment de la partition, certains des protagonistes de la théorie des deux nations ont proposé que la population hindoue tout entière devait migrer en Inde et tous les musulmans partir pour le Pakistan, ne laissant aucun hindou au Pakistan et aucun musulman en Inde [...] »

- (en) M. M. Sankhdher, Secularism in India, dilemmas and challenges, Deep & Deep Publication, (lire en ligne), « [...] La partition du pays ne mena pas la théorie des deux nations à sa conclusion logique, c'est-à-dire un transfert complet des populations [...] »

- (en) Rafiq Zakaria, Indian Muslims : where have they gone wrong?, Popular Prakashan, , 565 p. (ISBN 978-81-7991-201-0, lire en ligne), « [...] En tant que musulman [...] les hindous et les musulmans forment une nation et non deux [...] une double nation n'a pas de fondement dans l'histoire [...] elles doivent continuer à vivre ensemble pour un autre millier d'années dans une Inde unifiée [...] »

- (en) Pakistan Constituent Assembly, Debates : Official report, Volume 1; Volume 16, Government of Pakistan Press, (lire en ligne), « [...] mettons que les hindous et les musulmans soient une nation unique. C'est attitude très particulière de la part du chef de l'opposition. En fait, si son point de vue était accepté, alors la justification même de l'existence du Pakistan disparaîtrait [...] »

- (en) Janmahmad, Essays on Baloch national struggle in Pakistan : emergence, dimensions, repercussions, Gosha-e-Adab, (lire en ligne), « [...] disparaitrait complètement en tant que peuple sans la moindre identité. Cette proposition est le point crucial de la question, déterminant l'attitude des Baloutches envers la politique pakistanaise. Pour les Baloutches, accepter la théorie des deux nations conçue par les Britanniques pour les musulmans indiens [...] signifierait perdre leur identité baloutche dans le processus [...] »

- Stephen P. Cohen, The idea of Pakistan, Brookings Institution Press, (ISBN 978-0-8157-1502-3, lire en ligne), « [...] et la théorie des deux nations devint un piège pour les Sindis – au lieu de libérer le Sind, cela le fit tomber sous la domination pendjabie et mohajire, et jusqu'à sa mort en 1995 il appela à une “nation” séparée sindie, impliquant un pays sindi séparé [...] »

- (en) Ahmad Salim, Pashtun and Baloch history : Punjabi view, Fiction House, (lire en ligne), « [...] Attaquant la “théorie des deux nations” à la Chambre basse le 14 décembre 1947, Ghaus Bux Bizenjo déclara : “Nous avons une culture distincte, comme l'Afghanistan et l'Iran, et si le simple fait d'être musulmans nous impose de nous amalgamer avec le Pakistan, alors l'Afghanistan et l'Iran devraient aussi s'amalgamer avec le Pakistan [...]” »

- (en) Abbott Lawrence Lowell, Greater European governments, Harvard University Press, (lire en ligne), « [...] Le peuple d'Inde ne forme pas une nation, mais un conglomérat de nombreuses races et religions [...] permit aux Britanniques de conquérir et de tenir le pays. Si les habitants devaient agir ensemble, et s'accordaient à vouloir l'indépendance, ils pourraient l'avoir. En bref, s'ils étaient capables d'un gouvernement autonome national, les Anglais se trouveraient assis sur un volcan [...] »

- (en) Waqar Gillani, « History books contain major distortions: SDPI » [« Les livres d'histoire contiennent des déformations grossières : SDPI »], Daily Times, (lire en ligne).

- (en) Prakash K. Singh, Encyclopaedia on Jinnah, vol. 5, Anmol Publications, , 1848 p. (ISBN 978-81-261-3779-4), p. 331.

- « Pakistan Movement », cybercity-online.net.

- Daily Express, Lahore, 15 décembre 2010

- (en) Stanley Wolpert, Jinnah of Pakistan

- Rubina Saigol, Knowledge and identity : articulation of gender in educational discourse in Pakistan, ASR Publications, , 309 p. (ISBN 978-969-8217-30-3, lire en ligne), « [...] l'idée que tous les musulmans forment une seule nation par rapport aux hindous, qui étaient aussi décrits en termes monolithiques, effaça les vastes différences régionales entre et parmi les musulmans eux-mêmes. Ces différences, bien sûr, devinrent des points d'achoppement aigus lorsque les provinces du Pakistan oriental créèrent un pays [le Bangladesh] séparé en 1971 [...] souligne que Jinnah haïssait l'idée de la diversité régionale [...] désir profond de créer un seul Pakistan et cite Jinnah comme ayant dit que “Nous sommes des musulmans. Nous croyons en un Dieu unique, un unique prophète et un unique livre. Il est essentiel que nous formions une nation unique [...]” »

- (en) Mahomed Ali Jinnah, Problem of India's future constitution, and allied articles, Minerva Book Shop, Anarkali, Lahore, (1re éd. 1st pub. 1940) (ISBN 978-969-0-10122-8, lire en ligne), « [...] compris en Occident, par un hindou ou un musulman, mais un ordre social complet qui affecte toutes les activités de la vie. En islam, la religion est le moteur de toutes les actions dans la vie. Le musulman d'un pays a bien plus de sympathie pour un musulman vivant dans un autre pays que pour un non-musulman vivant dans le même pays [...] »

- (en) Shaukatullah Ansari, Pakistan : The Problem of India, Minerva Book Shop, Anarkali, Lahore, (lire en ligne), « [...] En Orient, la religion n'est pas considérée comme une simple religion [...] un ordre social complet qui affecte toutes les activités de la vie [...] Dans des pays où l'allégeance des gens se divise sur la base de la religion, l'idée d'un nationalisme territorial n’a jamais réussi [...] considérer les musulmans indiens comme une nation peut ne pas être ethniquement correct, mais l'est socialement [...] »

- (en) Nasim A. Jawed, Islam's Political Culture : Religion and Politics in Predivided Pakistan, University of Texas Press, , 294 p. (ISBN 978-0-292-74080-8, lire en ligne), « [...] sa conscience de ces conflits qui firent dire à Muhammad Iqbal, l'éminent poète philosophe († 1938) : “In tāzah xudā'ōⁿ mēⁿ, baṙā sab sē; waṭan hai: Jō pairahan is kā hai; woh maẕhab kā, kafan hai” [...] Pour la grande masse des musulmans du sous-continent indien qui, avant 1947, supportèrent la création du Pakistan, la demande pour le Pakistan résultait de leur conscience des différences entre les deux types de communautés – fondées sur la foi et le pays – et de leur préférence pour la première sur la dernière [...] »

- (ur) Sajid Khakwani, امہ یا ریاست؟ [« Ummah ou État ? »], News Urdu, (lire en ligne), « [...]یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی , بتان رنگ وخوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی (Yehi maqsūd-e fiṭrat hai, yehi ramz-e Musalmānī, Uxuwwat kī jahāⁿŋgīrī, muḥabbat kī farāwānī; Butān-e raⁿŋg ō-xūⁿ kō tōṙ kar millat mēⁿ gum hō jā; Nah Tūrānī rahē bāqī, nah Īrānī, nah Afġānī) [...] »

- (en) Bhimrao Ramji Ambedkar, Pakistan or the Partition of India, Mumbai, Thackers, (lire en ligne).

- site officiel de la Iqbal Academy (Lahore), « Iqbal and the Pakistan Movement » (consulté le ).

- Site officiel de la Nazaria-e-Pakistan Foundation, « Excerpt from the presidential address delivered Muhammad Ali Jinnah in Lahore on March 22, 1940 » [archive du ] (consulté le )

- Pr_Prasoon2010">(en) Pr Prasoon, My Letters.... M.K.Gandhi, Pustak Mahal, , 120 p. (ISBN 978-81-223-1109-9, lire en ligne).

- (en) Husain Haqqani, Pakistan : between mosque and military, Carnegie Endowment, , 397 p. (ISBN 978-0-87003-214-1, lire en ligne), "... Bien que le Pakistan était censé empêcher que les musulmans d’Asie du Sud ne devinssent une minorité permanente, il ne devint jamais la patrie de tous les musulmans d’Asie du Sud. Un tiers ... resta en arrière comme une minorité dans une Inde à domination hindoue ... les deux autres tiers vivent désormais dans deux pays séparés, ce qui confirme les doutes exprimés avant l’indépendance à propos de la validité de la théorie des deux nations ..."

- (ur) « کالم نگار جهالت اور جزبات فروشی کا کام کرتے هیں » [« Les journalistes colportent actuellement l’ignorance et l’émotionalisme cru' »], Urdu Point, s.d. (lire en ligne, consulté le ), "... 'جب ہنوستان میں اتنے مسلمان ہیں تو کہاں گیا دو قومی نظریہ؟ بنگلہ دیش علحده ہو گیا، کہاں گیا دو قومی نظریہ؟' ('Quand tant de musulmans sont en Inde, quelle est la validité de la théorie des deux nations ? Lorsque le Bangladesh a fait sécession, quelle est la validité de la théorie des deux nations ?') ..."

- (en) Craig Baxter, Islam, continuity and change in the modern world, Syracuse University Press, , 439 p. (ISBN 978-0-8156-2639-8, lire en ligne), "...En définitive, le rejet de la théorie des deux nations, avec le corollaire que le Pakistan forme une seule nation, devint le fondement du nationalisme bengali plutôt que pakistanais ou islamique ... Le Bangladesh considérait que l’islam avait été le fondement de la création du Pakistan, mais qu’il ne pouvait procurer une base suffisante pour une unité nationale à long terme ..."

- (en) Craig Baxter, Bangladesh : From a Nation to a State, Carnegie Endowment, (ISBN 978-0-8133-3632-9, lire en ligne), "... L’Inde était divisée sur la base de la théorie des deux nations ... les faits ne furent pas conformes à la théorie. La première fèlure correspondit au moment de l’indépendance, lorsque tant de musulmans restèrent en Inde ... le sous-continent subit ce qui put être décrit comme une seconde théorie des deux nations, une division fondée sur la culture, la langue et l’organisation sociale plutôt que la religion ... de ce qui restait en Pakistan et Bangladesh ..."

- (en) « Two Nation Theory »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- India and Pakistan in the Shadow of Afghanistan, Amaury de Riencourt, Foreign Affairs, hiver 1982-83

- The slogan of two-nation theory was raised to deceive the one hundred million Muslims of the suboncontinent [Le slogan de la théorie des deux nations fut brandi pour abuser la centaine de millions de musulmans du sous-continent].

- Ahmad Faruqui, « Jinnah's unfulfilled vision: The Idea of Pakistan by Stephen Cohen » [« La vision inachevée de Jinna : L’idée du Pakistan par Stephen Cohen »], Asia Times, Pakistan, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Institute of Policy Studies, Islamabad, Pakistan, Pakistan political perspective, Volume 14, (lire en ligne), "... Le Mouvement des nations opprimées du Pakistan [Pakistan Oppressed Nations Movement] (MNOP, un regroupement de parties nationalistes du Balouchistan, de la Province frontalière du nord-ouest et du Sind) ..."

- (en) Sayid Ghulam Mustafa, Ali Ahmed Qureshi, Sayyed : as we knew him, Manchhar Publications, (lire en ligne), "... La nation sindie, sa culture, sa langue et sa littérature ne peuvent coexister avec la coloration ou le mode d’enseignement d’en haut. Si les musulmans pakistanais doivent être pris comme une nation unique, alors leurs cultures, langues et littératures doivent être rabotées ..."

- (en) Paul R. Brass, Achin Vanaik, Asgharali Engineer, Competing nationalisms in South Asia : essays for Asghar Ali Engineer, Orient Blackswan, , 297 p. (ISBN 978-81-250-2221-3, lire en ligne), "... L’estimation de Mubarak Ali demeure valide ... Cela doit créer une fondation positive au nationalisme pakistanais, capable de s’adapter au traumatisme de son dédoublement en 1971. Ni la théorie des deux nations ni une version islamisée d’une "idéologie du Pakistan" ne détient la réponse. À la place, Ali placerait ses espoirs dans une version du nationalisme pakistanais fondée sur le territoire plutôt que la religion ..."

- (en) Shahid Javed Burki, Pakistan : fifty years of nationhood, Westview Press, , 250 p. (ISBN 978-0-8133-3621-3, lire en ligne), "... Si le Pakistan avait été créé pour l’islam, il doit suivre ses consignes ... Général Zia ul-Haq ... 'Le Pakistan est, comme Israël, un État idéologique', dit le général ... 'Enlevez l’islam du Pakistan et transformez-le en État séculier ; il s’effondrerait. Pendant les quatre dernières années, nous avons tenté d’apporter les valeurs islamiques au pays' ... un système de tribunaux islamiques ... un nouvel ensemble de lois de la sharia ... un émir (dirigeant) et une shura (assemblée, pas nécessairement choisie par le peuple) ..."

- (en) Moonis Ahmar, The CTBT debate in Pakistan, Har-Anand Publications, , 200 p. (ISBN 978-81-241-0818-5, lire en ligne), "... Les rejetons de ces groupes fondamentalistes peuvent être vus au Pakistan, focalisés sur le fait que le Pakistan ait été créé au nom de l’islam et que la théologie islamique doive être intégrée dans les sphères sociales, économiques et politiques de l’État ..."

- (en) Ghulam Kibria, A Shattered Dream : Understanding Pakistan's Underdevelopment, Oxford University Press, , 234 p. (ISBN 978-0-19-577947-9, lire en ligne), "... Il sera clair pour les générations futures que la direction de la Ligue musulmane indienne manquait de vision et de compétence ... réalisera que tandis que les musulmans étaient fragmentés en trois nations, les hindous demeuraient réunis en une seule ..."

- (en) Gurpreet Mahajan, The multicultural path : issues of diversity and discrimination in democracy, Sage, , 239 p. (ISBN 978-0-7619-9579-1, lire en ligne), "... la présence minoritaire d’institutions éducatives établies pour les populations parlant ourdou dans des zones où l’ourdou est une langue utilisée n’a pas aidé à remédier au déclin de l’intérêt pour l’ourdou (Shahabuddin, 2000:2). En effet, le déclin des utilisateurs de la langue ourdoue a été une préoccupation parmi les membres de la communauté musulmane. Nombre d’entre eux pressentent que la perte des locuteurs de la langue affectera en retour la survie de la culture et de la littérature ..."

- « Majority Pakistanis think separation from India was justified: Gallup poll », Express Tribune, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Raja Afsar Khan, The concept, Volume 25, (lire en ligne), "... Le point important est que le Bangladesh ne se soit pas réuni avec le Bengale indien, même si tous deux partageaient la même langue et plusieurs autres traits culturels ... Le Bangladesh n’a-t-il pas ainsi confirmé à nouveau la théorie des deux nations ..."

- (en) Shaukat Qadir, « India and Partition » [« L'Inde et la partition »], Daily Times, , (« http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=story_10-4-2004_pg3_5 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?))

- (en) Yvonne Yazbeck Haddad, John L. Esposito, Muslims on the Americanization path?, Oxford University Press US, , 361 p. (ISBN 978-0-19-513526-8, lire en ligne), "... Les musulmans pakistanais suspectent les musulmans indiens parce qu’ils divergent dans leurs vues sur le Cachemire. Pour eux, le nationalisme pakistanais est islamique, mais le nationalisme indien ne l’est certainement pas. Les Pakistanais considèrent que les musulmans indiens ont été assimilés à l’intérieur de la culture hindoue ..."

- (en) Tarik Jan, Foreign policy debate, the years ahead, Institute of Policy Studies, (lire en ligne), "... Aujourd’hui, si nous avons ce désir intense pour le panislamisme, si nous envisageons ces notions d’établir un État islamique universel, c’est seulement parce que l’essence de notre nation est l’islam, parce qu’elle est historiquement et constitutionnellement engagée avec l’aspiration islamique à ..."

- (en) S. M. Burke, Mainsprings of Indian and Pakistani foreign policies, University of Minnesota Pres, , 308 p. (ISBN 978-0-8166-0720-4, lire en ligne), "... Iqbal, néanmoins, percevait que ... le nationalisme, comme il était généralement vécu, n’était rien de moins qu’une 'pernicieuse forme d’idolatrie' ... Les Pakistanais ont continué à suivre la voie tracée avec enthousiasme ... 'la nationalité est au musulman comme l’adoration d’une idole' ... L’islam lui-même est une nationalité ..."

- (en) Anwar Hussain Syed, China & Pakistan : diplomacy of an entente cordiale, University of Massachusetts Press, , 259 p. (ISBN 978-0-87023-160-5, lire en ligne), "... Par certains côtés, la théorie des deux nations est devenue un boulet au pied du Pakistan. ... après que la séparation fut obtenue et le Pakistan constitué, sa tâche achevée, cette sage-femme idéologique aurait dû être congédiée ... il lui manquait la capacité de mener la nation nouveau-née à l’âge adulte et à la maturité..."

- (en) Irfan Husain, « A Discourse of the Deaf » [« Un discours de sourd »], Dawn, (lire en ligne)

- Dawn, 25 décembre 2004.

- The News, 23 mars 2011.

- Daily Express, Lahore, 24 mars 2011.

- Kripa Sridharan et Leo Suryadinata (éditeur), Nationalism and globalization : east and west, Institute of Southeast Asian Studies, , 366 p. (ISBN 978-981-230-078-2, lire en ligne), « Grasping the Nettle: Indian Nationalism and Globalization », p. 294–318, "... Le terme Hindutva établit une équation entre les identités religieuse et nationale : un Indien est un hindou... 'les musulmans indiens ne sont pas ethniquement étrangers. Ils sont la chair de notre chair et le sang de notre sang' ..."

- (en) Yogindar Sikand, Muslims in India : Contemporary Social and Political Discourses, Hope India Publications, 2006, , 278 p. (ISBN 978-81-7871-115-7, lire en ligne), "... l’idée que les musulmans sont nécessairement déloyaux à l’Inde ... s’articule souvent dans le contexte des disccussions sur la partition de l’Inde ... l’argument de l’Hindutva selon lequel les musulmans ne peuvent être des citoyens loyaux de l’Inde à cause de leur adhésion à l’islam ..."

- (en) Clarence Maloney, Peoples of South Asia, Holt, Rinehart and Winston, 1974, , 584 p. (ISBN 978-0-03-084969-5, lire en ligne), "... le musulman ne peut jamais être un véritable citoyen de l’Inde car il est d’abord loyal à sa religion et ensuite seulement à son pays. Le musulman, pensent-ils, est toujours capable et prêt à des actes de trahison s’ils le veulent ..."

- (en) Jasjit Singh, Kargil 1999 : Pakistan's fourth war for Kashmir, Knowledge World, 1999, , 342 p. (ISBN 978-81-86019-22-1, lire en ligne), "... L’Inde accepta la création du Pakistan comme État souverain, mais rejette l’idéologie des deux nations qui la sous-tendait ..."

- (en) Lawrence Kaelter Rosinger, The state of Asia : a contemporary survey, Ayer Publishing, 1971 (ISBN 978-0-8369-2069-7, lire en ligne), "... Le Congrès accueille la création d’un Inde politiquement indépendante, et accepte la partition comme un mal nécessaire dans l’accomplissement de son objectif principal ..."

Liens externes

- (en) Jin Technologies (Pvt) Limited Story of Pakistan website, « The Ideology of Pakistan: Two-Nation Theory » (consulté le )

- (en) A critique of the Two Nation Theory: Sharpening the saw ; Varsha Bhosle, , Rediff India