Territoire d'Obock

Le Territoire d'Obock et dépendances est un ancien territoire administratif relevant du second espace de colonisation française, entre 1862 et 1896, situé dans l'actuelle République de Djibouti.

Histoire

Le , l'ancien agent consulaire de France à Aden, Henri Lambert, est assassiné dans le golfe de Tadjourah[1]. Après une enquête de l'envoyé français Stanislas Russel, le commandant de la station navale de la Côte orientale d’Afrique (basée à La Réunion), le vicomte Alphonse Fleuriot de Langle est chargé d'arrêter les coupables présumés. Ils sont remis aux autorités ottomanes.

Le , des représentants du « sultan » de Tadjourah (Diny Ahmed Aboubekr, Mohammed Hammed et Aboubekr Ibrahim Chahim), venus à Paris à la suite de cet incident, concluent un accord avec Édouard Thouvenel, ministre des Affaires étrangères de Napoléon III, par lequel ils cèdent à la France « les ports, rade et mouillage d’Obock situés près du Cap Ras Bir avec la plaine qui s’étend depuis Ras Aly au sud jusqu’à Ras Doumeirah au nord »[2]. La France achète ce droit pour la somme de 10 000 thalers (55 000 francs-or), qui sont payés en [3]. C'est à cette occasion qu'à lieu la prise de possession officielle d'Obock par le capitaine de frégate Buret du Curieux, qui note dans son rapport au ministre de la Marine qu'il avait la conviction que si les habitants de cette côte désiraient la présence des Français, « c'est qu'ils étaient persuadés que nous étions indifférents au commerce des esclaves et que nous autoriserions leurs boutres à porter le pavillon français pour couvrir leur commerce illicite »[4].

Cependant le lieu ne fait l'objet d'aucune occupation pendant presque vingt ans. Seuls quelques commerçants s'y installent à partir de 1881. Ce n'est qu'à la fin de 1883, qu'une mission officielle est envoyée explorer le territoire sous la direction du commandant de l’Infernet, Conneau, accompagné de Léonce Lagarde. C'est ce dernier, arrivé à Obock le , qui devient le premier « commandant » du territoire. Il entreprend d'étendre la colonie à l'ensemble du golfe de Tadjoura, qui devient le « Territoire d'Obock et dépendances ».

Vers 1895, Lagarde déplace le centre de l'administration coloniale d'Obock vers la ville de Djibouti, de l'autre côté du golfe, puis les Messageries maritimes y transfèrent également leur escale en [5]. Les territoires sont fusionnés administrativement dans la Côte française des Somalis le .

Philatélie

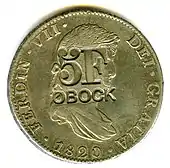

Jusqu'en 1892, la colonie d'Obock utilise les timbres-poste de l'Empire colonial français au type Alphée Dubois de 1881. En 1892, ils sont surchargés « OBOCK ». Plus tard dans l'année, on surchargea aussi certains d'entre eux avec des valeurs allant de 1 centime à 5 francs, puis sont émis des timbres au type Groupe[6].

Les timbres émis en 1893 et 1894 se distinguent : il s'agit d'une série de timbres non dentelés entre lesquels est imprimée une ligne crantée imitant la dentelure. De plus, les timbres de 2 francs et de valeur plus élevée ont une forme de triangle équilatéral illustrés d'un méhariste ; on trouve également des timbres en forme de losange signé Sauniers[6]. Le mot « Obock » est écrit en écritures latine, arabe et ge'ez.

À cause de la fermeture du bureau de poste d'Obock dès 1894, le stock de timbres sert jusqu'à épuisement à Djibouti. Il est en partie coupé en deux pour constituer des valeurs d'appoint. En 1902, une autre partie est écoulée sous la forme de petites valeurs faciales surchargées[7].

Ce sont des timbres d'Obock surchargés « DJ » ou « Djibouti » qui font office de premiers timbres du protectorat français à Djibouti[6].

Les timbres utilisés ensuite à Obock sont ceux de la Côte française des Somalis, comme à Djibouti.

Bibliographie

Notes et références

- Joint Daguenet (Roger) [1992], Aux origines de l’implantation française en mer Rouge, Paris, L’Harmattan, 347 p.

- Voir le texte du traité sur la base Choiseul.

- Henri Brunschwig [1968], « Une colonie inutile : Obock », Cahiers d’études africaines, vol. 8/1, n° 29, pp. 32-47.

- G. Douin, Histoire du Règne du Khédive Ismaïl, tome III, 2e partie, Le Caire, 1938, p. 200.

- Simon Imbert-Vier, «Djibouti dans les archives françaises (1888-1892) : éléments sur les débuts d’une ville coloniale», Pount, n° 4, 2010, p. 89-101.

- D'après « Côte des Somalis » et « Obock » dans le Catalogue Yvert et Tellier, tome 2, 1re partie, Pays d'expression française et territoires d'outre-mer, 1997.

- Jacques Delafosse, Dictionnaire des émissions philatéliques, éd. Timbropresse, 2004, (ISBN 2-908101-10-6), page 110.

.svg.png.webp)