Tenture de l'Apocalypse

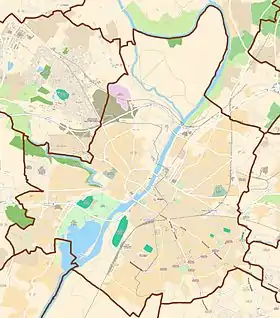

La tenture de l'Apocalypse (ou les tapisseries de l'Apocalypse, ou encore l'Apocalypse d'Angers) est une représentation de l'Apocalypse de Jean réalisée à la fin du XIVe siècle sur commande du duc Louis Ier d'Anjou. Cette œuvre est le plus important ensemble de tapisseries médiévales subsistant au monde. L'ensemble, composé de six pièces successives découpées chacune en quatorze tableaux, est exécuté d'après des cartons de Hennequin de Bruges et témoigne du prestige de son commanditaire. La tenture est léguée à la cathédrale d'Angers au XVe siècle par le roi René. Après une longue période de négligence et de dégradations, elle est partiellement recomposée à partir du milieu du XIXe siècle, puis conservée et exposée dans le musée de la Tapisserie de l'Apocalypse, situé sur le site du château d'Angers, dans une très longue galerie construite à cet effet, inaugurée en 1954. L’UNESCO, lors de sa réunion du Conseil exécutif du registre du , a inscrit la Tenture de l’Apocalypse sur le Registre Mémoire du Monde.

| Artiste |

atelier de Nicolas Bataille sur cartons de Hennequin de Bruges. |

|---|---|

| Date |

entre - et |

| Commanditaire | |

| Type | |

| Technique | |

| Lieu de création | |

| Dimensions (H × L) |

450 × 10 000 cm |

| Format |

6 x 140 m à l'origine |

| Propriétaire |

État français (Ministère de la Culture et de la Communication) |

| Localisation | |

| Protection | |

| Coordonnées |

47° 28′ 12″ N, 0° 33′ 36″ O |

|

|

|

Histoire

La tenture de l'Apocalypse, à usage princier, est commandée entre 1373 et 1377 par le duc Louis Ier d'Anjou au marchand lissier Nicolas Bataille, le lissier le plus renommé de l'époque[2]. Nicolas Bataille la fait fabriquer vraisemblablement à Paris dans les ateliers de Robert Poinçon, d'après les cartons de Hennequin de Bruges (connu également sous le nom de Jean de Bruges ou Jean Bondol), peintre attitré du roi de France Charles V. Il est toutefois probable que ce sont plusieurs ateliers de tissage distincts qui travaillent en même temps à la demande de Bataille, comme l'attestent les différences d'exécution selon les parties[3]. On date son achèvement aux alentours de 1380[2], voire 1382. Les inventaires successifs de la bibliothèque de Charles V sont utiles en la matière, puisqu'il est établi en 1380 que son manuscrit de l'Apocalypse a été « baillé à Mons. d'Anjou pour faire son beau tappis » ; or ce manuscrit est encore présent dans l'inventaire de 1373, ce qui exclut que sa confection ait pu commencer avant cette date[4] - [N 1].

Le sujet de la tenture s'inspire en effet de manuscrits à miniatures illustrant le texte de l'Apocalypse de Jean. Outre le manuscrit cité appartenant à Charles V, les autres sources d'inspiration possibles pour la création de Hennequin sont nombreuses. Les chercheurs proposent différents manuscrits illustrés, et en particulier une Apocalypse du XIIe siècle, exécutée au monastère de Bethléem près de Cambrai (manuscrit no 482 de la bibliothèque de Cambrai) ; le manuscrit 1184 de la bibliothèque de Metz, celui du séminaire de Namur, 688 et 14 410 du fonds latin de la bibliothèque Nationale (Apocalypse provenant de l'abbaye Saint-Victor de Paris)[4], etc. Il est néanmoins difficile d'identifier un seul manuscrit qui puisse être considéré comme source d'inspiration principale pour Hennequin[5].

La tenture est utilisée pour des occasions solennelles. En 1400, elle est ainsi employée comme décor pour l'archevêché d'Arles à l'occasion du mariage du duc Louis II[6].

Elle est ensuite donnée par le roi René à la cathédrale d'Angers au XVe siècle, par une clause spéciale de son testament qui est exécuté par Louis XI en 1461[N 2]. Elle fait alors partie du trésor de la cathédrale où elle est conservée dans des coffres, roulée sur elle-même. Elle est exposée dans la nef ou le transept lors de grandes fêtes religieuses (Pâques, Pentecôte, Toussaint, Noël) et de la Saint-Maurice (fête patronale)[7].

À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, la tenture subit d'importants dommages. Décrochée en 1767, car jugée nuisible pour les chants au sein de l'église, elle est mise en vente par le chapitre de la cathédrale en 1782, mais ne trouve pas d'acheteur[6]. Pendant la période révolutionnaire, elle est utilisée pour servir de couvertures ou encore de protection pour les orangers en hiver ; même après la Révolution, ce sont encore des usages « vulgaires » qui lui sont réservés : doublures de rideaux, garnitures d'écuries, etc.[6]

Au milieu du XIXe siècle, sa valeur est à nouveau reconnue à la suite du rachat effectué en 1843 par l'évêque Guillaume Angebault auprès de l’administration des Douanes, pour la somme de 300 francs. Léguée à la cathédrale, elle est mise à l'abri, puis restaurée à partir de 1849, notamment grâce à l'aide du chanoine Joubert, responsable du trésor de la cathédrale[6]. Cette première restauration s'achève en 1863. Louis de Farcy entreprend une restauration plus drastique en 1870, faisant tisser complètement des scènes manquantes[8].

La loi de séparation des Églises et de l'État de 1905 fait obligation aux biens du clergé d'être mis à la disposition de l'État et du public, si bien que la tenture devient propriété publique tout en demeurant affectée au culte. En 1910, l'Administration des Beaux-Arts se fait attribuer l'ancien palais épiscopal transformé en musée de la tapisserie, où elle est conservée la majeure partie de l'année. L'évêque d'Angers Henri Alexandre Chappoulie signe en 1952 une convention prévoyant une présentation définitive et permanente de la tenture dans le château d'Angers[9].

De 1953 à 1954, l'architecte en chef des monuments historiques Bernard Vitry construit une galerie en équerre à l'emplacement des anciens bâtiments qui ferment la cour seigneuriale du château d'Angers. Les baies sont occultées par des rideaux en 1975 car la galerie présente de larges fenêtres vitrées à meneaux qui laissent pénétrer la lumière du soleil, ce qui dégrade énormément les couleurs. En 1982 est décidé le réaménagement de la galerie pour exposer la tenture dans un lieu sombre éclairé par des lumières tamisées. L'intervention est réalisée de janvier à : les scènes sont accrochées à deux hauteurs, tendues sur des velcros, sur les murs teintés d'un bleu sombre. Chaque scène est cernée d'un filet blanc évoquant la surface des pièces d'origine[9].

Au début du XXIe siècle, la tenture est conservée à une température constante (19 °C), avec un éclairage limité à 40 lux et un degré d'hygrométrie maîtrisé, pour mieux en assurer la conservation. Le , elle est inscrite sur le registre Mémoire du monde par l'UNESCO[10] - [11].

L'œuvre actuellement visible est amputée : sur les cent-quarante mètres de sa longueur d'origine, seuls une centaine sont aujourd'hui exposés. Sur les quatre-vingt-dix tableaux originels, soixante-huit sont restés intacts et sept subsistent partiellement[12]. C'est au cours de sa conservation dans les coffres du trésor de la cathédrale que la dernière partie de la tapisserie (les ensembles 5 et 6) a le plus souffert.

Caractéristiques

Avant son démantèlement, la tenture mesurait environ cent-quarante mètres de long et six mètres de haut, et couvrait une surface totale de 850 m2. Elle se compose de six pièces, ou tableaux, mesurant chacun vingt et un mètres de long[13].

Pour la chaîne et la trame, c'est la laine qui est employée : il s'agit d'une laine aux couleurs vives, teinte à l'aide de colorants végétaux comme la gaude pour la gamme des jaunes, la garance pour les rouges et le pastel pour les bleus. Cette tapisserie est réversible : le revers est identique à l'avers, ce qui témoigne de la virtuosité des tisseurs.

Du fait des déplacements, découpages et dégradations successifs, le nombre de pièces d'origine est cause de discussions. À la fin du XIXe et jusqu'au milieu du XXe siècle, il est supposé que l'ensemble était composé de sept pièces[14], en écho au chiffre symbolisant la perfection souvent évoqué dans l'Apocalypse[5]. Toutefois, les recherches historiographiques plus récentes font penser que la tenture est en réalité composée de six pièces, chacune contenant quatorze tableaux, pour un total de quatre-vingt-quatre tableaux auxquels s'ajoutent les grands personnages qui introduisent chaque pièce[15].

Aujourd'hui, seuls cent quatre mètres ont pu être récupérés et sont actuellement exposés, le sixième tableau étant le plus incomplet.

Thèmes de la tapisserie

La thématique de l'Apocalypse est fréquente dans une époque marquée par la peste noire qui ampute l'Europe du tiers de sa population et un royaume de France troublé par la guerre de Cent Ans.

Les six pièces comportent, pour les deux qui sont complètes, quatorze tableaux où alternent des fonds rouges et des fonds bleus, répartis sur deux niveaux ou registres. En tête de chaque pièce, un personnage sous un baldaquin introduit le spectateur à la lecture allégorique des visions que saint Jean a reçues vers le milieu du Ier siècle. Ce personnage occupe la hauteur de deux registres. En plus d'une illustration du texte de saint Jean, la tapisserie contient des informations ou satires (parfois des clins d'œil) sur la vie politique et sociale du XIVe siècle. On y voit des références notables sur l'ennemi l'anglais, dont le roi de l'époque, et le Prince Noir dissimulés sous les traits des divers cavaliers coiffés du casque d'Anglais[16].

En italique les pièces disparues ou dont on ne conserve qu'un fragment.

Première pièce : les sept sceaux (Ap 1-6)

Le vieil homme

Le vieil homme (St Jean à Patmos)

(St Jean à Patmos) Les sept Églises

Les sept Églises Le Christ au glaive

Le Christ au glaive Dieu en majesté

Dieu en majesté Les Vieillards se prosternent

Les Vieillards se prosternent Les Larmes de Jean

Les Larmes de Jean L'Agneau égorgé

L'Agneau égorgé (Toutes les créatures)

(Toutes les créatures) Premier sceau : le cavalier au cheval blanc

Premier sceau : le cavalier au cheval blanc (Cheval roux)

(Cheval roux) Troisième sceau : le cavalier au cheval noir

Troisième sceau : le cavalier au cheval noir Quatrième sceau : le cavalier au cheval livide

Quatrième sceau : le cavalier au cheval livide Cinquième sceau : les Âmes des martyrs

Cinquième sceau : les Âmes des martyrs (Tremblement de terre)

(Tremblement de terre)

- Le lecteur (Apocalypse 1,1-3). Un grand personnage sous un baldaquin, qui occupe toute la hauteur de la tenture, ouvre la série des tableaux. C'est le lecteur du livre de l'Apocalypse : « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites[17] ! »

Registre du haut :

- Saint Jean à Patmos (Ap 1,4-10).

- Les sept Églises (Ap 1,11 ; 2 ; 3). Elles sont représentées matériellement par 7 églises et spirituellement par 7 anges[18]. À gauche du tableau, saint Jean porte la main gauche à sa bouche : il annonce la Révélation contenue dans le livre qu'il porte dans sa main droite.

- Le Christ au glaive (Ap 1,12-20). Lors de cette théophanie, un être semblable à un « fils d'homme[19] », révèle à saint Jean, prosterné à ses pieds, le mystère des 7 candélabres qui symbolisent les 7 églises d'Asie illuminées par les 7 dons du Saint-Esprit ; et celui des 7 étoiles rouges qu'il tient dans la paume de sa main droite représentant les anges des 7 églises. Dans sa bouche, tenue à l'horizontale, une épée à double fil symbolise quant à elle la puissance du Verbe divin.

- Dieu en majesté (Ap 4,1-8). C'est la seconde vision de Dieu en majesté. Elle met en scène les quatre « êtres vivants[20] » ou les quatre animaux du tétramorphe qui entourent le trône de Dieu et que voit saint Jean au début de l’Apocalypse, vision qui fait écho à celle d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament. La divinité qui se tient dans une mandorle cantonnée du lion, du taureau, de l'homme et de l'aigle est entourée des vingt-quatre Vieillards, six à chaque angle du tableau. Hennequin de Bruges a pris soin de représenter leurs différences physiques pour montrer la diversité de cette humanité tournée vers Dieu. Certains sont imberbes, d'autres portent la barbe brune ou blanche, selon leur âge. Cet âge est symbolique de leur sagesse. On a assimilé leur nombre aux douze tribus d'Israël, aux douze prophètes ou aux douze apôtres de la Bible.

- Les Vieillards se prosternent (ou l'Adoration des vingt-quatre Vieillards ; Ap 4,9-11). Jean est à gauche de la scène dans son abri de pierre. Au centre du tableau, le Seigneur, dans la mandorle et assis sur un arc-en-ciel, est auréolé du nimbe crucifère. Il tient en main le livre ouvert. La tapisserie ne suit pas en cela le texte de l'Apocalypse : « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux[21]. » En revanche, le texte indique ceci : « […] les vingt-quatre Vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône […] »[20]. Ils ont enlevé leurs couronnes pour les offrir à Dieu, en signe d'adoration. Sur la terre, ils ont posé leurs mains et leurs genoux, tout en étant tendus vers le ciel. Dans le récit de Jean, ils portent des vêtements blancs, signe de leur pureté et de la lumière qui les habite. Mais Hennequin de Bruges a préféré dépeindre les vingt-quatre rois dans leur diversité, avec des vêtements de couleurs variées, des différences d'âge et de traits.

- Les larmes de saint Jean (Ap 5,1-5). Jean est représenté au centre de la tapisserie, et non en marge comme à l'habitude. À sa droite l'ange déployant une banderole, à sa gauche le vieillard qui, faisant le geste d'entraîner Jean, tient dans sa main gauche un gant, sans doute celui qu'il a ôté pour le toucher[N 3]. Ce tableau illustre les versets 2 à 5 : « Et je vis un ange puissant, qui criait d’une voix forte : Qui est digne d’ouvrir le livre, et d’en rompre les sceaux ? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d’ouvrir le livre ni de le regarder. Et l’un des Vieillards me dit : Ne pleure point ; voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. »

- L'Agneau égorgé (Ap 5,6-10). « Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre[22]. » Sur les trônes, les Vieillards couronnés ont repris leur place. Les attitudes variées de leur corps, les vêtements colorés créent un mouvement de vie dans l'univers géométrique. Les mains ouvertes accueillent, interrogent, celles fermées vers le cœur contemplent.Tous les corps sont tournés vers le centre, qui attire. Un agneau égorgé occupe le cœur du ciel. Il symbolise le Christ et son sacrifice sur la croix. La tête de l'agneau pend piteusement et le sang jaillit de ses plaies. Hennequin de Bruges n'a pas représenté les sept yeux de l'agneau. En revanche, il a figuré les sept cornes décrites par Jean, signes de puissance, de force vitale et d'élévation.

Registre du bas :

- Les anges et toutes les créatures louent l'Agneau (Ap 5,11-14) ;

- Premier sceau : le cavalier au cheval blanc (Ap 6,1-2) ;

- Deuxième sceau : le cavalier au cheval roux (Ap 6,3-4) ;

- Troisième sceau : le cavalier au cheval noir (Ap 6,5-6) ;

- Quatrième sceau : le cavalier au cheval livide (Ap 6,7-8) ;

- Cinquième sceau : les âmes des martyrs (Ap 6,9-11). Lorsque l'Agneau ouvre le cinquième sceau, la vision des quatre cavaliers de l'Apocalypse disparaît. Elle laisse place à une foule agenouillée au pied d'un autel, petits êtres souriants, hommes et femmes mêlés, les mains larges, comme la prière qu'ils adressent à Dieu. Ce sont les âmes des martyrs.Selon la tradition du Moyen Âge, les artistes représentent les âmes comme des hommes nus, libérées des apparences du monde en se montrant dans leur vérité. Ici, Hennequin de Bruges a préféré suivre le récit de l'Apocalypse en les présentant vêtues de tuniques blanches portant ainsi la splendeur de leur renaissance. L'ange à gauche offre l'habit de lumière à l'homme près de lui. Derrière les martyrs se dresse un grand autel. Deux petites croix coudées en forme de gamma, troisième lettre de l'alphabet grec, ornent le tissu brodé de la table. Cette croix est un symbole très ancien partagé par de nombreuses traditions. Le tissu rouge vif est le signe du sang versé. A droite, Jean tient le Livre de la révélation ouvert. L'arbre qui penche son feuillage vers lui n'est plus celui qui paraissait desséché au contact du cavalier Mort. Il porte les fleurs blanches du renouveau.

- Sixième sceau : le tremblement de terre (Ap 6,12-17).

Deuxième pièce : les sept trompettes (Ap 7-10)

(4 vents)

(4 vents) Foule des élus

Foule des élus 7 trompettes

7 trompettes Ange à l'encensoir

Ange à l'encensoir L'ange vide son encensoir

L'ange vide son encensoir (Grêle et feu)

(Grêle et feu) Naufrage

Naufrage Absinthe

Absinthe Aigle de malheur

Aigle de malheur Sauterelles

Sauterelles Anges de l'Euphrate

Anges de l'Euphrate Myriades de cavaliers

Myriades de cavaliers Ange au livre

Ange au livre St Jean mange le livre

St Jean mange le livre

- Lecteur disparu.

Registre du haut :

- Les quatre vents (Ap 7,1-3), dont il ne reste qu'un fragment.

- La foule des élus (Ap 7,4-17).

- Septième sceau : les sept trompettes (Ap 8,1-2).

- L'Ange à l'encensoir (Ap 8,3-4).

- L'Ange vide son encensoir (Ap 8,5-6).

- Première trompette : la grêle et le feu (Ap 8,7), dont il ne reste qu'un fragment.

- Deuxième trompette : le naufrage (Ap 8,8-9).

Registre du bas :

- Troisième trompette : l'Absinthe (Ap 8,10-11).

- Quatrième trompette : l'Aigle de malheur (Ap 8,12-13).

« Je regardai, et j’entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d’une voix forte : Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner[23] ! ». Le triple malheur qu'apporte l'aigle est rendu, sur la tenture, par la ville détruite et les mots de malheur (en latin Ve, Ve, Ve) tissés sur le phylactère que l'oiseau, de très grande taille, tient dans ses pattes et son bec. C'est le seul phylactère de la tenture qui porte une inscription.

- Cinquième trompette : les sauterelles (Ap 9,1-12).

- Sixième trompette : les Anges de l'Euphrate (Ap 9,13-15).

- Les myriades de cavaliers (Ap 9,16-21).

- L'Ange au Livre (Ap 10,1-8).

- Saint Jean mange le Livre (Ap 10,9-11).

Troisième pièce : le dragon (Ap 11-13)

Cette pièce est complète : un grand personnage et quatorze tableaux.

Lecteur.

Lecteur. Mesure du Temple.

Mesure du Temple. Deux témoins.

Deux témoins. Mort des deux témoins.

Mort des deux témoins. Devant les témoins morts.

Devant les témoins morts. Les témoins ressuscitent.

Les témoins ressuscitent. Annonce de la victoire.

Annonce de la victoire. Femme revêtue du soleil.

Femme revêtue du soleil. St Michel combat le dragon (renversée s.v.p.).

St Michel combat le dragon (renversée s.v.p.). La femme reçoit des ailes.

La femme reçoit des ailes. Le dragon poursuit la femme.

Le dragon poursuit la femme. Le dragon combat les serviteurs de Dieu.

Le dragon combat les serviteurs de Dieu. Bête de la mer.

Bête de la mer. Adoration du dragon.

Adoration du dragon. Adoration de la bête.

Adoration de la bête.

- Le lecteur sous un baldaquin.

Registre du haut :

- La mesure du Temple (Ap 11,1-2).

- Les deux Témoins (Ap 11,3-6).

- La mort des deux Témoins (Ap 11,7-8).

- Joie des hommes devant les Témoins morts (Ap 11,9-10).

- Les Témoins ressuscitent (Ap 11,11-14).

- Septième trompette : l'annonce de la victoire (Ap 11,15-19).

- La Femme revêtue du soleil (Ap 12,1-6).

Registre du bas :

- Saint Michel combat le Dragon (Ap 12,7-12).

- La Femme reçoit des ailes (Ap 12,13-14).

- Le Dragon poursuit la Femme (Ap 12,15).

- Le Dragon combat le serviteurs de Dieu (Ap 12,16-18).

- La Bête de la mer (Ap 13,1-3).

« Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard ; ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité[24]. » Jean de Bruges a représenté ici le sceptre royal portant une fleur de lys pour signifier clairement la transmission du pouvoir.

Quatrième pièce : les trois anges (Ap 13-15)

Cette pièce est complète : un grand personnage et quatorze tableaux.

Lecteur

Lecteur Adoration de la bête

Adoration de la bête Bête de la terre

Bête de la terre Image de la bête

Image de la bête Chiffre de la bête

Chiffre de la bête Agneau sur Sion

Agneau sur Sion Cantique nouveau

Cantique nouveau Ange

Ange Deuxième ange

Deuxième ange Troisième ange

Troisième ange Sommeil des justes

Sommeil des justes Moisson des élus

Moisson des élus La cuve déborde

La cuve déborde Vendange des réprouvés

Vendange des réprouvés Sept plaies et harpes

Sept plaies et harpes

- Le lecteur sous un baldaquin.

Registre du haut :

- Nouvelle adoration de la Bête (Ap 13,5-10).

- La Bête de la terre fait tomber le feu du ciel (Ap 13,11-13).

- L'adoration de l'image de la Bête (Ap 13,14-15).

- Le chiffre de la Bête (Ap 13,16-18).

- L'agneau sur la montagne de Sion (Ap 14,1).

- Le chant du cantique nouveau (Ap 14,2-5).

- Un ange annonce une bonne nouvelle (Ap 14,6-7).

Registre du bas :

- Un deuxième ange annonce la chute de Babylone (Ap 14,8).

- Un troisième ange et l'Agneau (Ap 14,9-12).

- Le sommeil des Justes (Ap 14,13).

- La moisson des Élus (Ap 14,14-16).

- La cuve déborde (Ap 14,19-20).

- La vendange des réprouvés (Ap 14,17-18).

- Les sept dernières plaies et les harpes de Dieu (Ap 15,1-4).

Cinquième pièce : les sept coupes (Ap 15-19)

Notons que la tapisserie représente des fioles au lieu des coupes mentionnées par la plupart des traductions françaises de l'Apocalypse. Il s'agit dans le texte grec des phiales antiques utilisées pour les libations. De la phiale dérive aussi dans la langue française la fiole, qui ressemble davantage à ce qu'illustre la tapisserie.

Lecteur.

Lecteur. Les anges reçoivent leurs coupes.

Les anges reçoivent leurs coupes. Première coupe sur la terre.

Première coupe sur la terre. 2e et 3e coupes sur les eaux.

2e et 3e coupes sur les eaux. 4e coupe sur le soleil.

4e coupe sur le soleil. 5e et 6e coupes sur le trône et l'Euphrate.

5e et 6e coupes sur le trône et l'Euphrate. Grenouilles.

Grenouilles. 7e coupe dans l'air.

7e coupe dans l'air. Grande prostituée.

Grande prostituée. Grande prostituée sur la bête.

Grande prostituée sur la bête. Chute de Babylone.

Chute de Babylone. (Une meule dans la mer).

(Une meule dans la mer). (Prostituée condamnée).

(Prostituée condamnée). (Noces de l'Agneau).

(Noces de l'Agneau). St Jean et l'ange.

St Jean et l'ange.

- Le lecteur.

Registre du haut :

- Les anges reçoivent leurs coupes (Ap 15,5-8) ;

- La première coupe versée sur la terre (Ap 16,1-2) ;

- Les deuxième et troisième coupes versées sur les eaux (Ap 16,3-7) ;

- La quatrième coupe versée sur le soleil (Ap 16,8-9 ; un fragment) ;

- Les cinquième et sixième coupes versées sur le trône et sur l'Euphrate (Ap 16,10-13) ;

- Les grenouilles (Ap 16,14-16) ;

- La septième coupe est versée dans l'air (Ap 16,17-21).

Registre du bas :

- La Grande Prostituée sur les eaux (Ap 17,1-2). Son reflet dans le miroir est vieilli.

- La Prostituée sur la Bête (Ap 17,3-18). Saint Jean est frappé d'étonnement de l'image nouvelle de la prostituée, prétendument inoffensive sur la scène antérieure. L'ange le prend dans ses bras pour le protéger et lui révéler le mystère, la métaphore. Les sept têtes et les dix cornes représentent des rois ; les eaux sont les peuples.

- La chute de Babylone envahie par les démons (Ap 18,1-20).

- L'Ange jette une meule dans la mer (Ap 18,21-24).

- La Prostituée condamnée (Ap 19,1-2).

- Les noces de l'Agneau (Ap 19,3-8).

- Saint Jean et l'Ange (Ap 19,9-10 ; fragment important).

Sixième pièce : la Jérusalem nouvelle (Ap 19-22)

Cette pièce est très incomplète.

(Le Verbe de Dieu et la cuve de l'ardente colère de Dieu).

(Le Verbe de Dieu et la cuve de l'ardente colère de Dieu). (Oiseaux dévorant les impies).

(Oiseaux dévorant les impies). Le Verbe de Dieu charge les bêtes.

Le Verbe de Dieu charge les bêtes. Bêtes jetées dans l'étang de feu.

Bêtes jetées dans l'étang de feu. (Dragon enchaîné).

(Dragon enchaîné). Juges.

Juges. Satan assiège la ville.

Satan assiège la ville. (Diable jeté dans l'Étang de feu).

(Diable jeté dans l'Étang de feu). (Jugement dernier).

(Jugement dernier). Jérusalem nouvelle.

Jérusalem nouvelle. Mesure de la Jérusalem nouvelle.

Mesure de la Jérusalem nouvelle. Fleuve du trône de Dieu.

Fleuve du trône de Dieu. St Jean ; ange.

St Jean ; ange. (St Jean ; Christ).

(St Jean ; Christ).

- Lecteur disparu.

Registre du haut :

- Le Verbe de Dieu et la cuve de l'ardente colère de Dieu (Ap 19,11-16).

- Les oiseaux dévorent les impies (Ap 19,17-18).

- Le Verbe de Dieu charge les Bêtes (Ap 19,19).

- Les Bêtes sont jetées dans l'Étang de feu (Ap 19,20-21).

- Le Dragon est enchaîné pour mille ans (Ap 20,1-3 ; fragment).

- Les Juges (Ap 20,4-6).

- Satan assiège la Ville (Ap 20,7-9).

Registre du bas :

- Le Diable est jeté dans l'Étang de feu (Ap 20,10).

- Le Jugement dernier (Ap 20,11-15).

- La Jérusalem nouvelle (Ap 21,1-14). La ville descend du ciel.

- La mesure de la Jérusalem nouvelle (Ap 21,15-21). L'ange donne une réglette à Saint Jean pour qu'il prenne les mesures de Jérusalem. Symboliserait la mesure du nombre de pieux, ce qui est impossible à faire.

- Le fleuve coulant du trône de Dieu (Ap 21,22-27 ; 22,1-5). Ici Saint Jean n'a plus son livre dans les mains. Elles sont jointes et il peut rejoindre le paradis grâce au chemin d'eau que Dieu lui fait apparaître. Au loin d'autres personnes attendent leur tour pour rejoindre également le paradis.

- Saint Jean devant l'Ange (Ap 22,6-9 ; fragment).

- Saint Jean devant le Christ (Ap 22,10-21 ; fragment).

Fragments de la tapisserie retrouvés en 2020

Une trentaine de fragments de la tapisserie ont été inventoriés lors du premier confinement en 2020 dans le stock d'œuvres d'art d'une galerie parisienne, la galerie d'art Ratton-Ladrière[25]. Celle-ci en était la propriétaire depuis 1924 et l'achat par Charles Ratton auprès d'un marchand d'art allemand. Après authentification des fragments par la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire et le Laboratoire de recherche des monuments historiques, la galerie a décidé, au printemps 2020, d'en faire don à l'État, propriétaire de la tenture. Les fragments de la tapisserie viennent, début mai 2021, de rejoindre la tenture après près d'un siècle d'oubli[26].

Notes et références

Notes

- Il s'agit du manuscrit no 403 du fonds français de la Bibliothèque Nationale. Voir René Planchenault 1966, p. 25.

- Le texte du testament du roi René indique ceci : « Item donne et laisse à icelle église la belle tapisserie sur laquelle sont contenues toutes les figures et visions de l'Apocalypse. » Cf. Xavier Barbier de Montault, Les Tapisseries du sacre d'Angers : selon l'ordre chronologique, s.l., s.n. (imp. Laîné frères), , 78 p., in 18 (lire en ligne), chap. I (« Tapisserie de l'Apocalypse (XIVe et XVe siècles) »), p. 9.

- Ce genre de détail anecdotique est à rechercher dans les miniatures à l'origine de la tenture et non dans l'inspiration personnelle de ses auteurs.

Références

- Base de référence du ministère de la Culture, réf. PM49000302.

- René Planchenault 1966, p. 18.

- Alain Erlande-Brandenburg, « Bataille Nicolas (actif depuis 1373-1400) », sur Encyclopædia Universalis.

- René Planchenault 1966, p. 25.

- René Planchenault 1966, p. 30.

- René Planchenault 1966, p. 22.

- Francis Muel et Antoine Ruais, Tenture de l'Apocalypse d'Angers : l'envers & l'endroit, Association pour le développement de l'Inventaire des Pays de la Loire, , p. 10.

- Francis Muel, La Tenture de l'Apocalypse d'Angers, Association pour le développement de l'Inventaire général des monuments et des richesses artistiques en région des Pays de la Loire, , p. 162.

- Liliane Delwasse, La tenture de l'Apocalypse d'Angers, Patrimoine, Centre des monuments nationaux, , p. 6.

- « La Tenture de l’Apocalypse, conservée à Angers, inscrite à l’Unesco au registre Mémoire du monde », sur Ouest-France,

- « La tapisserie de l'Apocalypse exposée à Angers, inscrite par l’UNESCO au registre "Mémoire du monde" », sur France 3 Pays de la Loire, (consulté le )

- Francis Muel et Antoine Ruais, Tenture de l'Apocalypse d'Angers : l'envers & l'endroit, Association pour le développement de l'Inventaire des Pays de la Loire, , p. 106.

- Liliane Delwasse 2007, p. 3.

- Weigert 1937, p. 318.

- Francis Muel 1996, p. 14.

- Liliane Delwasse, La tenture de l'Apocalypse d'Angers, Patrimoine, Centre des monuments nationaux, , p. 12.

- Apocalypse 1,3 sur Wikisource.

- Apocalypse 1,20 sur Wikisource.

- Apocalypse 1,13 sur Wikisource.

- Apocalypse 4,10 sur Wikisource.

- Apocalypse 5,1 sur Wikisource.

- Apocalypse 5,6 sur Wikisource.

- Apocalypse 8,13 sur Wikisource.

- Apocalypse 13,1-2 sur Wikisource.

- « Galerie Ratton-Ladrière », sur ratton-ladriere.com (consulté le ).

- Gabriella, « Des fragments de la tenture de L’Apocalypse d’Angers ont été retrouvés à Paris », sur my-angers.info, (consulté le ).

Annexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Apocalypse glosé, en français, Manuscrit 403 du département des manuscrits français de la BNF, « le Roy l'a bailléé à Monsieur d'Anjou pour faire son beau tapis ». Il est au Louvre en 1373, n'y est plus entre 1380 et 1411 [lire en ligne].

- Arthur Giry, La tapisserie de l'Apocalypse de Saint-Maurice d'Anger, dans L'Art, 1876, 10e année, p. 300-307 [lire en ligne].

- Paul Meyer, Léopold Delisle, L'apocalypse en français au XIIIe siècle (Bibl. nat., fr. 403) , Librairie Firmin Didot et Cie, Paris, 1901 [lire en ligne].

- Roger Armand Weigert, La tenture de l'Apocalypse d'Angers. Essai de mise au point, dans Bulletin Monumental, 1937, tome 96, no 3, p. 307-326 [lire en ligne].

- Louis Réau, Iconographie de l'art chrétien, vol. I : Introduction générale, Paris, Presses universitaires de France, , VIII-480 p., 6 vol. ; in-8° (BNF 32559437).

- René Planchenault, L'Apocalypse d'Angers, s.l., Caisse nationale des monuments historiques et des sites, , 55 (le reste non paginé), 27 × 29 cm (OCLC 2274602, BNF 33137819).

- « La Tenture de l'Apocalypse d'Angers » dans Cahier de l'inventaire 4, 1987, Inventaire Général, SPADEM, 2e édition. (ouvrage publié avec le concours du Centre national des lettres) (ISBN 2-906-344-07-9)

- (en) Francis Muel, France. Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Commission régionale Pays de la Loire (trad. du français par Atlantique traduction, photogr. François Lasa et Patrice Giraud, réédition par Service régional des Pays de la Loire), Front and back : the tapestry of the Apocalypse at Angers [« L'envers et l'endroit : tenture de l’Apocalypse d'Angers »], Nantes, Association pour le développement de l'inventaire général (ADIG), coll. « Images du patrimoine », , 80 p., 31 cm (ISBN 2-906344-55-9).

Avec des clichés de l'envers de la tapisserie, clichés inversés permettant de voir les couleurs de la tapisserie identiques, ou presque, à celles d'origine.

Avec des clichés de l'envers de la tapisserie, clichés inversés permettant de voir les couleurs de la tapisserie identiques, ou presque, à celles d'origine. - Collectif, « L’Apocalypse d’Angers : Chef-d’œuvre de la tapisserie médiévale », Histoire de l’art, Dijon, Éditions Faton, no 31, (ISSN 1161-3122).

- Guy Massin-Le Goff (dir.) et Étienne Vacquet (dir.), Regards sur la tapisserie, Arles, Actes Sud, , 198 p., 24 cm (ISBN 2-7427-3679-4).Contient les actes du colloque organisé par l'Association des conservateurs des antiquités et objets d'art de France, Angers, 18-20 mai 2000. Bibliogr., 22 p.

- Liliane Delwasse, La tenture de l'Apocalypse d'Angers, Paris, Éditions du patrimoine, Centre des monuments nationaux, coll. « Regards », , 67 p., 26 cm (ISBN 978-2-85822-968-0).

- Paule Amblard (commentaires) (préf. Paule Amblard, Le chemin de l'Apocalypse), L'Apocalypse [de] saint Jean illustrée par la tapisserie d'Angers, Paris, Éditions Diane de Selliers, , 405 p., 34 cm (ISBN 978-2-903656-75-1).D'après Jean [de Patmos] (trad. du grec ancien par École biblique et archéologique française de Jérusalem, attribué à un dénommé Jean qui n'est probablement pas l'apôtre), Bible. N. T. Apocalypse [« 'Apokálypsis toû 'Iōánnou toû Theológou »] [« Bible. Nouveau Testament. Apocalypse »] (Dernier livre du Nouveau Testament, rédigé vers 96, livre deutérocanonique, c'est-à-dire admis dans le canon des Écritures par le concile de Trente (1566)), Jérusalem, .

- Jacques Cailleteau (dir. et avant-propos), Francis Muel (dir.), Laurent Hablot, Fabienne Joubert, Didier Le Fur, Élisabeth Taburet-Delahaye et Étienne Vacquet, Apocalypse : La tenture de Louis d'Anjou, Paris, Éditions du patrimoine (Centre des monuments nationaux), coll. « Hors collection », , 273 p., 23 x 30 cm (ISBN 2-7577-0443-5 et 978-2-7577-0443-1).

- Roger-Armand Weigert, « La tenture de l'Apocalypse d'Angers. Essai de mise au point. », Bulletin monumental, vol. 96, no 3, (lire en ligne).

Documentaire

[vidéo] La Tenture de l'Apocalypse, de Ana Films (prod.) et de Rodolphe Viémont (réal.), scénario de Rodolphe Viémont et Jean-Yves Fischbach, Ana Films, 2011, VOD, DVCPro, Béta et DVCam, Blu-ray, 53 min [présentation en ligne] : documentaire.

Articles connexes

Religion :

Art :

- La Dame à la licorne, série renommée de tapisseries du Moyen Âge.

- Tapisserie

- Chant du monde de Jean Lurçat

Histoire :