Synagogue de Bad Homburg (1866-1938)

La synagogue de Bad Homburg, inaugurée en 1866, a été détruite en 1938 lors de la Nuit de Cristal comme la plupart des autres lieux de culte juifs en Allemagne.

Bad Homburg vor der Höhe (en français également : Bad Hombourg) est une petite ville thermale allemande de l'arrondissement du Haut-Taunus, district de Darmstadt dans le Land de Hesse, à environ 15 km au nord-ouest de Francfort-sur-le-Main. Elle compte actuellement près de 52 000 habitants.

La communauté juive

Le Moyen Âge

Quelques familles juives ont probablement vécu à Bad Homburg dès le Moyen Âge. En 1335, Louis IV de Bavière autorise Godefroy d'Eppstein à accueillir dix Juifs dans les villes de Steinheim, de Homburg et d'Eppstein, mais on ignore, faute de preuves, si des Juifs se sont alors installés à Hombourg. Entre 1333 et 1348, le registre du tribunal de Francfort fait état de transactions entre des Juifs de Hohenberg ou de Hohinburg, noms donnés au Moyen Âge à Homburg.

Après les persécutions dues à la Peste noire de 1348-1349, il n'est plus fait mention de Juifs à Homburg.

Les XVIIe et XVIIIe siècles

Ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'une nouvelle communauté juive émerge. En mars 1622, vingt Juifs protégés habitent la ville. Pendant la guerre de Trente Ans (1618-1648), leur nombre va décroître et le journal officiel de Homburg du n'en mentionne plus que onze. Après la guerre leur nombre va continuer à décroître. En 1671, il n'y a plus que trois Juifs avec leur famille. Le Landgraf Frédéric II qui désire développer la ville de Homburg, ordonne en février 1698, que les familles juives doivent dorénavant habiter regroupées dans une même rue comme pour les familles huguenotes dans la Louisenstadt. La Judengasse (l'actuelle Wallstraße), est établie sous son successeur le Landgraf Frédéric Jacob. Par décret du , cette rue peut être fermée par les autorités. Mais les familles juives ne sont pas pressées d'habiter cette rue, préférant rester dans leur maison de la vieille ville. Le décret impose que les Juifs doivent s'installer dans cette rue dans les six mois, mais fin 1730, seulement cinq familles ont déménagé. En 1737, le décret est réitéré. Le journal officiel de Homburg du , donne les noms de 21 familles.

Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, à l'exception du Landgraf Frédéric-Louis en 1774, plus tolérant, tous les Landgrafs successifs vont imposer aux Juifs d'habiter dans la Judengasse. En 1791, l'ordre est de nouveau renouvelé. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le nombre d'habitants juifs de Homburg progresse fortement : de 56 familles en 1772, on passe à 75 en 1790 et à 105 en 1803. La communauté juive est aussi implantée dans les villages avoisinants de Seulberg et de Gonzenheim ainsi que dans d'autres dépendant de la municipalité de Homburg. De 1710 à 1757, existe à Homburg une importante imprimerie juive qui fournit des livres religieux en hébreu à de nombreux Juifs de Francfort.

L'époque moderne

À partir du début du XIXe siècle, les Juifs sont autorisés à s'installer partout en ville. La population juive continue d'augmenter et culmine en 1865 avec 604 personnes, soit 7,14 % de la population totale de la ville. En 1848, le Landgraf Gustave publie un décret indiquant que « À partir de maintenant, il n'y aura plus aucune différence du point de vue des relations locales et civiques entre nos sujets juifs et nos sujets chrétiens ». La structure professionnelle et sociale des Juifs va changer de façon importante dans le courant du XIXe siècle. À la fin du siècle, beaucoup sont des commerçants, avec leur boutique de mode, d'entretien ménager ou d'article de ménage, située principalement dans la Louisenstraße (la grande rue commerçante), D'autres possèdent des hôtels, des restaurants, des cafés ou des sanatoriums. D'autres enfin sont dans la banque, la friperie ou les antiquités. Plusieurs médecins juifs travaillent dans les établissements thermaux de Bad Homburg où de nombreuses personnalités juives se font traiter, tels que de célèbres rabbins russes ou le philosophe Martin Buber.

Les associations communautaires

En 1925, la communauté juive compte 400 personnes soit 2,5 % de la population totale de la ville (16 000 habitants au total). Le rabbin Wreschner est assisté par Moses Herz qui est Hazzan, enseignant et Shohet et par Leopold Goldschmidt, enseignant, Hazzan remplaçant et Shames (bedeau de la synagogue). Le rabbin Wreschner, qui assure la direction de l'école religieuse où sont accueillis 54 élèves, donne en plus des cours d'instruction religieuse à 30 autres élèves inscrits à l'école publique.

La communauté dispose de nombreuses associations juives caritatives, dont certaines existent depuis le XVIIIe siècle :

- La Israelitische Männerkrankenkasse, créée en 1780, dont le but est l'assistance aux malades: 52 membres en 1932.

- Le Israelitische Frauenverein (Chewrat Naschim), créée en 1810, renommée plus tard: Israelitische Frauenkrankenkasse, avec pour but l'aide aux malades et les services funéraires: 97 membres en 1864.

- L'association de charité Chewrat Gemillus Chassodim pour les malades et les services funéraires: 27 membres en 1864; 40 membres en 1932.

- La Chewrat Talmud Tora, l'association du Talmud Torah: 31 membres en 1864.

- La Chewrat Bikkur Cholim, association d'aide aux malades: 49 membres en 1864.

- Le Jüdischer Holzverein (Chewrat Ez Chajim), une association chargée de fournir du bois de chauffage en hiver pour les pauvres: 61 membres en 1864; 100 membres en 1932.

- La Armenkasse der Israelitischen Kultusgemeinde, association d'aide au nécessiteux de la communauté et aux voyageurs.

- Le Verein zur Ausstattung jüdischer Mädchen, créée en 1886 et chargée de la formation professionnelle et du trousseau de mariage des jeunes filles juives pauvres: 65 membres en 1932.

- la Wirtschaftsbeihilfe, créée en 1918, association d'assistance aux nécessiteux.

Près de la synagogue, on trouve le cimetière, le Mikvé ainsi qu'une bibliothèque communautaire.

Sous le nazisme

En 1933, il reste encore environ 100 familles juives à Bad Homburg, mais après l'arrivée des nazis au pouvoir, beaucoup vont déménager ou émigrer, en raison de la privation de leurs droits civiques et de la répression croissante. En 1937, il ne reste plus que 60 familles.

Lors de la nuit de Cristal du au , les troupes de SA détruisent non seulement la synagogue, mais pénètrent dans de nombreux commerces et habitations juives les pillant et les saccageant. Le magasin de meubles Herz, situé dans la Louisenstraße, à proximité de l'hôtel de ville, est complètement détruit. Les hommes juifs sont arrêtés et déportés au camp de concentration de Buchenwald.

Le mémorial de Yad Vashem[1] de Jérusalem et le Gedenkbuch - Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945[2] (Livre commémoratif – Victimes des persécutions des Juifs sous la dictature nazie en Allemagne 1933-1945) répertorient près de 150 habitants nés, ou ayant vécu longtemps à Bad Homburg parmi les victimes juives du nazisme. Les recherches effectuées pour établir cette liste ont été rendues difficiles du fait qu'il existe plusieurs villes ou villages du nom de Homburg[3] en Allemagne et que certaines personnes vivant à Bad Homburg étaient enregistrées à Francfort.

Histoire de la synagogue

Il n'y aucune trace de l'existence d'une synagogue au Moyen Âge. Il est probable que les Juifs se réunissaient alors dans une salle pour prier.

Oratoire : 1684-1731

En 1684, les Juifs demandent l'autorisation d'avoir un oratoire, ce qui leur est accordé contre une taxe de 24 thalers, mais à condition que celui-ci ne donne pas sur la rue et soit situé à l'intérieur d'une maison juive. Le Landgraf Frédéric II, le leur délivre une lettre de protection pour une durée de dix ans indiquant que les familles juives doivent pouvoir exercer leur pratique religieuse dans leur Schule (synagogue).

Première synagogue : 1732-1866

La première synagogue a été construite en 1731 et inaugurée en 1732. Le Landgraf de l'époque, Frédéric Jacob contribue à sa construction sous le forme d'un prêt de 250 thalers et en autorisant une collecte de fonds sans impôts. Le rabbinat dépend alors de Friedberg. Cette synagogue est utilisée comme synagogue de la communauté pendant 134 ans, jusqu'en 1866, date d'inauguration de la nouvelle synagogue.

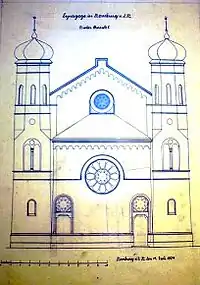

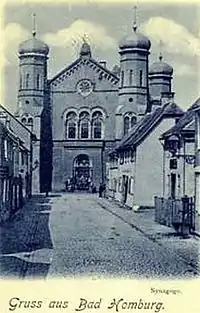

La nouvelle synagogue : 1866-1938

Dès le début des années 1860, l'ancienne synagogue s'avère trop petite et désuète pour la communauté grandissante et enthousiaste. Les plans d'un nouveau bâtiment doivent être approuvés. À l'époque, la communauté est à majorité conservatrice-orthodoxe, mais certains membres libéraux ont influé sur la conception du bâtiment, comme la présence d'un orgue. Ces dissensions internes à la communauté se reflètent dans l'article du magazine conservateur Der Israelit de juin 1863:

« Dans la communauté juive locale, il y a, Dieu merci, encore le sens ferme religieux, qui à tout moment est prêt à consentir les plus grands sacrifices sur l'autel de la religion. Ces derniers temps, la population juive de Hombourg a fourni la preuve réjouissante qu'elle méritait de porter le nom de communauté juive…. Grâce aux efforts du comité directeur du culte, dirigé par l'honorable rabbin Fromm, si estimé par la communauté de cette ville, l'excellente idée d'une liste de souscriptions de dons volontaires pour la création d'un fonds de construction de près de 10 000 florins s'est propagée rapidement aux 70 membres de la communauté ainsi qu'au 2/3 de la population juive.

Mais toute bonne chose a trop souvent du mal à se faire reconnaitre, et ce projet n'a pas échappé à son sort. Plusieurs membres de la communauté, avec qui nous n'avons pas encore discuté, se sont exclus de la souscription générale, et lors de l'assemblée générale un représentant zélé de la réforme est apparu et a réclamé la parole après que sa tentative de convaincre des esprits simples que le bâtiment projeté n'allait pas dans le sens de sa cliente, la néologie[4], ait échoué[5]. »

La communauté juive éprouve une grande joie quand en juillet 1863, le Landgraf Ferdinand de Hesse-Homburg fait un don de 1 500 florins à la communauté pour la construction de la synagogue. Cet exemple est suivi par des dons de la ville et de la direction de l'établissement thermal pour un montant de 1 000 florins chacun. Le magazine Der Israelit d' publie un éloge dithyrambique du Landgraf selon le style ampoulé de l'époque:

« Un penchant pour la noble humanité et pour la bonté exempte de préjugés, une vraie bienveillance de prince et l'amour d'un père, je peux vous relater la généreuse munificence du dernier rejeton mâle d'une éminente dynastie couronnée de gloire, notre aïeul[6], dans tous les districts de Hesse-Homburg abondamment bénis par son règne nous vénérons et adorons notre Landgraf souverain.

Petit par sa taille, le Homburger ne comprend que 30 et quelques milliers d'âmes, ce landgraviat compte parmi les plus heureux et les plus bénis territoires de notre grande patrie allemande, car chaque citoyen est attaché et adore ses dirigeants. Tous essayent de se dépasser pour exprimer ses sentiments les plus profonds en affirmant sa loyauté et son dévouement au père bien aimé du Land et plus particulièrement il y a quelques lunes, pour l'anniversaire des 80 ans de sa ducale altesse princière, auquel ses sujets israélites de la capitale locale montrent dans la dignité toute leur reconnaissance pour les si nombreux témoignages de bienveillance qu'elle étend sur ses fidèles israélites…[7]. »

Après l'approbation des plans de la synagogue, la pose de la première pierre a lieu le en présence du conseiller privé du Landgraf, représentant le souverain, des représentants du maréchal du palais et des autorités militaires, des membres du gouvernement national, du clergé des différents cultes de Homburgs et des alentours, des dirigeants de la fonction judiciaire et administrative, du maire et des membres du conseil municipal et d'une nombreuse foule. Le magazine Der Israelit décrit cette cérémonie en détail[8] tout en faisant remarquer que la construction de ce bâtiment ne fait pas l'unanimité dans la communauté et qu'il y a un risque non négligeable de scission.

Quinze mois plus tard, le se déroule l'inauguration officielle de la nouvelle synagogue. Entretemps le Landgraf Ferdinand de Hesse-Homburg est décédé. Le landgraviat est tout d'abord rattaché au grand-duché de Hesse, puis après la guerre austro-prussienne de juin à , au royaume de Prusse. C'est le représentant du roi de Prusse Guillaume Ier, le préfet von Briesen, qui assiste à la cérémonie.

« L'inauguration officielle a lieu le vendredi Erew Schabbat Kodäsch Paraschat Toledot (veille du saint chabbat de la lecture de la Parasha Toledot, le )… Après avoir achevé la prière de Min'ha dans la vieille synagogue et récité également le Lechu[9], les rouleaux sacrés de la Torah sont retirés de l'Arche Sainte et après un discours d'adieu court mais prenant du rabbin Fromm, emmenés solennellement à la nouvelle synagogue.

Arrivés devant la porte du nouveau bâtiment, l'architecte remet la clef de la synagogue au préfet représentant le roi de Prusse, M.. von Briesen, qui la remet au rabbin en prononçant l'allocution suivante: "Je suis heureux qu'il me soit permis d'assister à cette digne fête, et de pouvoir donner l'assurance à votre communauté, comme à la ville et au Land, que l'administration royale est prête à favoriser en permanence le bien-être et la prospérité et à préserver autant que possible les particularités existantes". Le rabbin Fromm lui répondit en conséquence, en prenant comme comparaison les 12 tribus d'Israël qui vivaient loyalement ensemble, mais qu'alors, la tribu de Juda plus grande et plus forte, s'était placée à leur tête, il en était de même pour la Prusse à la tête des États allemands.

Puis, les portes de la synagogue ont été ouvertes et les gens sont entrés. Selon le programme, tout d'abord des chants accompagnés de musique fort jolie, puis les rouleaux sacrés de la Torah ont pénétré dans la synagogue ce qui fait sur la nombreuse assemblée une impression très exaltante. Après une prière pour sa majesté le roi et pour la maison royale, le rabbin Fromm est monté en chaire pour prononcer son discours. Il avait choisi de commenter le verset 17 du chapitre 28 du livre I de Moïse[10] ein sä ki im beit elohim (Ce n'est rien d'autre que la maison de Dieu…). L'orateur, avec des paroles pleines d'entrain, enthousiastes et enthousiasmantes consacre la synagogue comme: a/ un lieu de culte; b/ un lieu de prière et c/ un lieu d'enseignement[11]... »

Les années suivantes et malgré une légère diminution du nombre de membres due principalement au départ de familles aisées pour Francfort, la communauté va construire un bâtiment communautaire avec des salles de classe, ainsi qu'une maison mortuaire située au cimetière pour la Hevra kaddisha dont le coût de construction avoisinant les 5 000-6 000 marks, sera entièrement financé par des dons de membres, dont 2 000 marks offerts par Michael Kaufmann, un ancien membre de la communauté, installé depuis peu à Francfort[12].

En décembre 1928, le feu se déclare sous la charpente de la synagogue. Celui-ci dû probablement à une cheminée défectueuse est vite circonscrit par les pompiers. Les dégâts sont faibles et couverts par l'assurance[13].

Les rabbins

Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la communauté de Homburg dépend du rabbinat de Friedberg. En 1825, Homburg a un vice-rabbin, dont la fonction sera plus tard regroupée avec celle de professeur de religion. Le dernier de ces vice-rabbins/professeurs/prédicateurs est Anschel Stern qui sera promu chef rabbin à Hambourg. À partir de 1851, Homburg a son propre rabbin :

- de 1852 à 1875: Dr Seligmann Fromm

- de 1875 à 1877: Dr Samuel Auerbach

- de 1877 à 1886: Dr Meier Appel

- de 1887 à 1912: Dr Heymann Kottek

- de 1912 à 1922: Dr David Alexander Winter

- de 1922 à 1934: Dr Leopold Wreschner.

À côté du rabbin, exercent un Hazzan (chantre), un enseignant, un Shohet (abatteur rituel), un comptable, dont les postes ont été à maintes reprises regroupés.

La période nazie

En 1932, des nazis répandent du poison devant la porte de la synagogue et devant la maison d'un négociant juif de bétail. Une femme de ménage qui nettoyait le trottoir perd connaissance[14].

Lors de la nuit de Cristal, du au , la synagogue est incendiée et est entièrement détruite. Plus tard, une équipe du génie de l'armée dynamitera les ruines. Le centre communautaire juif, avec l'école, situé 8 Elisabethenstraße est épargné et servira quelque temps plus tard à héberger les Jeunesses hitlériennes et la Bund Deutscher Mädel (Ligue des jeunes filles allemandes). Après la Seconde Guerre mondiale, en 1956, le bâtiment est repris par le Volksbildungskreis (Cercle d'éducation populaire) devenu ultérieurement une université populaire.

Plaques commémoratives

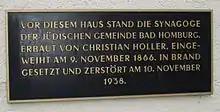

Une plaque commémorative a été fixée il y a quelques années sur l'ancien bâtiment du centre communautaire, devenu université populaire. Cette plaque indique : « Devant cette maison, s'élevait la synagogue de la communauté juive de Bad Homburg. Construite par Christian Holter, inaugurée le , elle a été incendiée et détruite le ».

Une deuxième plaque est apposée sur l'ancienne école juive : « Nos concitoyens juifs construisirent cette école à l'arrière de leur lieu de culte en 1877. Des générations de jeunes gens y ont été éduquées. Le crime et l'ignorance ont détruit la synagogue le et vandalisé l'école. Le , le Cercle d'éducation populaire a pris possession du bâtiment pour travailler à la compréhension et à la tolérance ».

L'Université populaire porte depuis le le nom de Bernhard Beling, le responsable jusqu'en 1939, de l'atelier de formation juive de Francfort, et qui, après son retour d'exil, a fondé en 1949 le Cercle d'éducation populaire de Bad Homburg.

Notes

- (en): Base de données des victimes de la Shoah; Mémorial de Yad Vashem.

- (de): Recherche de noms de victimes dans le Gedenbuch; Archives fédérales allemandes.

- En plus de Bad Homburg vor der Höhe, on trouve: Homburg dans la Sarre; Homburg quartier de Waldshut-Tiengen dans le Bade-Wurtemberg; Homburg, quartier de Triefenstein en Bavière; Homburg-Bröl en Rhénanie-du-Nord-Westphalie; Am Homburg quartier de Sarrebruck en Sarre.

- La néologie est un mouvement réformateur du judaïsme de la fin du XIXe siècle, principalement dans les territoires de langue hongroise

- (de): Magazine: Der Israelit du 10 juin 1863

- Ferdinand de Hesse-Homburg (1783-1866) a donc 80 ans en 1863. Il ne s'est pas marié et n'a pas de descendants.

- (de): Magazine Der Israelit du 12 août 1863; article de J. Frank.

- (de): Magazine Der Israelit du 27 juillet 1864.

- Psaume 95

- Genèse 28;17; Saisi de crainte, il (Jacob) ajouta : « Que ce lieu est redoutable ! C’est bien ici la maison de Dieu, c’est ici la porte du ciel. » (traduction d'Augustin Crampon).

- (de): Magazine Der Israelit du 12 décembre 1866.

- (de) : Journal Allgemeine Zeitung des Judentums du 6 mai 1884.

- (de): Journal Jüdischen Liberalen Zeitung du 6 janvier 1928.

- (de): Magazine Der Israelit du 8 septembre 1932.

Bibliographie

- (de) Bad Homburg vor der Höhe (Kreisstadt, Hochtaunuskreis): Jüdische Geschichte / Synagogen; Alemannia-judaica.

- (de) Site de la ville de Bad Homburg.

- (de) J. Frank, Chronologische Notizen über die israelitische Gemeinde zu Homburg v.d.Höhe; supplément au no 34 du magazine Israelit du ; page : 457 à 459.

- (de) Paul Arnsberg, Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang - Untergang – Neubeginn; 1971; vol: 391-400.

- (de) Paul Arnsberg, Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Bilder - Dokumente; photos et documents page: 96

- (he) Pinkas Hakehillot, Encyclopedie des communautés juives de leur fondation jusqu'à après la Shoah. Allemagne; volume III: Hesse - Hesse-Nassau – Frankfurt; publication du Mémorial de Yad Vashem ; 1992 ; pages: 378 à 382.