Sport et littérature en France

La dénomination « Sport et littérature » s’applique, dans le cadre de la littérature en langue française, non pas à un genre littéraire en propre, mais à un mode d’expression dans lequel la pratique sportive se trouve être une source d’inspiration pour les écrivains.

Sport et littérature en France : historique

Sport et littérature : l’héritage grec et latin

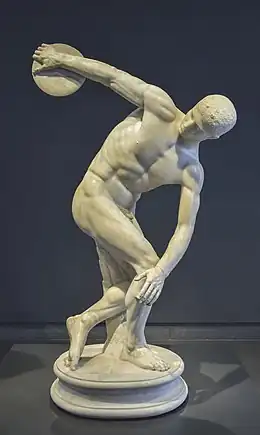

Dans la littérature de la Grèce antique, il n’est pas rare de rencontrer des œuvres qui trouvent leur inspiration dans la pratique sportive ; la présence du sport dans cette littérature est à la hauteur du rôle important que joue le sport dans la civilisation grecque ; dans cette société, où des Jeux sportifs se sont tenus pendant des siècles à Olympie, à Delphes, à Corinthe, le sport a une dimension spirituelle, culturelle, politique, éthique ; on retrouve cet intérêt pour la pratique sportive dans les œuvres des plus importants auteurs grecs : Homère, Pindare, Théocrite, Platon, Aristote, Hérodote, Xénophon, Pausanias[1].

La littérature latine se présente, dans le domaine des œuvres inspirées par le sport, comme une copie, qui n’est pas à la hauteur du modèle, des œuvres des auteurs grecs ; la pratique sportive a, dans la Rome antique, des vertus utilitaires, sans dimension spirituelle ou éthique ; les jeux « sportifs » des arènes romaines ne présentent aucun aspect permettant une comparaison avec les Jeux grecs, ou avec nos compétitions sportives modernes ; quelques auteurs latins, inspirés par les pratiques sportives, méritent d’être cités, comme Virgile, ou Ovide[1].

Le sport dans la littérature française avant l’invention du « sport »

Dans la littérature française du Moyen Âge, comme dans celle de la Renaissance, les jeux athlétiques, s’ils ne sont que rarement une source d’inspiration pour les écrivains, à la différence de la Grèce antique, apparaissent cependant çà et là, dans des chansons de geste, dans des poésies, dans des chroniques ; on peut mettre en lumière deux auteurs qui ont fait une place dans leurs œuvres aux exercices physiques : Rabelais, et Montaigne[1].

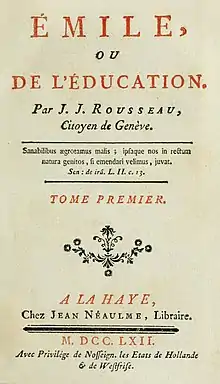

Le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, ainsi que la plus grande partie du XIXe siècle, jusqu’aux années 1880-1890, sont une époque où l’idée de sport, en France, ne tient qu’une toute petite place, et, dans certaines périodes, cette place est réduite à rien ; cependant, Jean-Jacques Rousseau est un écrivain pour qui la question des pratiques sportives est plus qu’une matière sans importance[1].

Sport et littérature en France des années 1880-1890 à nos jours

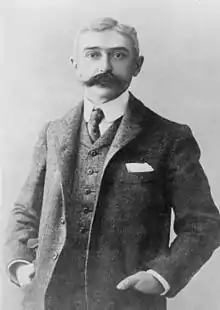

Dans les années 1880-1890, il se produit, dans le domaine des pratiques sportives, un évènement considérable : l’émergence (ou la réémergence, doit-on dire, si l’on se place dans la perspective d’une filiation entre les Jeux grecs d’Olympie et les Jeux olympiques modernes) de l’idée de sport ; cette émergence ne se manifeste ni dans un lieu unique, ni à une date unique ; ce renouveau de l’intérêt marqué pour le sport dans les sociétés européennes s’observe en France, mais aussi en Grande-Bretagne, et dans d’autres pays ; ce réveil de l’attachement à la pratique sportive a lieu, pour ce qui concerne la France, deux décennies environ après la fin de la guerre franco-allemande de 1870 ; on voit ainsi, autour de l’année 1890, être publiées des œuvres comme le livre de Pierre de Coubertin sur l'éducation en Angleterre[2], ou bien l’ouvrage d’E. Gendry sur le sport cycliste naissant[3] ; et l’on n’oublie pas, évènement fondateur, le congrès qui débat de la rénovation des Jeux olympiques, organisé par Pierre de Coubertin, en , à La Sorbonne, à Paris[4].

Les forces qui sont en jeu ici, et qui poussent à ce renouveau, sont multiples, et elles sont, pour la plupart, celles qui existent encore aujourd’hui, dans l’époque que nous vivons, où le domaine « Sport et littérature », en France, est riche en œuvres de toute nature (articles de journaux sportifs ; biographies de sportifs ; etc.) ; un élément d’importance particulière a joué un rôle moteur dans cette évolution : la force tendant à mettre en valeur le sentiment d’appartenance à une communauté (quand cette communauté est la nation, l’idée de nationalisme apparaît), une force qui a été liée à des évènements historiques considérables, comme ceux qui ont conduit à la Première Guerre mondiale ; la pratique sportive a été vue, à cette époque, dans certains pays comme la France, sous l’aspect de la préparation d’une génération de soldats à une guerre placée sous le signe de la revanche[4].

Œuvres et auteurs inspirés par le sport

Les genres littéraires et les œuvres des écrivains

« Sport et littérature » se présente comme un moyen d’expression dans lequel la pratique sportive est une source d’inspiration ; cette forme d’expression se trouve être mise en œuvre à travers la plupart des genres littéraires ; voici comment se manifeste cette diversité à travers quelques exemples :

- roman : Henri Decoin "Quinze rounds", Paris, Ernest Flammarion, 1930

- nouvelles : Paul Morand "Ouvert la nuit", Paris, Éditions de la "Nouvelle revue française", 1922

- essai : Jean Giraudoux "Le sport : Notes et maximes", Paris, Libr. Hachette, 1928

- souvenirs : Georges Carpentier "Mon match avec la vie", Paris, Flammarion, 1954

- poésie : Géo-Charles "VIIIe Olympiade, 1924-1928", Bruxelles, Éditions "L'Equerre", (sans date)

- articles sportifs : Antoine Blondin "L'Ironie du sport : chroniques de "L'Équipe" : 1954-1982", Paris, F. Bourin, 1988

- théâtre : Claude Confortès "Le Marathon : pièce en 3 actes", Paris, Gallimard, 1973.

En étudiant les œuvres des écrivains qui ont, dans tel ou tel texte, trouvé leur inspiration dans la pratique sportive, on voit qu’il existe plusieurs manières de s’exprimer à travers ce mode d’expression qu’est « sport et littérature » :

- les « écrivains sportifs » : ces auteurs ont pratiqué, dans leur jeunesse, le sport, à un bon niveau, et ils ont parfois poursuivi cette pratique, en avançant en âge : c’est le cas de Jean Giraudoux, dont l’histoire a retenu qu’il a été, avec une performance de 50 secondes, recordman de France du 400 mètres en ligne droite[5],

- les « sportifs écrivains » : ces sportifs de haut niveau ont laissé des écrits inspirés par le sport, tout en étant, tout au long de leur vie, engagés dans la pratique sportive à un niveau d’excellence, guides de haute montagne, navigateurs, athlètes : c’est le cas de Georges Carpentier qui est devenu, en 1920, le premier français champion du monde de boxe anglaise,

- les « écrivains amateurs de sport » : ces écrivains n’ont pas d’expérience dans le sport de haut niveau, mais ils ressentent une passion pour les pratiques sportives, et pour ce qu’elles représentent ; c’est cet amateur de sport que nous trouvons chez Paul Morand qui a laissé de belles pages sur les pratiquants et les pratiquantes de tel ou tel sport[6],

- les « journalistes de sport sans passé sportif » : ces journalistes sont ceux et celles des périodiques consacrées en partie, ou en totalité, au sport, et qui n’ont pas, contrairement aux « sportifs écrivains », un passé de sportifs ou de sportives de haut niveau ; un journaliste comme Denis Lalanne appartient à cette catégorie d’écrivains qui transmettent aux lecteurs, dans leurs textes, leur passion pour le sport ; à cette même catégorie peuvent appartenir des « écrivains amateurs de sport », dont il a été question plus haut, et qui, tel Antoine Blondin, mettent leur talent au service des sports qu’ils aiment passionnément[7].

Au-delà de ces différences entre telle ou telle pratique de l’écriture inspirée par le sport, les uns et les autres, « écrivains amateurs de sport », ou bien « journalistes de sport sans passé sportif », par exemple, tiennent à montrer qu’ils font partie de la même famille, comme on peut le voir dans l’hommage rendu à Antoine Blondin par Denis Lalanne[8].

Associations d’écrivains et prix littéraires

La production littéraire liée au domaine « Sport et littérature » bénéficie, en France, depuis longtemps, d’un soutien venant d’organisations qui assurent la promotion de la littérature inspirée par le sport.

Des associations d’écrivains œuvrant dans ce domaine de la littérature sont engagées dans la mise en valeur des textes liés à ce mode d’expression :

- l’Association des Écrivains Sportifs a été créée en 1931 par Tristan Bernard et Jean Giraudoux en a été le premier président ; son président actuel (en ) est le grand reporter Benoît Heimermann ; cette association décerne, tous les ans, le Grand Prix de littérature sportive[9],

- l’Union des Journalistes de Sport en France (UJSF), en association avec la Fondation FDJ et l’Union Nationale des Diffuseurs de Presse (UNDP), décerne, tous les ans, le Prix Sport Scriptum ; son président actuel (en ) est Jean-Marc Michel, chef d’édition France 3 Côte d’Azur ; cette association décerne, tous les ans, le Prix Sport Scriptum[10].

Des prix littéraires, consacrés à la littérature sportive, viennent mettre en lumière ce mode d’expression :

- créé en 1943, le Grand Prix de littérature sportive (Prix Tristan Bernard) a été décerné pour 2012 à : Tristan Garcia pour son livre : "En l'absence de classement final : nouvelles", Paris, Gallimard, 2012 ;

pour l'année 2013, ce prix a été attribué à : Alban Lefranc pour son livre : "Le ring invisible", Paris, Verticale/Gallimard, 2013[9];

- créé en 1996, le Prix Sport Scriptum a été décerné pour 2012 à : Philippe Croizon pour son livre : "J'ai traversé la Manche à la nage", Paris, J.-C. Gawsewitch, 2012[10];

- le Prix Renault Antoine Blondin est remis dans le cadre de la manifestation des Journées Nationales du Livre et du Vin de Saumur ; ce prix, pour l’année 2012, a été décerné à : Catherine de Baecque pour son livre : "Maurice Herzog, le survivant de l'Annapurna", Paris, Arthaud, 2011 ;

pour l'année 2013, ce a été attribué à : Paul Fournel pour son livre : "Anquetil tout seul", Paris, Seuil, 2012[11];

- le Prix du livre Sportel-Renaud de La Borderie est remis à l’occasion de la manifestation Sportel Monaco ; ce prix, pour l’année 2012, a été décerné à : Françoise Laget et Serge Laget : "Jours de fête ; la grande histoire du Tour de France", Paris, Éditions Chronique, 2012, Sportel Monaco ;

pour l'année 2013, ce prix a été attribué à : l'Association des Amis de Jacques-Henri Lartigue, pour récompenser l'ouvrage "Chic, le sport !" de Jacques-Henri Lartigue, Paris, Éditions Actes Sud/Hermès, 2013[12];

- nouvellement créé (en ), le Prix Philippidès du récit sportif a été décerné pour la première fois, au printemps 2013, par l’association qui est à l’origine de la création de ce prix, le club sportif Bugeat Treignac Athlé[13] ;

le prix Philippidès, pour l'année 2013, a été décerné, à Bugeat, le samedi , à l'occasion de la course « Millevaches Monédières Raidlight Trail », au texte suivant : "Le marathonien des bois de Chaleix" de Pierre Gandois ;

le prix Philippidès, pour l'année 2014, a été décerné, à Bugeat, le samedi , à l'occasion de la course "Millevaches Monédières Raidlight Trail", au texte suivant : « Dans la légende à jamais » de Nicolas Herbelot (article paru dans le quotidien « L’Équipe » du samedi , à l’occasion du décès d’Alain Mimoun) ;

- autre prix nouvellement créé (en 2012) par l'association « Jules Rimet - Sport et Culture », le Prix Jules Rimet a été institué pour promouvoir la littérature sportive ; ce prix, pour l’année 2012, a été décerné à : Paul Fournel "Anquetil tout seul", Paris, Éd. du Seuil, 2012[14].

À noter la manifestation suivante, qui est consacrée au sport et à la littérature :

- Les Foulées Littéraires, où sont organisées des rencontres entre sportifs et écrivains, à Lormont, près de Bordeaux, en Gironde[15].

On n’oublie pas que les Jeux olympiques eux-mêmes ont assuré la promotion, de 1912 à 1948, par l’intermédiaire de Compétitions artistiques aux Jeux olympiques, de formes d’art comme l’architecture, la musique, la peinture, la sculpture, et aussi la littérature.

Sport et littérature comme objet d’étude

La notion de « Sport et littérature » est un concept qui fait l’objet d’études et de recherches menées par des spécialistes ; c’est ainsi que ces travaux ont abouti à la publication d’anthologies de textes inspirés par le sport :

- Marcel Berger "Les Plus belles histoires de sport", Paris, Émile-Paul frères, 1948

- Patrice Delbourg et Benoît Heimermann "Football & littérature : une anthologie de plumes et de crampons", Paris, Stock, 1998

- Jean Durry et Pierre Dauzier "Le chant du sport : histoire d'un thème et textes choisis français et étrangers", Paris, La Table ronde, 2006

- Jean-Jules Jusserand "Les Sports et jeux d'exercice dans l'ancienne France", Paris, Plon-Nourrit, 1901

- H. Le Targat et J.C. Lyleire "Anthologie de la littérature du sport", Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1988

- Gilbert Prouteau "L'Équipe de France : anthologie des textes sportifs de la littérature française", Paris, Plon, 1972.

Ont également paru des ouvrages traitant de la question des textes inspirés par la pratique du sport :

- Thomas Bauer "La sportive dans la littérature française des Années folles", Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2011

- Pierre Charreton "Les Fêtes du corps : histoire et tendances de la littérature à thème sportif en France 1870-1970", Saint-Étienne, CIEREC, 1985

- Pierre Charreton "Le Sport, l'ascèse, le plaisir : éthique et poétique du sport dans la littérature française moderne", Saint-Étienne : Centre interdisciplinaire d'étude et de recherche sur l'expression contemporaine, 1990

- Collectif, Revue EUROPE consacrée à « Sport et littérature ». Revue littéraire mensuelle. Numéro 806-807, de juin-

- Serge Laget "Sport et littérature", Paris, Association pour la diffusion de la pensée française publ., 1998.

Notes et références

- Gilbert Prouteau "L'Équipe de France : anthologie des textes sportifs de la littérature française", Paris, Plon, 1972.

- Pierre de Coubertin "L'éducation en Angleterre : collèges et universités", Paris, Hachette, 1888

- E. Gendry (G. de Moncontour) "Sport vélocipédique : les champions français", Angers, Impr. G. Meynieu, 1891 lire en ligne sur Gallica

- Gérard Soulier, article « Sport » dans le "Dictionnaire culturel en langue française", sous la direction d’Alain Rey, Paris, Dictionnaire Le Robert, 2005

- Pierre Charreton, Les Fêtes du corps : histoire et tendances de la littérature à thème sportif en France 1870-1970, Saint-Étienne, CIEREC, 1985

- Julie Gaucher, L'écriture de la sportive : identité du personnage littéraire chez Paul Morand et Henry de Montherlant, Paris, L'Harmattan, 2004

- Antoine Blondin "L'Ironie du sport : chroniques de "L'Équipe" : 1954-1982", Paris, F. Bourin, 1988

- Denis Lalanne "Rue du Bac : salut aux années Blondin", Paris, La Table ronde, 2002

- Site de l’Association des Écrivains Sportifs : http://ecrivains-sportifs.fr/les-prix-de-lassociation/prix-sport-et-litterature/palmares-2007-2012/

- Site de l’Union des Journalistes de Sport en France : http://www.ujsf.fr/

- Site des Journées Nationales du Livre et du Vin de Saumur : http://www.livreetvin.com/livre-et-vin/les-livres-primes-de-1996-a-2013/23-prix-renault-antoine-blondin.html

- Site de Sportel Monaco : http://www.sportelmonaco.com/sportel_monaco/index.php?Movelang=fr&p=2595/

- Site de Bugeat Treignac Athlé : http://www.bugeat-treignac-athle.fr/

- Site de l'association « Jules Rimet - Sport et Culture » : http://www.prixjulesrimet.fr/

- Site des Foulées Littéraires : http://www.lesfouleeslitteraires.com/

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Philippe Baudorre, Myriam Boucharenc et Michel Brousse (sous la direction de), Écrire le sport : actes du colloque international tenu à la Bibliothèque francophone de Limoges, en 2002, organisé par le Centre François Mauriac de l'Université Bordeaux 3 et le Centre de recherche sur les littératures populaires et la culture médiatique de l'Université de Limoges, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2005

- Jean Durry et Pierre Dauzier "Le chant du sport : histoire d'un thème et textes choisis français et étrangers", Paris, La Table ronde, 2006

- H. Le Targat et J.C. Lyleire "Anthologie de la littérature du sport", Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1988

- Nouvelle revue pédagogique, no 9, « Sport et littérature », mai-, Paris, Fernand Nathan, 1998

- Gilbert Prouteau "L'Équipe de France : anthologie des textes sportifs de la littérature française", Paris, Plon, 1972

- Gérard Soulier, article « Sport » dans le "Dictionnaire culturel en langue française", sous la direction d’Alain Rey, Paris, Dictionnaire Le Robert, 2005

Liens externes

- http://www.ecrivains-sportifs.fr/, Site de l’Association des Écrivains Sportifs

- http://www.ujsf.fr/, Site de l’Union des Journalistes de Sport en France

- http://www.livreetvin.com/ Site des Journées Nationales du Livre et du Vin de Saumur

- http://www.sportel.fr/index.fr.htm Site de Sportel Monaco

- http://www.bugeat-treignac-athle.fr/, Site de Bugeat Treignac Athlé

- http://www.prixjulesrimet.fr/ Site de l'association « Jules Rimet - Sport et Culture »

- http://www.lesfouleeslitteraires.com/, Site des Foulées Littéraires

- « Le sport n'est plus considéré comme un sujet dégradant », Interview de Benoît Heimermann, Le Monde des Livres, sur lemonde.fr,

- « Sport et Littérature », Réseau des Médiathèques du Val d'Europe