Soleá

La soleá (au pluriel : soleares) est une des formes, ou palos du flamenco. Elle est probablement apparue dans les environs de Cadix ou Séville, en Andalousie, la région la plus méridionale d’Espagne. Elle est habituellement accompagnée par une seule guitare, dans la tonalité de Mi phrygien, bien qu’on puisse aussi l’entendre dans la tonalité de La phrygien.

Étymologie

L'origine du mot soleá vient du terme espagnol "soledad" qui signifie solitude[1].

Histoire

Les origines de ce « palo » , comme c’est d’ailleurs le cas pour la plupart des « palos », sont très obscures et sont l’objet de nombreuses spéculations non vérifiées (ou non vérifiables). En dépit de son statut de « palo » le plus prestigieux, la soleá est considérée comme relativement jeune si on la compare aux tonás ou aux seguiriyas. Les références les plus anciennes concernant la soleá, mentionnée comme « soledades » se trouvent chez le poète espagnol Gustavo Adolfo Bécquer, en 1862. L’existence de la soleá avant 1850 est souvent soutenue mais n’a jamais été avérée. Le folkloriste Antonio Machado Álvarez (en) soutient, dès 1879, que les soleás dérivent des « coplas de jaleo », une sorte de style festif chanté sur un rythme très vif, apparemment très populaire au XIXe siècle. Ces thèses contredisent d’autres théories selon lesquelles la soleá serait à l’origine des autres palos flamencos et était dès le début un genre sérieux et solennel, selon l'expression : « Que la soleá est la mère du cante »[2]. Au départ, la soleá, comme les « jaléos », semble avoir été liée au monde gitan dans plusieurs villes des provinces de Cadix et Séville.

On considère généralement que l’âge d’or de la soleá est le dernier quart du XIXe siècle, à l’époque où les « cafés cantantes » (cafés musicaux) étaient les lieux de prédilection des artistes flamencos pour se produire. La plupart des mélodies de soleá que nous connaissons ont été attribuées à des chanteurs actifs à l’époque. Avec le nouveau siècle, d’autres « palos », tels que ceux appartenant au groupe des « cantes libres » (chants ad lib.) comme la malagueña, les tarantas (en) ou les cartageneras (en), prirent l’ascendant. À l’époque de l’ « Opera flamenca », cela fut remplacé à nouveau par les fandangos, les chansons populaires transposées sur des rythmes de bulerías ou encore les « cantes de ida y vuelta (es) », comme les guajiras.

Pendant les années 1950-70, à l’époque du néo-traditionalisme d’Antonio Mairena et de son école, le genre de la soleá fit son retour en grâce en devenant, avec les seguiriyas et les tonás, un des « palos » les plus estimés par les artistes flamenco, les critiques et le public. La soleá connut à nouveau la disgrâce après la naissance du nouveau flamenco. Les adeptes de Camarón de la Isla et son école ont tendance à moins se préoccuper des styles traditionnels, « difficiles », pour se concentrer sur les « palos » plus festifs comme la bulería ou le tango qui sont plus faciles à mêler aux musiques modernes ou aux courants de musique commerciale.

Paroles

Quand les chanteurs chantent une soleá, comme pour la plupart des palos, ils choisissent différentes strophes avec des mélodies différentes puis les disposent selon l’inspiration du moment ou selon un schéma décidé à l’avance. Même si le chanteur a un schéma préalable, il s’en démarque souvent sur l’impulsion du moment. Ces strophes sont par ailleurs indépendantes, quant aux sujets traités, les unes des autres.

Le contenu des paroles est généralement sérieux par nature, convenant au ton solennel de la musique. Elles ont souvent un ton sentencieux et confèrent un sentiment intime de douleur. Le désespoir, plus typique des Seguiriyas, peut aussi être exprimé parfois. Cependant, il est difficile de faire des généralités : une strophe moins sérieuse peut parfois apparaître au milieu d’autres, plus sérieuses, et l’ironie est un procédé récurrent.

Une strophe de soleá comporte trois ou quatre vers. En ce qui concerne les strophes de quatre vers, la rime est assonante pour le deuxième et le quatrième vers. Pour les strophes de trois vers, la rime portera sur le premier et le troisième vers. Quelques exemples :

- Trois vers:

No se me daba cuidao

me hago cargo que ha sío un ensueño

y a lo pasaíto pasao.

Traduction

Je n’en ai cure

Je sais que ce n’était qu’un rêve

Le passé, c’est le passé.

- Quatre vers

Fui piedra y perdí mi centro

y me arrojaron al mar

y a fuerza de mucho tiempo

mi centro vine a encontrar

Traduction

J’étais une pierre et ai perdu mon centre

Et l’on me jeta dans la mer

Et après beaucoup de temps

J’ai retrouvé mon centre.

Ce type de strophe est une « cuarteta romanceada », une des plus vieilles et des plus fréquentes dans la poésie espagnole et provient du genre poétique des « Romances » médiévaux, un genre de poésie épique traditionnelle qui a survécu aussi bien dans la littérature savante que populaire jusqu’à maintenant.

La mélodie d’une soleá peut requérir de répéter certains vers en altérant leur ordre logique ou en les coupant, parfois même au milieu des mots. Par exemple, une strophe telle que :

En mis cortas oraciones

le pido a dios llorando

que me quite la salud

y a ti te la vaya dando

Traduction

Dans mes courtes prières,

J’implore Dieu en pleurant

Qu’il me prive de ma santé

Pour te la rendre à toi

Peut être chantée ainsi :

A Dios llorando yo le pido

le pido a Dios llorando

yo le pido a Dios llorando

que me quite la salud

y a ti te la vaya dando

en mis cortas oraciones

que yo le pido a Dios llorando

Analyse Musicale

La soleá est un des palos possédant le plus grand nombre de chants traditionnels et elle est particulièrement appréciée des artistes reconnus et des auditoires. C’est un genre très exigeant pour les chanteurs car ils doivent s’efforcer d’être créatifs et tout à la fois respectueux de la tradition. Il leur faut également réussir à trouver un bon équilibre entre les lignes mélodiques et rythmiques, toutes les deux extrêmement difficiles à maîtriser. La soleá requiert des qualités vocales exceptionnelles et le chanteur doit réussir à trouver un juste milieu entre passion et modération.

La mélodie d’une strophe de soleá se cantonne à des intervalles limités : normalement pas au-delà de la quinte. La difficulté d’interprétation réside dans le recours aux « melismas » et aux micros tons qui requièrent une grande souplesse vocale. D’ordinaire, une soleá commence avec une strophe plus modérée, sur un registre grave puis progressivement vers des styles de plus en plus exigeants. La série est très souvent close avec une strophe sur un tempo plus vif en mode majeur.

Mètre (compás)

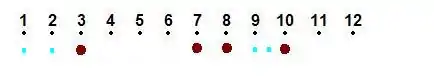

Le mètre ou « compás » de la soleá est un des plus répandus en flamenco. D’autres palos trouvent l’origine de leur compás dans celui de la soleá. Cela comprend notamment la bulería por soleá ; les palos de groupe des cantiñas tels que les alegrías, romeras, mirabras ou les caracoles ; et, dans une certaine mesure, la bulería. Ce compas comprend 12 battements. Cependant, la répartition des temps forts et faibles diffère du mètre de 12 temps utilisé dans la musique classique. Le compás pourrait plutôt être décrit comme une combinaison de mesures à trois et deux temps. Il s’agit donc d’un genre polymétrique. Qui plus est, les temps forts se trouvent à la fin de chaque mesure et non au début (comme c’est normalement le cas dans la musique occidentale). Le « squelette » rythmique de base de la soleá suit ce schéma :

(chaque numéro représente un battement. Les carrés bleus représentent les temps faibles et les points marron les temps forts)

Néanmoins, il ne s’agit que d’un canevas indicatif, comme une base, que l’on n’entend pas dans les « palmas » (battements de main), dans le jeu à la guitare ou dans les pieds du/de la danseur(se). Il s’agit plus d’une grille sur laquelle les artistes flamencos produisent un rythme qui peut varier à l’infini. En pratique l’on pourrait entendre de très nombreux motifs, du très simple au très complexe, selon l’humeur que les artistes veulent faire sentir ou selon le but de la chanson : soleá chantée seule ou en support pour un(e) danseur(se). Lors d’un spectacle ou pour un enregistrement, l’on pourrait entendre les « palmas » battre le rythme comme dans l’exemple plus haut. Voici un schéma simple très courant :

L’on remarquera que les « palmas » restent souvent (mais certainement pas toujours) silencieuses sur les temps 4 à 6, bien que le temps 6 soit théoriquement un temps « fort ». Cela est particulièrement vrai quand il n’y a pas de danse. Le principal intérêt est alors le "Toque" (ou le jeu de la guitare) et trop de percussions risqueraient de détourner l’attention pour la musique. Ces temps sont cependant très souvent marqués avec la danse ou lorsque d’autres palos sont joués comme les alegrías ou les bulerías por soleá. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas prendre ces points comme des règles fixes et absolues mais plutôt comme des canevas.

Un exemple plus complexe :

Les petits carrés orange doivent être exécutés très doucement. Remarquer l’utilisation de la syncope.

Les exemples ci-dessus ne sont que deux possibilités parmi une infinie variété de motifs. Le schéma peut être alterné et agencé de multiples façons. Quand deux personnes ou plus sont aux « palmas », l’un des musiciens frappera un schéma de base, en mettant l’accent sur les battements réguliers pendant que l’autre exécutera des motifs plus sophistiqués et plus syncopés.

Contrairement aux Bulería por soleá ou aux Cantiñas, qui sont toujours exécutées avec un battement régulier, la soleá est souvent jouée rubato, c’est-à-dire en ralentissant et en augmentant le tempo pour gagner en expressivité. Dans ce cas, les « palmas » et tout autre instrument de percussion sont omis. Bien entendu, un tempo régulier est aussi fréquent et il est même obligatoire quand le guitariste et le chanteur accompagnent un(e) danseur(se).

Structure harmonique

La soleá développe le mode phrygien. Pour simplifier, l’on pourrait dire qu’elle est d’ordinaire jouée en Mi phrygien (et souvent aussi en La phrygien). Pour s’adapter à la tessiture du chanteur, le guitariste a recours au capodastre (appelée « cejilla » en espagnol) de sorte qu’ils pourront jouer dans d’autres tonalités tout en conservant les positions d’accord traditionnelles. Les guitariste modernes, malgré tout, jouent souvent la soleá en utilisant de nouvelles positions d’accord ou en changeant l’accordage de la guitare afin d’explorer de nouvelles sonorités, surtout dans les morceaux de guitare solo.

La progression d’accords typique La mineur, Sol, Fa, Mi (appelée aussi cadence andalouse (en)) apparaît de nombreuses fois dans le déroulement d’une soleá. Voici une progression habituelle pour une strophe de quatre vers (jouée en Mi phrygien) :

- Premier vers : Mi7 / Lam

- Transition pour le second vers : Lam, Sol (ou Fa, Sol)

- Deuxième vers : Fa, Mi

- Troisième vers : Sol7, Do (ou Do7)

- Quatrième vers : Lam, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi

Et une progression ordinaire pour une strophe de trois vers :

- Premier vers : Mi7 / Lam

- Troisième vers : Sol7, Do

- Troisième vers : Lam, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi

La guitare dans la soleá

À la guitare, le style de la solea est aisément reconnaissable à son compás et au mode phrygien mais également grâce à un jeu en accord (strumming) caractéristique et des phrases musicales récurrentes, appelées « llamadas » offrant diverses variations tout au long d’un morceau chanté ou en solo. Un guitariste moderne, lorsqu’il exécute une soleá, associera des morceaux musicaux de longueur variable, appelés « falsetas » à ces phrases et strummings, utilisés quant à eux pour marquer le début et la fin d’une « falseta » et pour signaler au chanteur (s’il s’agit d’une solea chantée) que la « falseta » est terminée et qu’il peut donc reprendre le chant.

Quand un guitariste joue dans la tonalité de Mi, on dit alors qu’il joue « por arriba » (littéralement « en haut ») alors que dans la tonalité de La phrygien, on dira alors qu’il joue « por medio » (« au milieu »). L’origine de ces deux expressions réside dans ce que les chanteurs et les guitaristes flamenco n’ont généralement pas de formation musicale académique : plutôt que d’identifier la tonalité employée, on se réfère alors à la position des doigts du guitariste sur le manche. L’accord de Mi est formé sur les cordes supérieures de la guitare et l’accord de La sur les cordes médianes, de sorte qu’en regardant un guitariste jouer, on voit effectivement ses doigts en haut ou au milieu du manche.

Le jeu guitaristique de la soleá est extrêmement riche en technique et en modulation rythmique. C’est ce qui en a fait un genre de choix parmi les concertistes de guitare solo. Parmi les nombreux guitaristes qui ont brillé dans ce « palo » en solo, l’on retiendra, entre autres, les noms de Ramón Montoya, Sabicas, Paco de Lucía, Gerardo Nuñez (en) et Rafael Riqueni.

Les principaux styles

Les « styles » de soleá (il serait préférables de parler de « mélodies ») sont traditionnellement répertoriés selon leur origine géographique puis selon le nom du chanteur auxquelles ils sont attribués. Ces faits ne doivent en aucun cas être pris pour des vérités absolues. Très souvent, ces attributions reposent uniquement sur la tradition orale et la réputation des chanteurs ou encore de l’environnement flamenco, mais rarement sur des preuves. Même quand on sait avec certitude que tel ou tel chanteur a joué un rôle important dans l’évolution de ces mélodies, on ne peut pas être certain qu’ils les ont créées. Peut-être les ont-ils seulement rendues célèbres, ou tout au plus ont-ils contribué à les développer.

Soleares de l’Alcalá

Bien que les plus récentes parmi les styles traditionnels, certaines soleás de l’Alcalá sont les plus chantées. Le chanteur le plus célèbre dans cette zone géographique, auquel on attribue différents styles, est Joaquin de La Paula (1875-1933). Son style de quatre vers, chanté dans le registre grave et très modéré est souvent utilisé comme strophe introductive plutôt que celles se basant sur un registre plus aigu.

Soleares de Triana

Triana est un quartier de Séville. Les styles de cette zone sont habituellement plus mélodiques et musicaux. Ils sont très difficiles à classer, notamment à cause du grand nombre de styles et de variations. La plupart des attributions à un chanteur en particulier sont sujettes à caution.

- « La Andonda » On sait très peu de choses sur cette chanteuse gitane. Quelques styles de soleá lui ont été attribués mais il n’y a aucune preuve qu’ils aient quelque rapport avec elle.

- Styles de Ramon el Ollero. On lui attribue la paternité de plusieurs styles.

- Styles d’El Zurraque. El Zurraque est une zone de Triana où les potiers avaient leurs échoppes. Pour cette raison, ces styles sont souvent appelés « soleares alfareras » (soleares des potiers).

- Soleares de Córdoba. Elles sont censées dériver des styles de Ramón El Ollero. Elles ont été introduites à Cordoue par un chanteur appelé Onofre et sont généralement connues sous le nom de « Soleares de Onofre ».

Soleares de Cádiz

- Par Enrique el Mellizo (1848-1906). Plusieurs styles ont été attribués à ce chanteur, un des plus influents dans l’évolution du chant flamenco par ses contributions dans différents « palos ».

- D’autres styles courants comptent aussi ceux de Paquirri.

Soleares de Jerez

Les soleares de Jerez sont considérées comme étant essentiellement des variations d’autres styles locaux. Cependant, les soleás de Frijones (probablement apparues en 1846) sont de grande qualité.

Soleares de Lebrija

Les plus célèbres soleás sont celles chantées par Juaniquí, à propos duquel on n’a que très peu d’informations fiables.

Soleares de Utrera

Tous les styles d’Utrera sont attribués à La Serneta (1837-1910), une chanteuse née à Jerez de la Frontera et qui s’installa ensuite à Utrera dans sa jeunesse.

Sources

- Álvarez Caballero, Ángel, El cante flamenco, Alianza Editorial, Madrid, 1998.

- Blas Vega, José et Rios Ruiz, Manuel, Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco, Cinterco, 1988.

- Ávarez Caballero, Ángel, La discografía ideal del flamenco, Planeta, Barcelona, 1995.

- Martin Salazar, Jorge, Los cantes flamencos, Diputación Provincial de Granada.

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Soleá » (voir la liste des auteurs).

- (es) « Soleares | Flamencopolis », sur www.flamencopolis.com (consulté le )

- https://www.universalis.fr/encyclopedie/solea/