Rue Saint-Jean (Toulouse)

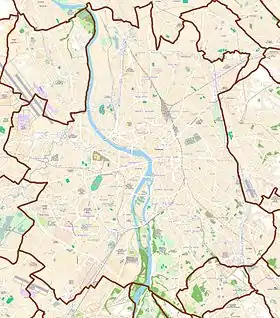

La rue Saint-Jean (en occitan : carrièra de Sant Joan), est une voie publique du centre historique de Toulouse, chef-lieu de la région Occitanie, dans le Midi de la France. Elle se trouve au cœur du quartier des Carmes, dans le secteur 1 - Centre.

|

Rue Saint-Jean

(oc) Carrièra de Sant Joan | |

_-_Vue_de_la_Rue_de_la_Dalbade.jpg.webp) La rue Saint-Jean vue de la rue de la Dalbade. | |

| Situation | |

|---|---|

| Coordonnées | 43° 35′ 50″ nord, 1° 26′ 35″ est |

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Haute-Garonne |

| Métropole | Toulouse Métropole |

| Ville | Toulouse |

| Secteur(s) | 1 - Centre |

| Quartier(s) | Carmes |

| Début | no 36 rue de la Dalbade |

| Fin | no 23 rue Saint-Rémésy |

| Morphologie | |

| Type | Rue |

| Longueur | 78 m |

| Largeur | 6 m |

| Odonymie | |

| Anciens noms | Rue de l'Affabilité (1794) |

| Nom actuel | XIIIe siècle |

| Nom occitan | ' |

| Histoire et patrimoine | |

| Création | avant le XIIIe siècle |

| Protection | Site patrimonial remarquable (1986) |

| Notice | |

| Archives | 315556265615 |

| Chalande | 46 |

Situation et accès

Description

Longue de seulement 78 m, la rue Saint-Jean naît de la rue de la Dalbade et se termine à la rue Saint-Rémésy. Elle est prolongée vers l'est par la rue des Prêtres qui atteint la place des Carmes, et au-delà, par la rue José-Félix et la rue d'Aussargues, débouche dans la rue Mage.

Voies rencontrées

La rue Saint-Jean rencontre les voies suivantes, dans l'ordre des numéros croissants :

Odonymie

_-_Plaque.jpg.webp)

La rue tient son nom des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui avaient au XIIe siècle installé dans cette rue leur commanderie, devenue prieuré, et désignée populairement par les Toulousains comme l'hôtel Saint-Jean. Depuis le Moyen Âge, la rue a toujours porté ce nom. On trouve également mention de la rue du collège Saint-Jean, lorsque les Hospitaliers établirent un collège dans les murs de leur prieuré, au XVIe siècle. En 1794, pendant la Révolution française, la rue porta de façon éphémère le nom de rue de l'Affabilité[1].

Histoire

Moyen Âge

Au Moyen Âge, la rue Saint-Jean appartient au capitoulat de la Dalbade. C'est une petite rue étroite qui délimite au sud l'enclos des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Ceux-ci sont installés depuis le début du XIIe siècle entre les rues de la Dalbade et Saint-Rémésy, peut-être avec le soutien de l'évêque de la ville, Amelius Raymond du Puy, qui leur concède l'église Saint-Rémi entre 1116 et 1121[2]. Leur commanderie, qui occupe tout le côté nord de la rue, est une des plus considérables de France, puisqu'elle reçoit en 1315 le rang de grand prieuré[3], à la tête de la langue de Provence.

Le quartier subit des vicissitudes, en particulier pendant la croisade des Albigeois. En 1216, durant l'occupation de la ville par les troupes de Simon de Montfort, un incendie est allumé par les soldats croisés près du quartier juif, dans la rue Joutx-Aigues, qui provoque des destructions jusque dans les rues de la Dalbade et du Temple[4].

Période moderne

L'incendie du est extrêmement destructeur dans le quartier de la Dalbade. Parti de l'hôtellerie de la Couronne, le feu brûle toutes les maisons entre la rue du Temple (actuelle rue de la Fonderie) et la rue de la Daurade. La rue ne bénéficie cependant pas de constructions monumentales nouvelles. Au XVIe siècle, les Hospitaliers ouvrent leur collège dans la rue.

Dans la 2e moitié du XVIIe siècle, de vastes travaux sont entrepris par les Hospitaliers de Toulouse. La chapelle est restaurée en 1641, à la demande du Grand prieur de Toulouse, Georges de Castellane d'Aluys[5]. Mais les travaux les plus considérables commencent en 1665, lorsque l'hôtel Saint-Jean est complètement reconstruit sur l'ordre du Grand prieur, Antoine de Robin de Graveson, sur les plans de l'architecte Jean-Pierre Rivalz. Les travaux, bien avancés en 1668, ne sont complètement achevés qu'en 1685[6].

En 1724, l'assemblée paroissiale de la Dalbade décide l'ouverture d'une Maison de charité, ou « Bouillon des pauvres », dans la maison du marchand Jean Goujon (actuel no 4). En 1731, la maison voisine (actuel no 2) est rachetée, puis reconstruite en 1768 et confiée à des religieuses venues de Paris[7].

Époque contemporaine

Au moment de la Révolution française, le culte catholique est interdit et l'église de la Dalbade est désaffectée[7]. Les congrégations religieuses sont dispersées et la Maison de charité est confiée à l'Hôpital civil.

Progressivement, au XIXe siècle, la rue Saint-Jean se transforme. En 1839, la vieille église Saint-Rémi, chapelle du prieuré des Hospitaliers, est détruite[8]. L'ancienne maison Dupin (actuel no 28 de la rue de la Dalbade) est acquise au milieu du XIXe siècle par la famille Mac-Carthy, dans le but d'y ouvrir une chapelle de secours, dont les vitraux sont visibles depuis la rue Saint-Jean, pour les paroissiens de l'église de la Dalbade[9].

En 1900, la Maison de charité de la Dalbade, se réunit, par mesure d'économie, à celle de la Daurade (actuel no 4-8 rue du Prieuré). Seulement deux ans plus tard, elle est laïcisée et, en 1903, supprimée[10]. Ses bâtiments sont dévolus au bureau de bienfaisance de la ville qui y installe la Goutte de lait, œuvre de médecine sociale et pédiatrique, dans le but de faire reculer la mortalité infantile par le développement de pratiques hygiénistes[7]. Au lendemain de la Libération, dans la continuité de cette œuvre, la municipalité socialiste de Raymond Badiou décide d'agrandir l'école Fabre en construisant de nouveaux bâtiments pour l'école maternelle. Le projet est confié à l'architecte Pierre Debeaux, qui réalise en 1951 un bâtiment en béton, décoré de céramiques vernissées, à l'angle de la rue Saint-Jean et de la rue Saint-Rémésy[11].

Patrimoine

Hôtel Saint-Jean

- no 1 :

Inscrit MH (1986, anciens dépôts construits au XIXe siècle et leurs façades sur la rue Saint-Jean),

Inscrit MH (1986, anciens dépôts construits au XIXe siècle et leurs façades sur la rue Saint-Jean),  Classé MH (1990, aile occidentale sur la rue de la Dalbade en totalité ; galeries de l'ancien cloître avec leurs façades ; escalier d'honneur, ainsi que les vestiges archéologiques de l'ancienne chapelle ; ancienne salle capitulaire ; ensemble des toitures) et

Classé MH (1990, aile occidentale sur la rue de la Dalbade en totalité ; galeries de l'ancien cloître avec leurs façades ; escalier d'honneur, ainsi que les vestiges archéologiques de l'ancienne chapelle ; ancienne salle capitulaire ; ensemble des toitures) et  Classé MH (2018, hôtel des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem dans sa totalité) [12] - [13].

Classé MH (2018, hôtel des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem dans sa totalité) [12] - [13].

Immeubles

- no 2 : Maison de charité de la Dalbade ; Goutte de lait.

À la suite de plusieurs donations faites à partir de 1712, une Maison de charité pour les pauvres de la paroisse de la Dalbade est aménagée en 1724 dans la maison du marchand Jean Goujon (actuel no 4). Elle est agrandie en 1731 par l'achat de la maison voisine (actuel no 2). L'ensemble est entièrement remodelé en 1768. L'établissement est alors confié à trois religieuses venues de Paris, jusqu'à la Révolution, où il passe à l'Hôpital civil de Toulouse[14].

- no 4-6 : école maternelle et bibliothèque Fabre.

L'école maternelle Fabre est construite entre 1951 et 1955 par l'architecte Pierre Debeaux. D'un style moderne, elle est construite en béton et décorée de céramiques vernissées évoquant des dessins d'enfant. Au rez-de-chaussée, elle accueille la bibliothèque de quartier[15]. En 2003, elle est agrandie par l'architecte Pierre-Jean Riera.

Notes et références

- Chalande 1915, p. 109.

- Chalande 1914, p. 225.

- Chalande 1915, p. 101.

- Chalande 1914, p. 218-219.

- Chalande 1915, p. 100.

- Chalande 1915, p. 98-99.

- Chalande 1915, p. 110.

- Chalande, 1914 p. 99.

- Chalande 1915, p. 98.

- Roger Camboulives, « Maison de charité de la Daurade (Eglise Saint-Pierre-Saint-Martin - Hôtel Viguerie) », Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, t. XXVIII, 1962, p. 71-72.

- Louise-Emmanuelle Friquart et Laure Krispin Laure, « école maternelle Fabre », sur le site du Patrimoine du conseil régional Midi-Pyrénées, publié en 2007, mis à jour le 25 mars 2011.

- Notice no PA00094571, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA31104746, inventaire général du patrimoine culturel, région Occitanie/ville de Toulouse.

- Notice no IA31131468, inventaire général du patrimoine culturel, région Occitanie/ville de Toulouse.

- Notice no IA31131836, inventaire général du patrimoine culturel, région Occitanie/ville de Toulouse.

Voir aussi

Bibliographie

- Jules Chalande, « Histoire des rues de Toulouse », Mémoires de l'Académie des Sciences et Belles-Lettres de Toulouse, 11e série, tome II, Toulouse, 1914, p. 210-218, et tome III, Toulouse, 1915, p. 109-110.

- Pierre Salies, Dictionnaire des rues de Toulouse, 2 vol., éd. Milan, Toulouse, 1989 (ISBN 978-2867263545)

- Maurice Caillet, « Une bibliothèque de quartier à Toulouse », Bulletin des bibliothèques de France, 1958, no 9, p. 629-631.

Articles connexes

Liens externes

- Inventaire préliminaire de la ville de Toulouse, sur le site Urban-Hist, Archives municipales de Toulouse (consulté le ).

- Inventaire général du patrimoine culturel d'Occitanie, sur le site Ressources patrimoines - La médiathèque culturelle de la Région Occitanie (consulté le ).