Roquette de mer

Cakile maritima

_1.jpg.webp)

| Règne | Plantae |

|---|---|

| Sous-règne | Tracheobionta |

| Division | Magnoliophyta |

| Classe | Magnoliopsida |

| Sous-classe | Dilleniidae |

| Ordre | Brassicales |

| Famille | Brassicaceae |

| Genre | Cakile |

%252C_Tentsmuir_Sands_-_geograph.org.uk_-_1429890.jpg.webp)

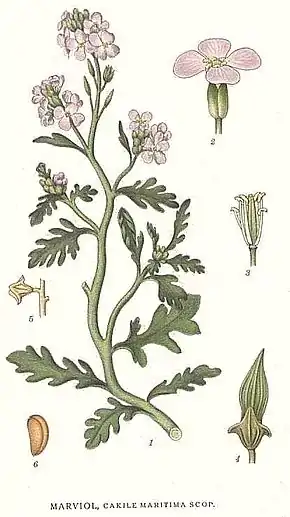

La Roquette de mer (Cakile maritima), aussi appelée Cakilier maritime ou Tétine de souris, est une plante herbacée annuelle de la famille des Brassicaceae. Le nom scientifique du genre est emprunté à l'arabe kakeleh, qaqila ou qaqulla, nom qui désigne le Cardamone[1]. Le nom vernaculaire roquette vient de la plante Eruca, qui a donné le bas-latin ruca, puis le diminutif en vieil italien ruchetta[2].

Plante halonitrophile caractéristique du haut des plages[Note 1], elle profite de l'enrichissement en nitrates dû à la laisse de mer, ainsi que du sel déposé par les plus hautes marées ou les vagues[3].

Description

Appareil végétatif

Plante buissonnante annuelle glabre, cette roquette a une racine pivotante de 40 cm de longueur, le pivot généralement épais portant de longues racines latérales. Sa tige feuillée vert grisâtre, de 15 à 45 cm de haut, est d'abord étalée puis redressée. D'abord succulente, elle devient ligneuse avec l'âge. Elle est flexueuse, rameuse dès la base, à rameaux ascendants, formant des buissons d'un diamètre pouvant atteindre un mètre. Ses feuilles alternes, de forme variable ont une réserve d'eau (feuilles succulentes). L'hétérophyllie se traduit par des feuilles inférieures de 3-6 cm, sinuées-dentées ou pennatifides, à lobes inégaux, obtus, entiers ou dentés. Les feuilles supérieures, entières et sessiles, sont moins lobées[4].

Elle évite le risque d'enfouissement dû au déplacement fréquent des sables et à l'accrétion, en n'assurant son développement qu'après les marées d'équinoxe. Elle germe après ces marées, assurant sa maturité et la production de graines avant l'automne ; ainsi, les individus meurent, mais la population survit via les semences produites et conservées dans le sable durant l'hiver : la Roquette de mer est une thérophyte estivale[5].

Tige feuillée et inflorescence

Tige feuillée et inflorescence Jeune semis avec ses deux cotylédons

Jeune semis avec ses deux cotylédons

Appareil reproducteur

La période de floraison de cette plante mellifère s'étend d'avril à octobre[6]. L'inflorescence est un racème simple portant de plus de 20 grandes fleurs odorantes, lilas, roses ou blanches, faisant jusqu'à 25 mm de diamètre. Les organes reproducteurs sont caractéristiques de la famille des Brassicacées : quatre sépales dressés de 3 à 7 mm, les latéraux bossus à la base ; quatre pétales assez larges, de 6 à 10 mm de longueur[4] ; l'androcée anisostémone, dialystémone, anisodyname et tétradyname est composé de six étamines à déhiscence longitudinale. La pollinisation est entomogame mais, si elle échoue, peut devenir autogame[7]. Le gynécée est formé de deux carpelles soudés à un ovaire supère uniloculaire (mais ordinairement biloculaire car subdivisé par une "fausse-cloison", le replum), et est caractérisé par l'absence de style. La grappe fructifère longue, à pédicelles épais et courts, porte de 10 à 70 fruits[4]. Le fruit sec est une silique quatre fois plus longue[Note 2] que large, coriace, à 2 articles indéhiscents, le supérieur tétragone-comprimé, caduc, à une graine dressée (occasionnellement 2, rarement 3), deux fois plus long que l'inférieur en cône renversé, à deux cornes au sommet[Note 3], persistant, à une graine pendante, oblongue. Le mode de dissémination est anémochore et hydrochore pour l'article supérieur[4], ce qui permet à la plante d'avoir une large représentation dans les communautés de plage sèche des littoraux. L'article inférieur a tendance à libérer sa graine alors qu'il est encore attaché à la plante-mère et contribue ainsi au maintien d'une population sur place[8].

Habitat et répartition

- Habitat type de cette plante psammophile et halonitrophile : hauts de plages sur d'anciennes laisses de mer, eutrophiles, sabulicoles, méditerranéennes ou atlantiques. Elle est associée à d'autres espèces pionnières telles que la soude brûlée, la renouée maritime ou l'euphorbe peplis des côtes méditerranéennes. Elle est également présente à côté de végétaux des dunes embryonnaires comme le chiendent à feuilles de jonc, le panicaut maritime, la giroflée des dunes ou l'euphorbe des sables. On le trouve aussi à côté de végétaux des dunes mobiles à oyat et anthémis maritime[8]

- Aire de répartition: méditerranéen occidental ou atlantique

Sous-espèces

En raison de la plasticité phénotypique de cette plante, les botanistes distinguent plusieurs sous-espèces[9] - [4] :

- Cakile maritima Scop. subsp. maritima, des côtes de Méditerranée occidentale

- Cakile maritima Scop. subsp. integrifolia (Hornem.) Hyl. ex Greuter & Burdet, des côtes de l'Atlantique

- Cakile maritima Jordan ex Rouy & Fouc. subsp. baltica, des côtes baltiques

- Cakile maritima Pobed. subsp. euxina, des côtes de la Mer noire

- Cakile maritima Willd. subsp. aegyptiaca, des côtes de Méditerranée orientale

Utilisations

En dépit de son nom, elle n’est que très peu consommée. La racine pivotante a parfois été consommée, crue ou cuite, pour son goût piquant et sa texture charnue, mais elle est vite ligneuse et a une amertume marquée. Les jeunes feuilles peuvent être mangées crues (en salade) ou cuites (en légume). Leur texture charnue est agréable mais, soumises aux embruns, elles sont salées, ont une saveur piquante voir âcre et leur amertume est parfois marquée. Les fleurs et les fruits jeunes encore tendres sont également comestibles[10].

Sa richesse en vitamine C explique que cette plante a jadis été utilisée pour lutter contre le scorbut. Selon les phytothérapeutes, elle possède de nombreuses vertus, diurétique, purgatif, antiseptique[11].

Risque de confusion

Le cakilier maritime partage son habitat avec quelques autres Brassicacées à fleurs violettes, roses ou blanches dont les Matthioles (Matthiole à fruits à trois cornes, Giroflée des dunes) ou la malcolmie des côtes (es) (ou julienne des sables). Le risque de confusion est faible car ces espèces sont velues et leurs fruits sont de longues siliques.

Roquette de mer dans la littérature

Notes et références

Notes

- Cette espèce pionnière est plus généralement caractéristique de la première ligne de plage et jusqu'à la base de la première dune côtière.

- De 1,5 à 3 cm.

- Ces deux pointes leur donnent l'aspect de fers de flèches.

Références

- (en) Umberto Quattrocchi, CRC World Dictionary of Plant Names : Common Names, Scientific Names, Eponyms, Synonyms, and Etymology, CRC Press, (lire en ligne), p. 388.

- Mélinda Wilson, Fleurs comestibles, Les Éditions Fides, , p. 190

- Antoine Da Lage et Georges Métailié, Dictionnaire de Biogéographie végétale, CNRS Éditions, , p. 203

- (en) A.J. Davy, R. Scott, C.V. Cordazzo, « Biological flora of the British Isles: Cakile maritima Scop. », Journal of Ecology, vol. 94, no 3, , p. 695-711 (DOI 10.1111/j.1365-2745.2006.01131.x).

- François de Beaulieu, La Bretagne. La géologie, les milieux, la faune, la flore, les hommes, Delachaux et Niestlé, , p. 66

- Benoît Larroque et Jean Favennec, Guide de la flore du littoral sableux méditerranéen : De la Camargue au Roussillon, Éditions Sud Ouest, , 277 p. (ISBN 9782817704487), p. 49

- (en) James E. Rodman, Systematics and evolution of the genus Cakile (Cruciferae), Contributions from the Gray Herbarium of Harvard University, n°205, 1974, p. 3-146

- Cakilier maritime, fiche du site DORIS

- Données d'après : Julve, Ph., 1998 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 23 avril 2004.

- François Couplan, Eva Styner, Guide des plantes sauvages comestibles et toxiques, Delachaux et Niestlé, , p. 66.

- Michel Luchesi, Cueillette & récolte en bord de mer, Fleurus, , p. 15.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- (en) Référence Catalogue of Life : Cakile maritima Scop. (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Cakile maritima (taxons inclus)

- (en) Référence GRIN : espèce Cakile maritima Scop.

- (en) Référence Flora of North America : Cakile maritima

- (fr+en) Référence ITIS : Cakile maritima Scop.

- (fr) Référence Belles fleurs de France : Cakile maritima

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Cakile maritima Scop., 1772

- (fr) Référence INPN : Cakile maritima (TAXREF)