Roquemaure (Québec)

Roquemaure est une municipalité du Québec, située dans la MRC d'Abitibi-Ouest en Abitibi-Témiscamingue, sur les berges du lac Abitibi[1].

| Roquemaure | |||||

| |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Province | |||||

| Région | Abitibi-Témiscamingue | ||||

| Subdivision régionale | Abitibi-Ouest | ||||

| Statut municipal | Municipalité | ||||

| Mairesse Mandat |

Rachel Alarie 2021-2025 |

||||

| Code postal | J0Z 3K0 | ||||

| Constitution | |||||

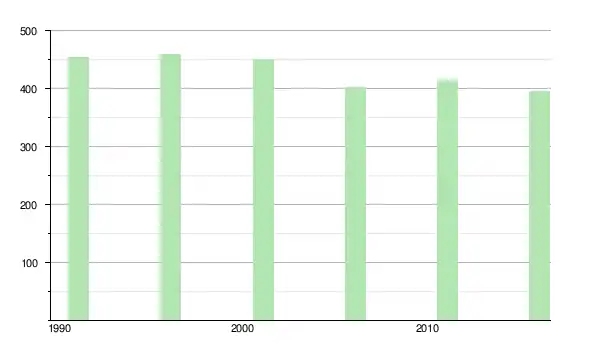

| Démographie | |||||

| Gentilé | Roquemaurien, ienne | ||||

| Population | 409 hab. () | ||||

| Densité | 3,4 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 36′ nord, 79° 24′ ouest | ||||

| Superficie | 12 086 ha = 120,86 km2 | ||||

| Divers | |||||

| Code géographique | 2487015 | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : Abitibi-Témiscamingue

Géolocalisation sur la carte : Abitibi-Témiscamingue

Géolocalisation sur la carte : Québec

Géolocalisation sur la carte : Canada

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | Site officiel | ||||

Toponymie

« Quoique le nom Roquemaure, tiré de celui du canton abitibien proclamé en 1916, ait été retenu pour identifier une municipalité érigée en 1952, on la désigne encore couramment sous celui de Sainte-Anne-de-Roquemaure, comme était identifiée la colonie à ses débuts. Quant à Roquemaure, il évoque la mémoire de Jean-Georges Dejean de Roquemaure (Toulouse, 1705 ‑ Toulouse, 1779) qui obtiendra son grade de sous-lieutenant en 1723, de capitaine en 1735, de lieutenant-colonel du régiment de la Reine en 1755 et de brigadier en 1759 »[2]. Roquemaure est originellement un toponyme du sud de la France issu de l'occitan ròca maura (ròco mauro), francisé en roque maure > Roquemaure et qui signifie « roche, rocher sombre » ou « noir »[3].

Géographie

Municipalités limitrophes

|

Clerval | Sainte-Hélène-de-Mancebourg |  | |

| N | Gallichan | |||

| O Roquemaure E | ||||

| S | ||||

| Rapide-Danseur |

Histoire

- 1916 : fondation du canton de Roquemaure[4].

- : l'abbé François-Xavier Jean et M. Auguste Scott, tous deux professeurs à l'École d'Agriculture de Sainte-Anne-de-laPocatière, se rendent en Abitibi en vue de choisir des terrains où la Société de Colonisation du diocèse de Québec, en voie de formation, allait diriger l'établissement de colons. Le choix du canton de Roquemaure, plutôt qu'un autre, repose sur l'avantageux boisement présent et sur sa proximité avec le lac Abitibi et la rivière Duparquet supposés favorables à un climat plus clément.

- : fondation de la Société de Colonisation du diocèse de Québec. Mgr Auguste Boulet, supérieur du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, préside cette organisation. La Société de Colonisation s'engage à fournir aux colons la nourriture et l'essentiel pour le premier hiver, et pas davantage. Elle dispose d'un maigre budget, soit de 250$ octroyés par le Cardinal Villeneuve et de 400$ du ministère de la Colonisation.

- : arrivée des 12 premiers colons dont: Pierre Pelletier, Léon Briand, Ludger Dionne, Gustave Massé, Albert Raymond, Alphonse Charest et Ernest Lévesque.

- : arrivée d'un deuxième groupe de colons en provenance des paroisses de Saint-Cyrille, Saint-Damasse, Saint-Jean Port-Joli, Sainte-Perpétue, dans le comté de l'Islet, et Saint-Bruno de Kamouraska. Parmi ces hommes : Amédée Bélanger, Étienne Caron, Jos. Chrétien, Georges Chrétien, Gérard Fournier, Maurice Gamache, Wellie Plourde, Octave Plourde (fils de Wellie), François Pellerin, Auguste Bélanger, Albert Giasson, Ernest Dionne, Alfred Dubé, Marc Fortin, Cyrille Lamarre ainsi que Noël Lord. [ Et quelques autres colons, dont l'identité n'a pu être établie de façon définitive quant à leur présence dans ce groupe, ou des groupes subséquents ].

- Septembre et : une troisième vague de nouveaux colons fait son arrivée: Elzéard Chouinard, Jos. Pit Fortin, Laurent Lebel, Georges Mainville, Rosaire Mainville, Léo St-Amant et Oscar Soucy.

- : première messe, dite par l'abbé Ephrem Halde, curé de Palmarolle, dans le camp d'Amédée Bélanger. Les colons chantent des cantiques, accompagnés du violon de Gérard Fournier.

- : deuxième messe. Même curé, toujours dans le « campe » du colon Bélanger.

- : arrivée de madame Maria Lord, conjointe de Gérard Fournier, première femme à pénétrer dans la colonie, ainsi que de ses six enfants. Elle affirma plus tard: « C'est une date remarquable. Je suis partie de Saint-Jean Port-Joli le jour de la fête de Saint-Joseph, le , et trois jours plus tard j'arrivais ici».

- : arrivée de la première garde-malade, Mlle Gabrielle Bédard.

- : première sépulture dans la paroisse, une fillette, Dorothée Gariépy.

- : la population de la colonie s'élève à 315 personnes, dont 160 colons et 40 familles.

- : première baptême inscrit dans les registres paroissiaux, Marie-Georgette Gariépy, fille d'Alexandre Gariépy.

- : premier mariage de la paroisse: Mlle Henriette Thériault et M. Ozarius Bilodeau.

- : un octroi du gouvernement permet aux colons de construire les deux premières écoles.

- : arrivée des deux premières institutrices, mesdemoiselles Anna-Marie et Germaine Martel, filles de Charles Martel de Saint-Marc-des-Carrières.

- : départ pour Roquemaure de M. Joseph Laliberté, agronome, fraîchement sorti de l'École d'Agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

- Été 1935: arrivée des colons dits du plan Vautrin, du ministre de la Colonisation, le libéral Irénée Vautrin

- 1936: tournage du film, En pays neufs, de l'abbé Maurice Proulx.

- : visite du ministre de la Colonisation, l'unioniste Henry-Lemaître Auger.

- 1937 : Sortie du film, En pays neufs, de l'abbé Maurice Proulx. Il s'agit d'un documentaire dirigé qui porte sur la dite réussite de la colonisation de l'Abitibi et principalement à Roquemaure.

- Automne 1937: la population de la colonie est de 939 personnes.

- : visite de l'ancien ministre de la Colonisation et futur premier ministre libéral, Adélard Godbout.

- 1940: livraison du premier tracteur de la colonie pour effectuer l'essouchement qui se faisait par traction animale jusque-là.

- : début des opérations de la première Caisse populaire, pourtant fondée 3 ans plus tôt. Joseph Laliberté en est gérant.

- 1941: entrée en fonction de Mlle Madelaine Lavoie comme nouvelle garde-malade en remplacement de Mlle Gabrielle Bédard.

- 1942 : Sortie du film, Ste-Anne-de-Roquemaure: un épilogue à En pays neufs, qui relatate les progrès de Roquemaure.

- 1943: la population compte 1 150 personnes dont 170 familles. La colonie comprend 8 écoles (9 classes) qui sont fréquentées par 223 enfants. Depuis sa fondation, Roquemaure a vu 334 baptêmes, 67 mariages et 45 sépultures.

- : le canton de Roquemaure devient la municipalité de Roquemaure.

- : l'église de Roquemaure passe au feu.

- 1974: construction de l'église Sainte-Anne[5].

- 1983: un épisode de la Soirée canadienne est tournée à Roquemaure[6].

Démographie

Administration

Les élections municipales se font en bloc pour le maire et les six conseillers[9].

| Roquemaure Maires depuis 2002 | |||

| Élection | Maire | Qualité | Résultat |

|---|---|---|---|

| 2002 | Marcel Mainville | Voir | |

| 2005 | Voir | ||

| 2009 | Léo Pinard | Voir | |

| 2013 | Lucie Gravel | Voir | |

| 2017 | Léo Plourde | Voir | |

| 2021 | Rachel Alarie | Voir | |

| Élection partielle en italique Depuis 2005, les élections sont simultanées dans toutes les municipalités québécoises | |||

Armoiries

« Le fond bleu derrière les coquilles et la gerbe de blé représente l’eau et le plein air. La pièce dentelée du centre représente le godendart et aujourd’hui la tronçonneuse, donc l’industrie du bois. Sur la pièce dentelée, le roc d’échiquier de couleur noire fait allusion aux mots « Roc » et « Maure » dans Roquemaure. En héraldique, les coquilles sont les emblèmes des pèlerins et font allusion à Sainte-Anne comme lieu de pèlerinage. La gerbe de blé représente l’agriculture. La devise Bâtir ensemble rappelle l’effort collectif des habitants. »[13]

Tourisme

Le produit touristique le plus connu de Roquemaure est son Camping municipal. Celui-ci comporte 129 emplacements de camping avec souvent les trois services, soit l’eau, électricité et égout. Il est possible de pratiquer différents sports nautiques sur les lieux puisque le camping municipal est situé sur la berge du lac Abitibi. Un restaurant et une buanderie se retrouvent également sur les lieux.

Le Marais Antoine est un sentier pédestre aménagé à l’aide de trottoir de bois et de belvédère dans un marais à proximité du lac Abitibi. C’est un immense milieu humide de 280 hectares qui abrite un nombre exceptionnel d'espèces animales et végétales, donc plus de 150 espèces d’oiseaux qui y ont été répertoriées. Les mycologues y trouvent également leur compte avec des champignons sauvages et des baies de toutes sortes. Le lieu est donc idéal pour la randonnée pédestre, l’ornithologie et la mycologie.

Après cela, il y a l’Écurie Équitibi avec des activités comme des tours de poney, des visites pour voir différentes espèces animales de la ferme, un service de pension extérieur pour chevaux et des cours d'équitation. Il y a également le parc du Souvenir au cœur du village qui comporte des aménagements pour piquenique et des jeux pour enfants. En plus de la plage municipale (au camping), le village peut compter sur les plages Mainville, Garneau, Lepage et Fortin le long de la berge du lac Abitibi[14].

Ressources naturelles

Une partie du territoire roquemaurien est dominée par la présence du lac Abitibi qui fait 931 km2 avec plus de 200 plages et 900 îles. Certaines sections du lac sont protégées (du côté de l’Ontario) et en plus de Roquemaure, les municipalités de Clerval et Palmarolle sont accessibles par le lac, ainsi que Gallichan, Rapide-Danseur et Duparquet en passant par la rivière Duparquet. De petites rivières avec des zones marécageuses serpentent l’ouest et le nord du la municipalité. Le long des routes et du village, ce sont les cultures céréalières et les champs agricoles qui dominent principalement le paysage. Roquemaure jouit d’un microclimat et d’un sol qui est favorable à cette agriculture, ainsi qu’à la culture du cassis. Le territoire est très plat en niveau du relief avec simplement de petites collines. La faune et flore aquatique est variée et plus de 150 espèces d’oiseaux ont été répertoriées dans le secteur du marais Antoine[15].

Notes et références

- Répertoire des municipalités : Municipalité de Roquemaure (Abitibi-Ouest) sur le site des Affaires municipales, régions et occupation du territoire.

- Commission de toponymie du Québec

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Tome 1, Formations préceltiques, celtiques romanes: étymologie de 35000 noms de lieux, Genève Librairie Droz, 1990 (ISBN 2-600-02883-8), p. 90.

- « Fiche descriptive: Roquemaure », sur www.toponymie.gouv.qc.ca (consulté le )

- « Église de Sainte-Anne - Répertoire du patrimoine culturel du Québec », sur www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca (consulté le )

- Donat-C. Noiseux, 1933-1943. Dix années de colonisation à Ste-Anne-de-Roquemaure, Québec, ministère de la Colonisation, , 75 pages

- « Statistique Canada - Profils des communautés de 2006 - Roquemaure, MÉ » (consulté le )

- « Statistique Canada - Profils des communautés de 2016 - Roquemaure, MÉ » (consulté le )

- « Liste des municipalités divisées en districts électoraux », sur DGEQ (consulté en )

- Archives des résultats des élections municipales

- Archives des résultats des élections municipales

- Archives des résultats des élections municipales

- « Roquemaure – Voyage à travers le Québec », sur grandquebec.com (consulté le ).

- Radium Inc., « Attraits locaux - Roquemaure - Inforoute de la MRC d'Abitibi-Ouest », sur roquemaure.ao.ca (consulté le )

- Radium Inc., « Roquemaure - Inforoute de la MRC d'Abitibi-Ouest », sur roquemaure.ao.ca (consulté le )

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :