Robert Duterque

Robert Gaétan Duterque est un résistant français, né le en France, à Huby-Saint-Leu (Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais), arrêté à Reims en et mort en déportation en Allemagne, à Ravensbrück, au début du mois de . Militant syndicaliste, membre de la SFIO, il a rejoint pendant l’Occupation les Forces françaises de l’intérieur (Libération-Nord), et a participé à la fondation du journal L'Union.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 38 ans) Ravensbrück |

| Nationalité | |

| Activité |

| Conflit | |

|---|---|

| Lieux de détention | |

| Distinctions |

Biographie

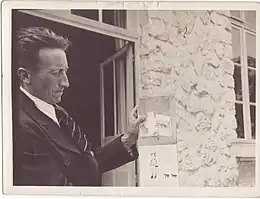

Avant la guerre

Robert Duterque a passé son enfance à Vindey (Marne), puis son adolescence à l’école normale de Châlons-sur-Marne, promotion 1923-1926.Après le Service militaire,, il est nommé instituteur à l’école du boulevard des Belges, à Reims, dans une classe dite « de perfectionnement » pour enfants handicapés. Il épouse une collègue, Madeleine Bihan, avec qui il a deux fils, Alain et Jean, nés en 1935 et 1938. Ayant perdu un œil dans un accident,il n'est pas mobilisé en .

La résistance

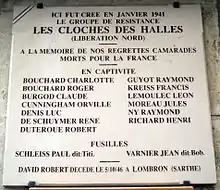

Militant syndicaliste, membre de la SFIO (Section française de l’Internationale ouvrière) à partir de 1930, il a participé à la rédaction du journal clandestin socialiste Le Travail. Sous le pseudonyme « Philippe », il a rejoint le groupe de résistance « Les Cloches des Halles », créé à Paris en , et dont l'objet consistait principalement à mettre à l'abri des jeunes souhaitant échapper au Service du travail obligatoire. Il s’est engagé en au sein du groupe de Résistance « Libération-Nord », dont il est devenu le responsable militaire dans le secteur de Reims. Il utilisait pour ses activités clandestines une fausse carte d’identité, délivrée à Troyes, le , au nom de Jean Alain Dumont, professeur de musique, né à Bastia en Corse. Il a été désigné le pour représenter Libération Nord, avec Edmond Forboteaux, au Comité départemental de libération nationale (CDLN). Ce Comité comptait également des représentants de la CGT, du CDLR et du Front national de lutte pour l’indépendance de la France. Robert Duterque a participé, avec Edmond Forboteaux, Michel Sicre et Henri Kinet, à la préparation et la rédaction du premier numéro du journal L'Union, paru dans la clandestinité le .

La déportation à Neuengamme

Le , il a été arrêté avec d’autres compagnons de résistance, pour l'essentiel des militants syndicalistes. Il a été emmené au siège de la Gestapo rue Jeanne-d’Arc à Reims puis interné à la prison de Châlons-sur-Marne le , dans la cellule no 143. C’est de cette prison qu’il a envoyé sa dernière lettre à son épouse, le , annonçant son proche départ pour le Frontstallag 122 à Compiègne (Oise) (camp de Royallieu). Une attaque a été préparée pour le délivrer, ainsi que ses compagnons, mais il a été transféré à Compiègne (Oise) le , avant que l'opération n'ait pu avoir lieu. Il a été déporté le , en même temps que son camarade Edmond Forboteaux, par le convoi I.247 qui transportait 1522 hommes. Le convoi a été stoppé à plusieurs reprises à cause des bombardements et des tentatives d’évasion. Il est arrivé le au camp de concentration de Neuengamme[1]. Parmi les détenus se trouvaient 326 « personnalités-otages » (des hommes politiques comme Albert Sarraut, des officiers, des magistrats, des ecclésiastiques, des médecins ou des industriels) qui furent incarcérés à Neuengamme dans des conditions privilégiées : ils gardaient leurs vêtements civils, n'étaient pas soumis au travail dans le camp ou ses Kommandos ni aux appels prolongés, et organisaient pendant la journée des conférences et distractions diverses. Ils ont été évacués, mi-, par bus de la Croix-Rouge suédoise, vers le camp de Theresienstadt (Voir page "Neuengamme" sur Wikipedia). Tous les autres déportés du convoi sont soit restés au camp central où ils travaillaient dans les glaisières ou les usines du camp, soit ont été transférés dans des « Kommandos » extérieurs pour y travailler. C’était le cas de Robert Duterque : à son arrivée à Neuengamme, il a été enregistré comme « Poli » (prisonnier politique) avec le numéro de détenu 37084 et la profession « professeur » avant d’être transféré dans le camp annexe de Bremen-Farge, l’un des très nombreux « Kommandos » de Neuengamme. Le camp de Bremen-Farge, proche de la ville de Brême, ouvert en , dépendait de la Direction de la construction de la Marine. Les déportés (la plupart originaires de France, de Pologne et d’Union soviétique) y travaillaient dans des conditions extrêmement pénibles à la construction d’un abri sous-marin (le « bunker Valentin »).

Le décès à Ravensbrück

Face à l’avancée alliée, le camp de Bremen-Farge a été évacué à partir du . Les prisonniers ont été dispersés dans différents camps de concentration. De nombreux détenus, rassemblés dans le camp principal de Neuengamme, ont été emmenés fin avril dans la baie de Neustadt et embarqués sur plusieurs navires. Le , l’aviation britannique a bombardé ces navires, tuant par erreur plusieurs milliers de prisonniers. (Cap Arcona). On a longtemps cru que Robert Duterque était mort soit à Neuengamme, soit à bord de l’un de ces navires. Or, il faisait partie d’un groupe de détenus, rassemblés dans le camp annexe de Neuengamme-Watenstedt (de) puis envoyés par train vers le camp de Ravensbrück, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Berlin. Le convoi a mis plusieurs jours pour rejoindre Ravensbrück, dans des conditions abominables. Il est arrivé le . Robert Duterque faisait partie des 1595 détenus ayant survécu au voyage : il a été enregistré dans le livre du camp de Ravensbrück sous le numéro de détenu 19127 et y est mort quelques jours plus tard, vraisemblablement au début du mois de .

Décorations à titre posthume

- Ordre national de la Légion d’honneur au grade de Chevalier ().

- Croix de guerre (Croix de guerre 1939-1945) avec Palme ().

- Médaille de la Résistance.

- Cité à l’ordre du Mouvement Libération-Nord.

- Reconnu Mort pour la France.

- Nommé au grade de Capitaine ().

Les monuments, bâtiments et rues commémoratifs

- Une rue de la ville de Reims porte son nom, l’allée Robert-Duterque, dans l’actuel quartier Croix-Rouge, à proximité de l’université de Reims Champagne-Ardenne.

- Stèle érigée le par la Fédération marnaise du Parti socialiste SFIO, en l'honneur de ses héros de la résistance, au cimetière du Nord, à Reims[2]

- Stèle en hommage aux instituteurs Morts pour la France lors des deux Guerres Mondiales, cour de l'IUFM, boulevard Victor Hugo à Chalons en Champagne[3]

- Plaque commémorative, salle de réunion de la Bourse du Travail, 13 boulevard de la Paix à Reims - A la mémoire de nos camarades tombés dans la lutte pour la liberté victimes de la barbarie nazie[4]

- Monument aux martyrs de la Résistance inauguré en 1955 (et ravalé en 2005) sur les Hautes Promenades de Reims, en l’honneur des Rémois victimes de la répression nazie[5]

- Plaque commémorative apposée dans le hall de l’école Jean-Macé, où il a enseigné, boulevard des Belges, à Reims.

- Plaque commémorative apposée le par le restaurant Les cloches des Halles, au 14, rue Sauval à Paris (à l'emplacement de l'actuel restaurant Le sanctuaire de Baal), à Paris.

Voir aussi

Bibliographie

- Das KZ Ravensbrück (Le camp de concentration de Ravensbrück), aux éditions Ferdinand Schöningh, de l'historien Bernhard Strebel : cet ouvrage décrit les évacuations de différents camps de concentration vers Ravensbrück et évoque les conditions de transport atroces réservées aux prisonniers dans le convoi en provenance de Watenstedt (p. 494 et suivantes). Il date l’arrivée du convoi au (p. 294). Il cite notamment le témoignage d’un survivant français de ce convoi, Jean Bizien, qui a fait le récit de ces événements dans son livre L’habit rayé, p. 26-30.

- Livre-Mémorial des déportés de France, SARL Éditions Tirésias, Paris 2004

- Service international de recherches de Bad Arolsen (www.its-arolsen.org),

- Service d’archives du mémorial de Ravensbrück (Stiftung Brandenburgische Gedenkstäten, Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, www.ravensbrück.de),

- Service d'archives du mémorial de Compiègne[6]

- « crdp-reims.fr/memoire/enseigne… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- « crdp-reims.fr/memoire/enseigne… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « http://www.crdp-reims.fr/memoire/lieux/2GM_CA/monuments/reims_sfio.htm »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- http://ludes.ccvmr.com/nosmorts.html

- « crdp-reims.fr/memoire/enseigne… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

Notes

- Concernant les activités clandestines des Cloches des Halles, Jocelyne et Jean-Pierre Husson écrivent sur le site du CRDP de Reims que « les réfractaires au Service du travail obligatoire (STO) de la région de Reims étaient convoyés par Paul SCHLEISS, ajusteur à la STEMI et membre de Libération-Nord, jusqu’aux « Cloches des Halles » aux Halles de Paris, où un réseau d’évasion de Libération Nord dirigé par Simon CANTARZOGLOU les prenait en charge et les cachait dans des fermes en Bretagne et en Normandie. » Tout comme le nom de Robert Duterque, celui de Paul Schleiss figure sur la plaque commémorative du 14, rue Sauval. Mais le détail des activités clandestines de Robert Duterque au sein de ce groupe de résistance n’est pas connu[7].

- Les informations concernant les activités de Robert Duterque au sein de Libération-Nord figurent à la Une du journal Le Travail daté du . Elles sont également données dans l’hommage-témoignage de Denise RICHARD-OGNOIS, fille de la résistante rémoise Marie Ognois, arrêtée puis fusillée dans le bois de la Rosières, en [8].

- Hervé Chabaud, dans le Supplément de L’Union du (sorti à l'occasion du 20000e numéro du journal) écrit : « La rédaction du premier numéro de l’Union est confiée à Michel Sicre, futur président du CDL, qui est assisté d’Henri Kinet, un instituteur de Dormans membre du Front National, de Robert Duterque, un militant de la SFIO et d’Edmond Forboteaux, un résistant de Libération-Nord. Ces deux derniers seront arrêtés et déportés avant la publication de leur travail. »

- Daniel Pellus, dans Reims, un siècle d’événements, 1900-2000, éditions Fradet, écrit : « La décision de publier un journal clandestin a été prise dès le début de 1944 par le Comité départemental de la Libération, qui groupait des résistants venus d’horizons différents. »

- Les informations concernant le convoi parti de Compiègne le sont disponibles sur le site du Mémorial de l’internement et de la déportation - Camp de Royallieu Ville de Compiègne [9].

- Des informations sur les conditions de vie et de travail à Bremen-Farge peuvent être consultées en allemand sur le site du mémorial de Neuengamme[10].

Références

- « Accueil - Neuengamme », sur Neuengamme (consulté le ).

- Stèle - Reims

- Stèle - Chalons en Champagne

- Plaque commémorative et « http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complement.php?table=bp02&id=485225 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- Memorialgenweb.org - Reims : monument aux Martyrs de la Résistance et de la Déportation

- « La liste des convois » [archive du ], sur memorial-compiegne.fr (consulté le ).

- « crdp-reims.fr/memoire/enseigne… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « crdp-reims.fr/memoire/enseigne… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- http://www.memorial-compiegne.fr/iso_album/26._convoi_du_15_juillet_1944.pdf

- « kz-gedenkstaette-neuengamme.de… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

Liens externes

- « La flamme du Souvenir ne s'éteint pas », sur lunion.fr, (consulté le )