Réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine

La réserve naturelle nationale de l'Estuaire de la Seine (RNN137) est une réserve naturelle nationale située en région Normandie. Classée en 1997, elle occupe une surface de 8 528 hectares et protège les espaces naturels de l'estuaire aval de la Seine (slikke, schorre, roselière, prairies humides saumâtres et douces…).

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Coordonnées |

49° 26′ 26″ N, 0° 14′ 08″ E |

| Ville proche | |

| Superficie |

8 528 ha[1] |

| Type | |

|---|---|

| Catégorie UICN |

IV |

| WDPA | |

| Création | |

| Administration |

Maison de l'Estuaire |

| Site web |

|

|

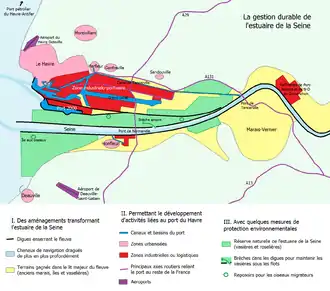

Cet espace « naturel » est au centre de divers intérêts divergents. Ainsi, aux frontières de la réserve, on trouve le grand port maritime du Havre et tout le complexe industriel qui lui est lié, la Seine et son chenal artificialisé par le grand port maritime de Rouen, des infrastructures lourdes : le pont de Normandie, Port 2000. À l'intérieur, d'autres acteurs influent également sur le fonctionnement biologique de la réserve : les agriculteurs, les coupeurs de roseau et, même, les chasseurs.

Localisation

Le territoire de la réserve naturelle est dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime, sur les communes de Berville-sur-Mer, Conteville, La Cerlangue, Saint-Samson-de-la-Roque, Saint-Vigor-d'Ymonville, Sandouville et Tancarville. Il occupe plus de 8 500 hectares entre le pont de Tancarville et la baie de Seine.

Histoire du site et de la réserve

Jusque dans la fin des années 1970, la plaine de débordement aval de la Seine n'avait pas d'autre intérêt que de réserve foncière pour l'extension de la zone industrialo-portuaire. L'air du temps est alors à l'augmentation de la production industrielle, c'est l'époque des trente glorieuses.

En 1984, une zone d'intérêt communautaire pour les oiseaux (ZICO) est créée. C'est à la même époque qu'on commence à envisager une vocation naturelle des prairies, de la roselière et des vasières. En 1985, un pas de plus dans la conservation est franchi avec la création d'une réserve conventionnelle sur les terrains des Ports Autonome du Havre et de Rouen. En 1990, en application de la directive européenne Oiseaux, une zone de 2 750 ha est déclarée zone de protection spéciale (ZPS).

Sous la pression de l'Europe, l'État français prend un décret le qui entérine la création de la Réserve naturelle nationale de l'Estuaire de la Seine[2]. Cette dernière ne fait alors que 3 768 ha et ses limites n'ont été fixées qu'après d'âpres négociations entre les différents acteurs politiques, économiques et naturalistes présents sur cet espace. Il faut encore attendre l'arrêt de la Cour de Justice Européenne du où l'État français est mis en demeure d'étendre la ZPS de l'estuaire de la Seine et de renforcer son statut juridique.

La ZPS se voit étendre à 18 840 ha (ZPS "Estuaire et marais de la Basse Seine") et le , un nouveau décret porte la réserve à sa surface actuelle : 8 528 ha[3].

Écologie (biodiversité, intérêt écopaysager…)

La partie terrestre de la réserve naturelle de l'Estuaire de la Seine est un espace fortement anthropique. À l'origine espace de divagation du cours de la Seine, l'endiguement progressif du fleuve a transformé au fil des années les vasières et bancs de sable en prairies humides et roselières. Aujourd'hui, le fonctionnement hydraulique de la réserve est en grande partie géré par l'homme par l'intermédiaire de différents ouvrages : vannes, fossés, buses... Un grand nombre d'acteurs, aux intérêts souvent divergents, cohabitent sur la réserve.

L'écotone mouvant qui fait transition entre terre, fleuve et mer, les estuaires est un milieu écologiquement très complexe. L'espace estuarien relève en outre de nombreuses disciplines et de plusieurs dispositifs institutionnels, qui selon certains auteurs expliquent la dégradation de l'estuaire (« L'état actuel de dégradation de l'estuaire de la Seine met en évidence de manière significative les lacunes dans la gestion des milieux estuariens. Douze mesures réglementaires ou incitatives y sont appliquées, et un même secteur de l'estuaire, du fait de la présence d'un grand nombre d'acteurs, peut relever de neuf mesures. Cette accumulation de contraintes dessert plus qu'elle ne sert les intérêts de l'estuaire »[4]). Les ports autonomes n'ont cessé de s'agrandir, dont le Havre « Port 2000 », en proposant des mesures compensatoires insuffisantes pour minimiser l'impact hydro-sédimentaire et pour restaurer les milieux dégradés, sans garanties de pérennité des écosystèmes et pouvant même in fine être plus dommageables que bénéfiques, car constituant un « alibi » pour faire approuver de nouveaux aménagements et destructions de milieux[4]. Le programme scientifique Seine-Aval a impulsé un plan de gestion plus intégrée de l'estuaire[4].

L'une des grandes mesures compensatoires à la destruction de milieux a été la création en 1990 de « vasières artificielles »[5].

Faune

L'estuaire de la Seine est un lieu de halte pour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs. Butor étoilé, Phragmite aquatique, Spatule blanche ou Râle des genêts sont quelques exemples des espèces qui font de la réserve un haut lieu pour la biodiversité.

Administration, plan de gestion, règlement

La réserve naturelle est gérée par la Maison de l'Estuaire. Cette association loi de 1901 a été créée en 1992 pour constituer un espace de dialogue entre tous les acteurs de l'estuaire : ports, industriels, agriculteurs, chasseurs, naturalistes... C'est avec le lancement du débat sur Port 2000 qu'elle devient un médiateur incontournable. En 1999, l'État confie à la Maison de l'estuaire le rôle de gestionnaire de la toute nouvelle réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine. Dès lors, l'association portera deux casquettes pas toujours évidentes à accorder : médiateur du développement et gestionnaire d'un espace naturel protégé.

La Maison de l'Estuaire possède une équipe salariée d'une quinzaine de personnes. Ces employés sont chargés d'appliquer le plan de gestion de la réserve naturelle validé par le préfet.

L'agriculture au sein de la réserve

On compte plus de 120 exploitants agricole sur la réserve qui se partagent une surface agricole utile de plus de 2000 ha. On peut distinguer trois types d'utilisation du sol en termes d'agriculture sur la réserve : la culture, le pâturage et la fauche.

Les cultures se font principalement sur la partie la plus déconnectée des fluctuations de la Seine : le Marais de Cressenval (situé au nord du canal de Tancarville). Les semences sont variées : blé, colza, escourgeon, maïs... On trouve également quelques parcelles de maïs sur des terrains inondables dans les prairies du Hode (situées entre le canal de Tancarville et la Seine), cela ne va pas sans poser de problèmes car la culture du maïs est en totale inadéquation avec une inondation des prairies. Le deuxième plan de gestion prévoyait un retour progressif à l'herbe des surfaces cultivées, cette intention a été reprise dans le troisième plan de gestion[6].

Le pâturage et la fauche sont pratiqués sur l'ensemble des prairies de la réserve (Marais de Cressenval, prairies du Hode, prairies Sub-halophiles et prairies rive Sud). Une parcelle peut être utilisée exclusivement pour une seule de ces activités ou bien les accueillir successivement au cours de la même saison : fauche puis pâturage de regain. La date de fauche sur la réserve est tardive : le plan de gestion impose une date postérieure au 1er juillet.

Exploitation de la roselière

La roselière de l'estuaire de la Seine est une des plus grandes de France, elle s'étend sur un peu plus de 1 000 ha. Elle est de formation récente (apparition au cours des années 1980) et résulte de l'atterrissement de l'estuaire à la suite de l'endiguement du fleuve dans sa partie aval.

Une partie de la roselière est gérée par des exploitants privés qui coupent le roseau en période hivernale. Cette fauche commerciale a lieu chaque année dans des lots fixés dans le plan de gestion. À l'intérieur de ces lots, les coupeurs laissent sur pied une partie du roseau de manière à conserver des bandes refuges pour l'avifaune et en particulier pour le butor étoilé.

Le roseau coupé dans l'estuaire est utilisé pour la confection du toit des chaumières.

La chasse au gabion

L'estuaire de la Seine fait figure d'exception dans le paysage des réserves naturelles en France puisqu'il s'agit d'une des seules où la chasse est tolérée (la chasse est pratiquée dans environ 50 % des réserves naturelles Françaises. source la chasse dans les réserves naturelles, 2001 par Magalie Provence). On compte environ 2 000 chasseurs sur le territoire de la réserve. La plupart pratiquent la chasse au gibier d'eau dans des gabions. Les gabions sont des sortes de bunkers enterrés au pied d'une mare artificielle. Les chasseurs s'y enferment pendant la nuit après avoir posé des cages sur les bords de la mare contenant des « appelants » (canards d'élevages qui invitent les individus sauvages à se poser sur la mare). Dès qu'un canard se pose sur la mare, le chasseur se poste au guichet pour pouvoir tirer l'animal.

Bien que critiquable du point de vue écologique, cette pratique permet l'entretien de près de 200 mares artificielles sur la réserve. Ces milieux participent à la biodiversité de la réserve.

Gestion des conflits

À la suite des conflits qui ont opposé divers acteurs sur l'estuaire de la Seine (Natura 2000, Port 2000), un rapport de l'inspection générale de l'environnement, au titre de la prévention d'autres contentieux [7], recommande notamment la mise en place de « comités d’estuaire » dans les grands estuaires.

Voir aussi

Bibliographie

- R. Lafite, M. Desprez, T. Leboulanger Réactualisation de la cartographie bio-sédimentaire de la Grande Vasière Nord de l'Estuaire de la Seine, ; GEMEL/ CCILH.

- C. Leneveu Étude d'impact du Pont de Normandie, aspect floristique, ; CEDENA / CCILH.

- C. Leneveu, T. Lecomte La gestion de la grande roselière de l'estuaire de la Seine par le pâturage extensif, ; CEDENA / CCILH.

- C. Bessineton Étude hydrosédimentaire de l'extension d'une vasière dans le marais du Hode,

- C. Bessineton Le Pont de Normandie, incidences sur les ressources halieutiques et la pêche artisanale, ; CSLHN /CCILH

- C. Bessineton, R. Lafite, S. Simon Étude ichtyologique des abords du Pont de Normandie, ; CSUlN/ CCILH..

- G. Beteille Avifaune de l'Estuaire de la Seine, situation actuelle des populations d'oiseaux, ; GON / CCILH.

- C. Larsonneur, J. Avoine Observations sur l'évolution morphologique et sédimentologique de l'estuaire de la Seine, Laboratoire de géologie marine de l'Université de Caen 1; CCILH.

- L. Hamm Pont de Normandie, reconquête des vasières, étude hydraulique d'une alvéole, 1989 ; SOGREAH / CCILH.

- Bellessort Étude sur plan du devenir de la vasière nord de l'estuaire de la Seine, ; Sogreah 1; CCILH.

Articles connexes

- Île du Ratier

- Liste des réserves naturelles nationales de France (classées par région et département)

- Estuaire

- Trame bleu marine

- GIZC

- Aire marine protégée

Liens externes

- Site de la Maison de l'Estuaire

- Ressources relatives à la géographie :

- Intervention de Benjamin Israël lors du Grenelle de l'Estuaire de la Seine

Notes et références

- « Décret n°97-1329 du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine », sur Legifrance

- « Décret n° 2004-1187 du 9 novembre 2004 portant extension de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine et modifiant le décret n° 97-1329 du 30 décembre 1997 », sur Legifrance

- DESROY Nicolas; BARON Manuel; PAYEN Christelle; DAUVIN Jean-Claude ; L'estuaire de la Seine : zone de conflit entre développement économique et préservation de l'environnement = Linking economical development and environmental conservation in the Seine estuary ; vOcéanis ; ISSN 0182-0745

- C. Bessineton, « La création de vasières artificielles dans l'estuaire de la Seine », dans Paralia (Génie côtier et Gestion intégrée des zones côtières), télécharger, PDF, 11 pages).

- voir le cahier des charges pour l'agriculture en p. 255 du 3e plan de gestion

- Rapport de la mission d’expertise sur la gestion durable des estuaires dans une approche communautaire (PDF, 72 pages, par l'inspection générale de l'environnement et le Conseil général des ponts et chaussées)