Qasr al Hallabat

Le site du Qasr al Hallabat est un des châteaux du désert de Jordanie. Il est situé à 60 km au nord-est d’Amman et à 12 km à l’est de la Via Nova traiana. Il comprend le château, une mosquée, les bains de Hammam as-Sarrah et quelques bâtiments auxiliaires

Fouilles archéologiques

Le site a connu plusieurs campagnes de fouilles dont les principales furent conduites par Howard Crosby Butler au début XXe siècle (Princeton University Archaeological Expedition to Syria)[1], David Kennedy, en 1978 , Ghazi Bisheh de 1979 à 1982 (Department of Antiquities of Jordan) et Ignacio Arce de 2002 à 2013 (Spanish Archaeological Mission in Jordan)[2].

Histoire

Les différentes campagnes de fouilles et en particulier l'étude d'Ignacio Arce ont permis d’établir la chronologie du site[2] :

- au Ier siècle, le site aurait pu être le siège d'un avant-poste nabatéen (ce n’est qu’une hypothèse, les blocs comportant des inscriptions nabatéennes pourraient provenir du site d’Umm id Djimal[3]) ;

- après l’annexion du royaume nabatéen en 106, un premier fort romain de petite taille (carré de 17,5 m) est construit, probablement sous la dynastie des Sévères, pour défendre la frontière (Limes Arabicus) face à la pression des armées perses et des raids de tribus nomades ;

- durant les siècles suivants, l’accroissement de l’insécurité conduisit les Romains à agrandir le fort pour le transformer en un quadriburgium (fort carré de 38 m de côté à quatre tours d’angle), cette extension eut probablement lieu sous le règne de Dioclétien. Il était alors occupé par des limitanei (unités de cavalerie chargées de défendre la frontière) ;

- le fort est reconstruit au VIe siècle (second quadriburgium) probablement à la suite du tremblement de terre qui toucha le site en 551, c’est à cette époque que des blocs comportant l’inscription de l’édit d’Anastase sont réemployés (ils provenaient du site d'Um el-Jimal) ;

- la politique romaine évolue alors, la défense assurée par les limitanei n’était plus assez efficiente contre les raids des cavaliers lakhmide, Anastase puis Justinien décident de confier la défense de la frontière à un peuple fédéré (foederati), les Arabes christianisés représentés initialement par les Tanukhides, puis les Salihides et enfin par les Ghassanides. Composés de cavaliers très mobiles, ces fédérés n’utilisent plus le fort en permanence et se contentent de s’en servir comme relais logistique. Le fort est alors transformé en monastère ;

- les moines, monophysites, installés dans l'ancien fort convertissent les populations rurales voisines au christianisme ;

- en 530, Justinien élève les chefs des fédérés Ghassanides au rang d'Archiphylarches et de Basileis ;

- de statut royal, les dirigeants du peuple Ghassanide ont besoin de symboles de pouvoir et utilisent des anciens forts romains pour les transformer en palais. À Al Hallabat, le fort se partage ainsi entre une zone occupée par le monastère (les monastères jouaient un rôle essentiel pour la conversion des populations locales[4]) et une zone occupée par un palais ;

- bien que vassaux de l’empereur, les conflits éclatent souvent entre Ghassanides et autorité romaine, jusqu’à la rupture finale de leur alliance lors de l’invasion perse (614) puis lors de la bataille de Yarmouk (636) ;

- à l'époque Omeyyade, au VIIIe siècle, sous le règne de Al-Walīd II, le fort est réutilisé par les élites musulmanes, le palais ghassanide devient palais omeyyade, l’ancien monastère servant de magasin et de cuisine ;

- le site est totalement abandonné en 749 (prise de pouvoir des Abbassides)[5] ;

- il reste néanmoins fréquenté car on a retrouvé six cadavres à l’intérieur de la citerne de la cour centrale, leur mort est datée au radiocarbone entre 772 et 895[6], la citerne d'eau qui était vraisemblablement encore utilisée par des tribus nomades devient alors inutilisable.

Fort romain, monastère et complexes palatiaux

Fort romain

Le premier fort romain était une construction carrée de 17,5 m de côté constituée de blocs calcaires, quelques blocs de basalte renforçant les linteaux et jambages des ouvertures. Des pièces furent progressivement créées à l’intérieur de son périmètre et des citernes installées. À une période ultérieure, le fort fut agrandi pour constituer un carré de 38 m de côté flanqué de quatre tours rectangulaires à chaque angle. Ce nouveau fort était toujours bâti en blocs calcaires sans nouvel ajout de blocs de basalte[7].

Un chemin de ronde était situé à deux mètres de hauteur à l’intérieur du mur d’enceinte. Quelques pièces cloisonnées de murs en briques d’argile ont pu exister sous le chemin de ronde[8].

Monastère et palais ghassanide (VIe siècle)

Le fort fut détruit au VIe siècle (probablement à la suite du tremblement de terre de 551), puis est reconstruit selon le même plan avec des pierres calcaires plus petites et mieux ajustées que dans la précédente construction, des blocs de basalte finissent le haut du mur d’enceinte et renforcent les murs des tours d’angles à mi-hauteur (au niveau du sol du 1er étage des tours). Des croix incisées apparaissent sur des pierres d’angle de la tour Sud[8]. Toutes les tours excepté la tour Est sont équipées de latrines[9].

L’espace intérieur est totalement recloisonné. Les murs sont composés de pierres calcaires et de blocs de basalte réemployés dont une partie comporte l’épigraphie de l’édit d’Anastase (voir infra). Les portes ouvrant sur la cour centrale du complexe comportent un linteau et un arc de décharge.

Deux phases peuvent être distinguées durant la construction de ce nouveau complexe[10] :

- la transformation en palais Ghassanide dans la majeure partie du nouveau complexe,

- l'installation d’un monastère dans ce qui fut le premier fort (partie occidentale du complexe).

Une représentation 3D du complexe au VIe siècle est présentée dans l'article "Coenobium, Palatium and Hira: The Ghassanid Complex at al-Ḥallābāt"[10].

Le palais ghassanide

On distingue trois groupes de pièces à l'intérieur du complexe palatial, les deux premiers (NE et SW) se composent d’un hall d’audience associé à deux pièces plus petites dont l’une permet d’accéder à une tour d’angle. Le troisième groupe à l’est comporte deux pièces, l’une très grande dont le plafond est supporté par deux arcs diaphragme révélant des croix sculptées et une plus petite donnant accès à la tour d’angle. Ignacio Arce émet l’hypothèse que la principale pièce de ce troisième groupe aurait pu être utilisée alternativement comme chapelle palatine et comme hall d’audience[11].

Les halls d’audience étaient richement décorés : revêtement de dalles de marbre le long des murs, mosaïque de tesselles noires et blanches au sol. Seule une mosaïque de l’époque ghassanide a subsisté dans la partie palatiale, elle n’avait aucune connotation religieuse comme avaient pu l’avoir les autres mosaïques. Encadrée par des lignes de losange et un lacis de rameaux de vignes, elle représente dans sa partie supérieure un arbre de vie encadré par un taureau et un lion à face d’homme, Au centre de la composition, un homme pieds nus portant un lièvre sur ses épaules, tirant une autruche par une corde se dirige vers une deuxième autruche. Dans la partie inférieure, un mouton, suivi d’une troisième autruche fait face à un bélier[12] - [13]. Cette mosaïque est constitué de tesselles de pierres contrairement aux mosaïques omeyyades qui seront constituées de tesselles de verre[14].

On pénétrait dans le hall d’audience du nord et dans l’hypothétique chapelle palatine sous un dais à voûte en berceau reposant sur quatre colonnes à chapiteaux (représentation 3D[15]), élément de glorification très répandu dans les édifices à caractères religieux ou politiques durant l’antiquité tardive et repris plus tard par les Omeyyades[15].

Dans la cour du complexe, l’alternance du noir et du blanc déjà présente par l’utilisation du calcaire et du basalte était renforcée par les éléments de décor, pilastres blancs sur fond de basalte noir, frise d’animaux (lions, gazelles, chameaux, chiens, onagres, …) peints sur fond blanc, fenêtres des bâtiments ornées de moucharabieh de plâtre blanc[16].

Selon Ignacio Arce, la dominance des décors en noir et blanc, les matériaux et les techniques utilisées témoignent de l’origine yéménite des Ghassanides[17].

Le monastère

Le monastère occupait le premier fort de dimension réduite dans l’angle nord-ouest du complexe. Un étage fut ajouté aux bâtiments existants et un double portique à trois arcades et deux étages construit au sud du monastère[18].

Les arcades étaient en calcaire et leur clé ornée d'une croix. Le plafond du portique reposait sur des poutres de basalte, était plâtré et couvert de peintures murales représentant des croix inscrites dans des cercles. Sous le portique, deux mosaïques subsistent, l’une représentant des cercles entrelacés agrémentés de paniers, d’oiseaux et d’un calice contenant un poisson, l’autre constituée de quatre symboles géométriques à base de cercles et d’ellipses entrelacés[19]. Ces mosaïques auraient été restaurées durant la période omeyyade[20].

Le mur au sud du portique était couvert d’une peinture murale représentant différents personnages dont un soldat (probablement Saint-Serge). A proximité du portique, la cuve d’un pressoir à vin. Face au portique une petite cour était revêtue d’une mosaïque composée d’un réseau uniforme de tesselles carrées. Autour de cette cour, se répartissaient les cellules des moines. La chapelle du monastère était située au sud du portique et orientée vers l’est[19].

À l'intérieur de cette chapelle, un arc triomphal séparait le sanctuaire dédié au clergé de la partie réservée aux fidèles. Le sanctuaire était légèrement surélevé par rapport au reste de la nef, il avait une profondeur de trois mètres et se terminait par une abside carrée sur laquelle s’appuyait l’autel. La séparation entre nef et sanctuaire fut renforcée ultérieurement par un mur bas composé de dalles de marbre, ouvert en son milieu par un accès encadré de deux colonnes supportant une arcade (représentation 3D[21]). La nef avait une longueur de 11,7 m et comportait un ambon dans sa partie nord[21].

La chapelle était accessible depuis le monastère mais également à partir du complexe palatial via une porte basse qui obligeait les fidèles à se courber. Le sanctuaire communiquait avec une petite pièce située au nord. Elle aurait pu avoir une fonction de sacristie (pastophorium)[22].

La découverte d’un reliquaire en marbre pavonazzeto laisse supposer que cette chapelle était dédiée à un martyr[22].

Le palais omeyyade

L’ensemble des bâtiments sont réutilisés durant la période Omeyyade, seuls les décors des pièces palatiales sont modifiés tandis que le monastère est converti en cuisines et aires de service. Tous les décors ayant une signification chrétienne sont retirés, mais certains éléments sans connotation religieuse sont conservés[23].

Le mur faisant face à l’entrée dans le complexe est décoré de plusieurs bandes horizontales : la bande supérieure est occupée par une frise de panneaux de stucs sculptés, regroupés par paires ou triplets et séparés par des colonnettes ouvragées surmontées de chapiteaux corinthiens[23].

Tous les panneaux sont richement décorés et différents : motif végétal, géométrique, voire figuratif (oiseau, personnage) au centre, motifs répétitifs géométriques ou végétaux en bordure. Une bande continue de feuilles d’eau surmonte les groupes de panneaux, une ligne continue à base d’oves et de flèches termine la base de la frise[24]. Sous la frise, des panneaux de plâtre sont peints en imitation marbre, à la base du mur la plinthe est peinte en ocre rouge[23].

L’entourage des portes et fenêtres donnant sur la cour principale sont rehaussés de motifs sculptés en stuc[25]. L’un des entourages de porte était particulièrement ouvragé alors que la pièce sur laquelle elle ouvrait n’était pas décorée. L’équipe des archéologues en a déduit qu’il s’agissait de l’endroit où les tribus de Bédouins nomades recevaient des cadeaux après avoir prêté allégeance aux Omeyyades présents, ces visiteurs ne pénétraient pas dans la pièce et restaient sur le pas de la porte[26].

Les dais déjà présents durant la période ghassanide sont conservés mais retravaillés, les décors ghassanides sont retirés. Sur les archivoltes, un décor de stuc à base de palmettes est apposé, l’intrados du dais est recouvert de mosaïque multicolore à base de tesselles en verre parfois recouvertes d’or ou d’argent. Sur les côtés du dais sont plaqués des dalles de marbre, tandis que le toit du dais devait être recouvert de plâtre probablement protégé de feuilles de plomb[27] - [28].

L’une des grandes salles d’audience était revêtue de peintures murales imitant les tentures de soie à motif sassanide ou sodgien : répétition régulière de Simorgh[29] - [30].

De nouvelles mosaïques sont posées sur le sol, elles sont à base de tesselles mutlticolores en verre parfois recouvert d’or. Elles sont généralement à motif géométrique excepté une, très sophistiquée, représentant des animaux domestiques dans des espaces clos, et des animaux sauvages semblant libres dispersés dans le reste de l’espace[31] - [32].

Toutes les fenêtres sont partiellement occultées par des moucharabieh de stuc sculpté. Certaines d’entre elles sont doublées avec deux moucharabieh sculptés enserrant des panneaux de verres de différentes formes et couleurs, l’un à l’intérieur et l’autre à l’extérieur[33]. Souvent les panneaux de vitre sont peints de motifs géométriques ou végétaux[34].

Dans la cour centrale, l'ouverture de la citerne souterraine se présente sous la forme d'un puits taillé dans un seul bloc de calcaire. Il est sculpté d'une série de niches séparées par des colonnettes, l'ornementation des niches alterne entre coquille et motif géométrique d'inspiration sassanide[35].

Dans l'ancien monastère ghassanide, les omeyyades retirent les mosaïques excepté celles situées sous le portique, les différentes pièces ne servent plus qu'au service ou à la cuisine, de nouveaux pressoirs à vin sont installés[35].

La prise de pouvoir des Abbassides en 749 met fin à la splendeur de ce palais omeyyade.

Vue extérieure du fort

Vue extérieure du fort Entrée dans le fort

Entrée dans le fort Mosaïque au sol (salle protégée par une grille)

Mosaïque au sol (salle protégée par une grille) Vue sur la mosaïque et trois arches du Qasr

Vue sur la mosaïque et trois arches du Qasr Mécanisme de fermeture de la porte principale en position ouverte

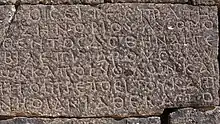

Mécanisme de fermeture de la porte principale en position ouverte Inscriptions sur les blocs

Inscriptions sur les blocs

Vous pourrez voir des mosaïques sur le sol d'une pièce, les autres ayant été soit déplacées vers le musée soit victimes d'actes de vandalisme ou de destruction. Quelques restes de décorations des murs sont encore visibles.

La mosquée

La mosquée attenante a été restaurée de manière très détaillée ce qui permet d'admirer les arcs polylobés et de nombreux autres détails architecturaux.

Située à une quinzaine de mètres du palais, elle est bâtie en blocs calcaires parfaitement équarris et constituée intérieurement de trois ailes séparées par des triples arcades. Les ailes latérales étaient couvertes de voutes. On pénétrait dans la mosquée par trois portes, l'une face au Mihrab, deux autres au milieu des murs occidental et oriental. Le Mihrab était encore bien conservé au moment des fouilles[36]. Un portique entourait la mosquée sur trois côtés[36].

Vue de la mosquée en 2009, sa restauration n'est pas encore terminée

Vue de la mosquée en 2009, sa restauration n'est pas encore terminée Même vue en 2014, la restauration est terminée, seul le toit est "manquant"

Même vue en 2014, la restauration est terminée, seul le toit est "manquant"

Intérieur de la mosquée (Mihrab)

Intérieur de la mosquée (Mihrab) Arc polylobé entièrement restauré

Arc polylobé entièrement restauré

L'environnement

Sur le site vous pouvez également distinguer les restes de la zone agricole alimentée par un système d’irrigation complet en contrebas du Qasr.

Vue de l'ancienne zone agricole irriguée au pied du Qasr al Hallabat

Vue de l'ancienne zone agricole irriguée au pied du Qasr al Hallabat

Les thermes

Les bains se situent quant à eux à plus de 3 km vers l'est à Hammam as Sarah.

L'entrée principale

L'entrée principale Vue en 2009 pendant les travaux de restauration

Vue en 2009 pendant les travaux de restauration Vue générale en 2014, la restauration est terminée

Vue générale en 2014, la restauration est terminée

Le musée

De nos jours, le musée présente une exposition permanente à ciel ouvert. L'exposition est composée de colonnes et d'arches reconstruites permettant de se faire une idée précise du souci décoratif mis en œuvre par les Omeyyades (entre autres).

L'édit de l'Empereur Anastase Ier

Une tentative de reconstitution de l'édit d'Anastase Ier se trouve sur un mur à côté du musée. Des équipes d'archéologues jordaniens, espagnols, allemands et français ont retrouvé plus de 160 blocs de basalte éparpillés sur le site comportant des inscriptions grecques tout à fait lisibles et cohérentes. Après avoir copié et réorganisé ces fragments de messages il s'est avéré que c'est tout simplement le texte de l'édit de l'empereur Anastase Ier[37] dont l'objet était la réorganisation de la Provincia Arabia.

Bloc de basalte ayant une inscription grecque

Bloc de basalte ayant une inscription grecque Partie d'un mur de Qasr al Hallabat constitué de blocs de basaltes dont l'un est recouvert d'écritures grecques

Partie d'un mur de Qasr al Hallabat constitué de blocs de basaltes dont l'un est recouvert d'écritures grecques Mur présentant des copies des blocs trouvés sur le site de Qsar al Hallabat et ayant des inscriptions grecques de l'édit de l'empereur Anastase Ier

Mur présentant des copies des blocs trouvés sur le site de Qsar al Hallabat et ayant des inscriptions grecques de l'édit de l'empereur Anastase Ier

Références

- Ghazi Bisheh 1982, p. 133.

- Ignacio Arce 2014.

- Giancarlo Lacerenza 1994.

- Ignacio Arce 2009, p. 960.

- Ignacio Arce 2012, p. 33.

- Daniel Weiss 2016, p. 47.

- Ignacio Arce 2007, p. 330.

- Ignacio Arce 2007, p. 334.

- Ignacio Arce 2007, p. 335.

- Ignacio Arce 2009, p. 943.

- Ignacio Arce 2009, p. 944.

- Ghazi Bisheh, 1993, fig.8 : mosaïque complète, p. 53.

- Ignacio Arce 2009, p. 945.

- Ignacio Arce 2007, p. 337.

- Ignacio Arce 2009, p. 947.

- Ignacio Arce 2009, p. 949.

- Ignacio Arce 2009, p. 951-952.

- Ignacio Arce 2009, p. 955.

- Ignacio Arce 2009, p. 956.

- Ignacio Arce 2007, p. 338.

- Ignacio Arce 2009, p. 958.

- Ignacio Arce 2009, p. 959.

- Ignacio Arce 2012, p. 35.

- Ignacio Arce, 2012, figs 2 et 3, p. 47.

- Ignacio Arce, 2012, fig 4, p. 48.

- Ignacio Arce 2012, p. 37.

- Ignacio Arce, 2012, fig 6, p. 50.

- Ignacio Arce 2012, p. 38.

- Ignacio Arce, 2012, fig 8, p. 52.

- Ignacio Arce 2012, p. 39.

- Ignacio Arce, 2012, figs 9 et 10, p. 53-54.

- Ignacio Arce 2012, p. 40.

- Ignacio Arce 2012, p. 41.

- Ignacio Arce 2012, p. 42.

- Ignacio Arce 2006, p. 160.

- Ghazi Bisheh 1980, p. 73-75.

- I. Arce, D. Kreikenbom & T.M. Weber, The Discovery and Restoration of the al-Hallabat Inscriptions, 2014.

Bibliographie

- Recherches au Qasr el Hallabat in Gerald Lankester Harding Memorial Volume.

- Excavations at Qasr al-Hallabat, 1979 in Gerald Lankester Harding Memorial Volume.

- http://www.atlastours.net/jordan/qasr_al_hallabat.html

- (en) Ghazi Bisheh, « Excavations at Qasr al-Hallabat, 1979 », Annual of the Department of Antiquities of Jordan, no 24, , p. 69-77 (lire en ligne [PDF])

- (en) Ghazi Bisheh, « The Second Season of Excavations at Hallabat, 1980 », Annual of the Department of Antiquities of Jordan, no 26, , p. 133-143 (lire en ligne [PDF])

- (en) Ghazi Bisheh, « Qasr al-Hallabat : an Umayyad Desert Retreat or Farm-Land », Studies in the History and Archaeology of Jordan, no 2, , p. 263-265 (lire en ligne [PDF])

- (en) Ghazi Bisheh,, « From Castellum to Palatium: Umayyad Mosaic Pavements from Qasr al-Hallabat in Jordan », Muqarnas, Brill, vol. 10, , p. 49-56 (DOI 10.2307/1523171, lire en ligne

[PDF])

[PDF]) - (en) Giancarlo Lacerenza, « A new nabatean inscription from Qasr Al-Hallabat », Annual of the Department of Antiquities of Jordan, no 38, , p. 345-349 (lire en ligne [PDF])

- (en) Romel Ghrayib, « The 2002 season at Qasr Al-Hallabat : a preliminary report », Annual of the Department of Antiquities of Jordan, no 47, , p. 65-74 (lire en ligne [PDF])

- (en) Ignacio Arce, « Hallabat: Castellum, Coenobium, Praetorium, Qasr. The Construction of a Palatine Architecture under the Umayyads (I) », dans Residences, Castles, Settlements- Transformation Processes from Late Antiquity to Early Islamic Times, (Proceedings of the Colloquium on Late Antiquity and Early Islamic Archaeology in Bilad al-Sham Damascus, November 2006). Orient Archäologie, Band 17, Damas, Institut Allemand d’Archéologie, (lire en ligne), p. 153-182

- (en) Ignacio Arce, « Qaṣr al-Ḥallābāt - Continuity and Change from the Roman-Byzantine to the Umayyad Period », Studies in the History and Archaeology of Jordan, no 9, , p. 325-344 (lire en ligne [PDF])

- (en) Ignacio Arce, « Coenobium, Palatium and Hira: The Ghassanid Complex at al-Ḥallābāt », Studies in the History and Archaeology of Jordan, no 10, , p. 937-966 (lire en ligne [PDF])

- (en) Ignacio Arce, « Qasr al-Hallabat (Jordan): Transformation of a Limes Arabicus fort into a monastic and palatine complex », Gladius, vol. 13, , p. 155-180 (lire en ligne [PDF])

- (en) Ignacio Arce, « Aestheticising Politics, Politicising Aesthetics: Colour and Light in Architecture at Qasr al-Hallabat (Jordan) from Late Antiquity to the Umayyad Period », dans Proceedings of the 7th International Congress of the Archaeology of the Ancient Near East, Wiesbaden, (lire en ligne), p. 367-390

- (en) Ignacio Arce, « Qasr al-Hallabat. From Late Antiquity to the Advent of Islam : The Excavation, Restoration and Musealization Project (2002-2013) », dans The Edict of Emperor Anastasius I. (491-518 AD) An Interim Report (2014), Amman, The Jordan Museum, , 36 p. (lire en ligne), p. 7-18

- (en) Daniel Weiss, « Coup de grâce for a desert castle », Archaeology, , p. 44-47 (lire en ligne

[PDF])

[PDF]) - Ghazi Bisheh "Qasr al-Hallabat" in Discover Islamic Art. Place: Museum With No Frontiers, 2014.

- I. Arce, D. Kreikenbom & T.M. Weber, The Discovery and Restoration of the al-Hallabat Inscriptions, 2014