Prélude et fugue en ut majeur (BWV 870)

| Prélude et fugue n°1 BWV 870 Le Clavier bien tempéré, livre II (d) | ||

Do majeur | ||

| Prélude | ||

|---|---|---|

| Métrique | ||

| Fugue | ||

| Voix | 3 | |

| Métrique | ||

| Liens externes | ||

| (en) Partitions et informations sur IMSLP | ||

| (en) La fugue jouée et animée (bach.nau.edu) | ||

Le prélude et fugue en ut majeur, BWV 870 ouvre le second livre du Clavier bien tempéré, une collection de préludes et fugues de Jean-Sébastien Bach, compilé de 1739 à 1744.

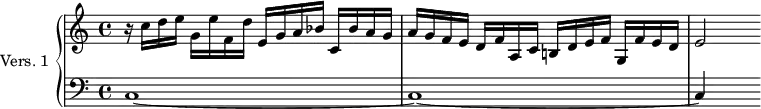

Alors que Bach présentait à l'entrée du premier livre un modeste prélude dans la tradition du clavecin, celui en ut du second livre qui ouvre le nouveau cahier compilé vingt ans plus tard se présente comme une majestueuse improvisation dans le genre organistique. La fugue à trois voix qui l'accompagne est d'une texture musicale volontairement limpide pour rester dans le caractère d’ut majeur. Du prélude sont exceptionnellement conservées deux versions primitives, qui dévoilent le travail de l'atelier du compositeur.

Les deux cahiers du Clavier bien tempéré sont considérés comme une référence par nombre de compositeurs et pédagogues. D'abord recopiés par les musiciens, puis édités au début du XIXe siècle, outre le plaisir musical du mélomane, ils servent depuis l'époque de leur composition à l'étude de la pratique du clavier et à l'art de la composition.

![\version "2.18.2"

\header {

tagline = ##f

}

\score {

\new Staff \with {

}

<<

\relative c'' {

\key c \major

\time 4/4

\set Staff.midiInstrument = #"harpsichord"

%% INCIPIT CBT II-1, BWV 870, ut majeur

r16^\markup{Prélude} c d e g, e' f, d' e,32 c' b a g16 bes e,[ g c, bes'] \bar ".."

\time 2/4

r8^\markup{Fugue} g16[ f] g8 c, a'4\mordent g r8 f16 e f g e f

}

>>

\layout {

\context { \Score \remove "Metronome_mark_engraver"

\override SpacingSpanner.common-shortest-duration = #(ly:make-moment 1/2)

}

}

\midi {}

}](https://img.franco.wiki/i/be0ccf19aa5a3e64d5c2d5dab65f27cb.png.webp)

Le Clavier bien tempéré II

Contexte

Le Clavier bien tempéré est tenu pour l'une des œuvres majeures de la musique classique. Elle est considérée comme une référence par Joseph Haydn, Mozart, Beethoven, Robert Schumann, Frédéric Chopin, Richard Wagner, César Franck, Max Reger, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel, Igor Stravinsky[1], Charles Koechlin et bien d'autres, interprètes ou admirateurs. Hans von Bülow la considérait non seulement comme un monument précieux, mais la qualifiait d’Ancien Testament, aux côtés des trente-deux sonates de Beethoven, le Nouveau Testament[2].

Les partitions, non publiées du vivant de l'auteur, se transmettent d'abord par des manuscrits, recopiées entre musiciens (enfants et élèves de Bach, confrères…) jusqu'à la fin du XVIIIe siècle avec déjà un succès considérable[3]. Grâce à l'édition, dès le début du XIXe siècle, leur diffusion s'élargit. Elles trônent sur les pupitres des pianistes amateurs et musiciens professionnels, et se donnent au concert, comme Chopin qui en joue pour lui-même une page, avant ses apparitions publiques[3]. L'œuvre est utilisée dès Bach et jusqu'à nos jours, pour la pratique du clavier mais également pour l'enseignement de l'art de la composition ou de l'écriture de la fugue. La musique réunie dans ces pages est donc éducative, mais également plaisante, notamment par la variété, la beauté et la maîtrise de son matériau[4].

Chaque cahier est composé de vingt-quatre diptyques (préludes et fugues) qui explorent toutes les tonalités majeures et mineures dans l'ordre de l'échelle chromatique. Le terme « tempéré » (Gamme tempérée) se rapporte à l'accord des instruments à clavier, qui pour moduler dans des tons éloignés, nécessite de baisser les quintes (le ré bémol se confondant avec le do dièse)[5], comme les accords modernes. Ainsi l'instrument peut jouer toutes les tonalités. Bach exploite donc de nouvelles tonalités quasiment inusitées de son temps, ouvrant de nouveaux horizons harmoniques[4].

Les préludes sont inventifs, parfois proches de l'improvisation, reliée à la tradition de la toccata, de l'invention ou du prélude arpégé. Les fugues n'ont rien de la sécheresse de la forme, que Bach rend expressive. Elles embrassent un riche éventail de climats, d'émotions, de formes et de structures qui reflètent tour à tour la joie, la sérénité, la passion ou la douleur et où l'on trouve tout un monde vibrant d'une humanité riche et profonde[6]. Certaines contiennent plusieurs procédés (strette, renversement, canons, etc.), d'autres non, dans une grande liberté et sans volonté de systématisme, ce qu'il réserve à son grand œuvre contrapuntique, L'Art de la fugue, composé entièrement dans une seule tonalité, le ré mineur[7].

Prélude

Le prélude noté ![]() — bien moins modeste que son prédécesseur du premier livre — s'ouvre majestueusement sur une pédale de tonique, avec la verve d'une improvisation « pro organo pleno » : il chante, explore le clavier, l'harmonie, « prenant sans cesse des chemins de traverse »[8], module ou fait semblant de moduler. Sur trente-quatre mesures, les quatre voix collaborent, jusqu'à une autre longue pédale de tonique et un point d'orgue[9] (unique reposoir de la pièce).

— bien moins modeste que son prédécesseur du premier livre — s'ouvre majestueusement sur une pédale de tonique, avec la verve d'une improvisation « pro organo pleno » : il chante, explore le clavier, l'harmonie, « prenant sans cesse des chemins de traverse »[8], module ou fait semblant de moduler. Sur trente-quatre mesures, les quatre voix collaborent, jusqu'à une autre longue pédale de tonique et un point d'orgue[9] (unique reposoir de la pièce).

Les deux premières mesures explorent harmoniquement la progression I – IV — V — I. Les mesures 20 à 28, reprennent les mesures 5 à 14, transposées, mais dans un curieux décalage par rapport à la barre de mesure[8].

![\version "2.18.2"

\header {

tagline = ##f

}

upper = \relative c'' {

\clef treble

\key c \major

\time 2/4

\tempo 4 = 60

\set Staff.midiInstrument = #"harpsichord"

%% PRÉLUDE CBT II-1, BWV 870, ut majeur — version définitive

r16-"I" c d e g, e' f, d' e,32 c' b a g16 bes e,[ g c, bes'] | a32-"IV" g f e f16 a d, f a, c b-"V" d e f g, f' e d

<< { e1~_"I" e4~ e16 d8 c16 b d g8~ g16 g f e f4~ f16 f e d e2 d4~ d16 d e g c,4~ c16 a'32 g a16 c, b4~ b16 } \\ { r16 c16 b a g4~ g2 a2 g8. b16 c4~ c16 c d a b4 c2~ | c16 c b a b4 a2~ | a16 a g fis g8 } \\ { s16 c8.~ c4~ c2 } >> % Amélioration : confondre les do de la mesure 3

}

lower = \relative c {

\clef bass

\key c \major

\time 4/4

\set Staff.midiInstrument = #"harpsichord"

<< { c1~ c~ c4 } \\ { c,1~ c~ c4 } >>

r16 f'16 e d c32 d c b c16 e g, bes a g

<< { r16 c16 d e f8 e d4 e | d2 c16 r16 r8 r4 r2 r4 r8 d8~ d4. } \\ { f,2. e8 a | d,4 g c,16 g' a b c e a, c fis,8 d g4~ g16 a32 b c d e16 fis,4 g4. } >>

}

\score {

\new PianoStaff <<

\set PianoStaff.instrumentName = #"BWV 870"

\new Staff = "upper" \upper

\new Staff = "lower" \lower

>>

\layout {

\context {

\Score

\remove "Metronome_mark_engraver"

\override SpacingSpanner.common-shortest-duration =

#(ly:make-moment 1/2)

}

}

\midi { }

}](https://img.franco.wiki/i/0566b58419ffb2fdabce8c6336d2cf45.png.webp)

Fugue

|

Caractéristiques 3 voix — |

La fugue à trois voix, notée ![]()

![]() , est longue de 83 mesures.

, est longue de 83 mesures.

Le sujet de quatre mesures est composé de plusieurs éléments. Une tête avec d'abord un ornement décomposé en doubles croches, un saut de sixte avec un mordant « polisson »[8], et enfin, une traîne, longue guirlande de doubles croches, style « machine à coudre », moquée par Colette[8]. Cette guirlande est utilisée par la basse comme un vrombissement venant des profondeurs, inexorable rosalie s’étendant sur dix ou douze mesures (par exemple mesures 55 à 66).

![\version "2.18.2"

\header {

tagline = ##f

}

\score {

\new Staff \with {

}

<<

\relative c'' {

\key c \major

\time 2/4

\set Staff.midiInstrument = #"harpsichord"

%% SUJET fugue CBT II-1, BWV 870, ut majeur

r8 \[ g16[ f] g8\] c, | a'4\mordent g | r8\[ f16 e f\] g e f | d \[ f e f\] g a f g

}

>>

\layout {

\context { \Score \remove "Metronome_mark_engraver" }

}

\midi {}

}](https://img.franco.wiki/i/790b7345468dd4950f156496a8ce1626.png.webp)

L'exposition occupe les mesures 1–13. Dans l'ordre, le sujet est énoncé au ténor puis suivi des réponses du soprano et de la basse. Le premier divertissement use d'une imitation au soprano, de la première cellule avec le saut de sixte, avant la réapparition du sujet, mesure 21, suivi de l'alto puis du soprano. Après un divertissement, mesures 29–39, la basse énonce le sujet. Après une marche ascendante (39–55), le ténor et soprano énoncent le sujet et sa réponse. Un troisième divertissement, mesures 55-68, reprend l'imitation au soprano du premier. Le sujet revient à la basse mesure 70, mêlé aux imitations au ténor (72) et au soprano (76)[10].

![\version "2.18.2"

\header {

tagline = ##f

}

Mordaq = { \tag #'print { a'4\mordent } \tag #'midi { a32 g a16~ a8 } }

Mordeq = { \tag #'print { e'4\mordent } \tag #'midi { e32 d e16~ e8 } }

Dux = { r8^\markup{Dux} g16[ f] g8 c, | \Mordaq g4 | r8 f16 e f g e f | d f e f g a f g }

Comes = { r8^\markup{Comes} c16[ b] c8 g | \Mordeq d4 | r8 c16 b c d b c | a c b c d e c d }

upper = \relative c'' {

\clef treble

\key c \major

\time 2/4

\tempo 4 = 102 %% Keller recommande 108/116, mais déjà 102 me paraît trop rapide déjà...

\set Staff.midiInstrument = #"harpsichord"

%% FUGUE CBT II-1, BWV 870, ut majeur

R2*4 \Comes

<< { b16 a b c b c a b | c8. a16 bes8. g16 | a4 b8 c~ | c8 c4 b8 } \\ { g2~ | g16 e f8~ f16 d e8~ | e d g4 | f16 a g a d,4 } >>

}

lower = \relative c'' {

\clef treble

\key c \major

\time 2/4

\set Staff.midiInstrument = #"harpsichord"

\Dux | e16 d e f e f d e |

c b c d c d b c | a b c d e fis g8~ g fis16 e fis4

\clef bass \relative c'

\Dux

}

thePianoStaff = \new PianoStaff <<

\set PianoStaff.instrumentName = #"BWV 870"

\new Staff = "upper" \upper

\new Staff = "lower" \lower

>>

\score {

\keepWithTag #'print \thePianoStaff

\layout {

\context {

\Score

\remove "Metronome_mark_engraver"

}

}

}

\score {

\keepWithTag #'midi \thePianoStaff

\midi { }

}](https://img.franco.wiki/i/e0cbc29d1b55068e1635110b53ff42d7.png.webp)

Genèse

Nous connaissons deux manuscrits antérieurs du prélude. La première version ne comporte que 17 mesures. Il s'agit de la copie de Johann Peter Kellner, datée du (BWV 870a ; Berlin, P 804). Selon Keller et Cantagrel, il est possible que ce prélude ait connu une version antérieure de la période de Köthen[9] - [11]. Réunie dans les œuvres pédagogiques au sein de l'intégrale de l'édition discographique du label Hänssler, volume 107, elle est enregistrée au clavicorde par Robert Hill[12].

Dans la seconde version (BWV 870b), le nombre de mesure est doublé passant à 34[13], comme dans la version définitive —, dont l'incipit est reproduit plus haut. Sans ses triples croches, la courbe mélodique est plus lisse[14].

Il ne s'agit pas d’« ébauches », mais de versions fonctionnelles, autonomes, « avant qu'un travail de polissage ou d'amplification les amène à un niveau d'organisation supérieure aux yeux du vieux musicien »[13].

La fugue était présentée dans le manuscrit Kellner, à ![]()

![]() , au lieu de son

, au lieu de son ![]()

![]() actuel et plus courte, elle portait le titre de Fughetta. Cette version porte l'indication des doigtés, peut-être de la main de Bach[15].

actuel et plus courte, elle portait le titre de Fughetta. Cette version porte l'indication des doigtés, peut-être de la main de Bach[15].

Manuscrits

Les manuscrits considérés comme les plus importants sont de la main de Bach lui-même ou d'Anna Magdalena. Ils sont :

- source « A », British Library Londres (Add. MS. 35 021), compilé dans les années 1739–1742[16]. Comprend 21 paires de préludes et fugues : il manque ut

mineur, ré majeur et fa mineur (4, 5 et 12), perdues[16] ;

mineur, ré majeur et fa mineur (4, 5 et 12), perdues[16] ; - source « B », Bibliothèque d'État de Berlin (P 430), copie datée de 1744, de Johann Christoph Altnikol[17].

Ces deux manuscrits sont en outre complétés, pour ce numéro, de la copie de Kellner (P 804), plus ancienne.

.jpg.webp) Début du prélude (Ms. P 430).

Début du prélude (Ms. P 430)._page_2.jpg.webp) Fin du prélude.

Fin du prélude..jpg.webp) Début de la fugue (Ms. P 430).

Début de la fugue (Ms. P 430)._page_2.jpg.webp) Fin de la fugue.

Fin de la fugue.

Postérité

Théodore Dubois en a réalisé une version pour piano à quatre mains, publiée en 1914[18].

Références

- Dufourcq 1946, p. 217.

- Candé 1984, p. 329.

- Candé 1984, p. 331.

- Nouveau dictionnaire des œuvres 1994, p. 1217.

- Dufourcq 1946, p. 222.

- Nouveau dictionnaire des œuvres 1994, p. 1218.

- « Philharmonie à la demande - L'Art de la fugue de Johann Sebastian Bach », sur pad.philharmoniedeparis.fr (consulté le )

- Sacre 1998, p. 211.

- Keller 1973, p. 145.

- Keller 1973, p. 146.

- Cantagrel 1998, p. 419.

- (OCLC 163882166)

- Cantagrel 1998, p. 421.

- Manuscrit autographe de Bach du prélude BWV 870b (Add MS 35021) à la British Library.

- Keller 1973, p. 125.

- Tomita 2007, p. X.

- (de) Jean-Sébastien Bach et Johann Christoph Altnikol, Des Wohltemperirten Claviers, Zweiter Theil, besthehend in Præludien und Fugen durch alle Tone und Semitonien, verfertiget von Johann Sebastian Bach, Königlich Pohlnisch und Churfürstl. Sächs. Hoff Compositeur, Capellmeister und Directore Chori Musici In Leipzig. [« Le clavier bien tempéré, volume 2, ou préludes et fugues dans tous les tons et demi-tons, préparés par Jean-Sébastien Bach, compositeur de la cour royale de l'électorat de Saxe et de la Pologne, maître de chapelle et directeur de chorale musicale à Leipzig »] (lire en ligne [PDF]) (copie manuscrite d'Altnikol publiée par International Music Score Library Project)

- Johann Sebastian Bach et Théodore Dubois, Le clavecin bien tempéré, 48 préludes et fugues transcrits 4 mains par Théodore Dubois, Paris, Éditions Maurice Sénart et Cie, (lire en ligne), p. 67-71

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) Cecil Gray, Forty-Eight Preludes and Fugues of J.S .Bach, Oxford University Press, , 148 p. (OCLC 603425933, lire en ligne [PDF]), p. 82–84.

- Norbert Dufourcq, La musique des origines à nos jours, Paris, Larousse, , 592 p. (OCLC 851442, BNF 37441761), « Jean-Sébastien Bach et Georg Friedrich Haendel »

- Karl Geiringer (trad. de l'anglais par Rose Celli), Jean-Sébastien Bach [« Johann Sebastian Bach, the culmination of an area »], Paris, Éditions du Seuil, coll. « Musiques », (1re éd. 1966(en)), 398 p. (OCLC 743032406, BNF 35199443)

- Hermann Keller, Le clavier bien tempéré de Johann Sebastian Bach : L'œuvre, l'interprétation, Paris, Bordas, coll. « Études », (1re éd. 1965(de)), 233 p. (OCLC 373521522, présentation en ligne, lire en ligne [PDF]), p. 208–217 ; 217–221(de)

- (en) Yo Tomita, J. S. Bach’s ‘Das Wohltemperierte Clavier II’ : A Study of its Aim, Historical Significance and Compiling Process, Leeds, University of Leeds, (lire en ligne [PDF])

- Laffont – Bompiani, Le Nouveau dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays, t. 1 : A-C, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », (réimpr. 1999, 2007), 2e éd. (1re éd. 1980), xxxi-7682 (OCLC 1040804733), « Le Clavecin bien tempéré », p. 1218.

- (en) Yo Tomita, J. S. Bach’s ‘Das Wohltemperierte Clavier II’ : A Critical Commentary, vol. 2 : All the extant manuscripts, Leeds, Household World Publisher, , 1033 p. (lire en ligne [PDF]), p. 15–25 ; 26–29

- François-René Tranchefort (dir.), Guide de la musique de piano et de clavecin, Paris, Fayard, coll. « Les Indispensables de la musique », , 867 p. (ISBN 978-2-213-01639-9, OCLC 17967083, lire en ligne), p. 34.

- Guy Sacre, La musique pour piano : dictionnaire des compositeurs et des œuvres, vol. I (A-I), Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 2998 p., p. 210.

- Gilles Cantagrel, Le moulin et la rivière : Air et variations sur Bach, Paris, Fayard, coll. « Les chemins de la musique », , 664 p. (OCLC 467090761, BNF 36709207), p. 421–422.

- Yo Tomita, « préface », dans J.-S. Bach, Clavier bien tempéré, Livre II, Henle, , xvii-163 (ISMN 979-0-2018-0017-2, lire en ligne), p. IX–XIII

Articles connexes

Liens externes

- Jean-Sébastien Bach, « Le clavier bien tempéré », vol. II, partitions libres sur l’International Music Score Library Project.

- Fugue II/1 : partitions libres dans Mutopia.

- Prélude et fugue en ut majeur sur freesheetpianomusic.com [PDF]

- (en) Le manuscrit du prélude (DD 70) conservé au Civico Museo Bibliografico Musicale sur music.qub.ac.uk

- [flash](en) « La fugue en ut majeur » (version du 3 septembre 2016 sur Internet Archive)