Proclamation d'indépendance du Tibet

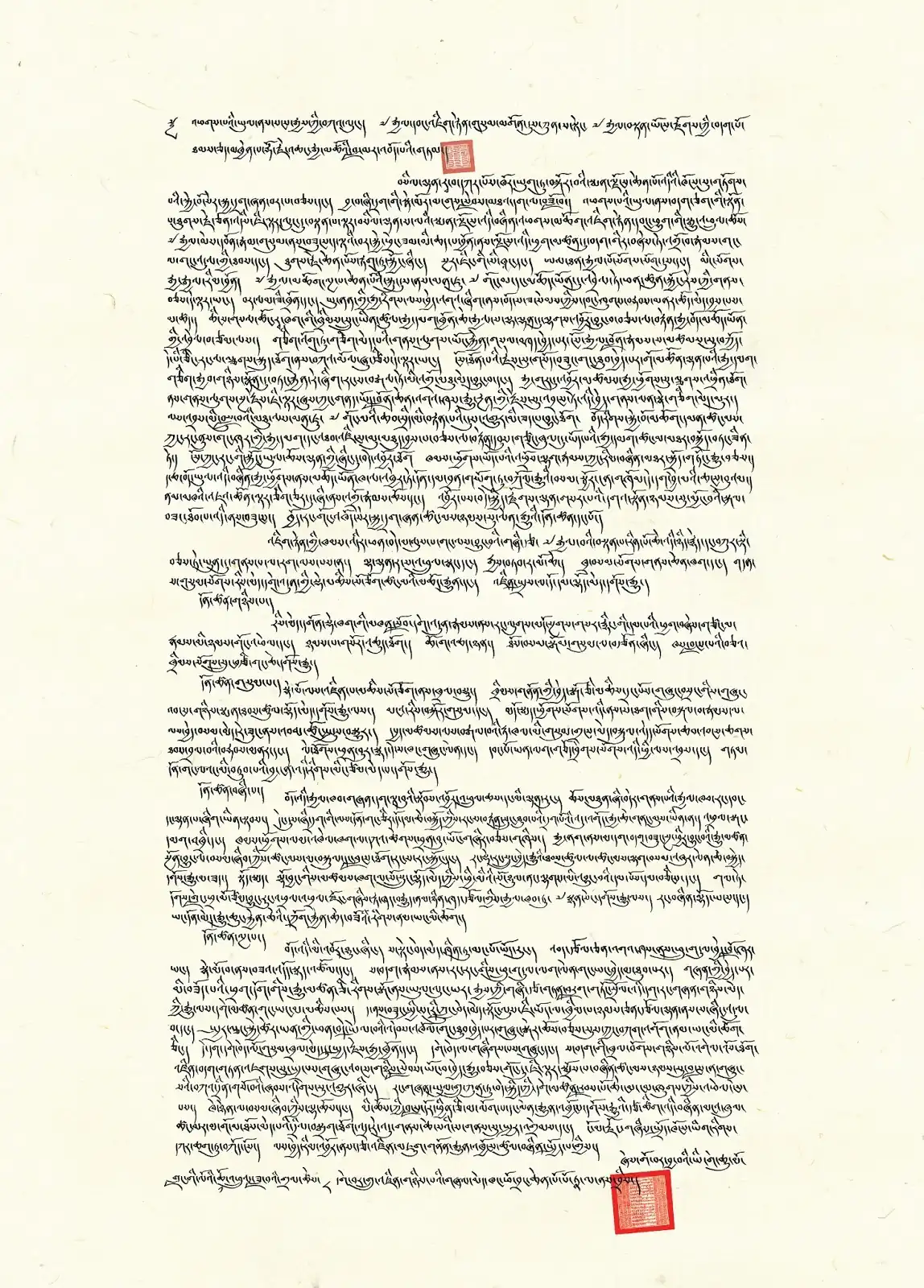

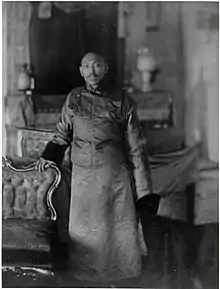

Le 8e jour du 1er mois de l'année tibétaine, le du calendrier grégorien, à Lhassa, le 13e dalaï-lama fit une déclaration publique en cinq points[1] considérée par le gouvernement tibétain en exil comme une proclamation d'indépendance du Tibet[2].

| Titre | Proclamation d'indépendance du Tibet |

|---|---|

| Pays |

|

| Langue(s) officielle(s) | Tibétain |

| Type | Déclaration des droits collectifs |

| Branche | Droits civiques, Citoyenneté tibétaine |

| Rédacteur(s) | 13e dalaï-lama |

|---|---|

| Gouvernement | Gouvernement tibétain |

| Adoption | 1912 |

| Promulgation | |

| Modifications | Aucune |

Lire en ligne

Contexte

Les troupes et les autorités officielles chinoises avaient été expulsées du Tibet en 1912 à la suite de l'effondrement de l'empire mandchou le [3].

En 1912, à la suite d'une lettre du président provisoire République de Chine Yuan Shikai souhaitant restaurer le rôle du 13e dalaï-lama, celui-ci répondit qu'il ne demandait aucun titre du gouvernement chinois car il entendait exercer son pouvoir spirituel et temporel au Tibet[4] - [5]. Cette lettre est depuis lors considérée comme une déclaration officielle d'indépendance par le gouvernement tibétain en exil, mais est rejetée par le gouvernement chinois[6] - [4] - [7].

Selon l’historien russe Alexander Andreyev, le 13edalaï-lama est ensuite rentré au Tibet et a exercé une autorité politique qui n'avait pas été vue depuis le règne du 5e dalaï-lama. Au cours de l’été 1912, il rencontra Agvan Dorjiev à Phari-Dzong, et ce dernier l’accompagna ensuite au monastère de Samding, avant son retour à Lhassa[8]. En , le Tibet et la Mongolie signèrent un traité bilatéral à Urga, reconnaissant mutuellement leur indépendance vis-à-vis de la Chine[4].

Selon Charles Bell, le Kashag et le 13e dalaï-lama n'ont pas reconnu cet accord[9] - [10].

Des recherches récentes dans les archives russes indiquent que dans un rapport d'Ivan Korostovets (ru), le plénipotentiaire russe à Ourga, la capitale mongole, l'initiative du traité est attribuée par Agvan Dorjiev au 13e dalaï-lama[11].

Texte

Moi, le Dalaï Lama, le plus omniscient détenteur de la foi bouddhiste, dont le titre fut conféré selon les ordres du seigneur Bouddha de la glorieuse terre de l’Inde, je vous parle ainsi[12]:

Je m’adresse à toute la population tibétaine. Le seigneur Bouddha, du glorieux pays de l’Inde, a prophétisé que les réincarnations d’Avalokiteshvara, à travers une succession de dirigeants à partir des premiers rois de la religion jusqu’à aujourd’hui, veilleraient au bien-être du Tibet[12]. Du temps de Gengis Khan et d’Altan Khan, des Mongols, de la dynastie Ming des Chinois et de la dynastie Qing des Mandchous, le Tibet et la Chine ont coopéré sur la base de la relation prêtre et protecteur. Il y a quelques années, les autorités chinoises au Sichuan et au Yunnan se sont efforcées de coloniser notre pays. Elles amenèrent un grand nombre de troupes à l’intérieur du Tibet sous le prétexte d’assurer la police du commerce. Par conséquent, j’ai quitté Lhassa avec mes ministres pour la frontière indo-tibétaine, dans l'espoir de clarifier à l'empereur mandchou par télégraphe que la relation existant entre le Tibet et la Chine avait été celle de prêtre et protecteur, qu’elle n’avait pas été fondée sur la subordination de l’un à l’autre. Il n’y avait d’autre choix pour moi que de franchir la frontière, car les troupes chinoises me suivaient avec l’intention de me prendre mort ou vif[12].

A mon arrivée en Inde, j’ai envoyé plusieurs télégrammes à l’empereur mais sa réponse à mes demandes fut retardée par des fonctionnaires corrompus à Pékin. Pendant ce temps, l’empire mandchou s’est effondré. Les Tibétains furent encouragés à expulser les Chinois du Tibet central. De même, je revenais sans dommage vers mon pays légitime et sacré, et maintenant je suis en train de chasser les restes des troupes chinoises du Do Kham au Tibet Oriental. Maintenant, l’intention chinoise de coloniser le Tibet, grâce à la relation prêtre et protecteur, s’est évanouie comme un arc en ciel dans l’espace. Ayant une fois encore pour nous une période de bonheur et de paix, j’assigne dorénavant à chacun d’entre vous les devoirs suivants à accomplir sans la moindre négligence [12]:

1. La paix et le bonheur dans le monde ne peuvent être maintenus qu’en sauvegardant le bouddhisme. Ainsi, il est essentiel de sauvegarder toutes les institutions bouddhiques du Tibet, tels les sanctuaires de Jokhang et de Ramoché, Samyé et Tradoug au Tibet méridional …[13]

2. Les différentes écoles bouddhistes au Tibet doivent être gardées dans leurs formes pures et distinctes. Il faut enseigner, apprendre et méditer le bouddhisme de façon adéquat. À l’exception de certaines personnes désignées, l’administration des monastères est interdite de commerce, de prêts d’argent, de toute affaire liée au cheptel et/ou à l’assujettissement de sujets d’autrui[13].

3. Lors de la perception d’impôts ou lorsqu’ils traitent avec les citoyens, les fonctionnaires civils et militaires du gouvernement tibétain doivent accomplir leurs devoirs de manière équitable et honnête, pour le bénéficie du gouvernement, sans nuire aux intérêts des sujets-citoyens. Quelques-uns des officiels du gouvernement en poste au Ngari Korsoum au Tibet occidental, et au Do Kham au Tibet oriental, contraignent leurs sujets-citoyens à acheter les marchandises à un prix élevé et ont imposé des droits de transport excédant la limite autorisée par le gouvernement. Des maisons, des propriétés et des terres appartenant à leurs sujets-citoyens ont été confisquées sous le prétexte d’entorses mineures faites à la loi. Divers châtiments physiques sont bannis : ainsi, l’amputation de membres était pratiquée en guise de punition. Dorénavant, des traitements aussi sévères sont interdits[13].

4. Le Tibet est un pays riche en ressources naturelles, mais n’est pas aussi avancé scientifiquement que d’autres pays. Nous sommes une petite nation religieuse et indépendante. Pour demeurer dans la course, il nous faut défendre notre pays. En regard des invasions étrangères passées, notre peuple peut avoir à faire face à certaines difficultés dont il ne doit pas faire cas. Afin de sauvegarder et de maintenir l’indépendance de notre pays, tout un chacun doit travailler dur. Nos sujets-citoyens résidant à proximité des frontières doivent être en alerte et tenir le gouvernement informé de tout développement suspect par des messagers spéciaux. Nos sujets ne doivent pas créer d’affrontements majeurs à cause d’incidents mineurs[13].

5. Bien que faiblement peuplé, le Tibet est un grand pays (en superficie). Certains fonctionnaires et propriétaires fonciers font jalousement obstruction à d’autres désireux de développer des terres vacantes, même si eux n’en font pas autant. Ceux qui manifestent pareilles intentions sont les ennemis de l’État et de notre progrès. À partir de maintenant, nul n’a le droit de faire obstacle à quiconque souhaite cultiver des terres vacantes. Les impôts fonciers ne seront pas collectés avant que trois ans auront passé, après quoi le cultivateur terrien aura à payer des impôts au gouvernement et au seigneur tenancier tous les ans, en proportion du fermage. La terre appartiendra au cultivateur[13]. Vos devoirs vis-à-vis du gouvernement et du peuple auront été accomplis quand vous aurez exécuté tout ce que j’ai dit ici. Cette missive doit être affichée et proclamée dans chaque district du Tibet, et une copie doit être gardée dans les registres des bureaux de chaque district.

Palais du Potala,

Sceau du Dalaï Lama

Analyses

Pour la tibétologue Françoise Robin, le 13e dalaï-lama proclame la rupture des liens de suzerain à vassal qu'entretenaient la Chine mandchoue et le Tibet, du fait qu'une république chinoise avait remplacé le régime dynastique bouddhique des Mandchous [14].

Pour l'écrivain britannique Patrick French, le 13e dalaï-lama « fit l'équivalent d'une déclaration d'indépendance, disant que l'intention des Chinois de coloniser le Tibet dans le cadre d'une relation prêtre-protecteur s'est évanouie comme un arc-en-ciel dans les nuées. »[15].

Pour l'historien américain Melvyn C. Goldstein, si les Tibétains considèrent cette proclamation et la réponse à Yuan Shih-k'ai comme étant des déclarations d'indépendance, elles n'en sont pas exactement une au sens où on l'entend dans l'Occident contemporain mais elles indiquent clairement le désir de liberté du dalaï-lama ainsi que son intention de régner sur le Tibet sans titres chinois ni ingérence extérieure chinoise[16].

Pour Alfred P. Rubin, un expert américain en droit international, la déclaration d'indépendance du Tibet, loin d'être une déclaration politico-juridique, est simplement l'affirmation par le 13e dalaï-lama que la relation prêtre-protecteur (mchod-yon) entre les dalaï-lamas et les empereurs chinois s'était éteinte du fait de la fin de l'empire[17]. Il affirme qu'elle n'a été publiée pour la première fois qu'en 1967, dans le livre de l'ancien ministre tibétain W. D. Shakabpa, Tibet: a Political History. Il doute que l'on puisse considérer le document comme une proclamation non ambigüe adressée à la Chine et au monde[18]. L'avocat américain David A. McCabe a réfuté le point de vue de Rubin, soulignant que plusieurs dossiers du ministère britannique des Affaires étrangères déclarent que le Tibet a déclaré son indépendance, comme le rapport de synthèse d'Henry McMahon sur la convention de Simla en 1915. Les remarques d'ouverture des représentants tibétains à la convention de Simla ont également déclaré que le Tibet est un pays indépendant[19].

Le politologue indien Angadipuram Appadorai considère la déclaration d'indépendance du Tibet en 1912 comme ayant « une validité juridique en droit international similaire à celle de la déclaration de la Bulgarie de 1908 mettant fin à la suzeraineté turque sur la Bulgarie. » [20] - [21]

Pour Laurent Deshayes, le dalaï-lama s'adresse à tous les Tibétains, de l'Amdo au Ngari Korsum, c'est-à-dire au Tibet ethnique et culturel, et non pas à une « nation », car les populations vivant sur les marges du plateau tibétain sont très hétérogènes[22].

Célébration depuis le centenaire

Le , l'association Étudiants pour un Tibet libre célèbre le centenaire de la proclamation [23]. Depuis, le 13 février est célébré comme la Journée de l'indépendance du Tibet par cette association ainsi que le Congrès de la jeunesse tibétaine[24] - [25].

Références

- (en) The Thirteenth Dalai Lama, Thupten Gyatso, sur dalailama.com, le site officiel du 14e dalaï-lama.

- (en) « The Status of Tibet » (version du 29 juin 1998 sur Internet Archive), sur le site tibet.com : « After returning to Lhasa, the Thirteenth Dalai Lama issued a proclamation reaffirming the independence of Tibet on 14 February 1913 ».

- (en) The Status of Tibet, DIIR, 1996, p. 12 : « The unprecedented invasion of Tibet by Manchu troops in 1908 was a turning point in relations between Tibet and the Manchu emperor. Previous imperial military expeditions had come to assist the Dalai Lama or the Tibetan Government at their invitation. But this time, the Manchu emperor attempted to establish his authority in Tibet by force, largely to remove increasing British influence in Tibet. In 1910 the Dalai Lama fled to neighbouring India, but the occupation of Tibet was short-lived. When the Manchu Emperor tried to "depose" the Dalai Lama in 1910, the Dalai Lama declared the termination of the ch?-y?n relationship. The protector had attacked his lama and, thereby, violated the very foundation of their relationship. Resistance to the invasion succeeded when the Manchu Empire collapsed in 1912 and Tibetans forced the occupation army to surrender. That summer Nepalese mediation between Tibet and China resulted in the conclusion of the "Three Point Agreement" providing for formal surrender and the expulsion of all remaining imperial troops. After returning to Lhasa, the Thirteenth Dalai Lama issued a proclamation reaffirming the independence of Tibet on February 14, 1913. »

- Roland Barraux, Histoire des Dalaï Lamas - Quatorze reflets sur le Lac des Visions, Albin Michel, 1993; réédité en 2002, Albin Michel (ISBN 2226133178).

- (en) Melvyn C. Goldstein, The Snow Lion and the Dragon - China, Tibet, and the Dalai Lama, University of California Press, 1997, p. 31 (ISBN 978-0-520-21951-9).

- (en) Ram Rahul, Central Asia: an outline history, Concept Publishing Company, 1 janv. 1997, 170 p. pp. 52-53 : « On return to Lhassa from India in the spring of 1912, Dalai Lama Thubten Gyatso issued a proclamation which the Tibetans regarded as the declaration of the independence of Tibet ».

- (en) Bradley Mayhew, Michael Kohn, Tibet, Lonely Planet, 2005, 360 p., p. 32 : « Tibetans have since read this reply as a formal declaration of independence. It certainly was in spirit if not quite in letter ».

- Alexandre Andreyev, Soviet Russia and Tibet.

- (en) Tom Grunfeld, The Making of Modern Tibet, M. E. Sharpe, 1996, p. 65.

- (en) Charles Bell, Tibet Past and Present, Oxford, Clarendon Press, 1924, pp. 150-151.

- Elliot Sperling, The 1913 Tibeto-Mongol Treaty: its International Reception and Circulation, Lungta, vol. 13, 2000.

- Tsepon W. D. Shakabpa, Tibet: A Political History (New Haven, 1967), pp. 246-248

- traduction : Claude B. Levenson, in Tibet, le pays sacrifié, par Claude Arpi

- Françoise Robin, Le vers libre au Tibet : une forme littéraire de l'intime au service d'un projet collectif, in D'un Orient l'autre, actes des 3es journées de l'Orient, Bordeaux, 2-4 octobre 2002 (ss dir. de Jean-Louis Bacqué-Grammont, A. Pino, S. Khoury), Peeters Publishers, 2005, 606 p., pp. 573-601, p. 583 : « vingt-deux jours après son retour à Lhassa en janvier 1913, il proclame la rupture des liens de suzerain à vassal qu'entretenaient la Chine mandchoue et le Tibet, puisqu'une république chinoise avait remplacé le régime dynastique bouddhique des Mandchous (note 30 : On trouvera ce texte (considéré par les Tibétains comme une déclaration d'indépendance, ce que rejettent les autorités chinoises), dans Goldstein 1993: 60-61). »

- Patrick French, Tibet, Tibet, une histoire personnelle d'un pays perdu, Albin Michel, 2005, p. 111.

- (en) Melvyn C. Goldstein, A History of Modern Tibet, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State, University of California Press, (ISBN 0520075900), p. 62 : « Tibetans consider this proclamation and the response to Yuan Shih-k'ai to be declarations of independence. Although these are not precisely a declaration of independence in contemporary Western terms, they clearly indicate the dalai lama's desire for freedom, as well as his intention of ruling Tibet without Chinese titles and devoid of Chinese internal interference. »

- (en) Barry Sautman, “All that Glitters is Not Gold”: Tibet as a Pseudo-State, in Maryland Series in Contemporary Asian Studies, n° 3-2009 : « A US international law scholar who studied Tibet’s “declarations of independence” found they were not political-legal declarations at all, but merely the 13th Dalai Lama’s affirmations that the mchod-yon (priest-patron) relationship between Dalai Lamas and Chinese emperors had been extinguished due to the end of the empire. [Note :] Alfred P. Rubin, “Tibet’s Declarations of Independence,” AJIL 60 (1966):812-814 and Rubin, “A Matter of Fact,” AJIL 60 (1966):586. »

- (en) Alfred P. Rubin, review of Tibet: A Political History. By Tsepon W. D. Shakabpa (New Haven and London: Yale University Press, 1967. pp. xvi, 369. Index), in The American Journal of International Law, volume 63, Issue 1, January 1969, p. 186 : « A new purported Tibetan declaration of independence dated 1913 is produced pages 246-248, which has not to this reviewer's knowledgeb appearred in print before. While it may be doubted that this proclamation can be considered an unambiguous one addressed to China or the world in general, it certainly is a significant indication of Tibetan political activities of the time. »

- David A. McCabe, « Tibet's Declarations of Independence », The American Journal of International Law, vol. 60, no 2, , p. 369-371 (lire en ligne)

- Appadorai et al., Bases of India's Title on the North- East Frontier, International Studies, Bombay, avril 1960, p.362-363

- Sharma, S. (1965). The India-China Border Dispute: An Indian Perspective. American Journal of International Law, 59(1), 16-47. DOI 10.2307/2197143

- Laurent Deshayes, Histoire du Tibet, Fayard, 1997, p. 267.

- 100 ans de la proclamation de l'Indépendance du Tibet 5 choses que chacun peut faire le 13 février 2013.

- (en) Yangchen Dolma, Tibetans commemorate 109th anniversary of Tibetan Independence Day, Tibet Post International, 13 février 2022

- (en) 110th anniversary of 13th Dalai Lama’s Tibetan independence declaration marked, Tibetan Review, 15 février 2022

Voir aussi

Bibliographie

- Alfred P. Rubin, Tibet's Declaration of Independence, A.J.I.L., 1966