Prilly

Prilly ([pʁiji] ) est une commune suisse du canton de Vaud, située dans le district de l'Ouest lausannois. Au 31 décembre 2020, la Ville de Prilly compte 12 360 habitants.

| Prilly | ||||

Temple de Broye à Prilly, qui tire son nom du ruisseau du même nom. | ||||

Armoiries |

Logo |

|||

| Administration | ||||

|---|---|---|---|---|

| Pays | ||||

| Canton | ||||

| District | Ouest lausannois | |||

| Syndic Mandat |

Alain Gilliéron (PLR) 2021-2026 |

|||

| NPA | 1008 | |||

| No OFS | 5589 | |||

| Démographie | ||||

| Gentilé | Prilléran | |||

| Population permanente |

12 360 hab. (31 décembre 2020) | |||

| Densité | 5 644 hab./km2 | |||

| Langue | Français | |||

| Géographie | ||||

| Coordonnées | 46° 32′ 04″ nord, 6° 36′ 18″ est | |||

| Altitude | 481 m |

|||

| Superficie | 2,19 km2 | |||

| Localisation | ||||

Carte de la commune

|

||||

| Géolocalisation sur la carte : Suisse

Géolocalisation sur la carte : Suisse

Géolocalisation sur la carte : canton de Vaud

| ||||

| Liens | ||||

| Site web | www.prilly.ch | |||

| Sources | ||||

| Référence population suisse[1] | ||||

| Référence superficie suisse[2] | ||||

Géographie

Situation

Prilly se trouve dans l'ouest lausannois dans le canton de Vaud. La commune fait partie de l'agglomération lausannoise.

Le territoire de Prilly s'étend sur 2,19 km2[2]. Lors du relevé de 2013-2018, les surfaces d'habitations et d'infrastructures représentaient 80,9 % de sa superficie, les surfaces agricoles 11,8 %, les surfaces boisées 6,8 % et les surfaces improductives 0,0 %[3].

Un cours d'eau traverse la commune, le ruisseau de Broye. Il prend sa source au-dessus de l'hôpital de Cery et coule à l'air libre. Il traverse la route de Neuchâtel et la ligne de chemin de fer Lausanne – Bercher à la hauteur de l'auberge de La Fleur-de-Lys puis descend le long de la piscine et du cimetière avant de passer sous terre. Il entre alors sur la commune de Renens où il conflue dans la Mèbre. Il donne son nom à une route, qui suit son tracé et au temple, situé à proximité[4].

Transports publics

La commune de Prilly est desservie par la ligne de train régionale du chemin de fer Lausanne-Échallens-Bercher qui s'arrête à la gare d'Union-Prilly et aux haltes de Prilly-Chasseur et Cery − Fleur-de-Lys ainsi que par les lignes régionales du réseau express régional vaudois des CFF qui s'arrêtent à la halte de Prilly-Malley.

Les Transports publics de la région lausannoise desservent aussi la commune avec notamment les lignes de trolleybus 4 et 9 ainsi que les lignes de bus 17, 18, 33 et 38.

Toponymie

En 976, Prilly est mentionné sous le nom latin Presliacus[6]. Ce toponyme est formé du nom de personne latin Praecilius et du suffixe toponymique celtique -akos/-acum. Par la suite on trouve Prillie (avant 1185), Prilie en 1202, Prilliez en 1453[7]. Il y eut aussi Preilly (1577) et Prillier (1628)[8].

Histoire

En 1765, lors de la construction du temple de Broye, on a découvert une exceptionnelle et aujourd'hui célèbre tête de jeune homme en bronze, aujourd'hui conservée à Berne[9]. Cette information n'est pas entièrement sûre, car il existe au minimum deux sources différentes concernant le lieu de découverte de cette tête en bronze : l'une rapporte que cette tête viendrait de Prilly. L'autre estime qu'elle aurait été trouvée à Vidy, sur l’ancien vicus de Lousonna par le pasteur de Prilly Samuel du Til, au début du XVIIIe siècle[10] - [11].

Prilly est mentionnée pour la première fois en 976 : l'archevêque de Lyon Burcardus cède alors à l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune, en Valais, une campagne située « in fine runingorum in villa que vocatur presliacus »[12].

Période savoyarde

En 1244, l'évêque de Sion, Henri de Rarogne, donne ses propriétés de Prilly au Chapitre de Lausanne. Mais en 1389, l'évêque Guillaume de Menthonay cède les terres de Prilly à Jacques de Penthéréaz. En 1482, Prilly devient la propriété de la famille noble de Gimel[13] - [14].

Période bernoise

La période bernoise a débuté en 1536 et s'est achevée en 1798. Lors de cette période, Prilly faisait partie du bailliage de Lausanne. « Entre 1558 et 1559, suite à la Conjuration de Lausanne qui éclate en contre les Bernois, les droits de la seigneurie de Prilly sont repris par Isbrand de Crousaz[15]. » Isbrand de Crousaz, le nouveau seigneur de Prilly était aussi lieutenant baillival, juge à la cour des fiefs, procureur patrimonial, châtelain d'Ouchy. Il n'était pas seulement seigneur de Prilly mais aussi de Crissier, Corcelles et Mex[16].

Lorsque Isbrand de Crousaz meurt en 1619, son fils Claude de Crousaz hérite des droits de seigneurie de Prilly. Puis Suzanne Rosset, fille de feu de Claude de Crousaz succède à son père et devient Dame de Prilly. La famille Rosset possède la seigneurie de Prilly jusqu'en 1729 : Elizabeth Rosset, veuve, est obligée de vendre le château à la Ville de Lausanne. La Ville de Lausanne acquiert le château et la seigneurie de Prilly le [12].

La Révolution industrielle

L'industrie de Prilly a débuté dans le quartier de Malley. Avant 1840, il n'y avait là que des prairies. Ce secteur était délimité à l'ouest par le chemin qui lie Prilly au Bois-de-Vaux, au sud par le chemin de Malley et à l'est par le cours d'eau du Galicien. Dès 1899, le secteur était desservi par le tramway Lausanne-Renens. Attirée par cette voie de transport, une première entreprise s'installa en 1902 : la fabrique de coffres-forts Tauxe, encore présente aujourd'hui. Elle a été suivie par les ateliers Zwahlen et Mayr (1906-1966), spécialisés dans la serrurerie artisanale et industrielle. À la fin des années 1930, deux autres grandes entreprises s'installent dans le quartier : la fabrique d'encre Sicpa et l'entreprise Bobst, en 1937[17].

La Première Guerre mondiale

Prilly est sous le choc le lendemain de l'annonce de la Première Guerre mondiale. Pour assurer la protection du village, le président du Conseil Ravey et ses deux scrutateurs décident de créer une garde civique et tous les citoyens ayant au moins 17 ans y sont acceptés. Cette garde est sous le commandement de Frédéric Mayor. Le ces mesures sont rapportées, alors que vient de s'achever la bataille de la Marne.

Mais le plus grand problème est ravitaillement. En mars et , la Municipalité importe des pommes de terre de Hollande. En 1917 on distribue les premières cartes de rationnement pour le riz et le sucre[18].

Politique

Vie politique

Le premier procès-verbal indique l’élection du premier Conseil communal, le .

À partir de cette date, le Conseil communal remplace le Conseil général.

Pour le pouvoir exécutif, depuis 1922, 8 syndics du parti radical-démocratique ont été élus, un du parti socialiste suisse, et du parti libéral Suisse. Le syndic actuel Alain Gilliéron est du parti libéral radical[19].

Liste des syndics de Prilly

- 1918-1921 : Henri Martin.

- 1922-1925 : Gustave Emery, Parti radical-démocratique (PRD).

- 1926-1933 : Louis Vuagniaux, Parti radical-démocratique (PRD).

- 1934-1937 : Julien Magnin, Parti radical-démocratique (PRD).

- 1938-1945 : Jules Ravey, Parti radical-démocratique (PRD).

- 1946-1953 : Armand Chabanel, Parti radical-démocratique (PRD).

- 1954-1961 : Fernand Bauverd, Parti radical-démocratique (PRD).

- 1962-1980 : Jean Riesenmey, Parti libéral suisse (PLS).

- 1980-1983 : Jean-Claude Pithon, Parti radical-démocratique (PRD).

- 1984-1997 : Daniel Burnand, Parti radical-démocratique (PRD).

- 1998-2004 : Patrice Bocquet, Parti socialiste suisse (PSS).

- 2004 - actuellement : Alain Gilliéron, Parti radical-démocratique (PRD), puis Parti libéral-radical (PLR)[20].

Jumelage

La commune est jumelée avec Giubiasco dans le canton du Tessin.

Population et société

Gentilé et surnom

Les habitants de la commune se nomment les Prillérans[21] (variations : Prilliérans et Prillérains[22]).

Ils sont surnommés lè Dèfreguelyi[23] (les déguenillés en patois vaudois, les villages de l'agglomération lausannoise étant autrefois pauvres)[22].

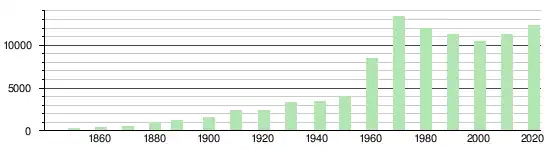

Évolution de la population

Prilly compte 12 360 habitants au 31 décembre 2020 pour une densité de population de 5 644 hab/km2[1]. Sur la période 2010-2019, sa population a augmenté de 8,6 % (canton : 12,9 % ; Suisse : 9,4 %)[2].

Pyramide des âges

En 2020, le taux de personnes de moins de 30 ans s'élève à 33,8 %, au-dessous de la valeur cantonale (35 %). Le taux de personnes de plus de 60 ans est quant à lui de 22,5 %, alors qu'il est de 21,9 % au niveau cantonal[25].

La même année, la commune compte 6 043 hommes pour 6 317 femmes, soit un taux de 48,9 % d'hommes, inférieur à celui du canton (49,1 %)[25].

Sports

Prilly offre plusieurs activités spécifiques, tel que le football, le tennis, la gymnastique, et deux piscines publiques : la Fleur-de-Lys (en plein air) et la piscine de Fontadel (couverte). La patinoire de Malley est également sur la commune de Prilly, et la halle d'escrime et de tir de Malley est partagée entre les communes de Prilly et de Renens. Dans le même quartier se trouve le centre de loisirs de Malley Lumières d'une supérficie de 24 000 m2.

Piscine Fleur-de-Lys

Elle a été construite entre 1968 et 1969. L'architecte est Jean Daniel Urech. Le mandataire est Paul Mermoud. Les travaux ont commencé en 2013 et avant ça le restaurant a été rénové en 2012. Les travaux ont duré deux ans, la piscine a fermé pour une saison complète en 2014.

Depuis la construction en 1968, la piscine est restée en état d'origine. La petite piscine à côté du bassin olympique a été démolie. Un mur entre les plongeoirs et le bassin olympique a été construit pour garantir une bonne circulation de l'eau. Les vestiaires ont été détruits puis reconstruits de manière plus écologique et contemporaine. Les vestiaires, à l'époque entièrement en béton, sont désormais en bois. Écologiques, ils répondent aux normes actuelles. La construction d'un bâtiment administratif : bureaux, locaux techniques et dépôts, buanderie, vestiaires, salle de repos. Le restaurant a également subi de grosses rénovations. Actuellement, la piscine est chauffée grâce à son sol en inox et sa couverture thermique[26].

Médias

Le studio de la webradio en langue arpitane, Radiô Arpitania se situe à Prilly.

Culture et patrimoine

Le château

Le « château » (route de Cossonay 40) est en fait une maison de maîtres remontant au XVIIe siècle, flanquée d'une tour rectangulaire ajourée de baies jumelées et en triplet[27]. Aujourd'hui propriété communale, l'édifice, très transformé, a été rénové en 2011[28].

Propriété de la ville de Lausanne, le Château est vendu à Louis-François Emery[29], puis Gustave Emery qui lui a succédé jusqu’en 1895. Ses héritiers ont vendu le Château à un consortium formé de Léon-Henry Pinard, médecin et sous-directeur à l’hôpital de Cery, Frédéric Mayor, chef de gare du LEB au Chasseur et conseiller communal, puis municipal (1893), et Charles Strudel, directeur du LEB. Ils le transforment en clinique pour le traitement des affections nerveuses. À la suite du décès du Dr. Pinard, le Château est loué à une dame Rayola qui en fait une pension et héberge, entre autres, des internés français jusqu’en 1918. Il est vendu au Jules Jacot-Guillarmod en 1920, qui l'utilise à nouveau comme clinique.

Malgré son décès en 1925 lors d'un de ses nombreux voyages, sa famille reste propriétaire du Château jusqu'en 1946 : le château passe alors en mains communales.

Dès les années 1950-60, les autorités prilléranes y aménagent progressivement des bureaux de l'administration communale.

Le château est entièrement transformé dès 2009 par l'architecte Ferrari (Jean-Baptiste)[30] et inauguré en 2011[31].

Le four à pain du château

Nous ne connaissons pas la date exacte du four à pain, mais sa plus vieille mention date de 1775. Il faisait partie des dépendances du château[32]. Il s'agit d'un four à pain communal, situé à proximité d'un point d'eau, comme la plupart des fours à pain. Au début du XXe siècle, le four disparaît pour laisser place à la chambre à lessive de l'hôpital.

De 1920 à 1946, le château restera la propriété du Dr. Jacot-Guillarmod et sa femme avant de redevenir la propriété de la commune. À partir de ce moment-là, le four à pain servira de dépôt aux jardiniers communaux.

Dans les années 1970-1980, la population porte de plus en plus d'intérêt aux fours à pain, ce qui convainquit Victor Fer de proposer une rénovation du bâtiment annexe du château afin d'en faire à nouveau un véritable four à pain communal. En 1979, Pierre Delacrétaz, spécialiste des fours à pain, confirme à la Municipalité que le four à pain mériterait d'être rénové. Les travaux ont été entrepris en 1981 avec, par exemple, la construction d'un four à pain circulaire de 140 centimètres de diamètre inauguré le lors de la première fête d'automne. Il est maintenant utilisé lors des différentes fêtes et animations de la ville.

Le temple réformé de Broye

Dès le milieu du XVIIIe siècle se développe l’idée de construire un temple commun entre trois communes dans le secteur dit de Broye, à peu près à égale distance entre Renens, Prilly et Jouxtens-Mézery, afin de remplacer d’anciens lieux de culte délabrés et trop exigus. Mais un ordre ferme des autorités bernoises ne date que de 1759 et il faut attendre 1765 pour voir l'idée se concrétiser, après de nouvelles discussions et une aide financière massive de Leurs Excellences de Berne, en tant que propriétaires du chœur de l’ancienne église médiévale de Prilly[33].

En 1763, Gabriel Delagrange, l’un des architectes quasi-attitrés des autorités bernoises, qui s’occupe dès le début de ce projet de construction, fournit une nouvelle proposition devisée à 10 000 florins, sans les bois de charpente. Ce projet est accepté par les autorités bernoises en . Dès lors, c’est Rodolphe de Crousaz qui dirige le chantier à titre bénévole. Il est architecte lui aussi, auteur notamment de l’église Saint-Laurent à Lausanne, et en même temps seigneur de Jouxtens-Mézery et donc par là-même directement intéressé à cette construction. La Ville de Lausanne, qui détient la seigneurie de Prilly, participe pour 1250 florins à la réalisation et Leurs Excellences de Berne fournissent 6250 florins. Le reste est livré par les communes concernées[33].

De Crousaz modifie légèrement les plans qui lui ont été fournis en allongeant le clocher coiffé d’un petit toit pyramidal. L’ouvrage est exécuté en 1765, date inscrite sur la corniche du clocher, et le nouveau temple est dédicacé le [34].

L’édifice est restauré cent ans plus tard, en 1867, par l’architecte Georges Krieg, qui fait malencontreusement poser une longue flèche sur le clocher et transformer l’encadrement de la porte d’entrée, remplaçant le fronton cintré par un autre, triangulaire. Des restaurations ultérieures n’altèrent pas l’esprit de cette architecture, à savoir en 1900 celle des architectes Charles Bonjour et Dubois, ou encore en 1926-1927 par Charles Brugger, avec, à l'intérieur, un remarquable décor peint de Louis Rivier. Vitraux 1968 par Jean Prahin. Nouvelles restaurations en 1964 et 1978-1979[27].

Si ce temple de taille moyenne (env. 19 × 10 m) est plutôt traditionnel, avec son plan rectangulaire prolongé par un petit « chœur » aveugle à trois pans, sa façade principale en revanche est originale, harmonieuse et construite avec un certain luxe, puisque réalisée entièrement en pierre de taille. Delagrange y abandonne, pour une composition différente, le schéma qu’il avait mis en œuvre à Corcelles-sur-Chavornay et qui avait été repris partiellement par de Crousaz à l’église Saint-Laurent. À Prilly, Delagrange imbrique un clocher, qui n’est visible que dans la partie supérieure, et un portique à fronton, plat, en les réunissant par des ailerons. Selon Marcel Grandjean, il s'agit-là d'un schéma nouveau, peut-être même au niveau international[33].

Cure

La cure (chemin de la Cure 1), est établie dans une ancienne ferme du XVIIIe siècle, acquise par l'État et transformée en 1825 par l'ingénieur cantonal Adrien Pichard qui y aménage un étage supplémentaire sous le toit[35].

Temple réformé Saint-Étienne

L'église Saint-Étienne (Rue du Vieux-Collège), a été bâtie en 1962-1964 par l'architecte Jean-Pierre Cahen. Cet édifice cubique, avec bas-côté sous la terrasse, est éclairé sur les parois longitudinales la nef principale, par des fenêtres hautes alignées à la manière d'une frise. Vitraux de Walter Bodjol[34].

Collège-Centre

Au début du XIXe siècle, la place de la commune est couverte de champs et nous retrouvons l’école à l’entrée du village. Lorsque le collège fut construit, on pouvait compter 8 salles de classes, 5 appartements et des salles diverses. Le collège-centre a été bâti entre 1908 et 1909 par James Ramelet.

En raison de l'accroissement de la population, l’école doit être agrandie. En 1930, la décision d’agrandir le collège fut prise, mais ce fut seulement entre 1932 et 1933 que le collège fut agrandi.

Basé sur une hypothèse, les cloches auraient 300 ans. Elles viendraient de l’église Saint-Martin. La grosse cloche était sonnée pour se faire entendre jusqu’à Jouxtens.

À cause de l’augmentation de la population, Prilly décide de regrouper les élèves par communes, afin d’éviter qu’ils fassent des déplacements trop long et dangereux. Ils décident de construire un nouveau collège, plus tard il construiront également le Grand-Pré et Jollimont[36].

Collège de Mont-Goulin

L'architecte Pierre Quillet a été mandaté à Lausanne pour la construction du Collège de Mont-Goulin. Cette infrastructure a ététie sur une place en pente, achetée par Prilly à la famille Klimk. En 1966, il contient 6 classes avec vestiaires, toilettes, et trois pièces pour les activités créatives sur textiles/travaux manuels, une salle des maîtres, ainsi que des salles de dégagement. Ce bâtiment nécessite des rénovations de grande envergure en 1990. Mais celles-ci ont été réalisées en 1994-1996[37].

Collège du Grand-Pré

Ce collège accueille des élèves de 7ème et 8ème Harmos de la section primaire venant des communes de Romanel, Jouxtens-Mézery et Prilly.

Ce bâtiment a été bâti entre 1964 et 1969 par les architectes Berguer et Haemmerli. Son inauguration s’est déroulée en 1969. La construction du collège du Grand-Pré a été mandatée par la commune de Prilly. Il comportait 21 classes ainsi qu’un amphithéâtre en plein air, une salle de sciences, de gymnastique et une aula. À la suite d'une augmentation de la population, le collège a été rénové entre 2002 et 2008. C’est Ceccaroli Marco de l’atelier Onze à Lausanne qui l’a transformé et agrandi. Ces transformations ne sont pas connues des archives de Prilly[38].

Collège de l'Union

Le , la Municipalité demande la construction d'un établissement scolaire en Fontannaz-Chédel, pouvant abriter jusqu’à 500 élèves. L'établissement projeté sera très complet : il devrait comporter des salles de gym, de musique, de sciences, de dessins, en sus des salles de classes habituelles. Les premiers bâtiments datent de 1955 et sont réalisés par les architectes Perrelet (Jean), Stalé (Laurent), Quillet (Pierre).

En 1957, un deuxième étage est construit.

En 1973, deux maisons sont démolies pour permettre la construction du bâtiment dit « Fontadel F » (aujourd'hui Bâtiment C) et de la piscine de Fontadel par l’architecte Fama (Pierre).

Le , le Collège secondaire de Prilly ouvre ses portes et accueille 274 élèves répartis en 12 classes.

À la suite de l'abandon d'un projet de construction d'un nouvel établissement secondaire à Corminjoz en 1982, un nouveau bâtiment est construit entre 1985 et 1988 (aujourd'hui, c'est la base du bâtiment A), avec une passerelle pouvant amener les élèves du bâtiment A au C. En 1988, c’est l’inauguration du collège de Fontadel-Chasseur (nom donné alors au complexe scolaire).

En 1997, les deux derniers pavillons scolaires sont détruits. De 1999 à 2005, il y a une grande rénovation du bâtiment principal (construit entre 1985 et 1988), qui est agrandi, tandis que la passerelle menant au bâtiment central du complexe est remplacée. Le bâtiment F est également rénové.

À l'issue de ces transformations, ce complexe scolaire est rebaptisé « Collège de l'Union ». Il est composé des bâtiments A, B et C[39].

Le Tilleul

Le tilleul de Prilly, célèbre en son temps, était « un arbre historique que tout bon Vaudois tiendra à cœur de conserver au canton[40] ». Ce végétal majestueux est sans doute « la grosse tille de Prilly » qui est mentionnée déjà en 1519 et qui, à cette date, devait déjà présenter une certaine ampleur. L'arbre avait donc sans doute été planté du temps des guerres de Bourgogne. En 1745, on installe des bancs autour du tronc, et en 1853, ce tilleul est encore en pleine vigueur, présentant une circonférence de 6,90 m[9].

Au début du XXe siècle, cependant, son état se détériore et en 1913, la Municipalité doit se résoudre à l'abattre. Son tronc est offert à l'État pour être conservé dans un musée. Encore aujourd'hui, un bureau en bois de ce tilleul est conservé chez l'un des petits-fils de Jules Ravey, ancien syndic, et un cadre du même bois est exposé dans la salle de la Municipalité[41].

Héraldique

|

Blason | Parti de gueules et de sinople à la fleur de lys d'or brochante |

|---|---|---|

| Détails | Dès le début du XXe siècle, une société locale de chant portait en insigne ces couleurs rouge et verte et en 1924, l'écu parti de gueules et de sinople passe pour représenter les armoiries officielles de la commune. En 1953, le gouvernement cantonal autorise l'adjonction d'une fleur de lys empruntée aux armes de la famille noble de Gimel, qui a possédé la seigneurie de Prilly de la fin du XVe siècle jusqu'au milieu du XVIe siècle[42]. |

Blason de la ville de 1924 à 1953.

Blason de la ville de 1924 à 1953. Drapeau de la ville de 1924 à 1953.

Drapeau de la ville de 1924 à 1953.

Liens externes

- Site officiel

- Ressource relative à la musique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

Références

- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel », sur Office fédéral de la statistique (consulté le )

- « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »

[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).

[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). - Office fédéral de la statistique, « Statistique de la superficie standard - Communes selon 4 domaines principaux »

[xls], sur www.bfs.admin.ch, (consulté le ).

[xls], sur www.bfs.admin.ch, (consulté le ). - « Séance du conseil communal, point 8, préavis no 2-2011 », sur prilly.ch, (consulté le ).

- « Limites de commune : Prilly »

, sur geo.admin.ch (consulté le ).

, sur geo.admin.ch (consulté le ). - « Histoire », sur www.prilly.ch (consulté le )

- Florence Cattin (et al.), Dictionnaire toponymique des communes suisses, Neuchâtel, Frauenfeld, Lausanne, Centre de dialectologie, Université de Neuchâtel et Huber, , 1102 p. (ISBN 3-7193-1308-5), p. 720-721.

- « Prilly », sur Dictionnaire historique de la Suisse, (consulté le )

- Eugène Mottaz, Dictionnaire historique, géographique et statistique du canton de Vaud : Jable-Yvorne, t. II, Genève, Slatkine, réimpression de l’édition de 1921, , 858 p. (ISBN 2-05-100460-9), p. 495-497.

- Amaudruz, Willy, « Prilly perd la tête », Mémoire vive,

- Michel Depoisier, « Dictionnaire historique de la Suisse », -, , Prilly (lire en ligne)

- « Inventaire des archives communales de Prilly », sur archivescommunales-vd.ch

- « Prilly.ch », sur Prilly.ch, (consulté le )

- « Prilly », sur Dictionnaire historique de la Suisse, (consulté le )

- « Prilly.ch », (consulté le )

- « Isbrand de CROUSAZ (1544-1619) », sur Societé Genevoise de Généalogie, (consulté le )

- André Schertenleib, Prilly à l'ombre d'un tilleul, Prilly, Éditions Eiselé, , p.79,p.124

- André Schertenleib, Prilly à l'ombre d'un tilleul, Prilly, Éditions Eiselé, , p.112

- Gaudard, Alain., Prilly : de village en ville, Éd. Cabédita, (ISBN 2-88295-223-6, OCLC 716692384, lire en ligne)

- André Schertenleib, Prilly à l'ombre d'un tilleul, Prilly, Éditions Eiselé, , 218 p., p. 68

- « UCV - Annuaire - Prilly », sur site de l'Union des communes vaudoises (consulté le )

- Charles Roux, Noms et sobriquets des Vaudois, Yens-sur-Morges, Cabédita, , 129 p. (ISBN 2-88295-339-9), p. 77

- « Prilly : Alphabet des communes vaudoises », sur Feuille des avis officiels du canton de Vaud (consulté le )

- « Évolution de la population des communes 1850-2000 »

, sur Office fédéral de la statistique, (consulté le ).

, sur Office fédéral de la statistique, (consulté le ). - « Population résidante permanente et non permanente selon les niveaux géographiques institutionnels, la nationalité (catégorie), le lieu de naissance, le sexe et la classe d'âge »

, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).

, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). - « Piscine de la Fleur-de-Lys »

- Guide artistique de la Suisse, vol. 4a, Société d'histoire de l'art en Suisse, , 642 p. (ISBN 978-3-906131-98-6), p. 272.

- « Le Château de Prilly », sur .swisscastles.ch (consulté le )

- André Schertenleib, Prilly à nombre d'un tilleul, De la fin du XIXe siècle aux années 1930, Prilly, Commune de Prilly, p. 16 (annexe)

- « Ferrari Architectes », -, (lire en ligne, consulté le )

- « Inventaire des archives communales de Prilly », sur www.archivescommunales-vd.ch (consulté le )

- Jean-Petit-Matile, Prilly entre deux siècles, Prilly, Municipalité de Prilly, , 151 p., p. 31

- Marcel Grandjean, Les Temples vaudois. L'architecture réformée dans le Pays de Vaud, Lausanne, Bibliothèque historique vaudoise 89, , 667 p., p. 289-295.

- (de) Kunstführer durch die Schweiz, Wabern, Schweiz, Société d'histoire de l'art en Suisse, , 726 p. (ISBN 3-7170-0165-5), p. 123.

- Monique Fontannaz, Les cures vaudoises. Histoire architecturale, 1536-1845, Bibliothèque historique vaudoise, coll. « BHV 84 », , p. 422.

- « Accueil - Ville de Prilly - Site officiel », sur www.prilly.ch (consulté le )

- « Collège de Mont-Goulin »

- « Série011 - Collège du Grand-Pré »

- « Inventaire des Archives communales de Prilly », sur archivescommunales-vd.ch

- André Schertenleib, Prilly à l'ombre d'un tilleul, Prilly, Éditions Eiselé, , p.105, l.4

- André Schertenleib, Prilly à l'ombre d'un tilleul, Prilly, Éditions Eiselé sa, , pp.105-108

- Olivier Dessemontet et Louis F. Nicollier, Armorial des communes vaudoises, Lausanne, Spes, , 270 p., p. 100.