Pioneer 11

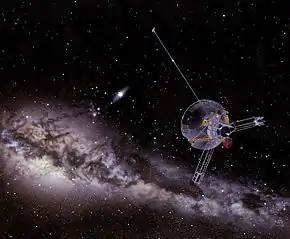

Pioneer 11 est une sonde spatiale développée par la NASA dans le cadre du programme Pioneer. Pioneer 11 comme la sonde jumelle Pioneer 10 avait pour mission de faire une première reconnaissance des régions externes du Système solaire qui n'avaient jamais été explorées jusque-là. Pioneer 11 est une petite sonde spatiale spinnée de 258 kg développée sous la maîtrise du Centre de recherche Ames et construite par TRW. Elle dispose d'une dizaine d'instruments optiques dont l'énergie est fournie par un générateur thermoélectrique à radioisotope.

Sonde spatiale

| Organisation |

|

|---|---|

| Constructeur |

|

| Programme | Pioneer |

| Domaine | Exploration de Jupiter et de Saturne |

| Statut | Mission achevée |

| Autres noms | Pioneer-G |

| Lanceur | Atlas-Centaur |

| Identifiant COSPAR | 1973-019A |

| Protection planétaire | Catégorie II[1] |

| Site | spaceprojects.arc.nasa.gov/Space_Projects/pioneer/PNhome.html |

| Masse au lancement | 258 kg |

|---|---|

| Masse instruments | 29,6 kg |

| Ergols | Hydrazine |

| Masse ergols | 27 kg |

| Δv | 187,5 m/s |

| Contrôle d'attitude | Spinné |

| Source d'énergie | RTG |

| Puissance électrique | 155 watts |

| Orbite | Trajectoire d'échappement du système solaire |

|---|

La sonde spatiale, lancée en par une fusée Atlas-Centaur soit un an après Pioneer 10, suit d'abord la même trajectoire et réalise un survol de Jupiter le durant lequel ses instruments étudient plus particulièrement la Grande Tache rouge. Elle utilise l'assistance gravitationnelle de la planète géante pour accélérer en direction de Saturne qu'elle atteint le . Pioneer 11, qui est la première sonde spatiale à visiter la planète géante, survole celle-ci à une distance de 43 000 kilomètres en se glissant entre l'anneau interne et les couches hautes de l'atmosphère. La sonde spatiale transmet de nombreuses données sur le milieu interplanétaire aux environs de la planète et la composition des anneaux et de l'atmosphère de Saturne. Pioneer 11 par la suite s'éloigne du Soleil en transmettant périodiquement des données sur le milieu traversé. En 1995, la NASA annonce la fin de la mission de Pioneer 11 qui ne dispose plus d'assez d'énergie pour faire fonctionner ses instruments et transmettre des données.

Déroulement de la mission

Lancement et survol de Jupiter

Pioneer 11 est lancée environ un an après la sonde jumelle Pioneer 10 le par la fusée Atlas/Centaur D[2]. Son objectif est de survoler et photographier Jupiter puis après une manœuvre d'assistance gravitationnelle de rejoindre Saturne[3] avant de quitter définitivement l'héliosphère.

Après avoir franchi la ceinture d'astéroïdes, les moteurs-fusées de la sonde sont allumés pour accroître sa vitesse à 43 000 km du sommet de la couche nuageuse de Jupiter. Durant son trajet vers la planète géante ainsi que lors de son survol de celle-ci, Pioneer 11 a notamment étudié le vent solaire, les rayonnements cosmiques, les champs magnétiques planétaires et interplanétaires, l'atmosphère et la surface de Jupiter ainsi que de certains de ses satellites. Le , Pioneer 11 prend des photos de la Grande Tache Rouge de la planète. Elle réalise les premières observations des régions polaires et détermine la masse de son satellite Callisto. L'attraction de la planète géante est utilisée dans le cadre d'une manœuvre d'assistance gravitationnelle pour accélérer Pioneer 11 jusqu'à 173 000 km/h tout en la dirigeant vers Saturne. Les photographies transmises modifièrent complètement la perception des scientifiques (simplement à cause de la quantité de données rendues disponibles) et du grand public (par la qualité des images qui rompait brutalement avec les images floues et approximatives qui étaient disponibles jusque-là).

Animation de la trajectoire de Pioneer 11 du au (Terre · Jupiter · Saturne).

Animation de la trajectoire de Pioneer 11 du au (Terre · Jupiter · Saturne). Animation de la trajectoire de Pioneer 11 autour de Jupiter du au (Jupiter · Io · Europe · Ganymede · Callisto).

Animation de la trajectoire de Pioneer 11 autour de Jupiter du au (Jupiter · Io · Europe · Ganymede · Callisto).

Survol de Saturne (1979)

La sonde atteint Saturne le , passant à 22 000 km du sommet des nuages. Elle effectue les premières photos de la planète et découvre deux satellites et un anneau jusque-là inconnus. La sonde spatiale étudie la magnétosphère de Saturne et établit que la température sur le satellite Titan est vraisemblablement trop froide pour permettre le développement de n'importe quelle forme de vie, malgré la présence de méthane et de molécules organiques.

Fin de mission (1995)

Pioneer 11 continue ensuite sa route vers les confins du Système solaire, tout en retransmettant des données sur le rayonnement cosmique et le vent solaire. Le , la NASA met fin à la mission en raison du manque d'énergie disponible par le générateur thermoélectrique à radioisotope de la sonde, une énergie nécessaire pour permettre de continuer les observations et de communiquer avec la Terre. Le dernier contact avec Pioneer 11 survint en . Depuis lors, elle continue sa route vers l'extérieur du Système solaire, en direction de la constellation de l'Aigle. Elle devrait passer à proximité d'une étoile de cette constellation dans 4 millions d'années. Au , la sonde se trouve à environ 97 UA du Soleil, soit un peu plus de 14,5 milliards de km[4].

Tout comme Pioneer 10, Pioneer 11 emportait à son bord une plaque destinée à d'éventuelles vies extraterrestres et représentant un homme et une femme, la position de la Terre et du Soleil dans la galaxie ainsi qu'un schéma d'un atome d'hydrogène.

La Grande Tache rouge.

La Grande Tache rouge. Anneaux de Saturne.

Anneaux de Saturne. Saturne.

Saturne.

Caractéristiques techniques de la sonde spatiale

Pioneer 10 est une sonde spatiale de petite taille (selon les standards des années 2010) d'une masse de 276 kg dont 29,6 kg d'instruments scientifiques et 27 kg de carburant (hydrazine). La sonde spatiale est stabilisée par rotation à une vitesse de 4,8 tours par minute. Pour ses corrections de trajectoire et le contrôle de son orientation, elle utilise des moteurs-fusées à ergols liquides de 1,5-6,2 newtons disposant d'une capacité d'accélération de 187,5 m/s. Son énergie est fournie par deux générateurs thermoélectriques à radioisotope ce qui constitue une première par un engin interplanétaire. La partie centrale de Pioneer 10 est constituée d'un boîtier hexagonal de 36 cm de haut et de 142 cm de diamètre avec 6 faces larges de 76 cm. Il contient le réservoir d'hydrazine utilisé par les propulseurs, 8 des 11 instruments scientifiques ainsi que l'ensemble des équipements nécessaires au fonctionnement de la sonde spatiale. À la base du boîtier se trouve l'adaptateur circulaire qui permet de fixer la sonde spatiale au sommet du dernier étage de la fusée. Une grande antenne parabolique de 2,74 mètres de diamètre est fixée sur l'une des faces du boîtier. Elle permet de transmettre les données avec un débit compris entre 2 048 bits par seconde au niveau de la ceinture d'astéroïdes et 512 bits/seconde au niveau de Saturne. De l'antenne moyen gain montée au sommet de l'antenne parabolique jusqu'à l'antenne faible gain omnidirectionnelle montée à la base, l'engin spatial mesure 2,7 mètres de haut. Chacun des deux générateurs thermoélectriques à radioisotope est fixé à l'extrémité d'un mât long de 3 mètres qui le maintient à distance de l'électronique et des capteurs des instruments. Les capteurs du magnétomètre sont fixés sur un mât long de 5,2 mètres pour les éloigner de la masse métallique de la sonde spatiale qui perturbent les mesures. Ces trois mâts sont en position repliée au lancement et déployés une fois la sonde spatiale en orbite. Comme les autres sondes spatiales de l'époque, la sonde spatiale ne dispose pas d'ordinateur embarqué et elle ne peut qu'exécuter en séquence des instructions transmises par le contrôle sur Terre et enregistrées à l'avance[5].

Instruments scientifiques

Pioneer 11 emporte 12 instruments scientifiques représentant une masse d'une trentaine de kilogrammes soit un instrument de plus que Pioneer 10[6] :

- le magnétomètre vectoriel à hélium HVM (Helium Vector Magnetometer) ;

- le magnétomètre fluxgate n'était pas à bord de Pioneer 10. Il est chargé de mesurer le champ magnétique de Jupiter ;

- un analyseur PA (Plasma Analysator) utilisé pour étudier le plasma du vent solaire ;

- le détecteur de particules chargées CPI (Charged Particle Instrument) utilisé pour détecter les rayons cosmiques ;

- l'instrument GTT (Geiger Tube Telescope) est un compteur Geiger chargé de déterminer l'intensité, le spectre énergétique et la distribution angulaire des électrons et des protons durant la traversée de la ceinture de radiations de Jupiter ;

- un détecteur de particules chargées TRD (Trapped Radiation Detector) ;

- un détecteur d'astéroïdes chargé de mesurer la densité des astéroïdes présents dans la ceinture d'astéroïdes ;

- un détecteur de micrométéorites comprenant 12 panneaux montés sur le dos de l'antenne parabolique ;

- le photomètre ultraviolet UV (Ultraviolet Photometry) chargé de déterminer les quantités d'hydrogène et d'hélium présents dans l'espace interplanétaire et dans l'atmosphère de Jupiter ;

- le photopolarimètre imageur IPP (Imaging Photopolarimeter) exploitant la rotation de la sonde pour prendre des photos larges de 0,03 degré de Jupiter avec des filtres bleu et rouge permettant de reconstituer une image complète de la planète ;

- un radiomètre infrarouge pour mesurer la température des nuages de Jupiter et la chaleur évacuée dans l'espace par cette planète.

Notes et références

- https://planetaryprotection.arc.nasa.gov/missions

- (en) Melanie Whiting, « 45 Years Ago: Pioneer 11 Launched to Study Jupiter and Saturn », NASA, (consulté le ).

- (en) Kelli Mars, « 40 Years Ago: Pioneer 11 First to Explore Saturn », NASA, (consulté le ).

- (en) « Pioneer 11 Live Position and Data », sur theskylive.com (consulté le )

- (en) Richard O. Fimmel, William Swindell et Eric Burgess, Pioneer Odyssey (SP-349/396), NASA, , 171 p. (lire en ligne), chap. 3 (« The Pioneer Jupiter Spacecraft »)

- (en) Richard O. Fimmel, William Swindell et Eric Burgess, Pioneer Odyssey (SP-349/396), NASA, , 171 p. (lire en ligne), chap. 4 (« Pioneer Science at New Frontiers »)

Bibliographie

- (en) Richard O. Fimmel, William Swindell et Eric Burgess, Pioneer Odyssey (SP-349/396), NASA, , 171 p. (lire en ligne)

- (en) Paolo Ulivi et David M Harland, Robotic Exploration of the Solar System Part 1 The Golden Age 1957-1982, Chichester, Springer Praxis, , 534 p. (ISBN 978-0-387-49326-8)

- (en) Pioneer: First to Jupiter, Saturn, and beyond, Richard O. Fimmel, NASA SP-446, 1980

Voir aussi

Articles connexes

- Pioneer 10 Sonde spatiale jumelle

- Programme Voyager Les sondes spatiales lourdes Voyager 1 et Voyager 2 ont poursuivi les études effectuées par les sondes Pioneer

- Plaque de Pioneer

- Anomalie Pioneer

- Programme Pioneer