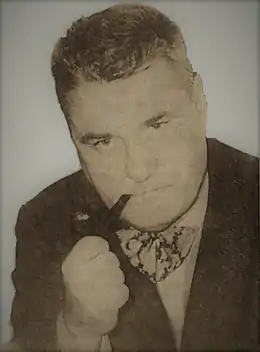

Pierre Debray

Sadi Louis Victor Couhé, connu sous le nom de plume Pierre Debray (né le à Paris et mort le à La Roche-sur-Yon[1]) est un écrivain français, essayiste catholique et monarchiste, passé du compagnonnage du Parti communiste français à l'école de pensée de Charles Maurras.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nom de naissance |

Sadi Louis Victor Couhé |

| Pseudonyme |

Pierre Debray |

| Nationalité | |

| Activité |

Biographie

Bleu de Vendée

De son vrai nom Sadi Couhé, il naît de parents appartenant à deux vieilles familles républicaines de Vendée. D'où sa constante revendication d’être un « bleu de Vendée »[2]. Élevé pauvrement à La Roche-sur-Yon par une grand-mère d'un anticléricalisme républicain fanatique et un grand-père ouvrier-maçon[3], anarcho-syndicaliste et secrétaire de l'Union locale de la Confédération générale du travail unitaire (C.G.T.U.) et libre penseur[4]. Tout enfant, il assiste à une grève très dure menée par Charles Tillon, le célèbre mutin de la mer Noire. À six ans, il chante le refrain de la Jeune Garde. Il fait ses études secondaires au lycée de La Roche-sur-Yon. La lecture de Voltaire fait de lui un anti-clérical à vie.

Le Front populaire de 1936 le déçoit fortement et il reporte son admiration sur Staline en applaudissant aux procès de Moscou, représentatifs d'une volonté impitoyable. En 1938, les accords de Munich l’accablent et il va jusqu'à traiter son grand-père pacifiste, d'agent de l'Allemagne. Il est militariste dans le droit fil de la gauche patriote incarnée en 1917 par le « bleu de Vendée », Georges Clemenceau.

Quête spirituelle

En classe de terminale, sa soif d'absolu trouve refuge dans l'épicurisme, tandis que la lecture de René Guénon et de Romain Rolland l’entraîne vers les spiritualités orientales et la métaphysique hindouiste. En 1939, il entre en classe de philosophie. Son professeur le met en rapport avec un jéciste qui lui fait lire Emmanuel Mounier, Henri de Lubac et Humbert Clérissac qui l’attire vers la liturgie. Il entreprend de lire la Bible de bout en bout, ce qui lui donne le goût des psaumes. Après sa conversion initiale à Épicure et malgré une lecture approfondie de Marx, Engels, sa quête d'absolu le décide de devenir chrétien.

Conversion catholique

Résistance

Monté à Paris pour poursuivre ses études en classe préparatoire au lycée Louis le Grand, il participe activement à la manifestation des lycéens[5] patriotes de l'arc de Triomphe du . Il y brandit deux gaules et se considère gaulliste. Renvoyé, il entre à la Sorbonne où il passe un D.E.S d’histoire et géographie et acquiert des licences de sociologie et de droit.

Il rejoint le groupe des étudiants catholiques de lettres qui à la rentrée 1941 voit arriver un nouvel aumônier, le futur cardinal Jean Danielou dont il restera un ami. Il envoie Debray suivre les cours de la chaire d'histoire du christianisme dispensés par Henri-Irénée Marrou qui l'initie aux Pères de l'Église. De 1941 à 1942, il participe aux activités de la Jeunesse Etudiante Chrétienne. Les militants catholiques de son groupe ont une mentalité de premiers chrétiens. Ils font le vœu de planter la croix sur le monde et organisent la reprise du Pèlerinage étudiant à Chartres. Pierre Debray se lance à corps perdu dans l'aventure missionnaire. Il se passionne pour les missions mises en place par le cardinal Suhard, particulièrement celle des premiers prêtres ouvriers de 1943 car il admire ceux qui veulent sauver le monde prolétaire du dedans.

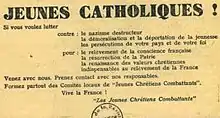

Entre-temps, il est très choqué[6] en , par le décret allemand qui impose en zone occupée le port de l’étoile jaune. Il commence avec ses camarades catholiques à cacher des juifs dans les couvents pour les faire passer en zone sud, puis des aviateurs et des prisonniers échappés. De 1943 à 1944, il est membre du Comité directeur de la Fédération française des étudiants catholiques dont il dirige le bulletin Étudiant-Étudiantes publié en zone sud, grâce à la bienveillance du directeur du Service de la Censure de Vichy, l'anticonformiste René Vincent. Ce journal, diffusé en zone sud, est remonté clandestinement en zone occupée par des membres de la Jeunesse agricole chrétienne. Sous le pseudonyme de Debray, il peut y faire paraître l'éloge de Malraux et Aragon. Cette entrée en journalisme lui vaut une perquisition de la Gestapo. Il passe à la résistance en participant à la création des jeunes chrétiens combattants et prend les armes.

Journalisme

À la Libération du territoire en 1944-1945, il est rédacteur en chef de Nouvelle Jeunesse[7], organe des jeunes chrétiens combattants, qui doit rapidement s’arrêter car il condamne l'épuration. Il décide d’arrêter sa thèse d'histoire sur le monothéisme païen pour entrer dans le journalisme et il se marie avec une étudiante en philosophie, Marie-Antoinette Allain.

Il collabore ensuite de 1945 à 1948 à l'hebdomadaire La France catholique qui est animé par un ancien "non-conformiste des années 1930", Jean de Fabrègues. En 1946, il publie deux romans. De 1947 à 1948, il intervient également à la revue Esprit[8], dirigée par Emmanuel Mounier qui est passé du non-conformisme au progressisme.

Debray prend ensuite en charge la critique littéraire au très progressiste Témoignage chrétien de 1948 à 1949. La nuit, il est débardeur aux halles de Paris. Pendant quinze ans, il habite le secteur missionnaire de « La Boucle »[9] qui va de Courbevoie à Saint-Denis et connaît de l’intérieur les milieux progressistes qui organisent le travail des « nouveaux prêtres » analysés par Michel de Saint Pierre.

Stalinisme

Militant d'Action catholique, lancé dans le journalisme puis dans la politique, il fréquente les milieux progressistes. Son témoignage au procès Kravtchenko l'amène à travailler avec les communistes et à fréquenter Maurice Thorez. Il devient membre de la Commission Nationale du Mouvement de la Paix, membre du Comité mondial de la Jeunesse démocratique, membre du Comité directeur des Anciens F.F.I.-F.T.P., secrétaire général de l'association France-URSS, mais demeure à l'écart de l'Union des chrétiens progressistes.

Il visite l'Union soviétique et les démocraties populaires[10]. De cette expérience, il tirera ultérieurement ses analyses de « la lutte des classes en Union soviétique » ou de la bureau-technocratie qui seront largement pillées et plagiées[11]. Certaines thématiques communistes, comme l'importance du travailleur, l‘engagement politique et la prédominance des conditions socio-économiques dans l‘existence des sociétés exercent un très fort attrait sur Debray.

L'Europe allemande

Il devint éditorialiste d' Action, l'une des principales courroies de transmission du P.C.F. Or, l'un de ses éditoriaux d' Action fut remarqué en 1952 par Pierre Boutang qui le reproduit dans Aspects de la France, journal hebdomadaire fondé par Georges Calzant. Debray s’intéressa à l’hebdomadaire royaliste à l'occasion de la campagne communiste, gaulliste et royaliste contre la Communauté Européenne de Défense.

Médecine du corps social

À partir de 1955, il collabore régulièrement à Aspects de la France. Lorsque Pierre Boutang quitte la direction de l'hebdomadaire, Pierre Debray en assure la chronique du Combat des idées[12] jusqu'en 1970. Sa collaboration progressive y suscite d'abord certaines réserves; mais, soutenu par Maurice Pujo, il y assume rapidement un rôle intellectuel prédominant. Au maurrassisme, il apporte sa maîtrise du marxisme et la sociologie américaine, en particulier Lewis Mumford dont il se réclame. De 1955 à 1962, c'est lui qui, avec Yves Lemaignen, encadre les Camps Maxime Real de Sarte, l'école de formation d'été des jeunes de la R.N.

L'Ordre français

En 1956, il fonde la revue L'Ordre français dont trois périodes sont à considérer. Tout d’abord, jusqu’à la fin de 1962, la revue à couverture verte, en second lieu, une revue à couverture blanche et enfin une revue à couverture orange à partir de 1966. La fin dramatique de l’Algérie française tua la revue. Un nombre important de ses abonnés était constitué par des officiers d’active servant en Algérie et la quasi-totalité était victime, à des degrés divers, de l'épuration militaire, poursuivis ou en fuite ou quittant l’armée.

Rupture de civilisation

En 1962, la nouvelle direction de la Restauration Nationale refusa de lui laisser la responsabilité de l'éditorial d' Aspect de la France pourtant accordé par l'ancien Président des Comités directeurs, Louis-Olivier de Roux, décédé. Pierre Debray fonda alors le Club Réalités nouvelles avec Jean-Marc Varaut et le Centre culturel Sainte Geneviève qui groupait des catholiques d'opinions diverses. Pierre Debray transforma l’esprit de L'Ordre français (série blanche) en insistant sur le culturel plus que sur le politique et la revue devenait en somme le bulletin de liaison du club Réalités nouvelles ou du Centre culturel Sainte Geneviève. De nouvelles collaborations apparaissaient, certes talentueuses, Michel de Saint Pierre par exemple, mais celles de la période 1956-1962 disparaissaient pour la plupart. Pierre Debray, toujours collaborateur régulier d’Aspects de la France, mais qui jugeait la disparition de L’Ordre français inéluctable, se retira au bout de quelques années.

Il est considéré comme un héritier majeur de la méthode maurrassienne, l'empirisme organisateur. Debray fut l'intellectuel[13] du Mouvement royaliste, le plus perspicace, le plus novateur, dans Aspects de la France, mais aussi dans L'Ordre français, une revue-laboratoire de réflexion maurrassienne ; mais encore dans les Camps Maxime Real del Sarte de l'été et de multiples conférences de l' Institut de Politique Nationale, séminaires de recherche ou grands rassemblements royaliste[14] populaires comme celui des Baux-de-Provence. Il a ainsi formé plusieurs générations de jeunes hommes et femmes de l'Action française.

Prise de conscience

Pierre Debray fut un des premiers à se dresser contre ce que le pape Paul VI devait appeler le processus d'autodestruction de l'Église. Pour Debray l'aggiornamento de l'Église n'était qu'une adaptation à la société capitaliste, bureaucratique, qui est la plus opaque au christianisme. C'est de cette période que datent les ouvrages religieux de Pierre Debray, Dossiers des nouveaux prêtres, (1965), Schisme dans l'Église, (1966) et A bas la calotte rouge (1968). Pour Debray, l'Église officielle se compromet avec la société de consommation dénoncée dans Les Technocrates de la Foi (1968).

En 1966, il lança son Courrier hebdomadaire de Pierre Debray qui va durer jusqu'en 1999.

Respectueux mais inquiet

À partir de 1969, Pierre Debray se tourna davantage vers les débats religieux qui connaissaient un regain d'intensité avec les suites du concile Vatican II.

Il fonde[15] le Rassemblement des silencieux de l'Église avec le soutien d'Edmond Michelet. Ce Rassemblement comprend un évêque et plus de 900 prêtres. L'épiscopat a organisé après le concile un large rassemblement des mouvements catholiques qui désignent une Équipe de Liaison des Laïcs (ELL) pour les représenter et pendant quelques années elle devient le lieu d'affrontement entre le Rassemblement des Silencieux de l'Église et les mouvements de gauche regroupés derrière La Vie nouvelle. Ces derniers finissent par la quitter. En 1972, le Rassemblement conduit cinq mille pèlerins à Rome. Pierre Debray patronne Radio Télé familles où il s'exprime régulièrement.

Alertes aux évêques

Le Mouvement des Silencieux de l'Église fut alors victime de son succès car il ne put mettre à profit l'élan important qu'il avait suscité. Pierre Debray prit alors ses distances, préférant militer par sa lettre privée. C'est Pierre Debray qui dénonca le premier de toute la presse à quelles fins étaient utilisées les quêtes faites pendant le carême pour le Comité catholique contre la faim et pour le développement (C.C.F.D), alors inspiré par la Théologie de la libération.

Il collabora régulièrement à Je suis Français, organe de l'Union Royaliste Provençale paraissant de 1977 à 1986. Pierre Debray y publia une analyse prospective sur une politique pour l'Action française de l'an 2000.

Principales publications

- Le Dieu des violents, préface de Daniel-Rops, Paris, Le Portulan, 1946.

- Meurtre en 1900 sous le pseudonyme d'André Allègre, Le Portulan, 1946.

- Rimbaud, le magicien désabusé, post-face de Daniel-Rops, Paris, Julliard, 1949.

- Un catholique, retour de l'URSS, préface de l'abbé Jean Boulier, Paris, Éditions du Pavillon, 1951, 141 p.

- Les Raisons françaises du pacte de Paix , Paris, Conseil National du Mouvement de la Paix, 1951, 16 p.

- La Troisième Guerre mondiale est commencée?, Paris, Presses Continentales, 1958, 221 p.

- La Cathédrale effondrée, Paris, Les cahiers de l'Ordre Français, 1962, 95 p.

- Que faire, Paris, Le courrier de l'Ordre Français, 1962, 14 p.

- Le Portugal entre deux révolutions, Paris, Au fil d'Ariane, 1963, 111 p.

- Pour un humanisme planétaire, Paris, Courrier du Centre culturel Sainte Geneviève, 1963, 12 p.

- Dossier des nouveaux prêtres, Paris, La Table Ronde, 1965, 227 p.

- Schisme dans l’Église ?, Paris, La Table Ronde, 1965, 243 p.

- Pour ou contre le Tour de France, avec J. MARCHAND, Ed. Berger-Leurault, 1967, 160 p.

- Les Technocrates de la Foi, Paris, Club de la culture française, 1968, 195 p.

- A bas la calotte rouge..., Paris, La table ronde, 1968, 183 p.

- Canards sauvages ou enfants du bon Dieu, Paris, Beauchesne, 1968, 144 p.

- Comment peut-on être royaliste, Paris, Restauration Nationale, 1970 tiré d'Aspect de la France n°1090 du .

- Stratégie nationaliste, Paris, Restauration Nationale, 1970.

- Le Sentier du Royaume, Paris, Chrétiens pour un Monde Nouveau, 1980, 223 p.

- Lettre à nos Seigneurs, sur le socialisme, le racisme et quelques autres questions d'actualité, Paris, Chrétiens pour un Monde Nouveau, 1986, 86 p.

- Une politique pour l'an 2000, Marseille, in Je suis Français, 1986.

- Le Détournement de la charité, Paris, Éditions Kyrios, 1987, 347 p.

- La Révolte des exclus, une analyse du phénomène Le Pen, Paris, Chrétiens pour un Monde Nouveau, 1988, 77 p.

- Pour en finir avec la crise de l’Église, Paris, Chrétiens pour un Monde Nouveau, 1988, 130 p.

- Êtes-vous encore catholique Monseigneur ?, Paris, Chrétiens pour un Monde Nouveau, 1990, 78 p.

- La Conspiration des sectes, Paris, Le Crapouillot nouvelle série n°111, 1992.

- L’Europe assassinée, Paris, in Courrier Hebdomadaire de Pierre Debray, supplément au n° 1144, 1993, 63 p.

- Lettre à un jeune Européen sur le suicide de l'Occident, Paris, Les cahiers de Pierre Debray n° 1, 1998.

- La Shoah, l'Église et le Mystère d’Israël, Paris, Les cahiers de Pierre Debray n° 2, 1998, 217 pages.

- De l'art et de la manière de fabriquer des intouchables, Paris, Les cahiers de Pierre Debray n° 3, 1999.

- Nos enfants seront-ils encore chrétiens en 2020 ?, Paris, Les cahiers de Pierre Debray n° 4, 1999, 96 p.

- Une politique pour le XXIeme siècle, Paris, Edition de Flore, collection stratégie, 2019, 273 p.

Notes et références

- Relevé des fichiers de l'Insee

- Pierre Debray, « Un "bleu" de Vendée à l'A.F. », Action Française Hebdo - Aspects de la France, 12 juin 1997 n°2479, p. 9

- Florence Regourd, La Vendée ouvrière : 1840-1940, Le cercle d'or, , 353 p. (ISBN 2-7188-0098-4), p. 16-17

- Pierre Debray, Le Sentier du Royaume, Paris, éditions Kyrios, , p. 5 à 27

- « Le 11 novembre 1940 par ceux qui l'on fait : Témoignage André Pertuzio », .

- Pierre Debray, « La gauche antisémite », L'insurgé, avril 1996 - n°1, p. 3.

- sous la direction de Henry Coston, Dictionnaire de la politique française, Paris, Publications Henry Coston, , p. 338

- Il est possible de se procurer tous les articles de Pierre Debray dans la revue Esprit sur son site Web. On note qu'avant René Rémond, il fut le premier à faire le rapprochement De Gaulle-Boulanger-Bonaparte.

- Pierre Debray, Dossier des Nouveaux Prêtres, La Table Ronde, collection "l'ordre du jour", , 231 p., p. 9

- Pierre Debray (préf. abbé Boulier), Un catholique de retour de l'U.R.S.S., Paris, éditions du Pavillon,

- Pierre Debray, « En souvenir d'un Ordre Français », Nouvelle Action Française, 2 février 1972 n°40, p. 12

- Pierre Pujo, Un demi siècle d'Action française, Paris, éditions Godefroy de Bouillon, , 142 p. (ISBN 2-84191-084-9), p. 26

- Gérard Leclerc, Un autre Maurras, Paris, Institut de Politique Nationale - Agora, , p. 29

- « intervention audio de Pierre Debray réalisée par U.R.P »,

- Olivier Landron, A la droite du Christ : les catholiques traditionnels en France depuis le concile Vatican II, 1965-2015, Paris, éditions du Cerf, , 262 p. (ISBN 978-2-204-10383-1), p. 70 à 75

Voir aussi

Bibliographie

- Gérard Leclerc, In memoriam : Pierre Debray, France Catholique, n° 2713, .

- Pierre Pujo, Pierre Debray notre ami, Action française 2000, .

- Christian Tarente, Pierre Debray, un passeur considérable, Politique Magazine, n°183, .

- Collectif, Pierre Debray est de retour - numéro spécial, Nouvelle Revue Universelle, n°56, second trimestre 2019, 207 pages.

Articles connexes

Liens externes

- Maurras et le fascisme sur le site Maurras.net - Cahiers Charles Maurras n°2 (1960)

- Pour une contre-révolution culturelle sur le site archivesroyalistes.org - A.F.U n° 170 (1971) p6

- En souvenir d'un Ordre français sur le site archivesroyaliste.org - N.A.F n°40 (1972) p12

- Une politique pour l'an 2000 sur le site LFAR

- Silencieux de l'Eglise sur le site PaixLiturgique.com - lettre n°144 (2008)