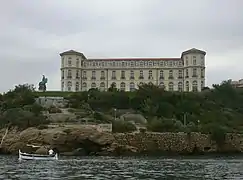

Palais du Pharo

Le palais du Pharo (de l'occitan faròt, phare) est un monument marseillais dont la construction est ordonnée par Napoléon III pour l'impératrice Eugénie dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il appartient aujourd'hui à la ville de Marseille et constitue un lieu d'accueil pour des congrès et diverses manifestations. Il domine la passe du port, côté mer, ainsi que le jardin du Pharo, côté ville.

| Type | |

|---|---|

| Style | |

| Architecte | |

| Construction | |

| Commanditaire | |

| Site web |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Subdivision administrative | |

| Commune |

| Coordonnées |

43° 17′ 39″ N, 5° 21′ 30″ E |

|---|

Historique

Contexte historique

La ville de Marseille subit entre la fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle de profondes mutations, notamment liées à son activité économique florissante. À titre d'exemple, la valeur annuelle des marchandises importées ou exportées par le commerce maritime de la ville s'accroît de 852 millions de francs et la population passe de 106 000 à 195 000 habitants[1] entre 1792 et 1852. Pour répondre aux nouveaux besoins de la ville, Louis-Napoléon Bonaparte entreprend une vaste politique de construction et de modernisation des infrastructures déjà existantes. À partir de 1852, il débloque les fonds nécessaires à la construction du palais de la Bourse, et à la rénovation de l'Hôtel-Dieu et du port de la Joliette[2].

Ceci explique les nombreuses visites de Louis-Napoléon Bonaparte dès la fin des années 1840. C'est en particulier au cours de l'une de ses visites en 1851 qu'il émet le souhait de construire une résidence dans la ville[3]. La municipalité se montre rapidement disposée à accomplir cette volonté en offrant au prince-président la somme d'un million de francs à titre de participation[4]. L'engouement du conseil municipal envers le projet s'explique notamment par la volonté de remercier Louis-Napoléon Bonaparte pour sa politique méditerranéenne contribuant au développement de la ville. Le montant de la somme débloquée sera utilisé pour acheter les terrains sur lesquels Louis-Napoléon Bonaparte souhaite faire construire son palais.

Réalisation

Proclamé empereur sous le nom de Napoléon III, il charge en Samuel Vaucher, un architecte genevois, de choisir un terrain approprié pour la construction de la demeure impériale. Vaucher retient le terrain de la Teste More qui domine le port et offre un panorama sur le littoral. Vaucher présente ses plans à l'empereur en et ils se voient corrigés par l'architecte Hector-Martin Lefuel[3]. Le projet de construction se voudra ensuite similaire à celui de la Villa Eugénie à Biarritz dont la construction débute en 1854.

La municipalité débourse près de 1 200 000 francs pour acquérir les terrains[3]. Ces derniers nécessitent une série de travaux de nivellement préalables liés à la forme de cratère du site. La première pierre du palais n'est posée que le , jour de la Saint-Napoléon. La construction en parallèle de la Villa Eugénie pousse l'empereur à prendre en considération les dernières améliorations techniques. Lefuel est chargé de mener des études en ce sens et les travaux sont arrêtés dès le mois de novembre. Ils reprennent ensuite mais sont ralentis par le manque de crédits et par les difficultés d'approvisionnement en pierre, du fait de la construction simultanée de la cathédrale de la Major. En , Vaucher est jugé responsable du retard dans les travaux et l'administration civile des travaux décide de le révoquer pour le remplacer par Henri-Jacques Espérandieu, architecte de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde et recommandé par différentes figures de l'époque[5].

Parallèlement, les travaux d'ornements intérieurs et de façade sont confiés aux sculpteurs François Gilbert, Vittoz et Simon[3]. Mais en dépit de la nomination d'Espérandieu, le palais du Pharo n'est toujours pas achevé à la chute de l'Empire en 1871. Le couple impérial ne l'habita donc jamais.

L'après Napoléon

Après la chute du régime, les opposants à Napoléon III s'attaquent à tous les symboles de l'Empire. En particulier, la foule détruit tous les emblèmes et ornements napoléoniens qui décorent la façade du bâtiment. À la mort de l'empereur, en 1873, la ville de Marseille revendique la propriété du domaine et engage une action en justice contre l’impératrice, alors unique propriétaire légal. Un long et virulent procès s’ensuit et est finalement remporté par cette dernière en 1884. Eugénie décide alors d'offrir le palais et ses jardins à la ville, à condition qu'ils soient employés à des fins d'utilité publique.

En 1884, lors d'une épidémie de choléra, l'édifice non encore terminé est transformé en hôpital temporaire appelé « Hôpital du Pharo »[6] et ce, jusqu'à la fin du XIXe siècle, en accueillant successivement les cholériques et les tuberculeux. Les bâtiments érigés sur la partie latérale de l'esplanade du palais ont d'abord été occupés par la Faculté de Médecine en 1890. En 1905 l'Institut de médecine tropicale du service de santé des armées, dite l'École du Pharo, y est créé. Depuis 2012, ce bâtiment accueille le siège de l'Université d'Aix-Marseille[7].

Le palais sert aujourd'hui d'espaces de réception pour la ville de Marseille. Des aménagements ont été entrepris, notamment le rajout de salles souterraines sous les jardins, mais vitrées et proposant un beau panorama vers le Vieux Port, ainsi qu'un auditorium où sont programmés des concerts de l'opéra de Marseille. Sur le site, se trouve également un bâtiment de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole , mais depuis la disparition de celle-ci au profit de la Métropole Aix-Marseille Provence, ils accueillent dorénavant l'un des Conseils de territoire de cette dernière.

À proximité du palais et face à la côte, se trouve le monument aux héros et victimes de la mer, sculpture de métal de grand format, inscrit au titre des monuments historiques.

Style et architecture

Flanquée de deux ailes latérales formant un écran contre le mistral, la structure du bâtiment s'apparente plus à l'architecture d'une station balnéaire qu'à une demeure impériale. Le projet de construction est à l'époque le reflet de la construction de la Villa Eugénie entreprise par Napoléon III en 1854 à Biarritz. Bien que similaire à celle de Biarritz avec son plan en forme de « U », la résidence du Pharo, de conception plus monumentale avec son étage de combles, est plus grande. De plus à Marseille on employait uniquement la pierre contrairement à la résidence basque conçue de briques.

Les références à l'architecture classique sont nombreuses. Le palais du Pharo dispose de façades percées de baies en plein cintre au rez-de-chaussée et de fenêtres arquées aux étages décorées de guirlandes et d'une coquille. Dans le tympan du fronton triangulaire, on peut observer les armes de la ville de Marseille portées par deux enfants. Les motifs du rez-de-chaussée en pierre de taille ont été sculptés par le marseillais Simon.

Le palais domine un jardin public de 5,7 hectares qui porte aujourd'hui le nom d'Émile Duclaux[8], mais que les Marseillais continuent d'appeler le jardin du Pharo.

Galerie

Vue depuis le Vieux-Port.

Vue depuis le Vieux-Port. Vue depuis le fort Saint-Jean.

Vue depuis le fort Saint-Jean. Vue de la face Nord.

Vue de la face Nord. Le palais du Pharo coincé dans un brouillard estival.

Le palais du Pharo coincé dans un brouillard estival. Façade sur cour du palais.

Façade sur cour du palais.

Notes et références

- Octave Teissier, Marseille et ses monuments, , p. 31

- Octave Teissier, Marseille et ses monuments, , p. 34

- Catherine Granger, L'Empereur et les arts : la liste civile de Napoléon III, , p. 234

- José Pinatel, Le palais du Pharo, ses origines et le procès dont il fut l'objet entre la Ville de Marseille et l'impératrice Eugénie, , p. 25-32

- Charles-Auguste Questel et Léon Vaudoyer font part au chef de la division des bâtiments de leur avis favorable quant à la nomination d'Espérandieu.

- Comité du Vieux Marseille et Henri Dumon, La Santé à Marseille : Histoire des lieux et des hommes, Marseille, Comité du Vieux Marseille, (ISBN 978-2-9540246-5-3), « Le choléra à Marseille », p. 40-41.

- Marseille : au Pharo, la médecine rend les armes. La Provence, 24 mai 2013.

- Patrimoine vert de la ville de Marseille sur La Provence.