Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires

L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (en abrégé OHADA) est une organisation intergouvernementale d'intégration juridique. Instituée par le traité du signé à Port-Louis, tel que révisé le à Québec, cette organisation regroupe à ce jour 17 pays africains et reste ouverte à tout État membre de l'Union africaine, voire à tout État non membre de l'Union africaine qui serait invité à y adhérer du commun accord des États membres.

| Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires | |

| |

| |

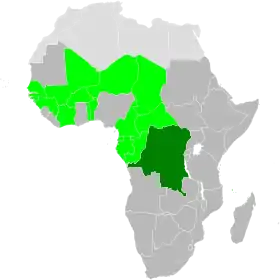

| Carte des États membres de l'OHADA | |

| Situation | |

|---|---|

| Région | Afrique |

| Création | 17 octobre 1993 |

| Type | Organisation panafricaine |

| Secrétariat permanent | |

| Langue | Anglais Français Espagnol Portugais |

| Organisation | |

| Membres | 17 États membres |

| Secrétaire permanent | |

| Site web | http://www.ohada.org |

Elle vise à combattre la chute des investissements en Afrique en proposant un cadre juridique commun dans le domaine économique et du droit des affaires.

Historique et buts

L'OHADA a été créée dans un contexte de crise économique aigüe et de chute drastique du niveau des investissements en Afrique, l'insécurité juridique et judiciaire étant alors identifiée comme cause majeure de défiance des investisseurs. Vétusté, disparité et inaccessibilité des règles régissant les opérations économiques généraient l'insécurité juridique se traduisant par une incertitude sur la règle en vigueur, tandis que le dénuement des tribunaux, l'insuffisance du personnel judiciaire, la formation déficitaire de celui-ci en droit économique, les lenteurs judiciaires et des problèmes de déontologie constituaient le ferment d'une insécurité judiciaire se traduisant par une certaine imprévisibilité des décisions de justice. Afin d'y remédier, l'OHADA a reçu pour mission de rationaliser l'environnement juridique des entreprises afin de garantir la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques, dans la perspective de stimuler l'investissement et de créer un nouveau pôle de développement en Afrique. Pour y parvenir, l'OHADA s'emploie à :

- élaborer, pour ses États membres, un droit des affaires simple, moderne, harmonisé et adapté, afin de faciliter l'activité des entreprises ; ce droit commun est contenu dans des Actes uniformes qui, une fois adoptés, s'appliquent de façon identique dans l'ensemble des États membres ;

- garantir que ce droit soit appliqué avec diligence, dans des conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques; cet objectif est réalisé par la sécurisation du règlement judiciaire des contentieux d'affaires et la promotion des modes alternatifs de règlement des différends.

Par l'ampleur du champ matériel couvert et la technique législative utilisée, l'OHADA apparaît comme l'une des expériences d'intégration juridique la plus aboutie.

Organisation

Cadre institutionnel

Le Traité OHADA met en place cinq institutions :

- la Conférence des Chefs d'États et de Gouvernements (CCEG) est l'organe suprême de l'OHADA. Elle est présidée par le chef de l'État ou de Gouvernement dont le pays assure la présidence du Conseil des ministres de la Justice et des Finances. Elle se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son président, à son initiative ou à celle du tiers des États-parties, pour donner les impulsions et orientations nécessaires au processus d'harmonisation du droit des affaires ;

- le Conseil des Ministres (CM) comprend les ministres chargés de la Justice ainsi que les ministres des Finances de chaque État Partie. Organe délibératif et de décision, il se réunit au moins une fois par an. Le CM est, notamment, compétent pour adopter les « Actes uniformes », règles de droit matériel directement applicables dans chacun des États Parties ;

- le Secrétariat Permanent (SP) est l'organe exécutif de l'OHADA. Il assiste le Conseil des Ministres et est chargé de la préparation du programme annuel d'harmonisation du droit des affaires ainsi que des projets d'Actes uniformes. Son siège se situe à Yaoundé (Cameroun), le Secrétariat Permanent est actuellement dirigé par le Professeur Emmanuel Sibidi Darankoum, qui représente officiellement l'OHADA ;

- la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) a son siège à Abidjan. Composée de treize juges élus pour un mandat de sept ans non renouvelable, la CCJA assure l'interprétation et l'application communes du Traité, des Règlements pris pour son application et des Actes uniformes. Elle assure une triple fonction consultative (elle émet des avis sur toute question relative à l'interprétation du Traité et des actes de droit dérivé), judiciaire (elle se substitue aux Cours suprêmes nationales pour connaître seule, en dernier ressort, des pourvois dirigés contre les décisions nationales appelant l'application du droit OHADA) et arbitrale (elle abrite un centre d'arbitrage institutionnel dont le fonctionnement est régi par le Règlement d'arbitrage du ) ;

- La Cour Africaine de la Médiation et d'Arbitrage (C.A.M.A.R)[1]. Ali Ouhmid (Maroc) est président de la CAMAR, Marc Deschenaux (Genève) est membre de la CAMAR depuis 2018[2]. Marc Deschenaux est également membre de la CIMEDA (Cour Internationbale de Médiation et d'Arbitrage à Genève) depuis 2012.

- l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) ayant son siège à Porto-Novo, est un organe de formation, de perfectionnement et de recherche en droit OHADA et droit des affaires. Rattachée au Secrétariat Permanent qui en assure la tutelle, l'ERSUMA est actuellement dirigée par le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE.

États membres

| Pays | Date de ratification du Traité | Date de dépôt des instruments | Date d'entrée en vigueur |

|---|---|---|---|

| 08.03.1995 | 10.03.1995 | 18.09.1995 | |

| 06.03.1995 | 16.04.1995 | 18.09.1995 | |

| 20.10.1995 | 04.10.1996 | 03.12.1996 | |

| 20.10.1995 | 04.10.1996 | 03.12.1996 | |

| 28.05.1997 | 18.05.1999 | 17.07.1999 | |

| 29.09.1995 | 13.12.1995 | 11.02.1996 | |

| 02.02.1998 | 04.02.1998 | 05.04.1998 | |

| 05.05.2000 | 22.09.2000 | 21.11.2000 | |

| 15.01.1994 | 26.12.1995 | 20.02.1996 | |

| 16.04.1999 | 15.06.1999 | 13.08.1999 | |

| 07.02.1995 | 23.03.1995 | 18.09.1995 | |

| 05.06.1995 | 18.07.1995 | 18.09.1995 | |

| 13.01.1995 | 13.01.1995 | 18.09.1995 | |

| 27.06.2012 | 13.07.2012 | 12.09.2012 | |

| 14.06.1995 | 14.06.1995 | 18.09.1995 | |

| 13.04.1996 | 03.05.1996 | 02.07.1996 | |

| 27.10.1995 | 20.11.1995 | 19.01.1996 |

Cadre juridique

L'arsenal normatif de l'OHADA est, à ce jour, riche de 10 actes uniformes.

Les Actes uniformes contiennent des règles de droit matériel qui, une fois adoptées, s'appliquent à l'identique dans l'ensemble des États membres et l'emportent sur toute législation interne contraire, conformément à l'article 10 du Traité OHADA : ils disposent donc d'un effet direct similaire aux règlements de l'UE.

Les Actes uniformes sont préparés par le Secrétariat Permanent qui en communique le projet aux États membres pour recueillir leurs observations. Une fois celles-ci reçues et synthétisées, le Secrétariat Permanent met au point le projet d'Acte uniforme et le transmet pour avis à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, qui doit se prononcer dans un délai de 60 jours. Ensuite, le projet est inscrit pour adoption à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil des Ministres.

L'OHADA a déjà élaboré et mis en vigueur 10 Actes uniformes qui couvrent divers domaines de la vie économique : le droit commercial général, le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, le droit des sociétés coopératives, le droit des sûretés, le droit des procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution, le droit des procédures collectives d'apurement du passif, le droit comptable, le droit du transport des marchandises par route, le droit de l'arbitrage et le droit de la médiation.

Domaines juridiques

Droit des sûretés

L’Acte uniforme du [3], révisé le [4] et portant organisation des sûretés (AUS) organise les sûretés, entendues comme affectation, au bénéfice d’un créancier, de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations. Il distingue ainsi :

- les sûretés personnelles, qui comprennent le cautionnement, la garantie et la contre garantie autonome ;

- les sûretés mobilières comprenant le droit de rétention, la propriété retenue ou cédée à titre de garantie, le gage, les nantissements et les privilèges ;

- les hypothèques, sûretés réelles immobilières.

La révision de 2010, qui abroge et remplace l’Acte uniforme initial de 1997, est entrée en vigueur le . L'acte modernise substantiellement le cadre juridique des garanties du crédit : l’éventail des garanties susceptibles d’être utilisées est élargi, le système d’information sur le crédit est modernisé et le texte institue l’agent des sûretés, professionnel chargé de la gestion des sûretés d’autrui, de leur constitution à leur réalisation. Le nouveau texte simplifie également les formalités de constitution des sûretés tout en renforçant l’efficacité de celles-ci, avec consécration de modes alternatifs de réalisation des sûretés réelles.

La réforme des sûretés traduit ainsi la volonté des États membres de l’OHADA de renforcer la confiance des acteurs économiques.

Droit commercial général

L’Acte uniforme du portant sur le droit commercial général (AUDCG) définit et réglemente :

- le statut du commerçant, personne accomplissant les actes de commerce par nature comme profession ;

- le statut de l’entreprenant, entrepreneur individuel, qui, sur simple déclaration, exerce une activité civile professionnelle, artisanale ou agricole. Ce dernier est soumis à un régime juridique simplifié et adapté, pour favoriser le passage des acteurs de l’économie informelle vers l’économie formelle ;

- le registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) qui reçoit notamment les immatriculations des personnes physiques et morales commerçantes, les déclarations d’activité des entreprenants et l’inscription des sûretés. Le RCCM est tenu par le greffe de la juridiction compétente en matière commerciale ou l’organe compétent désigné par l’État Partie ; il est intégré, au niveau de chaque État membre, dans un fichier national, qui lui-même alimente un fichier régional tenu par la CCJA. L’informatisation du RCCM vise à favoriser l’accès, en temps réel, à une information fiable et actualisée sur l’ensemble des acteurs économiques de l’espace OHADA et l’état des sûretés consenties ;

- le bail à usage professionnel, statut qui étend à tous les professionnels exerçant leur activité dans un local pris à bail, la protection autrefois réservée aux commerçants locataires ;

- le fonds de commerce, constitué de l’ensemble de moyens qui permettent au commerçant d’attirer et de conserver une clientèle ;

- l’intermédiaire de commerce (commissionnaire, courtier ou agent de commerce), personne physique ou morale agissant professionnellement pour le compte d’une autre personne afin de conclure avec un tiers un acte juridique à caractère commercial ;

- la vente commerciale, contrat de vente de marchandises entre commerçants, y compris les contrats de fournitures de marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production.

L’AUDCG du , qui abroge et remplace l’Acte uniforme initial relatif au droit commercial général, adopté le à Cotonou (Bénin), est entré en vigueur le . Outre l’institution du statut de l’entreprenant, ses innovations les plus significatives comprennent la redéfinition de l’acte de commerce, la refonte du régime de la prescription, ou encore la prise en compte des procédures électroniques et l’informatisation du RCCM.

Droit de l’arbitrage

L’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUA) du constitue le droit commun de l’arbitrage pour l’ensemble des États membres de l’OHADA. Il pose les principes du droit de l’arbitrage, règle les différentes phases de la procédure, fixe les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales, et organise les voies de recours ouvertes contre les sentences : recours en annulation, recours en révision et tierce opposition.

L’arbitrage organisé par l’Acte uniforme cohabite, dans le système OHADA, avec l’arbitrage institutionnel spécifique administré par la CCJA, et objet du Règlement d’arbitrage du .

L’AUA et le Règlement d’arbitrage ont été révisés le lors de la 45éme session du Conseil des Ministres. Mieux alignés sur les standards internationaux et respectueux du contexte spécifique de l'espace OHADA, les textes révisés tendent à renforcer la transparence, la célérité et l'efficacité des procédures arbitrales, mais aussi à améliorer l'attractivité du système d'arbitrage de la CCJA.

Droit des sociétés commerciales et GIE

L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE) du , qui se substitue au texte initial du , introduit de nombreuses innovations dans la constitution et la vie des sociétés commerciales dans l’espace géographique de l’OHADA.

La première partie du texte énonce des dispositions générales, communes à toutes les formes de sociétés commerciales : règles de constitution et de fonctionnement, responsabilité des dirigeants, liens de droit entre sociétés, transformation, fusion, scission, apports partiels d’actifs, dissolution, liquidation, nullité de la société et des actes sociaux, formalités diverses et règles de publicité. Outre les importantes clarifications apportées, le nouvel AUSCGIE consacre les conventions extrastatutaires, devenues d’usage courant dans la vie des affaires, de même qu’il prévoit la nomination d’un administrateur provisoire, en cas de crise entre associés rendant impossible le fonctionnement normal de la société.

La deuxième partie règlemente les diverses formes de sociétés commerciales : société en nom collectif (SNC), société en commandite simple (SCS), société à responsabilité limitée (SARL), société anonyme (SA), Société en participation, société de fait, groupement d’intérêt économique (GIE) et, innovation majeure, société par actions simplifiée (SAS). Le nouveau texte introduit également d’importantes dispositions de droit boursier, de même qu’il améliore le traitement des conventions réglementées afin de renforcer la transparence et le contrôle, mais aussi améliorer la gouvernance des sociétés. Par ailleurs, la possibilité pour les actionnaires et les administrateurs de participer par visioconférence aux réunions de l’assemblée générale ou du conseil d’administration est instituée.

La troisième partie édicte, enfin, des incriminations relatives à la constitution, à la vie, à la dissolution et à la liquidation des sociétés commerciales, étant précisé que les sanctions afférentes aux infractions ainsi prévues doivent être précisées par la loi nationale de chaque État Partie.

Comptabilité et information financière

Adopté en substitution à l’Acte uniforme du portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, le nouvel Acte uniforme du relatif au droit comptable et à l’information financière (AUDCIF) est un corpus juridique rénové auquel est annexé le système comptable OHADA révisé (SYSCOHADA). Le SYSCOHADA révisé comprend, d’une part, le plan comptable général OHADA et, d’autre part, le dispositif comptable des comptes consolidés et combinés.

Tenant compte des évolutions de la normalisation comptable internationale et des besoins financiers grandissants des économies des pays membres de l’OHADA, l’AUDCIF établit les normes comptables, le plan des comptes, les règles de tenue des comptes, de présentation des états financiers et de l’information financière. Il vise les comptes personnels des entités, personnes physiques et morales, les comptes consolidés et les comptes combinés ; il comporte, en outre, des dispositions pénales.

Le nouveau texte répond ainsi à des attentes majeures des professionnels du chiffre et des acteurs économiques. Il fait par ailleurs écho à une prescription de la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement des États membres de l’OHADA qui, réunie le , avait « relevé la coexistence de deux référentiels comptables dans l’espace géographique OHADA et instruit le Conseil des Ministres de poursuivre la révision de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises pour en faire l’unique référentiel en vigueur dans les États Parties ».

Moderne et en cohérence avec les autres Actes uniformes, le nouvel AUDCIF se singularise, entre autres, par :

- le maintien, aux côtés du système normal, du système minimal de trésorerie, réaménagé afin d’offrir la possibilité de tenir une comptabilité simplifiée en droits constatés, et l’abandon corrélatif du système intermédiaire que constituait le système allégé ;

- le relèvement substantiel du montant du chiffre d’affaires en deçà duquel les petites entités économiques sont éligibles au système minimal de trésorerie ;

- la reconnaissance clairement exprimée de la spécificité du système comptable des secteurs règlementés tout en réaffirmant que ces secteurs restent soumis au droit comptable OHADA ;

- l’obligation faite aux entités inscrites à une bourse des valeurs ou faisant appel public à l’épargne de produire, à l’intention des marchés financiers et autres instances de réglementation sectorielle, des états financiers en normes internationales d’information financière (IFRS), en sus de leurs états financiers individuels en normes SYSCOHADA ou selon le référentiel comptable spécifique à leurs activités ;

- la consécration de dispositions transitoires, pour permettre un passage efficient vers le nouveau référentiel.

L'AUDCIF entre en vigueur le pour les comptes personnels des entités, et le pour les comptes consolidés, les comptes combinés et les états financiers produits en normes internationales d'information financières, dites normes IFRS.

Droit du transport des marchandises par route

Adopté le à Yaoundé (Cameroun), l'Acte uniforme relatif au transport de marchandises par route s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour sa livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés soit sur le territoire d’un État membre de l’OHADA, soit sur le territoire de deux États différents dont l’un au moins est membre de l’OHADA, à l’exclusion des transports de marchandises dangereuses, des transports funéraires, des transports de déménagement, ou des transports effectués en vertu des conventions postales internationales.

L’Acte uniforme s’applique indépendamment du domicile et de la nationalité des parties au contrat de transport. Il règle la conclusion, l’exécution, la responsabilité et le contentieux découlant du transport.

Droit des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUVE) adopté le organise, en matière de recouvrement, deux procédures judiciaires simples à mettre en œuvre par un créancier, afin de contraindre son débiteur à exécuter ses engagements : l’injonction de payer et l’injonction de délivrer ou de restituer un bien, cette dernière étant assortie de deux saisies correspondantes que sont la saisie-appréhension et la saisie-revendication.

Dans le domaine des voies d’exécution, l’AUVE aménage les données de base de l’exécution forcée, et réglemente les différents procédés de contrainte : les saisies conservatoires (de biens meubles corporels, de créances, de droits d’associé et valeurs mobilières), et les saisies exécutoires (saisie-vente, saisie-attribution de créances, saisie des rémunérations, saisie immobilière).

Droit des procédures collectives d'apurement du passif

L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif du , qui se substitue à celui du , organise les procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises sur décision et sous contrôle judiciaires (conciliation et règlement préventif, avant cessation des paiements, redressement judiciaire et liquidation des biens, après cessation des paiements), définit la réglementation applicable aux mandataires judiciaires et définit les sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales applicables au débiteur et aux dirigeants de l’entreprise défaillante (faillite personnelle et banqueroute).

Les procédures collectives s’appliquent aux commerçants (personnes physiques et morales), aux entreprenants, aux personnes morales de droit privé non commerçantes, ainsi qu’aux entreprises publiques revêtant la forme de personnes morales de droit privé. Des procédures simplifiées sont instituées pour les petites entités économiques et un cadre juridique fixé pour rationaliser l’activité des mandataires judiciaires. Le nouveau texte, au total, à renforcer la célérité et l’efficacité des procédures collectives, favoriser le sauvetage des entreprises viables et le paiement substantiel des créanciers.

Droit des sociétés coopératives

Adopté le , l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives (AUSCOOP) répond à une demande fortement exprimée par les coopérateurs de l’espace OHADA qui, n’étant pas soumis aux règles des sociétés commerciales, souhaitaient des règles spécifiques harmonisées à l’échelle régionale.

L’AUSCOOP s’applique à toutes les coopératives, sous réserve des règles nationales ou régionales spécifiques, applicables aux sociétés coopératives exerçant une activité bancaire ou financière.

Il prévoit deux types de coopératives au choix des entrepreneurs : la société coopérative simplifiée et la société coopérative avec conseil d’administration. Il distingue clairement les règles communes aux deux ainsi que les règles spécifiques à chaque type de coopérative. Quelques traits caractéristiques de ces formes d’organisation de l’entreprise méritent d’être soulignés : l’adhésion volontaire et ouverte à tous sans discrimination, le pouvoir démocratique exercé par les coopérateurs, l’autonomie et l’indépendance, l’éducation, la formation et l’information du coopérateur, l’engagement volontaire envers la communauté, la coopération entre organisations à caractère coopératif.

Droit de la médiation

À l'issue de la 45e session du Conseil des Ministres de l’OHADA qui se tenait à Conakry en Guinée, un Acte uniforme relatif à la médiation (AUM) a été adopté le . Dixième texte de droit uniforme adopté par l'OHADA, le nouvel AUM uniforme vient pallier le vide législatif qui existait dans la plupart des États membres sur la médiation, mode amiable de règlement différends.

Inspiré de la loi-type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale, l’AUM adopte une définition large de la médiation, conçue comme « tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d’un litige, d’un rapport conflictuel ou d’un désaccord […] impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des États ». Le texte règle également la procédure de médiation et énonce les principes directeurs de conduite d’une médiation : respect de la volonté des parties, intégrité morale, indépendance et impartialité du médiateur, confidentialité et efficacité du processus de médiation. D’importantes dispositions sont également consacrées à l’exécution de l’accord de médiation.

La médiation commerciale rejoint le corpus juridique du droit OHADA et vient ajouter une possibilité de règlement des conflits autre que l’arbitrage. Ce mode de résolution des différends entre les opérateurs économiques est particulièrement adapté aux réalités de la zone OHADA. La médiation est ancrée dans les cultures africaines, sa rapidité et son coût peu important en font dès lors un outil d’une remarquable efficacité à la portée du plus grand nombre d’entreprises.

Actes juridiques

Traité et règlements d'application

- Traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, adopté le 17/10/1993 à Port-Louis (Ile Maurice)

- Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, adopté le 17/10/2008 à Québec (Canada)

- Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

- Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

Traité révisé

- Traité portant révision du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, adopté le 17/10/2008 à Québec (Canada)

Règlements révisés

- Règlement n° 01/2014/CM/OHADA modifiant et complétant le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage du 18 avril 1996, adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (Burkina-Faso)

- Règlement d'arbitrage de la cour commune de justice et d'arbitrage, adopté le 23/11/2017 à Conakry (Guinée)

Actes uniformes

- Acte uniforme relatif au droit commercial général, adopté le (Journal Officiel de l'OHADA n°1 du 01/10/1997, p.1)

- Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, adopté le 17/04/1997 (Journal Officiel de l'OHADA n°2 du 01/10/1997)

- Acte uniforme portant organisation des sûretés, adopté le 17/04/1997 (Journal Officiel de l'OHADA n°3 du 01/10/1997)

- Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, adopté le 10/04/1998 à Libreville (Gabon) (Journal Officiel de l'OHADA n°6 du 01/07/1998)

- Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, adopté le 10/04/1998 à Libreville (Gabon) (Journal Officiel de l'OHADA n°7 du 01/07/1998)

- Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, adopté le 11/03/1999 (Journal Officiel de l'OHADA n°8 du 15/05/1999, p.2)

- Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises , adopté le 24/03/2000 (Journal Officiel de l'OHADA n°10 du 20/11/2000)

- Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route, adopté le 22/03/2003 (Journal Officiel de l'OHADA n° 13)

- Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, adopté le 15/12/2010 à Lomé (Togo) (Journal Officiel de l'OHADA n° 23 du 15/02/2011)

- Acte uniforme relatif à la médiation, adopté le 23/11/2017 à Conakry (Guinée)

Actes uniformes révisés

- Acte uniforme révisé relatif au droit commercial général, adopté le à Lomé (Togo) (Journal Officiel de l'OHADA n° 22 du 15/02/2011)

- Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés, adopté à Lomé (Togo) (Journal Officiel de l'OHADA n° 23 du 15/02/2011)

- Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, adopté à Ouagadougou (Burkina Faso) (Journal Officiel de l'OHADA n° spécial du 04/02/2014)

- Acte uniforme révisé portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (Côte d'Ivoire) (Journal Officiel de l'OHADA n° Spécial du 25/09/2015)

- Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière (AUDCIF), adopté le 26/01/2017 à Brazzaville (Congo) (Journal Officiel de l'OHADA n° Spécial du 15/02/2017)

- Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, adopté le 23/11/2017 à Conakry (Guinée)

Notes et références

- Ali Ouhmid, « Les Membres de bureau suprême de la C.A.M.A.R », sur CAMAR,

- « Marc Deschenaux W.W.L », sur Whoswho Legal WWL,

- Acte uniforme relatif au droit commercial général, adopté le 17 avril 1997 (Journal Officiel de l'OHADA n°1 du 01/10/1997, p.1)

- Acte uniforme révisé relatif au droit commercial général, adopté le 15 décembre 2010 à Lomé (Togo) (Journal Officiel de l'OHADA n° 22 du 15/02/2011)

Annexes

Bibliographie

- Paul Gérard Pougoué (dir.), Encyclopédie du droit OHADA, L'Harmattan, Éditions Lamy, Paris, 2012, 2185 p. (ISBN 9782296557734)

- Stéphane Mortier, Au cœur de l'unité africaine, Le droit OHADA. Harmonisation du droit des affaires et intelligence économique, Uppr Éditions, 2017, 40 p. (ISBN 978-2-37168-209-2)

- Victor Kalunga Tshikala et Stéphane Mortier, Précis de droit OHADA des sociétés, VA Éditions, 2020, 260p. (ISBN 978-2360930814)

- René Ilongo, Droit et pratique de l'arbitrage dans l'espace OHADA, VA Éditions, 2019, 200p. (ISBN 978-2360930357)

Liens externes

- Ohada.org - Le portail web officiel de l'OHADA

- Ohada.com - Le site de l'association UNIDA (promotion du droit OHADA) contenant les actes uniformes,l'actualité du réseau OHADA, ainsi qu'une base de doctrine et de jurisprudence

- Biblio.ohada.org - La Bibliothèque Numérique de l'OHADA contenant les notices bibliographiques des centres de documentation de l'ERSUMA, la CCJA et le Secrétariat Permanent, ainsi que des documents numériques (communications, support de formation et autres publications de l'OHADA en libre téléchargement) olivier smither