Oppidum de La Chaussée-Tirancourt

L'oppidum de La Chaussée-Tirancourt est un site fortifié de la fin de l'âge du fer et de la guerre des Gaules, situé sur le territoire de la commune de La Chaussée-Tirancourt, dans le département de la Somme, à une douzaine de kilomètres à l'ouest d'Amiens. Il porte localement le nom de « camp César », et est situé à proximité de l' archéosite de Samara.

| Oppidum de La Chaussée-Tirancourt « Camp César » | ||||

%252C_01.png.webp) Plan de l'oppidum de La Chaussée-Tirancourt (XIXe siècle) | ||||

| Localisation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Pays | ||||

| Province | ||||

| Région | Hauts-de-France | |||

| Département | Somme | |||

| Commune | La Chaussée-Tirancourt | |||

| Site archéologique | Oppidum | |||

| Protection | ||||

| Coordonnées | 49° 56′ 51″ nord, 2° 10′ 36″ est | |||

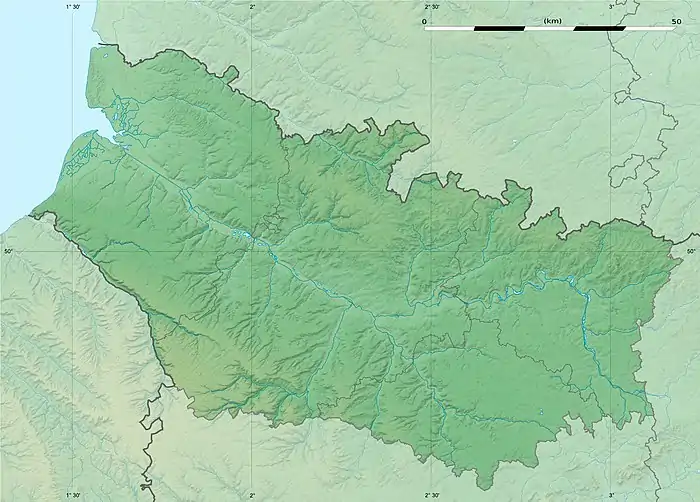

| Géolocalisation sur la carte : Somme

Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

Historique

Depuis le début du XVIIIe siècle, les érudits se sont intéressés aux collines fortifiées de la vallée de la Somme sans réaliser de fouilles. Ces sites ont la particularité de présenter plusieurs points communs :

- position de hauteur ;

- surface d’une trentaine d’hectares, avec défenses naturelles formées par des pentes abruptes ;

- aménagement par l'homme de terrassements renforçant les points faibles ;

- la forme de la fortification la plus répandue est l'arc de cercle.

Des fouilles ont été effectuées au XIXe siècle en 1822 et 1891. Au XXe siècle, le site est de nouveau étudié. En 1962, Roger Agache, précurseur de l'archéologie aérienne en France, découvre lors de prospections un second rempart arasé à l'intérieur de l'oppidum, présentant un schéma jusque là inconnu, et découvre également à l'extérieur du camp une série d'enclos délimités par des fossés. De 1983 à 1991, des sondages permettent de réaliser une coupe du rempart principal, d'étudier la porte principale et le rempart intérieur[2].

Des sondages géophysiques menés en 2014 montrent des anomalies antérieures à l'occupation romaine. Des fouilles effectuées en 2015 sur le fossé intérieur remettent en cause les interprétations de 1989. Le rempart intérieur révèle la présence d'un murus gallicus, antérieur à l'arrivée des Romains. De plus, ce mur d'enceinte gaulois s’appuie sur une enceinte datant du Néolithique (environ 5000 à ).

Caractéristiques

En majorité, les oppidums sont situés sur des hauteurs et bénéficient d'un relief naturellement défensif. Les Gaulois comme d'autres peuples, choisissaient des collines faciles à défendre, protégées sur une bonne partie de leur pourtour par de forts abrupts naturels. C'est le cas de La Chaussée-Tirancourt, de Bracquemont près de Dieppe et d'Incheville sur la Bresle, de Pommiers (Aisne) qui sont des sites défensifs de confluence en « éperon barré », reliés au reste du plateau par un espace puissamment fortifié grâce au creusement d'un fossé, parfois deux, et l'édification d'une levée de terre. Le bassin de la Somme est ainsi riche en collines fortifiées, d'est en ouest en suivant le cours du fleuve côtier : Méricourt-sur-Somme, Chipilly, La Chaussée-Tirancourt, L'Étoile, Liercourt-Érondelle et Mareuil-Caubert.

Dans le Nord de la France, la quasi-totalité des sites archéologiques ont été nivelés par l’agriculture, sauf dans de rares cas où le relief subsiste comme au « camp César » de La Chaussée-Tirancourt.

L'oppidum de La Chaussée-Tirancourt occupe une surface de trente-cinq hectares entre vallée de la Somme, le vallon de l'Acon et le « fossé Sarrazin », creusé par l'homme. L'espace ainsi enclos, d'une surface de plus de vingt hectares, pouvait contenir plusieurs milliers d'hommes avec les bagages et troupeaux. Du sommet de l'oppidum, on a une vue remarquable sur le plateau, le parc de Samara, les marais et les villages de la vallée de la Somme et la ville d'Amiens. La porte d'entrée de l'oppidum était située au milieu du rempart, précisément là où passe le chemin actuel.

L'oppidum de La Chaussée-Tirancourt est de type « éperon barré », relié au reste du plateau par un espace puissamment fortifiée grâce au creusement, en arc de cercle, dans la craie, d'un fossé — le « fossé Sarrazin » — sur une longueur de 457 m et une largeur de 12 m et l'édification d'une levée de terre de 27 m d'épaisseur à la base[2].

Les fouilles archéologiques des années 1980 ont permis de mettre au jour :

- une entrée de cinq mètres de large composée d'un couloir d'accès fortifié d'une vingtaine de mètres de long avec les traces d'une porte à « ailes rentrantes ». Les traces du vantail d'une porte ont été dégagés avec un alignement de neuf clous disposés en quinconce et une grosse pièce métallique destinée à renforcer un madrier vertical pivotant. Le porche reposait sur dix-huit poteaux massifs enfoncés de 1 mètre à 1,40 mètre dans le sol. Deux passerelles reliaient la porte au rempart ;

- des traces d'une tour de guet en bois, haute d'une trentaine de mètres à l'origine ;

- la présence d'un murus gallicus avec un poutrage horizontal appuyé sur des poteaux verticaux. Un parement de grès occupait l'espace entre les poutres. À l'arrière, des poteaux horizontaux cloués sur le poutrage des parois étaient ancrés dans l'épaisseur du talus[3].

Interprétation

Le site de La Chaussée-Tirancourt a bénéficié d’une étude d’envergure, avec onze campagnes de fouilles effectuées successivement lors de l’aménagement du parc de Samara. Elles ont donné lieu à des interprétations divergentes :

- selon l'archéologue Jean-Louis Brunaux, cet éperon barré typique, longtemps considéré comme un oppidum celtique, a été édifié pendant la conquête de Jules César. Une série de fouilles récentes ont montré que la fortification était postérieure à la guerre des Gaules, puisqu’elle est datée de 40 à . Il s’agirait alors d’un camp romain construit par des Gaulois utilisant leurs techniques dont l’efficacité était appréciée des militaires romains. Le site serait postérieur à la guerre des Gaules et ne correspondrait pas à la notion d’oppidum telle que les archéologues la définissent aujourd’hui. Alors que, depuis la fin du XIXe siècle, il était interprété comme un oppidum celtique, il conviendrait donc de le considérer comme un camp militaire romain ;

- en 2014-2015, d'autres archéologues proposèrent une autre analyse des dates et placèrent l'édification du site à , ce qui replace le site dans la perspective de la conquête de la Gaule. Les artefacts mis au jour datent de la seconde moitié du Ier siècle av. J.-C. et présentent un aspect militaire indéniable mêlant objets gaulois et éléments de l’équipement du légionnaire romain[alpha 1]. Les installations de l’armée romaine, de l’époque de la conquête à la fin du Ier siècle av. J.-C., sont encore très mal connues, les sites identifiés pour cette époque sont particulièrement rares. Le camp de La Chaussée-Tirancourt constitue un site remarquable pour l’étude des débuts de la présence romaine dans le Nord de la France ;

- la découverte d'une enceinte datant du Néolithique démontre que l'occupation humaine du site était bien antérieure à l'âge du fer.

Notes et références

Notes

- Aucun vestige d'un camp militaire romain n'ayant été mis au jour à Amiens, ville ayant pourtant fait l'objet de nombreuses fouilles archéologiques depuis 1945, certains archéologues ont émis l'hypothèse que le Samarobriva dont parle Jules César dans ses Commentaires sur la guerre des Gaules pourrait être l'oppidum de La Chaussée-Tirancourt. L'archéologie n'a pas encore validé cette hypothèse.

Références

- « Oppidum dit Camp de César », sur culture.gouv.fr (consulté le ).

- « La Chaussée Tirancourt : découvertes archéologiques au camp César » [vidéo], sur fresques.ina.fr, (consulté le ).

- G. Fercoq du Leslay 2009.

Voir aussi

Bibliographie

- Roger Agache, « Note préliminaire sur les camps protohistoriques et gallo-romains du bassin de la Somme » in Revue du Nord n° 176, 1962, pp. 319-338 - Lire sur Persée

- Pierre Antoine, Les terrasses quaternaires du bassin de la somme. Étude géologique et géomorphologique. Contribution à la connaissance du paléoenvironnement des gisements paléolithiques. Thèse de doctorat, Université des Sciences et Techniques de Lille Flandres-Artois, 1989

- G. Fercoq du Leslay, Le camp de César. Un camp militaire romain du Ier siècle av. J.-C. à la Chaussée-Tirancourt, Somme, Amiens, éditions du conseil général de la Somme, , 64 p.