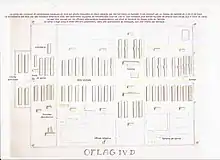

Oflag IV-D

L'oflag IV-D est un camp d'officiers prisonniers de guerre essentiellement français, de 1940 à 1945 en Allemagne. Il était situé sur le territoire de la commune d'Elsterhorst (Nardt), à 50 km au nord-est de Dresde et 4 km de la petite ville d'Hoyerswerda en Saxe, à la limite de la Silésie. L'effectif du camp est de 2 500 officiers avec leurs ordonnances.

Effectifs

Le camp est constitué de 10 blocs, de 4 baraques chacun.

L'effectif du camp varie entre 5 437 prisonniers (officiers et leurs ordonnances) en juin 1940, 4 054 en 1943 et 5 992 en janvier 1945. En raison des bombardements de Dresde, les autorités allemandes firent évacuer le camp du 17 au 19 février 1945. Certains prisonniers restés à Elsterhorst et Zeithain ont été libérés par l'armée soviétique entre le 19 et le 22 avril et rapatriés par Odessa.

Activités

Théâtre

Les prisonniers désœuvrés de l'Oflag IV-D montèrent une troupe de théâtre extrêmement active : son atelier réalisa plus de 1 500 costumes pour un millier de représentations d'environ 80 pièces différentes[1], par exemple[2] Œdipe-roi de Cocteau, Knock de Jules Romains, Le Médecin malgré lui de Molière, Polyeucte de Corneille…

Faculté libre, cours et conférences

Le camp compte 485 membres de l'enseignement, dont pour l'enseignement public, 4 du supérieur, 64 du secondaire public (dont 27 agrégés)[3]. Pendant toute la durée de la guerre, selon l'annuaire des anciens de l'Oflag IV-D, vont passer dans le camp 24 enseignants du supérieur (dont les professeurs du Grand séminaire), 163 professeurs du secondaire, 12 professeurs d'écoles normales, 20 d'EPS, 58 du technique, 5 d'éducation physique, 1 de musique, 1 de dessin, 7 inspecteurs de l'Enseignement primaire, 53 directeurs d'écoles primaires, 664 instituteurs, 3 archivistes et 110 étudiants[3].

Le normalien Jean Guitton et le frère dominicain Yves Congar organisèrent une véritable faculté libre donnant des cours et des conférences régulières sur tous les sujets scientifiques, techniques, anthropologiques (préhistoire), historiques, théologiques.

Une formation d'éducation populaire était aussi donnée avec des manuels qui étaient imprimés sur place.

Scoutisme

Dès leur arrivée à l'OFLAG IV D en juin 1940, les officiers adeptes du scoutisme se regroupent spontanément. Plusieurs troupes sont constituées selon les différents mouvements[4] : Éclaireurs de France (Eugène Arnaud[5], Maurice Bayen[6]), Éclaireurs unionistes et Scouts de France (Paul Froger, Pierre Roux).

À partir de 1941, le recrutement est organisé avec l'objectif de faire connaître les méthodes du scoutisme et de former de futurs chefs pour l'après-guerre. Près de 400 officiers prisonniers se rassemblent ainsi et participent aux formations, aux réunions, à différentes activités spécifiques. Les autorités du camp font appel à eux dans de nombreuses occasions car ils sont responsables et organisés.

Les ateliers, les « popotes », les préparations d'évasions, l'organisation de spectacles de marionnettes et de fêtes ainsi que les relations d'amitié qui en découlent leur permettent de rendre la captivité moins douloureuse.

Société archéologique

L'enseignement de Préhistoire rassemble plus de 200 inscrits, possède une bibliothèque et obtient du commandant du camp l'autorisation d'explorer le sol de la forêt environnante où il découvre un certain nombre de sites qui sont explorés méthodiquement par les prisonniers. Un musée est créé dans le camp. Ce groupe est en correspondance avec le milieu scientifique, il édite des rapports et même un bulletin.

Géographie

Un groupe de neuf officiers, ingénieurs géographes ou passionnés de montagnes, entreprennent de réaliser une maquette en trois dimensions du massif de l'Oisans sous la direction du lieutenant Richarme[7]. Ils sont parvenus à se procurer des cartes d'état-major du massif et à l'aide d'un pantographe, de terre glaise, de plâtre de moulage et de papier mâché, ils réalisent cette maquette au 1/20 000e. Coloriée de façon réaliste, elle mesure deux mètres de coté. Au terme de sept mois de travail, elle est présentée en novembre 1943 aux autres prisonniers. Après la guerre, la maquette est ramenée à l'Institut Géographique National, puis exposée à la Maison du parc national des Écrins.

Évasions

Évasions réussies

Le samedi 29 mars 1941, 24 officiers (Bouteiller, Moura, Damidoux, Menon, Colonel Jacques Guth) s'évadent par un tunnel creusé depuis la baraque 38. Seuls sept ou huit ont pu réussir à gagner la France (le capitaine Heloire, le lieutenant de Castries, le lieutenant Aouach, deux officiers de Lyon, le lieutenant George Marcel, le colonel Menon).

Le 14 octobre 1941, une trentaine d'officiers (dont Albert Lautman, Maurice Bayen et Christian Megret de Devise, Compagnon de la Libération[8]) s'échappent grâce à un tunnel creusé sous les barbelés, à partir de la baraque 35[9].

Le 10 décembre 1941, 14 prisonniers s'évadent[10].

Évasion ayant échoué

Le « souterrain des chiottes » demanda un travail en équipe à l'échelle industrielle : 140 officiers dont un colonel d'artillerie y participeront. Après plusieurs mois d'efforts le souterrain d'une longueur de 120 m, débouchait hors du camp à environ 70 m de la clôture de barbelés. Mais au moment d'ouvrir le tunnel vers la liberté ils se trouvèrent face à face avec toute une compagnie allemande, mitrailleurs et fusils en batterie[11].

(Sous la direction du lieutenant Paul du Gardin[12] dit « Popol » et sur une brillante idée de son groupe : Les lieutenants Léonce Petitcolin[13], Christian Courmes[14] et les Chasseurs alpins Jean-Paul Bugault[15], Jean Vial[16]).

Libération

En raison du bombardement de Dresde qui a eu lieu du 13 au 15 février 1945, les autorités allemandes ont fait évacuer le camp entre le 17 et le 19 février.

600 officiers malades ou inaptes à la marche restèrent à Elsterhorst et Zeithain avec des médecins prisonniers français et seront libérés par l'armée soviétique entre le 19 et le 22 avril et rapatriés par Odessa après un périple de deux mois à travers l'Allemagne et l'U.R.S.S.

Les autres, par détachements de 400 à 800 hommes ont été acheminés, à pied en direction de l'ouest :

- La majorité d'entre eux furent amenés à l'oflag de Colditz, oflag IV-C ou dans ses environs (Nerchau[17], etc.) . Certains y resteront jusqu'à la libération du camp par les troupes alliées le 14 et 15 avril 1945, d'autres seront redéplacés au camp de Zeithain[17] au bord de l'Elbe au Nord de Riesa, où ils seront libérés par l'armée russe le 23 avril 1945. Certains parviennent à s'échapper tels le lieutenant Joseph Belle.

- Une colonne fut amenée au camp de la forteresse de Königstein - l'oflag IV-B - libéré par les Russes à la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945.

- Une autre partie des officiers resta cantonné à Lunzenau, d'autres à Benndorf près de Frohburg et enfin une autre partie fut libérée à Errenhaide près de Burgstädt le 14 avril 1945.

Tous ont fait entre 150 et 170 kilomètres à pied dans les plus effroyables conditions pour être parqués dans des lieux de fortune, salle des fêtes, gymnases, théâtres, sans eau, ni électricité, ni toilette, dormant sur la paille ou par terre, affamés et au désespoir de revoir un jour les leurs après cinq ans passés dans des camps de prisonniers. Leur libération fut souvent endeuillée par les combats entre les nazis et les Alliés, notamment Soviétiques, mais parfois ils furent pris pour cible par leurs libérateurs qui ignoraient qu'ils tiraient sur un camp de prisonniers.

Après la guerre

À partir de 1944, les autorités françaises confieront à Christiane Faure la mise en place d'une Éducation populaire, qui deviendra le ministère de la culture, et dont les premiers membres seront en partie issus du camp Oflag IV-D.

Prisonniers notables

- Raymond Abellio[18] (1907-1986), écrivain.

- Eugène Arnaud (1905-1988)[19] - [20], Ingénieur, futur chef de camp du Jamboree de la Paix en 1947.

- Jacques Arnold (1912-1995), écrivain.

- André Arthus-Bertrand (1885-1982), grand-père de Yann Arthus-Bertrand

- Pierre Barbier, (1910-1971), Directeur Général de l'Union Commercial à Meaux (77), Officier de renseignements.

- Maurice Bayen (1902-1974), évadé en octobre 1941, physicien.

- Pierre Birot[21] (1909-1984), géographe.

- René Bondoux (1905-2001), escrimeur.

- Raymond Bour[2] (1905-1971), chansonnier et acteur.

- Louis Bousigues (1914-1979), prêtre.

- Rémy Boutavant[22] (1911-1979), Député de Saône et Loire (1946-58), Instituteur.

- Patrice de Butler (1912-1948), tué en Indochine, et Patrick de Butler, 28e lord Dunboyne (1917-2004), futur juge à la Cour Suprême.

- Paul Colline[23] - [2] (1895-1991), chansonnier et acteur.

- Père Yves Congar (1904-1995), dominicain.

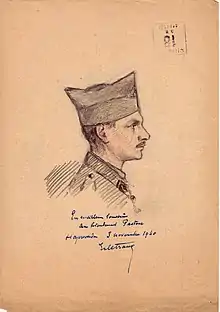

- Jean Pastour (1903-1993)

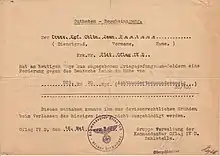

- Camille Jacquenod (1906-1971)[24] (le site indique à gauche stalag IV-B, mais le scan du document original à droite montre oflag IV-D, comme sur un album photo familial), Directeur national du Comité fond FFS et des Equipes de France de 1947 à 1968[25] - [26]

- Jean-René Debrix[2]

- Jean Defradas[27] (1911-1974), helléniste.

- Georges Delance[2], auteur dramatique.

- Pierre Demargne[21] (1903-2000), historien.

- Paul Derenne (1902-1997)

- Eugène Detape, philosophe.

- Pierre Duquet (pcd), peintre picard.

- Jacques Eynaud de Faÿ (1908-2009), frère de Jean (1907-1992), commandant des FFI du Maine-et-Loire, amiral.

- François Faure (1897-1982), évadé en novembre 1940, résistant.

- Jacques Fauvet (1914-2012), journaliste.

- Fernand François (1900-1991), écrivain.

- Pierre Frédérix[2] (1905-1998), journaliste et écrivain.

- Pierre Froumenty[2], basse de l'opéra.

- Louis Poirier, dit Julien Gracq, (1910-2007), écrivain, libéré en février 1941 pour raison de santé.

- Julien Guey.

- Jean Guitton (1901-1999), philosophe.

- Bernard Guyon[28] - [21] (1904-1975), professeur de littérature, spécialiste de Balzac.

- Armand Hoog.

- Jean Huerre (1915-2016), en religion frère Denis, abbé de l'abbaye de la Pierre-qui-Vire (1952-1977)[29].

- Max Ingrand[30] (1908-1969), maître-verrier.

- Yves Jolly (1917-2006), ingénieur général de première classe (général de division), commandant de l’ESAM (Bourges).

- Conrad Kilian (1898-1950), géologue, libéré en 1941 au titre d'ancien combattant.

- Michel Labrousse[31] (1912-1988), historien.

- Roger de Lafforest[2] (1905-1998), journaliste et écrivain.

- Jacques de La Vaissière de Lavergne[17] (1915-2001).

- Patrice de La Tour du Pin (1911-1975), poète.

- Abbé René Laurentin[32] (1917-2017), mariologue.

- Albert Lautman (1908-1944), mathématicien, évadé en 1941, résistant, fusillé.

- Jean-Charles Legrand (1900-1982), avocat[33]

- Pierre Lelong (1908-1984), peintre.

- Pierre-Louis Mallen (1909-2004), journaliste.

- Pierre Marquet[2], metteur en scène.

- Robert Mazet[34] (1903-1991), mathématicien.

- Christian Megret de Devise[35] (1908-1986), Général de Brigade, Compagnon de la Libération.

- Yves Miossec (1907-2001), écrivain de langue bretonne.

- Louis Moulinier.

- André Payan (1913-1984), professeur diplômé de l'ENSET et journaliste, futur expert du BIT-ONU.

- Marcel Prenant (1893-1983), biologiste, libéré en 1941 au titre d'ancien combattant.

- Tristan Richepin[2]

- Marc Rouvillois (1903-1986), libéré en 1941, libérateur de Strasbourg en 1944

- Jean Sicurani (1915-1977), libéré en avril 1945, diplômé de l'ENFOM, gouverneur, préfet, ambassadeur

- Robert Stoeffler (1917-2001), Chimiste[36], .

- Pierre Widmer (1912-1999), pasteur.

- Jacques de Witasse [10]

Archéologues

- Louis-René Nougier,

- Charles Potut, chercheur sur le Néolithique, charentais,

- Abbé P. Mouton, chercheur en Haute-Marne,

- Pierre Dollé,

Archives

Les archives du Centre d'entraide de l'Oflag IV-D créé en septembre 1942, devenu en septembre 1945 l'Amicale des anciens prisonniers de l'Oflag IV-D, ont été versées aux Archives nationales.

Notes et références

- Patricia Gillet, Le théâtre dans les camps de prisonniers de guerre français, 1940-1945, in : Théâtre et spectacles hier et aujourd'hui : époque moderne et contemporaine, Paris, Ed. du CTHS, , 598 p. (ISBN 978-2-7355-0220-2, OCLC 716138670), p. 269 et 270.

- Derrière les barbelés, Louis Walter

- André Gueslin, Les facs sous Vichy: étudiants, universitaires et université de France

- Scoutisme dans un camp de prisonnier sur le site de l'AHSL

- Eugène Arnaud sur Scoutopédia

- Maurice Bayen sur Scoutopédia

- Delphine Montagne, « La carte et les prisonniers », hal-01686022, (lire en ligne)

- Christian Megret de Devise (1908-1986) (présentation en ligne)

- Jean-François Sirinelli, « Génération intellectuelle », sur Google livres (consulté le )

- De notre correspondante locale Françoise Buffière, « Sainte-Foy-lès-Lyon - Histoire / Le capitaine de Witasse, ce héros qui a rapatrié la Mercedes d’Hitler », Le Progrès, (lire en ligne, consulté le ).

- Léonce Petitcolin, Les fortes têtes, 1940-1944, La forteresse de Colditz., édition France-empire, 1985. p.94 à 103

- Lieutenant Paul du Gardin : 1re. 23/9/41 Souterrain, 2e. 8/2/42 Sectionnement de barbelés, 3e. 8/6/42 Souterrain, 4e. 24/5/44 Tunnel de l'appel (Lübeck), non repris il rejoint les FFI. Général Le Brigant, Les Indomptables, Paris, Berger-Levrault, coll. « La seconde guerre mondiale, histoire et souvenirs », , 222 p. (lire en ligne)

- Lieutenant Léonce Petitcolin : 1re. 23/7/41 Souterrain, 2e. 8/6/42 Souterrain. Général Le Brigant, Les Indomptables, Paris, Berger-Levrault, coll. « La seconde guerre mondiale, histoire et souvenirs », , 233 p. (lire en ligne)

- Lieutenant Christian Courmes : 1re. 23/9/41 Souterrain, 2e. 3/2/42 Sectionnement de barbelés, 3e. 8/6/42 Souterrain, 4e. 18/5/44 Tunnel de l'appel (Lübeck), non repris il rejoint les FFI. Général Le Brigant, Les Indomptables, Paris, Berger-Levrault, coll. « La seconde guerre mondiale, histoire et souvenirs », , 210 p. (lire en ligne)

- Chasseurs alpins Jean-Paul Bugault (HEC) : 1re. 23/7/41 Souterrain, 2e. 8/6/42 Souterrain, 3e. 23/5/44 Tunnel de l'appel (Lübeck). Général Le Brigant, Les Indomptables, Paris, Berger-Levrault, coll. « La seconde guerre mondiale, histoire et souvenirs », , 217 p. (lire en ligne)

- Chasseurs alpins Jean Vial (HEC) : 1re. , 2e. 25/6/42 Étant à l'hôpital (faux malade) Général Le Brigant, Les Indomptables, Paris, Berger-Levrault, coll. « La seconde guerre mondiale, histoire et souvenirs », , 214 p. (lire en ligne)

- Jacques de la Vaissière (préf. Jean Guitton), Silésie, morne plaine : cahier dans un grenier, Paris, France-Empire, , 478 p. (ISBN 978-2-7048-0665-2, OCLC 407064619)

- « Vu de droite », sur google books (consulté le )

- Eugène Arnaud sur Scoutopedia

- Rôle d'E.Arnaud à l'Oflag IV D sur le site de l'Histoire du scoutisme laïque

- « Les facs sous Vichy », sur google books (consulté le )

- Mémoires de vie, Remy Boutavant, 1992 (Edt. du Cerf).

- « Le Figaro », sur Gallica, (consulté le )

- « Recherche Filae.com », sur Filae (consulté le )

- https://www.ctjean.com/Public/Camille_Jacquenod/Camille-Jacquenod-FFS-Comite-Fond.pdf

- « Camille Jacquenod, président du Comité Fond FFS », sur Anciennement http://www.universki.fr/imgs/dirigeants/Camille-Jacquenod.pdf mais ce site a retiré ce pdf début 2019 (consulté le )

- « idref », (consulté le )

- Dom Luc Cornuau, osb, « Dom Denis Huerre », Alliance des monastères, vol. 112, (lire en ligne).

- « Paris-soir », sur Gallica, (consulté le )

- « Revue de Comminges », sur Gallica, (consulté le )

- Dieu notre père: Au-delà de la mort du père

- « Paris-soir », sur Gallica, (consulté le )

- « La vie des sciences », sur Gallica,

- fils de l'aviateur Victor Stoeffler, record du monde de distance (2160 km) en vol de nuit le 13 et 14 Octobre 1913

Bibliographie

- Pierre Bertrand, Oflag IV-D. Annales et répertoires, Arras, Imprimerie centrale de l'Artois.

- Jean Guitton, Journal de captivité 1942-1943.

- Pierre Lelong, Une vie de camp, prisonnier à l'Oflag IV-D, Henri Curtil éditeur, 1945.

- Étienne Morin, Captivité, scènes de la vie au camp.

- Louis-René Nougier, "La préhistoire à l'Oflag IV D. Elsterhorts (Haute-Lusace)", in Bulletin de la Société préhistorique de France, tome XXXIX, no 10-12, p. 253-255.

- Général Noël de Cointet, Souvenirs de l'Oflag IV-D.

- Pierre Duquet, Oflag 4-D, dessins et poèmes de captivité, 1991.

- Jacques de la Vaissière (préf. Jean Guitton), Silésie, morne plaine : cahier dans un grenier, Paris, France-Empire, , 478 p. (ISBN 978-2-7048-0665-2, OCLC 407064619)

- Maurice Rémy, Drôle de monde, Paris, 1941 (42 impressions).

- Maurice Rémy, Les écoles de perfectionnement d'Hoyerswerda, Oflag IV D, Paris, 1942 (in-folio, 40 planches).

- Louis Walter, Derrière les barbelés, 1942.

Voir aussiLes Écoles de Perfectionnement d'Hoyerswerda, Oflag IV D

Articles connexes

- Oflag IV-B : camp d'officiers Alliés - généraux d'une part et, d'autre part, subalternes venus en février 1945 de l'Oflag IV D - prisonniers de guerre dans la forteresse de Königstein en Allemagne.

- Forteresse de Königstein où furent transférés en février 1945 une partie des prisonniers de l'Oflag IV D.

- Oflag

- Prisonnier de guerre

Liens externes

- Archives de l'amicale des anciens prisonniers de guerre de l'Oflag IV-D

- Histoire du scoutisme laïque pendant la guerre à l'Oflag IV D

- Évasion du colonel Monne

- Souvenirs de captivité de Paul Klein

- L'évacuation de l'OFLAG IV-D - De Hoyerswerda à Paris, février-avril 1945. Du Général Noël de Cointet