Nouvelle synagogue de Szeged

La Nouvelle synagogue de Szeged, située à Szeged en Hongrie est considérée comme l'une des plus grandes et des plus belles synagogues hongroises. Construite au début du XXe siècle, elle est toujours en activité.

| Type | |

|---|---|

| Fondation | |

| Styles | |

| Architecte | |

| Religion |

| Coordonnées |

46° 15′ 14″ N, 20° 08′ 34″ E |

|---|

Historique

En 1686, la ville de Szeged, libérée du joug turc par l'armée autrichienne est presque totalement vidée de ses habitants. Des Serbes, des Allemands et des Juifs commencent alors à s'y installer. En 1786, la population juive reçoit l'autorisation du Conseil de régence de s'établir dans cette ville royale libre. Une communauté juive est fondée en 1791 et une première synagogue est construite à Szeged dans les années 1800-1803. Il ne reste rien de cette première synagogue.

Dans les années 1840-1843, elle est remplacée par une nouvelle synagogue, et cette petite ancienne synagogue, située rue Hajnóczy, à proximité de la Nouvelle synagogue, existe toujours et est actuellement la propriété de la municipalité de Szeged qui l'utilise à des fins culturelles. En dépit de sa petite taille, ce bâtiment construit par Henrik Lipovszkyego et Jozsef Lipovszkyego est une des plus remarquables constructions néoclassiques de Hongrie[1].

À la fin du XIXe siècle, le nombre de fidèles juifs ayant fortement augmenté, l'ancienne synagogue devient trop petite, et la communauté décide de construire une nouvelle synagogue. Un concours d'architectes est ouvert en 1898, et en 1900, ce sont les plans conçus par l'architecte hongrois de Kisbér, (Leopold) Lipót Baumhorn (1860-1932), disciple d'Odon Lechner, fondateur du style Art nouveau hongrois, dit sécessionniste, qui sont retenus. Lipót Baumhorn est renommé pour avoir construit, entre autres, plus de 24 synagogues en Hongrie. Les architectes de Budapest Marcel Komor et Dezso Jakab, arrivés seconds du concours, utiliseront les plans présentés au concours, pour la construction de la synagogue de la ville voisine de Subotica, qui sera dédiée en 1902.

La synagogue de Szeged, construite entre 1900 et 1902, est une des plus grandes synagogues de Hongrie: longue de 48 mètres, sur 35 mètres de large et 48,6 mètres de haut. Sa hauteur intérieure atteint 32 mètres. Basée sur les nouvelles techniques de construction du début du XXe siècle, son ossature interne est entièrement métallique. Le grand-rabbin Immánuel Löw (1854-1944) joue un rôle important dans la conception de la synagogue, collaborant activement avec l'architecte. Il est à la source de tous les motifs floraux et des symboles bibliques que l'on retrouve dans la décoration intérieure. L'ambition de l'architecte Baumhorn est de réaliser un bâtiment qui encourage les fidèles à être fidèles aux grands idéaux et ouverts à une large générosité.

Les travaux sont confiés aux entrepreneurs János Szilágyi, Ede Schaar et Vilmos Stark. En raison de la grande dimension du terrain disponible, l'architecte a toute la liberté pour construire un imposant bâtiment symétrique, situé au centre de la parcelle et faisant sur les fidèles et les visiteurs une énorme impression. Presque tous les styles possibles sont exploités pendant la construction, donnant finalement à l'ensemble un style éclectique, exprimant les capacités d'assimilation des Juifs[2].

La coupole est de style byzantin, les colonnes qui soutiennent les galeries, de style roman, mais la voûte étoilée au-dessus des orgues est de style gothique. La forme extérieure du dôme est de caractère baroque. Cependant, le mélange des styles ne choque pas, car il crée une unité entre l'harmonie des couleurs, beige, bleu et or. Sur une arche imposante séparant la nef du chœur, Immánuel Löw a fait peindre l'inscription en hongrois "Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!'' ("Tu aimeras ton prochain comme toi-même" – Lévitique 19-18) avec une traduction en hébreu de sens légèrement différent: "Tu aimeras ton prochain parce qu'il est pareil à toi".

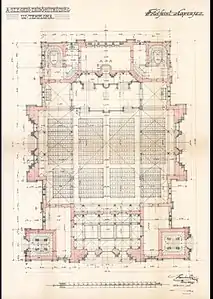

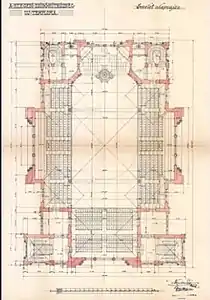

Plans d'architecte

Plan du rez-de-chaussée (Salle réservée aux hommes)

Plan du rez-de-chaussée (Salle réservée aux hommes) Plan du 1er étage (Galerie des femmes)

Plan du 1er étage (Galerie des femmes)

Architecture de la synagogue

Le mélange de styles dans la synagogue de Szeged la rend difficilement classifiable. Elle est souvent considérée comme de style sécessionniste (une des branches de l'Art nouveau en vogue dans l'Empire austro-hongrois au début du XXe siècle)/historiciste[3].

Le grand-rabbin Immanuel Lőw est un brillant spécialiste de la prose, de la rhétorique, du folklore, de la botanique et des traditions juives[4] hongroises. Il publie en 1926 Die Flora der Juden en quatre volumes[5] - [6] - [7] - [8] qui sera diffusé mondialement. Il suit attentivement la décoration intérieure de la synagogue et va sélectionner personnellement les nombreux motifs bibliques de l'autel, les ornements des murs et les scènes et évènements de la vie juive représentés dans les vitraux. Ceux-ci seront réalisés par le maître verrier Miksa Róth.

La synagogue contient 1 340 places assises, 740 pour les hommes au rez-de-chaussée, et 600 pour les femmes dans les galeries du premier étage. La synagogue et le siège de la communauté juive, construit en même temps que la synagogue, sont situés dans un grand jardin aménagé. Certains arbres du jardin, la rangée d'ifs en face de la façade principale, les chênes pédonculés, et les Paulownias sont les témoins de l'expertise botanique d'Immánuel Löw.

L'intérieur de la coupole, les vitraux

La plus belle partie de la synagogue est l'intérieur de la coupole qui symbolise le monde. Selon les enseignements de la religion juive, il y a trois facteurs importants dans la vie : le travail, la culture et les actions pieuses. Dans le langage biblique, ces trois actions sont exprimées par les quatre mots hébraïques qui ont été peints sur les goussets au-dessus des colonnes soutenant le dôme. Les 24 colonnes du tambour de la coupole symbolisent les 24 heures de la journée et les 24 livres de l'Ancien Testament. Le buisson de roses sauvages au-dessus symbolise quant à lui la Révélation. L'ensemble crée l'impression d'un espace sans fin coloré de fleurs et d'une succession de coupoles sur un revêtement de verre bleu étoilé. En haut, la voûte bleue du ciel rayonne avec, en son centre, au sommet, une Étoile de David.

Les vitraux des fenêtres du dôme, ainsi que tous les vitraux de la synagogue ont été conçus et réalisés dans l'atelier de Miksa Róth. Le thème des vitraux du rez-de-chaussée et des fenêtres des différents étages représente les épisodes les plus importants de la nation juive, jusqu'à la période de construction de la synagogue. Au-dessus de l'entrée principale, l'image de l'ancienne synagogue devant laquelle se trouve une barque, rappelant la grande inondation de 1879, et à côté, la Nouvelle synagogue inaugurée en 1902[9] - [10].

L'Arche sainte

Un autre joyau de la synagogue est l'Arche sainte, qui puise son inspiration dans le Second Temple de Jérusalem. La blancheur et les dorures de l'Arche sainte, mettent en relief la couleur bleue du chœur. La porte de l'Arche, comme celle de l'Arche d'alliance, est en bois de sittim (de la famille de l'acacia) des berges du Nil. Ses charnières, en forme de cloche, représentent des tiges d'hysope, symbolisant l'humilité et la pureté de l'âme. L'ensemble est surélevé, et on y accède par deux escaliers latéraux. L'Arche contient dix-huit Sifrei Torah (rouleaux de Torah), protégés par de magnifiques parures en velours brodé.

Devant l'Arche, se trouve la table de prière (bimah) en marbre de Jérusalem. Une description de la construction de la synagogue avait été scellée dans une de ses pierres angulaires, mais malheureusement, cette description a disparu lors de la Seconde Guerre mondiale. Derrière la table, le pupitre pour le prêche. Au-dessus de l'arche, la lampe éternelle (ner tamid) en fer forgé est depuis la restauration de la synagogue, alimentée par des cellules solaires.

De chaque côté de l'arche, se trouvent des candélabres en bronze, similaires à ceux situés dans le Temple de Jérusalem et qui furent détruits par l'empereur romain Titus en 70 de notre ère. Les deux du milieu sont dorés et ornés de pierres semi-précieuses. Au-dessus de l'autel, le petit dôme est une version simplifiée du grand dôme.

L'orgue

Derrière l'arche sainte, se trouve l'orgue, travail du facteur d'orgue Lipót C. Wegenstein de Timişoara. Sa reconstruction en 2001 a été effectuée par la société "Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft" de la ville de Pécs. L'orgue possède 2 317 tuyaux, 42 registres et 2 claviers. Il est utilisé non seulement dans un but liturgique, mais aussi pour des concerts organisés dans la synagogue qui présente une acoustique remarquable.

Hall d'entrée

On pénètre dans la synagogue par un hall qui sert de lieu d'exposition, consacré à perpétuer la mémoire des victimes de la Shoah. Pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 6 600 Juifs de Szeged sont déportés vers les camps d'extermination. Moins de 1 000 survivront. Les noms des personnes assassinées sont gravés sur des plaques de marbre. Une autre plaque commémore le martyre des 3 000 Juifs hongrois de la province serbe de Voïvodine, et une autre les martyrs juifs de Kistelek. Deux cercueils noirs rendent hommage aux victimes vulnérables : les enfants et les personnes âgées. En 1944, la synagogue se trouvait au centre du ghetto local, puis a servi de lieu de stockage pour les biens confisqués aux Juifs.

Chaque année, en juin, le jour du souvenir de la déportation de 1944, une commémoration multiconfessionnelle se déroule dans la synagogue devant les plaques de marbre.

Après la Seconde Guerre mondiale

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le problème le plus important est le problème humain. À la suite des massacres nazis et de l'émigration d'une grande partie des survivants principalement vers Israël et les États-Unis, la communauté juive de Szeged ne compte plus que quelques centaines de fidèles. La préservation de la synagogue et de son mobilier, ainsi que du bâtiment communautaire sont des charges trop importantes pour la petite communauté. En 1979, certains travaux de rénovation sont entrepris pour empêcher les pigeons et autres oiseaux de pénétrer dans les bâtiments et pour supprimer les fuites des toits

En 1990, est créé le fond Szegedi Zsinagógáért Alapítvány pour la rénovation de la synagogue, permettant à des manifestations culturelles (concerts d'orgue, expositions) de financer les rénovations en cours. La restauration de la synagogue touche maintenant à sa fin, grâce entre autres à l'aide de l'état hongrois et des autorités locales, mais aussi de donations provenant principalement de Juifs de Szeged ayant émigrés aux États-Unis.

Depuis la fin de la guerre, la synagogue a fonctionné sans interruption malgré le petit nombre de fidèles.

Notes

- (hu): Voir livre de Apró Ferenc & Péter László: Szeged

- (hu): Immánuel Löw: A szegedi új zsinagóga (Nouvelle synagogue de Szeged)

- (en): Historism and Art Nouveau in Hungarian architecture around 1900 « Copie archivée » (version du 21 juillet 2011 sur Internet Archive)

- (de): Immanuel Lőw: Studien zur jüdischen Folklore, Zusammengestellt und mit einem Vorwort von Alexander Scheiber; réédition: Olms Verlag; Hildesheim; 1975; (ISBN 3487043270) ; (ISBN 978-3487043272)

- (de): Immanuel Lőw: Die Flora der Juden. 1. Kryptogamae, Acanthaceae, Graminaceae; réédition: Gg Olms; 1967; ASIN: B0000BSEGR

- (de): Immanuel Lőw: Die Flora der Juden. 2. Iridaceae, Papilionaceae; réédition: Gg Olms; 1967; ASIN: B0000BSEGS

- (de): Immanuel Lőw: Die Flora der Juden. 3. Pedaliaceae, Zygophyllaceae; réédition: Gg Olms; 1967; ASIN: B0000BSEGT

- (de): Immanuel Lőw: Die Flora der Juden. 4. Zusammenfassung, Nachträge, Berichtigungen, Indizes, Abkürzungen; réédition: Gg Olms; 1967; ASIN: B0000BSEGU

- (hu): Csongrád: építészeti emlékei

- (hu): Somorjai Ferenc: Szeged : új zsinagóga

Bibliographie

- (pl) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en polonais intitulé « Nowa Synagoga w Segedynie » (voir la liste des auteurs).

- (hu) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en hongrois intitulé « Szegedi zsinagóga » (voir la liste des auteurs).

- (hu): Lőw Immánuel: A szegedi új zsinagóga; Szeged; Traub; 1903.

- (hu): Csongrád: építészeti emlékei (Monuments d'architecture); éditeur: Tóth Ferenc; Szeged;, 2000. 757, (ISBN 963-7193-28-6) ; Új zsinagóga (Nouvelle synagogue); page: 415-417.

- (hu): Somorjai Ferenc: Szeged : új zsinagóga; Budapest; TMK Egyesület; 2001; 20 o. Bibl. 20; Angol nyelvű összefoglalóval; (ISBN 963-554-480-4)

- (hu): Apró Ferenc & Péter László: Szeged : a városról lakóinak és vendégeinek; Szeged; Grimm Kiadó; 2002; 240 o. ill; (ISBN 963-9087-58-0) ; Új zsinagóga pages: 173-178.

- (hu): Somorjai Ferenc: Szeged; Collection: Ser. Panoráma : magyar városok (Villes hongroise); Szeged; Panoráma; 2002; 325 o. ill; (ISBN 963-243-860-4) Új zsinagóga pages: 163-171.

- (hu): Bálint Sándor: Szeged városa; Szeged; Lazi; 2003; 171 o. ill; Új szinagóga page: 133; (ISBN 963-9416-49-5)