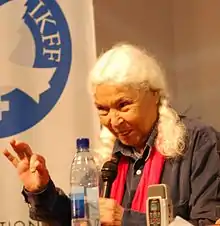

Nawal El Saadawi

Nawal El Saadawi (en arabe نوال السعداوي) née le près du Caire et morte le au Caire[1], est une écrivaine et psychiatre, figure égyptienne de l’émancipation des femmes dans le monde arabe[2].

| Naissance |

Kafr Tahla, Égypte |

|---|---|

| Décès |

Le Caire |

| Nationalité | Égyptienne |

| Activité principale |

Médecin psychiatre et écrivaine |

| Conjoint |

Sherif Hatata |

| Langue d’écriture | Arabe |

|---|

Elle est emprisonnée en 1981 pour s'être opposée à la loi du parti unique sous le président Anouar el-Sadate. Son livre Mémoires de la prison des femmes relate cet épisode. Libérée sous le président Hosni Moubarak elle fonde en 1982 l’Association arabe pour la solidarité des femmes qui est interdite en 1991. Ses œuvres sur la condition de la femme, sur l'intégrisme religieux et sur les brutalités policières lui valent d'être poursuivie et contrainte à plusieurs reprises à l'exil. Elle revient par la suite en Égypte[3].

Biographie

Nawal El Saadawi naît à Kafr Tahla, au nord du Caire, dans le delta de la basse Égypte[4]. Son père est fonctionnaire au ministère de l’Éducation ; sa mère est issue d’une famille bourgeoise. Cette mère, musulmane traditionaliste, insiste pour que sa fille soit excisée à l’âge de six ans[5]. Cependant, contrairement aux habitudes, ils envoient à l’école leurs neuf enfants, et non seulement les garçons. Nawal El Saadawi était une bonne élève, et en 1949, entre en faculté de médecine[5]. Diplômée de l’université du Caire en 1955, elle étudie ensuite à l'université Columbia (New York)[6].

Elle fait un premier mariage avec Ahmed Helmi, étudiant en médecine et militant pour la liberté, dont elle divorce. Son second mari est un riche traditionaliste, avec lequel Nawal El Saadawi rompt lorsqu’il s’oppose au fait qu’elle écrive, une activité qu’elle exerce depuis l’enfance. En 1964, elle épouse Sherif Hetata (en), médecin et romancier qui traduit en anglais plusieurs de ses livres.

Une fois diplômée, elle travaille comme médecin à l’université, ainsi qu'au Centre de santé rurale à Tahala pendant deux années. De 1958 à 1972, elle est directrice générale de l’éducation à la santé publique, au ministère de la Santé. Elle est en même temps éditrice responsable du magazine Health et secrétaire général auxiliaire de l’Association égyptienne de médecine.

En 1969, elle publie Al-imra'a wa-l-jins (traduit en français en 2017 par A.Drissi Messouak par La femme et le sexe)[7].

En 1972, elle est révoquée de son poste au ministère pour avoir publié La femme et le sexe, qui traite de sexualité, de religion et du traumatisme de l’excision – autant de sujets tabous dans le pays[4]. Health est interdit et les livres de Nawal El Saadawi sont censurés. « Tout, dans ce pays, est dans les mains de l’État et sous son contrôle direct ou indirect », écrit-elle plus tard dans ses Mémoires d’une prison de femmes, « grâce à des lois reconnues ou tacites, par la tradition ou par une peur de l’autorité depuis longtemps établie et profondément enracinée. »

De 1973 à 1978, elle exerce son métier d’écrivaine à l’Institut supérieur de littérature et de science. Elle publie des essais, tels que Al mar’a wal sira’ al-nafsi (1976), qui traite des femmes et du conflit psychologique, ou La Face cachée d’Ève (1977), publié à Beyrouth. Elle est chercheuse à la faculté de Médecine de l’université Ain Shams, au Caire, et travaille pour les Nations unies en tant que directrice du Centre africain de recherche et de formation pour les femmes en Éthiopie, de 1978 à 1980. Elle est également conseillère pour la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique occidentale, au Liban. En 1981, elle s’oppose à la loi du parti unique édictée par Anouar el-Sadate. Elle est arrêtée et emprisonnée le 6 septembre 1981 dans la prison pour femmes de Qanatir, pour infraction à la Loi de protection des valeurs contre le déshonneur. En 1981, ses opinions politiques franches lui valent d'être accusée de crimes contre l’État et emprisonnée pendant trois mois – elle a utilisé ce temps pour écrire les Mémoires de la prison des femmes sur un rouleau de papier toilette, avec un crayon à sourcils introduit par une prisonnière[8]. Son incarcération lui inspire également l'écriture d'une pièce de théâtre publiée en langue arabe 1984 et traduite en français par Magda Wassef sous le titre Douze femmes dans Kanater[9]. La prison lui est déjà familière, puisqu’elle y a mené des études dans les années 1970 auprès des détenues. Après la mort du président Sadate en , elle est libérée le 25 novembre 1981[6].

En 1982, elle fonde l’Association arabe pour la solidarité des femmes, qui est interdite en 1991[4]. Après son roman La Chute de l’iman, en 1987, publié au Caire, elle commence à recevoir des menaces de la part de groupes fondamentalistes. Lorsque son nom apparaît sur une liste fondamentaliste de condamnés à mort, elle s’envole avec son mari pour les États-Unis, où elle enseigne à l'université Duke et à l'université d'État de Washington à Seattle.

En 1990, elle retrouve un cahier qui date de ses années de collège, où elle raconte la vie d'une jeune fille appelée Souad. Elle décide de publier ce cahier tel quel, quarante cinq ans après l'avoir écrit, sous le titre Moudhakkirât tifla ismouhâ Souad (traduit en 2006 par Inès Horchani par Mémoires d'une enfant prénommée Souad[10]).

En 1996, elle revient en Égypte[11].

Mémoires d’une prison de femmes est publié en 2002 à Londres, par The Women's Press. Elle publie en une pièce de théâtre en arabe intitulée Dieu démissionne de la réunion au sommet. Jugé blasphématoire par l’université islamique du Caire, ce livre est retiré de la vente avant même l'ouverture du procès qui lui est intenté sur plainte de l'Université al-Azhar pour apostasie et non-respect des religions. Elle s'exile à nouveau. De nombreuses voix s'élèvent pour soutenir l'écrivaine dont celle de Fadela Amara. Une pétition est lancée. En 2008, elle gagne son procès et regagne l'Égypte mais elle continue à enseigner aux États-Unis.

Le , elle apporte son soutien aux manifestants de la place Tahrir au Caire, pour le départ de Mohammed Hosni Moubarak. Le , elle est à l'initiative, avec sept autres femmes arabes, de L'Appel des femmes arabes pour la dignité et l'égalité[12].

Œuvre littéraire

Ses premières nouvelles ont été publiées dans des journaux et des magazines. Ses premiers romans sont parus dans les années 1950. En 1958, elle fait ses débuts de romancière avec Mémoires d’une femme docteur, un roman partiellement autobiographique. Ce livre est considéré comme l’œuvre fictionnelle pionnière dans le féminisme moderne du monde arabe, même si, à la fin, la protagoniste révoltée accepte son sort[4].

En 1969, paraît Al-imra'a wa-l-jins (traduit en français par Abdelhamid Drissi Messouak en 2017 sous le titre La femme et le sexe[13]) qui questionne le rapport des femmes arabes à leur sexualité, et analyse les rapports entre hommes et femmes dans une perspective de Gender Studies.

Dans les années 1970, elle continue à critiquer ouvertement le système patriarcal et à aborder des sujets tabous, tel que l'excision, l’avortement, la sexualité, les abus sexuels sur les enfants, et les différentes formes d’oppression des femmes. L’oppression sexuelle et sociale est mise en relation avec la doctrine religieuse dans son court roman Elle n’a pas sa place au paradis, publié en 1972.

L'ouvrage Femme au degré zéro, édité en 1975, est partiellement inspiré par ce que Nawal El Saadawi a pu collecter comme témoignage à l’université Ain Shams sur la santé mentale des femmes. Dans la prison pour femmes de Qanatir, elle a rencontré le personnage principal, Ferdaous, une femme abusée dans son enfance et dont la recherche de liberté finit en quête de revanche et dans le meurtre de son souteneur. Un psychiatre l’interroge à la veille de l'exécution. La mort lui semble une victoire : « Je ne veux rien. Je n’espère rien. Je ne crains rien. C’est pour ça que je suis libre. Parce que, tout au long de notre vie, ce sont nos désirs, nos espoirs, nos craintes qui nous asservissent. » Le livre a été traduit en français sous le titre Ferdaous, une voix d’enfer par Assia Djebar et Essia Trabelsi en 1981 aux éditions des femmes à Paris alors que l'autrice était incarcérée pour ses opinions politiques.

En 1978, lors d’un séjour à Addis-Abeba, elle rédige Le Voile, où la protagoniste révèle ses pensées au lecteur, mais pas à son amant. En 2014, son roman, Innahu al-dam (C’est le sang), paru à Beyrouth, témoigne pour l'émancipation politique et féminine, et contre des lois pseudo-religieuses[11].

La découverte et la publication, en 1990, de Moudhakkirât tifla ismouhâ Sou'âd (traduit en français par Inès Horchani sous le titre Mémoires d'une enfant prénommée Souad[14] en 2006) marque un tournant dans la réception de l'œuvre de Nawal Saadâwî. C'est une œuvre de jeunesse, écrite par la collégienne Nawal Saadâwi, qui exprime déjà sa volonté de comprendre en exerçant son esprit critique.

En 2007, à l'occasion de la remise du titre de docteure honoris causa à l'université libre de Bruxelles, Lansman Éditeur publie Isis, une pièce à la fois drôle et caustique, traduite de l'arabe par Xavier Luffin et adaptée en français par Emile Lansman. Il s'agit d'une des rares œuvres de l'auteure accessible en français.

Elle a reçu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le prix du Conseil supérieur de littérature en 1974, le prix littéraire de l’amitié franco-arabe en 1982[6], le prix littéraire de Gubran en 1988, ou prix suédois Stig Dagerman en 2012[11].

Caractéristiques de l'œuvre de Nawal El Saadawi

Les caractéristiques de l’écriture de Nawal El Saadawi sont le mélange entre fiction et données réelles, sa connaissance des sciences médicales, les détails autobiographiques, et la description de maladies sociales. Elle a su aborder avec courage des sujets tabous tels que le fondamentalisme religieux, la violence domestique, l'excision et les abus sexuels, et est devenue une des auteures majeures s'exprimant sur la condition féminine, au-delà des clivages entre Orient et Occident[4] - [15]. Son message a impacté les mouvements féministes arabes à leurs débuts. En Tunisie notamment, le mouvement féministe indépendant l'a invité au club culturel Tahar Haddad afin de présenter ses livres, et a tenu des séances de lectures sur ses ouvrages[16].

Publications

Œuvres traduites en français

- 1958 : Femmes égyptiennes, tradition et modernité (mémoires), traduit de l’arabe par Essia Trabelsi et Emma Chettaoui, des femmes-Antoinette Fouque, Paris, 1991 (1973), 227 p. (ISBN 9782721004093) (Titre original : Kānat hiya al-aḍʻaf, « Mémoires d’une femme docteur »)

- 1969 : La Femme et le Sexe, ou Les souffrances d'une malheureuse opprimée (essai), traduction d'Abdelhamid Drissi Messouad, Éditions L’Harmattan, Paris, 2017. (ISBN 978-2343121789) (Titre original : Al-imra'a wa-l-jins, المرأة والجنس)

- 1977 :

- Ferdaous, une voix en enfer (roman), traduit de l'arabe par Assia Djebar et Essia Trabelsi, préface d’Assia Djebar de l’Académie française, des femmes-Antoinette Fouque, coll. Poche, Paris, 2022 (1981, 2007), 162 p. (ISBN 9782721009425) (Titre original : Emra'a enda noktat el sifr, امرأة عند نقطة الصفر, « La Femme au point zéro », écrit en 1975).

- 1977 : La Face cachée d’Ève : Les femmes dans le monde arabe (essai), traduit de l’anglais par Elisabeth Geiger van Essen, Éditions des femmes, Paris, 1982, 411 p. (ISBN 9782721002266) (Titre original : Al-Wajh al-'ari lil-mar'a al-'arabiyy, « Le Visage nu des femmes arabes »).

- 1983 : Mémoires de la prison des femmes (mémoires), traduit de l’arabe par Magda Wassef, Le Serpent à Plumes, 2002, 267 p. (Titre original : Mudhakkirat fi Sijn al-Nisa) (ISBN 978-2842613334)

- 1984 : Douze femmes dans Kanater (théâtre), traduit de l’arabe par Magda Wassef, Éditions des femmes, Paris, 1984, 249 p. (ISBN 9782721002624) (Titre original : Ithna 'ashar imra'a fi zinzana wahida, « Douze femmes dans une cellule »).

- 1985 : Isis (théâtre), Lansman, Manage (Belgique), 2007. (ISBN 978-2872826100)

- 1990 : Mémoires d'une enfant prénommée Souad (novella), traduit de l’arabe par Inès Horchani, LCM Éditions, coll. « Mots d’elle » Le Mans, 2019 (2007), 83 p. (ISBN 978-2-490780-08-2) (Titre original : Moudhakkirât tifla ismouhâ Sou'âd)

- 2008 : Zina, le roman volé (roman), traduit par Houda Ben Ghacham, Luc Pire, Waterloo (Belgique), 2008. (ISBN 9782874159725)

- Nawal El Saadawi : Recueil de textes introduit par Hafidha Chekir, CETIM, 2022. (ISBN 978-2880531430)

Autres œuvres notables

- 1972 : C’était la plus faible (nouvelles). (Titre original : Kānat hiya al-aḍʻaf)

- 1978 : Le Voile (roman).

- 1986 : Mes Voyages autour du monde (mémoires). (Titre original : Rihlati hawla al-'alam)

- 1987 : La Chute de l’imam (roman). (Titre original : Suqūṭ al-imām)

- 1992 : L'Innocence du Diable (roman). (Titre original : Jann āt wa-Iblīs)

- 1996 : Dieu démissionne de la rencontre au sommet (théâtre).

- 2014 : C’est le sang. (Titre original : Innahu al-dam)

Entretiens

- Christiane Passevent, Femmes dissidentes au Moyen-Orient : entretiens avec Arna Mer Khamis, Nawal Al Saadawi, Lea Tsemel, Michal Schwartz, Éditions Libertaires, Saint-Georges-d’Oléron, 2015. (ISBN 9782919568536)

Distinctions

- Prix de l'amitié franco-arabe, 1982

- Docteure honoris causa de l'université d'York, 1994

- Docteure honoris causa de l'université de l'Illinois à Chicago, 1996

- Docteure honoris causa de l'université de St Andrews, 1997

- Prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe, 2004

- Docteure honoris causa de l'université libre de Bruxelles, 2007

Hommages

Jill Nicholls a consacré à Nawal El Saadawi le film She Spoke the Unspeakable (« Elle a dit l'indicible »), diffusé sur BBC One au sein de la série télévisée britannique Imagine en février 2017[17].

Notes et références

- « L’écrivaine égyptienne féministe Nawal El Saadawi est morte », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- (en) « Nawal El Saadawi: ‘Do you feel you are liberated? I feel I am not’ », sur the Guardian, (consulté le )

- « Nawal El Saadawi: 100 Women of the Year », sur Time (consulté le )

- Myriam Benraad, « Nawal El Saadawi, icône du féminisme en Egypte », le Monde, (lire en ligne)

- (en) Homa Khaleeli, « Nawal El Saadawi: Egypt's radical feminist », The Guardian, (lire en ligne)

- Jacqueline Picot, « Saadawi, Nawal el [Kafr Tahla Basse-Égypte 1931] », dans Béatrice Didier, Antoinette Fouque et Mireille Calle-Gruber (dir.), Le Dictionnaire universel des créatrices, Éditions des femmes, , p. 3790

- (en-US) « Nawal El Saadawi: An Egyptian Feminist », sur The Muse (consulté le )

- (en-GB) Homa Khaleeli, « Nawal El Saadawi: Egypt's radical feminist », The Guardian, (ISSN 0261-3077, lire en ligne, consulté le )

- Magda Wassef et Impr. Jugain), Douze femmes dans Kanater, Des Femmes, (ISBN 2-7210-0262-7 et 978-2-7210-0262-4, OCLC 416664011, lire en ligne)

- Nawal Saadâwî Inès Horchani (trad. de l'arabe), Mémoires d'une enfant prénommée Souad, Le Mans, LCM Éditions, , 83 p. (ISBN 978-2-490780-08-2, lire en ligne)

- Katia Ghosn, « Le deuxième sexe d’après Nawal el-Saadawi », L'Orient-Le Jour, (lire en ligne)

- « Appel des femmes arabes pour la dignité et l'égalité », Le Monde.fr, 8 mars 2012

- Nawal Saadâwi Abdelhamid Drissi Messouak, La femme et le sexe, L'Harmattan,

- Nawal Saadâwî Inès Horchani (trad. de l'arabe), Mémoires d'une enfant prénommée Souad, Le Mans, LCM Éditions, , 83 p. (ISBN 978-2-490780-08-2, lire en ligne)

- Jenna Le Bras et François Hume-Ferkatadji, « Nawal El Saadawi : “Les femmes sont sacrifiées sur l’autel de Dieu et de l’argent” », Télérama, (lire en ligne)

- Recueil de textes introduit par Hafidha Chekir, Nawal El Saadawi, Éditions du CETIM, Collection Pensées d'hier pour demain, 2022, 27 p., (ISBN 978-2-88053-143-0)

- "She Spoke the Unspeakable", BBC One, Imagine, Winter 2017. Via Dailymotion.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la littérature :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ô féminin pluriel, hommage à Nawal Saadâwî, 2019