Nœud sinusal

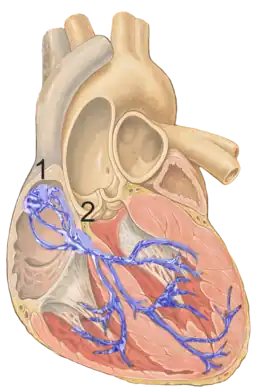

Le nœud sinusal, nœud sino-auriculaire, nœud sinoatrial ou nœud de Keith et Flack (nodus sinuatrialis) est un ensemble de cellules situé dans la paroi supérieure de l'atrium droit du cœur, dont la dépolarisation commande le rythme cardiaque physiologique, dit « rythme sinusal ».

| Système | |

|---|---|

| Vascularisation |

Artère du noeud sinusal |

| Nom latin |

Nodus sinuatrialis |

|---|---|

| MeSH |

D012849 |

| TA98 |

A12.1.06.003 |

| TA2 |

3953 |

| FMA |

9477 |

Il fut décrit pour la première fois par Arthur Keith et Martin Flack[1] en 1907.

Anatomie

Il s'agit d'un groupe de cellules, un tissu, situées au sommet de l'oreillette droite (atrium droit), près de l'arrivée de la veine cave supérieure. Il est situé à l'extrémité supérieure de la crête terminale de His (crista terminalis) : cet endroit est la jonction entre le sinus veineux embryonnaire et l'atrium droit propre.

Il a la forme d'un petit croissant et est nourri par une artère, dite « l'artère du nœud sinusal »[2]. Il existe plusieurs variations anatomiques concernant l'irrigation artérielle du nœud sinusal : chez 64 % des individus, l'artère du nœud sinusal naît de l'artère coronaire droite près de son origine et suit un trajet ascendant, contournant la veine cave supérieure par l'arrière pour se terminer dans le nœud sinusal. Chez 36 % des cas, l'artère du nœud sinusal prend naissance de l'artère coronaire gauche, le plus souvent de la branche circonflexe. Elle contourne alors par l'arrière le tronc pulmonaire et la veine cave supérieure. Dans d'autres cas, plus rarement, l'artère contourne la veine cave supérieure par l'avant.

Cette structure est indiscernable à l'œil nu.

Physiologie

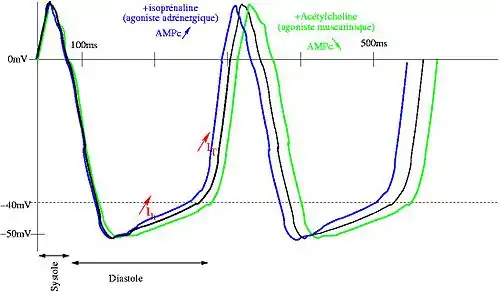

Ces cellules autorythmiques déchargent des potentiels d'action de manière cyclique. Pendant la diastole, le potentiel de membrane est hyperpolarisé à cause du potentiel d'action précédent. Pendant l'hyperpolarisation, d'autre canaux ioniques perméables au calcium sont désactivés (le calcium n'entre pas dans la cellule, il en sort grâce à des pompes ATP dépendantes). Cette hyperpolarisation active des canaux ioniques de type HCN. Ces derniers ont une cinétique d'ouverture lente et sont perméables à un courant entrant de potassium et de sodium (Ih). Ils dépolarisent donc lentement la membrane (l'intérieur de la membrane est de plus en plus positif : il rejoint le potentiel externe). Quand la dépolarisation diastolique franchit le seuil d'activation de ces canaux, un courant calcique de type T (IT) est généré qui initie le potentiel d'action (le calcium entre dans la cellule). Pendant la dépolarisation due au potentiel d'action, le courant IT est inactivé et le courant Ih désactivé (le sodium n'entre plus dans la cellule) (voir biophysique des canaux ioniques). Ainsi le potentiel d'action est suivi à nouveau d'une hyperpolarisation (hyperpolarisation provoquée par le rétablissement des équilibres ioniques de part et d'autre de la membrane). Le calcium quitte la cellule grâce à des pompes ATP dépendantes, et de pompes non ATP dépendantes font entrer du potassium dans la cellule et sortir du sodium. La cellule atteint donc à nouveau un niveau d'hyperpolarisation suffisant pour provoquer l'entrée d'ions sodium dans la cellule, etc. La cinétique du courant Ih définit la fréquence de ce générateur autonome de rythme (pacemaker).

La dépolarisation du potentiel d'action est conduite de proche en proche dans les cellules des oreillettes droites et gauches, s'accompagnant d'une contraction des fibres musculaire. Elle parvient jusqu'au faisceau de His où l'influx électrique se transmet aux deux ventricules.

Le nœud sinusal possède sa propre automaticité permettant une dépolarisation à une fréquence régulée en permanence par le système parasympathique, proche de 70 à 80 par minute chez l'être humain adulte. Sans régulation parasympathique, le nœud sinusal se dépolarise automatiquement à une fréquence de l'ordre de 100 par minute. La fréquence est régulée par :

- le nerf vague dont la stimulation provoque un ralentissement de la fréquence cardiaque, en libérant de l'acétylcholine, qui, via l'activation de récepteur muscarinique, diminue la concentration en AMPc, ce qui ralentit la cinétique du courant Ih , et donc allonge la période de dépolarisation diastolique et diminue la fréquence cardiaque.

- le système nerveux sympathique, de nature humoral (c'est-à-dire par sécrétion de substances actives dans le sang), impliquant l'adrénaline et la noradrénaline, provoque une augmentation de la concentration intracellulaire d'AMPc, via l'activation de récepteur beta-adrénergique. La cinétique du courant Ih en est augmenté, ce qui provoque l'augmentation de la fréquence cardiaque.

Exploration

L'ECG

L'électrocardiographie (ECG) visualise la dépolarisation des oreillettes sous forme d'une onde P. Une succession de séquences P-QRS constitue un rythme normal appelé également rythme sinusal. En cas de dysfonction (mauvais fonctionnement) sinusale, une ou plusieurs ondes P peuvent être absentes. Cela se manifeste sur le tracé par des pauses. Ces dernières peuvent être également visualisées sur un Holter cardiaque qui est un enregistrement de l'électrocardiogramme sur une journée.

Exploration électrophysiologique

Elle consiste à monter des sondes par voie veineuse sous contrôle radiologique jusque dans le cœur et d'y mesurer directement l'activité électrique. On ne peut toutefois pas visualiser directement la dépolarisation du nœud sinusal, mais à l'aide de protocoles de stimulation de l'oreillette suivi d'un arrêt brusque, on peut démasquer un mauvais fonctionnement de ce dernier.

Maladies du nœud sinusal

Une atteinte du nœud sinusal peut s'appeler selon différents termes qui sont équivalents : « dysfonction sinusale », « maladie du sinus », « bloc sino-auriculaire ». Elle se manifeste par un cœur trop lent (bradycardie) pouvant être soit permanent, soit par instant (« paroxystique »).

Elle se manifeste par :

- une lipothymie, simple malaise ;

- plus rarement une syncope (perte de connaissance brève) ;

- une fatigue (asthénie), un essoufflement…

La cause peut être :

- médicamenteuse (antiarythmiques en particulier) ;

- ischémique lors d'une atteinte de la coronaire droite ;

- métabolique, lors d'une hyperkaliémie (taux de potassium sanguin trop élevé) par exemple.

- dégénératif (fibrose due à l'âge).

Le traitement est celui de la cause. En cas de besoin, on peut proposer la mise en place d'un stimulateur cardiaque.

Notes et références

- (en) Boyett MR, Dobrzynski H., « The sinoatrial node is still setting the pace 100 years after its discovery », Circ Res., vol. 100, no 11, , p. 1543-5. (PMID 17556667, lire en ligne)

- (en) Anderson KR, Ho SY, Anderson RH, « Location and vascular supply of sinus node in human heart » Br Heart J. 1979;41:28–32.

Liens externes

- « nœud sinu-atrial », sur le dictionnaire de l’Académie nationale de médecine