Néo-ottomanisme

Le néo-ottomanisme (en turc Yeni Osmanlıcılık) est une doctrine politique turque visant à augmenter l'influence de la Turquie dans les régions anciennement sous la domination de l'Empire ottoman.

Le néo-ottomanisme représente, plus qu’une doctrine politique, une tentative de reconstruction de l’identité nationale turque, basée sur la redécouverte de l’Empire ottoman en tant que forme politique, sociale et culturelle. Cette politique identitaire vise à proposer une alternative à l’identité historiquement prédominante, l’identité républicaine-kémaliste. L’approche néo-ottomaniste rend indivisibles les politiques identitaire et étrangère, considérant la formation d'une identité turco-ottomane essentielle pour promouvoir les initiatives géopolitiques de la Turquie[1].

Mélange de turquisme, d'islamisme et d'ottomanisme, le néo-ottomanisme émerge à la fin de la guerre froide, lors de la disparition de l'URSS[2], et présente deux vagues distinctes : la première, au début des années 1990, développée par le journaliste turc et conseiller en politique étrangère du président Turgut Özal Cengiz Candar ; la deuxième, associée à la figure de Davutoğlu et à sa vision de la politique étrangère turque.

Histoire

Première vague: le néo-ottomanisme de Turgut Özal

L’origine du terme « néo-ottomanisme » remonte au début des années 1990 quand il aurait été employé pour la première fois par le journaliste turc Cengiz Candar[3] - [4]. Ce dernier était aussi conseiller en politique étrangère du président Turgut Özal à qui sont attribuées les premières applications de cette doctrine[5].

Le néo-ottomanisme d’Özal se caractérise par une redécouverte des multiples identités turques, contrairement à la conception unitaire de la république kémaliste, et par une tendance à prioriser les aspects économiques plutôt que les logiques politico-étatiques et sécuritaires[6].

Cette diversité s’inscrit donc dans la continuité du développement économique turc post-guerre froide. Celui-ci a amené au questionnement de l’identité turque et à celui de sa position géopolitique en poussant les politiciens chargés des affaires étrangères à revoir et à diversifier leurs stratégies[7].

Considérant que la Turquie est entourée par des populations musulmanes, parfois anciennement ottomanes et turques/turcophones, Özal cherche à forger une nouvelle Turquie avec une nouvelle identité, embrassant tous ces espaces et sociétés[6].

Dans la vision d’Özal, le passé ottoman doit donner à la Turquie contemporaine une perspective globale. En effet, l’Empire ottoman possède d’une part, une orientation européenne, et de l’autre, une dimension moyen-orientale. Ainsi, la politique étrangère d’une Turquie moderne doit être une politique ambitieuse et tous azimuts, qui couvre toutes les anciennes branches de l’empire : l'Occident, les Balkans, le Caucase, l’Anatolie, l’Asie centrale, le Moyen-Orient et la Méditerranée[8]. Özal est le premier président turc à entamer des discussions pour l'adhésion de la Turquie à l'Occident. Il met en ce sens fin à la crise survenue à la suite du coup d’État de 1974 à Chypre afin de se rapprocher du bloc occidental, et ainsi regarder vers l'Asie et étendre son aire d'influence vers les pays du Caucase[9].

Inscrivant son action dans une politique de concorde nationale, Özal refuse toute négation de spécificité entre citoyens turcs. Il cherche alors notamment à relancer le dialogue avec les Kurdes, souhaitant mettre un terme à l'état de guerre permanent entre le PKK et l’État turc, conflit qui entache l'image de la Turquie dans le monde[10].

Malgré les multiples renvois à une « vision impériale », le néo-ottomanisme özalien se sert de l’identité culturelle ottomane pour s'intégrer dans un monde occidental en train de se globaliser et pour reconstruire un système pluraliste, multiculturel et multiethnique[3].

En effet, la quête du positionnement du pays sur la scène internationale suit les développements domestiques des années 90 avec la redécouverte des identités et mémoires pré-républicaines. La récupération de la mémoire ottomane est strictement liée à une graduelle restauration de l’identité islamique, un processus qui trouve ses racines dans les années 50 sous les gouvernements du Parti démocrate et qui a progressivement pris de l'ampleur dans les années 90 avec le pic du mouvement pan islamiste de Fethullah Gülen[3].

Seconde vague : l’AKP et Davutoğlu

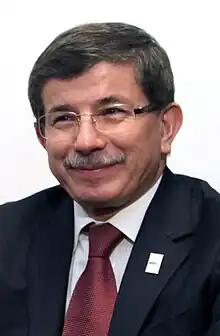

Ahmet Davutoğlu, ministre des Affaires étrangères de 2009 à 2014 et fidèle conseiller d’Erdoğan en matière de politique étrangère, peut être considéré comme l’architecte de la seconde vague du néo-ottomanisme décliné selon sa doctrine de « profondeur stratégique »[4] - [11].

Cette vision, qui reprend l’approche de l’ancien président Özal, est axée sur la rhétorique de la rencontre entre civilisations. Elle s'inscrit aussi dans un cadre plus large et plus complexe de reconstruction de l’identité nationale et vise à une transformation de la Turquie d’un 'État périphérique à un acteur central dans le contexte régional et global[12]. Selon la vision de Davutoğlu, et afin d'assurer cette transformation, la Turquie doit assurer son rôle de pont entre l'Orient et l'Occident, d'une part en tant que leader et exemple pour le monde musulman, et d'autre part en tant qu’État laïc allié de l'Occident[13].

Selon Taspinar, trois facteurs principaux ont contribué à former la définition du néo-ottomanisme sous le gouvernement de l’AKP d’Erdoğan.

Le premier atout de la doctrine de Davutoğlu prévoit la récupération progressive de l'héritage islamique ottoman, autant pour sa politique intérieure qu’étrangère. Dans cette approche, la vision qu’a l'AKP de l'islam est centrale en tant que facteur qui, contrairement à la doctrine kémaliste, n'est plus déstabilisant, mais agrégateur. Davutoğlu et Erdoğan, ainsi qu’Özal avant eux, partagent une vision dynamique de l’Islam qui puisse s’adapter à la modernité mondialisée[1].

Au niveau domestique, le néo-ottomanisme comporte une ouverture à de nombreuses minorités ethniques du pays, notamment les Kurdes, au nom d’une plus large citoyenneté fondée sur le dénominateur commun d’appartenance à l’Islam. Sur le plan culturel, l’AKP propose un modèle d’action conservateur qui inclut donc une réhabilitation symbolique de l’héritage ottoman[14].

Au niveau étranger, cette réhabilitation reflète un plus grand activisme dans les ex-territoires de l'Empire, dans les domaines du politique, de l’économie et de la culture. C’est donc une conception qui vise à répandre son influence dans les anciennes provinces ottomanes plutôt que de poursuivre une nouvelle phase d’impérialisme[12].

Le deuxième facteur concerne un activisme retrouvé qui, associé à un sentiment de grandeur sur la scène internationale, pousse à percevoir la Turquie comme une grande puissance régionale, avec une position géopolitique unique et un large champ d’action diplomatique. L'activisme préconisé par Davutoğlu doit conduire la Turquie à jouer un rôle de plus en plus influent, non seulement auprès des pays limitrophes avec lesquels il est fondamental de limiter toute sorte de conflits (politique de “zéro problème avec les voisins”), mais également auprès des principales organisations internationales[12].

Le troisième atout souligne la double essence de la Turquie qui, à l’image de sa capitale impériale Istanbul, se trouve au carrefour entre l’Orient et l’Occident. Elle doit donc balancer ces deux dimensions en se détachant quelque peu de la sphère d’influence de l’Europe et des États-Unis pour acquérir davantage d’autonomie[12].

Néo-sultan

.jpg.webp)

Néo-sultan, ou nouveau sultan, est un titre donné par certains médias et observateurs au président de la république de Turquie Recep Tayyip Erdoğan pour sa politique néo-ottomane et islamiste[15] - [16]. Le terme fait référence au titre de sultan porté par les souverains de l'Empire ottoman de 1299 à 1922.

Depuis le début des années 2010, le premier ministre puis président turc Erdoğan a plusieurs fois été qualifié de « néo-sultan » ou « nouveau sultan » par des journalistes, observateurs ou personnalités politiques, en raison de son passage d'une politique réformatrice, pro-européenne, à une politique populiste et nationaliste[17] - [18], tant bien par ses opposants que ses soutiens[19] - [20]. En 2017, le politologue turco-américain Söner Cagaptay, spécialiste du nationalisme turc, publie The New Sultan:Erdogan and the crisis of modern Turkey, dans lequel il dénonce la remise en cause par Recep Tayyip Erdoğan de certains aspects de l'héritage kémaliste, à commencer par la laïcité, et sa politique étrangère, notamment en Méditerranée[21] - [22].

La politique étrangère turque, dont la convoitise sur les réserves de gaz et de pétrole en mer Méditerranée, en zone grecque et chypriote[23] - [24] - [25], lui vaut également ce qualificatif.

Il s'est aussi vu attribué ce titre par certains médias à cause de sa politique islamiste[26], ou de ses relations avec le djihadisme[27] - [28]. Pour bien désigner sa politique religieuse, il est aussi surnommé « néo-calife » ou « néo-sultan-calife »[29], notamment après la décision de tenir à nouveau des prières musulmanes dans Sainte-Sophie[30] - [31] - [32].

Notes et références

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Néo-sultan » (voir la liste des auteurs).

- (it) Federico Donelli, Le radici ottomane della Turchia di Erdoğan, Diacronie, (OCLC 860076638)

- Raso Della Volta, Lea, Les paradoxes du nationalisme turc : La construction de l'identité de 1869 au néo-ottomanisme de Recep Erdogan, L'Harmattan, (OCLC 1268921056, lire en ligne), p. 393

- (en) Yilmaz Çolak, « Ottomanism vs. Kemalism: Collective memory and cultural pluralism in 1990s Turkey », Middle Eastern Studies, vol. 42, no 4, , p. 587–602 (ISSN 0026-3206 et 1743-7881, DOI 10.1080/00263200600642274, lire en ligne, consulté le )

- (en) Lerna K. Yanık, « Constructing Turkish “exceptionalism”: Discourses of liminality and hybridity in post-Cold War Turkish foreign policy », Political Geography, vol. 30, no 2, , p. 80–89 (ISSN 0962-6298, DOI 10.1016/j.polgeo.2011.01.003, lire en ligne, consulté le )

- (en) Alexander Murinson, Turkey's Entente with Israel and Azerbaijan : State Identity and Security in the Middle East and Caucasus (Routledge Studies in Middle Eastern Politics), Routledge, (ISBN 978-0-415-77892-3 et 0-415-77892-1), p. 119

- Ugur Kaya, « Frontière et territorialité dans la perception du monde selon l’État turc », Confluences Méditerranée, vol. N° 101, no 2, , p. 13 (ISSN 1148-2664 et 2102-5991, DOI 10.3917/come.101.0013, lire en ligne, consulté le )

- (en) Pinar Bilgin, « Turkey’s ‘geopolitics dogma’ », dans The Return of Geopolitics in Europe?, Cambridge University Press, (ISBN 978-1-139-22580-9, DOI 10.1017/cbo9781139225809.010, lire en ligne), p. 151–173

- (en) C. Candar, « Grand Geopolitics for a New Turkey », Mediterranean Quarterly, vol. 12, no 1, , p. 22–38 (ISSN 1047-4552 et 1527-1935, DOI 10.1215/10474552-12-1-22, lire en ligne, consulté le )

- Raso Della Volta, Lea, Les paradoxes du nationalisme turc : La construction de l'identité de 1869 au néo-ottomanisme de Recep Erdogan, L'Harmattan, (OCLC 1268921056, lire en ligne), p. 401

- Raso Della Volta, Lea, Les paradoxes du nationalisme turc : La construction de l'identité de 1869 au néo-ottomanisme de Recep Erdogan, L'Harmattan, (OCLC 1268921056, lire en ligne), p. 396

- (en) Alexander Murinson, « The strategic depth doctrine of Turkish foreign policy », Middle Eastern Studies, vol. 42, no 6, , p. 945–964 (ISSN 0026-3206 et 1743-7881, DOI 10.1080/00263200600923526, lire en ligne, consulté le )

- (en) Taspinar, Ömer, Turkeyś Middle East policies : between Neo-Ottomanism and Kemalism, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, (OCLC 836969768)

- Charalambos Petinos, Où va la Turquie?: Néo-ottomanisme et islamo-conservatisme, L'Harmattan, , p. 35-36

- Jean-François Polo et Füsun Üstel, « Les nouvelles orientations de la politique culturelle turque : à la recherche d'un modèle conservateur alternatif ? », Pôle Sud, vol. n° 41, no 2, , p. 17 (ISSN 1262-1676 et 1960-6656, DOI 10.3917/psud.041.0017, lire en ligne, consulté le )

- Tony Hapetian, « Grèce : MIT le service secret Turc nous surveille », sur lepetitjournal.com, (consulté le )

- « Erdogan, itinéraire d’un néo-sultan », sur letelegramme.fr, (consulté le )

- (en) Bethan McKernan, « From reformer to 'New Sultan': Erdoğan's populist evolution », The Guardian, (lire en ligne, consulté le ).

- Marc Semo, « Erdogan, le nouveau sultan turc », Libération, (lire en ligne, consulté le ).

- « Recep Tayyip Erdogan, nouveau "sultan" controversé de la Turquie », L'Express, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) The New Sultan of Turkey, « The New Sultan of Turkey », sur Slate, (consulté le ).

- AFP, « Un Erdogan renforcé suscite des craintes pour l'héritage d'Atatürk », La Croix, (lire en ligne, consulté le ).

- Reyhan Atay, « Quelle place pour Atatürk dans la « nouvelle Turquie » d'Erdogan ? », Le Figaro, (lire en ligne, consulté le ).

- Alexandre Del Valle, « Face au néo-sultan conquérant Erdogan et à l'islamofascisme, la "politique de l'apaisement ne paie pas". Entretien choc avec le député européen chypriote Costas Mavrides », sur atlantico.fr, (consulté le )

- Alexandre del Valle, « Menace néo-ottomane en Méditerranée: les appétits de puissance du néo-Sultan Erdogan », sur valeursactuelles.com, (consulté le )

- Philippe Gélie, « Les mauvais coups du sultan Erdogan », sur lefigaro.fr, (consulté le )

- Steve Nadjar, « Le néo-sultan Erdogan tourne le dos au kémalisme », sur actuj.com, (consulté le )

- Jean Paul Baquiast, « Erdogan, un néo-sultan ottoman mal inspiré », sur europesolidaire.eu, (consulté le )

- Farid Lounis, « Saïd Djabelkheir : le procès de la honte », sur elwatan.com, (consulté le )

- Abdessamad Mouhieddine, « Ciel, mon mardi / Gare aux spasmes impérialistes du néo-calife turc et sa cinquième colonne ! », sur analyz.ma, (consulté le )

- Alexandre del Valle, « Réislamisation de Sainte-Sophie : Erdogan avance son projet de renaissance de l’empire ottoman », sur valeursactuelles.com, (consulté le )

- Valérie Toranian, « Quand Erdogan convertit de force Sainte-Sophie à l’islam », sur revuedesdeuxmondes.fr, (consulté le )

- Luis Lema, « Erdogan, le croquemitaine », sur letemps.ch, (consulté le )