Mur d'Antonin

Le mur d’Antonin est une muraille que l'empereur romain Antonin le Pieux fit construire vers 140 en Bretagne (Grande-Bretagne) par Quintus Lollius Urbicus entre le Firth of Forth et la Clyde (Écosse) et qui « doublait » au Nord la fortification (mur d'Hadrien) déjà édifiée par son père adoptif Hadrien. Il fut submergé par les invasions barbares pictes (territoire de l'Écosse actuelle) à la fin du IIe siècle.

Frontières de l’Empire romain *

| ||

| ||

| Coordonnées | 55° 58′ 01″ nord, 4° 04′ 01″ ouest | |

|---|---|---|

| Pays | ||

| Type | Culturel | |

| Critères | (ii) (iii) (iv) | |

| Superficie | 527 ha | |

| Zone tampon | 5 226 ha | |

| Numéro d’identification |

430 | |

| Zone géographique | Europe et Amérique du Nord ** | |

| Année d’inscription | 1987 (11e session) | |

| Année d’extension | 2005 (29e session)2008 (32e session) | |

| Extension | Limes de Germanie Mur d'Antonin |

|

Localisation géographique du mur d'Hadrien dans le nord de l'Angleterre et du mur d'Antonin en Écosse. | ||

| * Descriptif officiel UNESCO ** Classification UNESCO |

||

Historique

Quintus Lollius Urbicus est nommé gouverneur de Bretagne en 138 par le nouvel empereur Antonin le Pieux. Urbicus est le fils d'un propriétaire libyen[1] et natif de Numidie, dans l'actuelle Algérie. Avant de venir en Bretagne, il a servi en Judée lors de la Révolte de Bar Kokhba de 132-135, puis a été gouverneur de Germanie inférieure.

Antonin ne tarde pas à aller à l'encontre de la politique de maintien des positions de son prédécesseur, et Urbicus reçoit l'ordre de reconquérir les Lowlands en se déplaçant au nord. Entre 139 et 140, il reconstruit le fort de Coria (en) et, avant 142-143, des pièces de monnaie commémorant la victoire en Bretagne sont frappées. Il est en conséquence plausible qu'Urbicus ait entamé la réoccupation du sud de l'Écosse vers 141, semble-t-il avec l'aide de la Legio II Augusta. Cela l'a nécessairement amené à affronter plusieurs tribus bretonnes (comprenant probablement des Brigantes du nord), dont les tribus des basses terres d'Écosse, comme les Votadini et les Selgovae de la région des Scottish Borders, et les Damnonii du Strathclyde. Il pourrait avoir eu à sa disposition un total de 16 500 hommes[2].

Il semble probable qu'Urbicus planifie sa campagne offensive depuis Corbridge, avançant vers le nord en tirant droit sur le Firth of Forth. Après avoir sécurisé un itinéraire pour permettre le ravitaillement et le passage d'hommes et de matériel le long de la Dere Street, Urbicus installe très certainement un centre de ravitaillement à Carriden House (en), pour assurer l'entrepôt de grains et d'autres denrées, avant même d'attaquer les Damnonii.

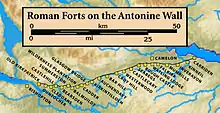

Le succès est rapide et la construction d'une nouvelle limes entre le Firth of Forth et le Firth of Clyde est entamée. Plusieurs contingents d'une légion britannique ont assisté à l'érection de la nouvelle barrière de tourbe, comme l'indique une inscription trouvée au castrum d'Old Kilpatrick, où se termine le mur d'Antonin dans son parcours vers l'ouest. Aujourd'hui, ce mur couvert d'herbe est ce qui reste d'une ligne défensive faite de tourbe d'environ 7 mètres de haut et comptant 19 forts[3]. Il est construit après 139 ap. J.-C. et s'étend sur 63 km. Après l'achèvement des défenses, il est possible qu'Urbicus s'intéresse à la quatrième tribu des Lowlands, les Novantae, qui habitent la péninsule du Dumfries and Galloway. Les tribus des Lowlands, prises en tenailles entre le mur d'Hadrien au sud et cette nouvelle fortification, au nord, finissent par s'unir contre Rome et former une confédération connue sous le nom de Maeatae (en).

Le mur d'Antonin remplit plusieurs objectifs. Il constitue en lui-même une ligne de défense contre les Calédoniens. Il isole les Maeatae de leurs alliés calédoniens et forme une zone tampon au nord du mur d'Hadrien. De plus, il facilite le mouvement de troupes entre l'est et l'ouest. Mais son objectif principal n'est pas d'ordre militaire. Il permet surtout à Rome de contrôler une région et d'en retirer des taxes et, sur un plan politique, d'isoler les rebelles du nord de la Bretagne de tout sujet déloyal de l'Empire qui voudrait entrer en leur contact afin de coordonner une révolte[4] - [5]. Urbicus réalise une impressionnante série de succès militaires, mais, comme dans le cas d'Agricola, ceux-ci ne durent pas longtemps. La construction du mur prend douze ans mais dès son achèvement, il est dépassé et, peu après en 160, il est abandonné[6] - [7].

La destruction de plusieurs brochs du sud pourrait dater de l'avancée antonine. Qu'ils aient ou non été des symboles de soumission à Rome, ils sont désormais surannés et n'ont plus d'utilité d'un point de vue romain.

Construction

Le chantier est organisée de la même manière que pour le mur d’Hadrien quelques décennies plus tôt. Les légions présentes en Bretagne, à savoir la legio II Augusta, de la legio VI Victrix pia fidelis et de la legio XX Valeria Victrix allouent ainsi des détachements, ou vexillations, au chantier. Chaque légion se voit attribuer des secteurs d’une longueur de deux à un peu moins de cinq milles romains, qui sont ensuite partagés entre plusieurs centuries[8]. Le temps de travail nécessaire pour construire le mur est estimé à 250 journées de six heures pour 7 000 légionnaires. Les travaux ne pouvant être réalisés en toute saison, il est donc possible que le chantier ait pris un peu plus d’un an[9].

Le matériau principal du mur est la motte de gazon, c’est-à-dire des blocs de la couche supérieure du sol mesurant environ 44 × 30 × 15 cm pour une masse d’environ 30 kg. Ces blocs ayant la forme d’une brique sont découpés à l’aide d’un outil ressemblant à une bêche dotée d’une lame en croissant. Le prélèvement se fait à proximité immédiate du chantier, dans des couloirs de cinquante mètres de large présents de chaque côté du mur[10].

Architecture

Le mur d’Antonin présente des caractéristiques assez différentes du mur d’Hadrien. En premier lieu, il n’est pas entièrement en pierre : seules les substructions utilisent ce matériau, le reste étant construit en mottes de gazon avec des superstructures en bois[11]. L’autre différence majeure est l’absence de tours, remplacées par une densité considérablement plus élevée de forts, séparés en moyenne de seulement 3,5 km, ce qui en fait la frontière la plus étroitement gardée de l’Empire romain. Au total, dix-sept forts ont été repérés et la présence de deux autres considérée comme presque certaine bien qu’aucune trace n’en est été trouvée[12].

Le rempart est précédé au nord par un fossé en V mesurant en moyenne 12,2 m de largeur au sommet pour une profondeur de 3,7 m[12]. Il semble que le mur d’Antonin ait été également doté de forts milliaire, bien qu’avec seulement neuf exemplaires retrouvés, il n’existe pas de certitude quant au caractère systématique de leur implantation[13].

Garnison

La garnison occupant le mur est connue de manière moins détaillée que celle du mur d’Hadrien, mais elle semble toutefois partager un grand nombre de caractéristiques avec celle-ci. Elle est en effet majoritairement composée de troupes auxiliaires, des non-citoyens organisées en cohortes de différents types. Il y a ainsi les alae, unités de cavalerie, les cohortes peditata composées d’infanterie et les cohortes equitatae, unités composites contenant à la fois de l’infanterie et de la cavalerie. La majeure partie sont dites quingenaria, c’est-à-dire qu’elles comptent environ cinq cents hommes, mais quelques-unes sont dites milliaria, avec un effectif plus ou moins doublé[14].

Certains forts sont toutefois occupés par des vexillations des légions stationnées en Bretagne : des soldats de la legio VI Victrix pia fidelis se retrouvent ainsi aux forts de Castlecary et Croy Hill, tandis que d’autres de la legio II Augusta sont présents au fort de Bar Hill. Les garnison du mur dans son état final est estimée à sept mille hommes, près du double de ce qu’elle aurait été avec le plan initial à six forts, estimée à quatre milles hommes[14].

Annexes

Liste des forts du mur d’Antonin (ouest-est)

Bibliographie

- (en) Nic Fields, Rome’s Northern Frontier AD 70-235 : Beyond Hadrian’s Wall, vol. 31, Oxford, Osprey Publishing, coll. « Fortress », (ISBN 1841768324)

Notes et références

- (en) Charles Freeman, 1999, Egypt, Greece, and Rome, Oxford University Press, Oxford, p. 508 (ISBN 0198721943).

- Hanson, 2003, p. 203.

- 17 forts (sur un total supposé de 19) et un certain nombre de fortlns intermédiaires, dont neuf sont actuellement connus, et qui pouvaient être situés à des intervalles d'un mile romain.

- Breeze, p. 144-159.

- Selon Robertson (1960), p. 39, plusieurs forts antonins possèdent de solides défenses vers le sud et d'autres forts romains, dans le sud de l'Écosse, font face au sud.

- (en) « History », antoninewall.org, consulté le 5 février 2010.

- Breeze, 2006, p. 167.

- Fields 2005, p. 41.

- Fields 2005, p. 44.

- Fields 2005, p. 43.

- Fields 2005, p. 36.

- Fields 2005, p. 37.

- Fields 2005, p. 39.

- Fields 2005, p. 48-49.