Monte Testaccio

Le mont Testaccio ou mont Testaceo (en italien : Monte Testaccio/Testaceo ; en latin : Mons Testaceus signifiant le « mont des tessons ») à Rome où il est également également appelé Monte dei Cocci, est, au sens propre, un immense dépotoir romain constitué de tessons d’amphores accumulés durant l’Antiquité, situé entre le mur d’Aurélien et le Tibre, à l’extrémité sud des fortifications.

| Pays | |

|---|---|

| Localisation |

Rome Capitale (d) |

| Coordonnées |

41° 52′ 33″ N, 12° 28′ 32″ E |

| Altitude |

36 m |

| Baigné par |

| Type |

Colline artificielle (d), site archéologique |

|---|

Les innombrables couches de tessons, accumulées pendant près de trois siècles depuis le règne d'Auguste, sont soigneusement rangées en couches horizontales. Il s’agit des restes des amphores contenant de l'huile d'olive provenant essentiellement de Bétique, débarquées le long du Tibre dans les entrepôts de la zone portuaire de l'Emporium avant leur vente ou leur distribution au détail.

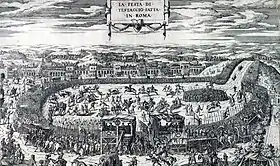

Durant le Moyen Âge, particulièrement en période de carnaval, le site est le théâtre de cérémonies, de représentations ou encore de jeux ritualisés où s'affrontent des jeunes gens des différents quartiers de la ville dans des courses de chevaux ou des chasses urbaines, très prisées de la population et des autorités.

Le site est progressivement délaissé à partir du milieu du XVIe siècle avant de retrouver une activité à partir du XIXe siècle à l'occasion des célébrations des vendanges qui prennent place chaque année en octobre.

À la suite de l'annexion de Rome au royaume d'Italie réunifié, le site est peu à peu urbanisé pour intégrer en 1921 l’un des quartiers de la Rome moderne auquel il donne son nom.

Histoire

Antiquité

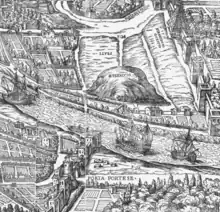

Situé dans le quartier portuaire de l'Emporium et au sud des importants entrepôts Porticus Aemilia (d'une surface comprise entre 30 000 m2[1] et 45 000 m2[2]) et Horrea Galbae (près de 22 000 m2[3]), ce « mont » artificiel forme une sorte de triangle irrégulier de 200 à 300 m de côtés, pour un périmètre d'environ 1 500 mètres et une surface de 22 000 m2 à la base[4], s'élevant à une altitude moyenne de 36 mètres[4] (il a pu dépasser les 40 mètres durant l'Antiquité[5]).

Cette décharge est constituée de tessons d'amphores qui, difficiles à réutiliser quand leurs parois se sont imprégnées d'huile qui tend à rancir[2], sont volontairement brisées puis soigneusement rangées en couches horizontales avec de la chaux qui fait fonction d'antiseptique[5]. Cette accumulation se prolonge durant près de trois siècles, depuis la fin de la période républicaine ou le début du règne d'Auguste jusqu'aux alentours de 255[6], accumulant les débris de cinquante-trois millions d'amphores[6] qui constituent un volume de près de 580 000 m3[4]. La partie orientale est composée de matériaux accumulés jusqu'au milieu du IIe siècle et la partie occidentale constituée à partir de cette date jusqu'à environ 220, période à partir de laquelle les déversements reprennent vers l'est pour une trentaine d'années encore[7]. Une rampe, sans doute anciennement utilisée par les chariots, bifurque vers le nord-est[8].

L'accumulation semble avoir débuté au cours de la première moitié du Ier siècle av. J.-C., une période durant laquelle les infrastructures portuaires de la ville se développent et les amphores d'huile commencent à arriver en grande quantité, surtout en provenance de Brindisi, sous le contrôle des autorités qui entendent réguler les prix et éviter la spéculation[9]. Il existe en outre des attestations de distributions générales ponctuelles d'huile aux habitants de Rome à la fin de la République, comme celle à laquelle se livre César de retour de sa campagne africaine victorieuse contre les restes du parti pompéen en 46 av. J.-C[9]. C'est probablement à cette époque que débute l'amoncellement qui formera le mont, dont la faible densité du noyau primitif laisse penser que les dépôts s'y font alors de manière anarchique[9].

La régularité de l'agencement qui s'impose ensuite suggère que l'empilement s'est poursuivi sous la supervision d'une autorité administrative, vraisemblablement la praefectura annonae, chargée de l'approvisionnement de Rome[4] et notamment du programme de congiaires (distributions subventionnées) d'huile à une grande partie de la population urbaine[10], du moins à partir du début du IIIe siècle[2].

Témoignant ainsi essentiellement de l'activité des IIe et IIIe siècles, ces volumes représentent entre 4[10] et 6 milliards de litres d'huile d'olive[11], un produit qui sert alors non seulement à l'alimentation, mais aussi à l'éclairage et aux soins corporels[6] ; sur ces bases augmentées d'estimations des amphores stockées dans les différents dépôts de la ville ou réemployées, des chercheurs ont calculé une consommation moyenne par habitant — pour une population oscillant entre 800 000 et 1 200 000 personnes — comprise entre 13 et 19 litres par an, c'est-à-dire environ un à un litre et demi par personne et par mois[6] mais les fouilles sur d'autres sites de l'Urbs laissent penser que ce chiffre peut être plus élevé encore[12].

Moyen Âge

C'est au VIIIe siècle qu'une évocation du site apparaît pour la première fois dans les sources sous le nom de « Mons Testaceus »[13], tirant son origine du latin testae (« tesson »)[14]. Le site, qui est resté aux mains des autorités municipales, se compose alors de deux espaces : la colline et, à ses pieds, à l'est, le prato, un pré dépendant de l'église Sainte-Marie-de-l'Aventin[15], où se déroulent régulièrement à Pâques des Jeux de la Passion, des représentations liturgiques mises en scène par les pèlerins ou les croisés, attestées depuis le XIIe siècle [13]. Bien que situé aux marges de la cité, le Testaccio, cadre de rencontres religieuses, commerciales ou festives, reste un lieu prisé des romains[13].

Vers 1130, on trouve une première mention du déroulement de Ludus carnelevarii (« jeux carnavalesques ») qui débutent le premier dimanche de Carême sur le mont Testaccio, choisi suivant une légende locale qui veut alors que ce soit l'endroit de la fondation de la ville. Une autre légende médiévale veut que les amphores aient servi au transport des tributs que les peuples soumis étaient tenus d'envoyer chaque année à Rome[16]. La colline est pour l'occasion le théâtre de divers concours et de sacrifices d'animaux en présence du pape : le lancement des fêtes, le , est marqué par le sacrifice d'un ours symbolisant le diable, suivi de ceux de deux jeunes taureaux et d'un coq symbolisant respectivement l'orgueil et la luxure[17]. La qualification du Testaccio en « Mons de palio »[17], attestée en 1256, témoigne par ailleurs des courses de chevaux qui en démarrent pour rejoindre le sommet de l'Aventin[13].

À partir de cette époque, c'est donc là que se déroulent les rites majeurs liés au carnaval médiéval, dont les jeux connus sous le nom de Giochi di Testaccio (« Jeux du Testaccio »)[17]. Il s'agit de jeux à connotation militaire dont les acteurs sont des equites (« cavaliers ») et des pedites (« fantassins »), se livrant notamment à des tauromachies — les giostra dei tori — qui réunissent des jeunes gens de Rome et des communes avoisinantes, en présence des autorités municipales et pontificales[17]. Le peuple et les élites de Rome s'y déplacent en nombre, dans une imposante parade très codifiée, dans laquelle défilent un char de chaque rione suivi de ses joueurs[13]. Le cortège triomphal mène un taureau au sacrifice vers le Testaccio qui devient alors le théâtre de chasses urbaines[17]. Pendant que se déroule, sur le « pré du peuple romain », une tauromachie qui occupe les equites montés à cru à cheval, un autre jeu de massacre débute : des charrettes drapées de rouge dans lesquelles sont disposés des porcs offerts par les treize rioni de la ville dévalent le mont avant de se fracasser en contrebas, livrant les animaux aux pedites[17].

En 1470, les courses sont déplacées par Paul II (1464-1471) à la Via Lata, rebaptisée pour l'occasion Via del Corso, puis les tauromachies au Capitole ; les activités au mont Testaccio sont ainsi progressivement marginalisées, réservées au divertissement populaire tandis que la piazza Navona concentre désormais le gros des festivités devenues les Giocchi dell'Agone e di Testaccio[17]. Le mont Testaccio reste néanmoins le point d’aboutissement du chemin de croix du Vendredi saint, se transformant alors en un véritable Golgotha[18].

Renaissance et époque moderne

Paul III (1539-1554) y rétablit pour quelque temps les tauromachies le dernier dimanche du carnaval mais, à partir du milieu du XVIe siècle, le Testaccio, cantonné aux marges de l'espace urbain, est définitivement exclu des festivités carnavalesques[17] ; les activités commerciales qu'il abritait encore se déplacent bientôt vers le Trastevere[19]. Le « pré du peuple romain » est lui aussi abandonné et livré aux exercices d'artillerie de la compagnie des Bombardieri créée en 1594 par le cardinal Pietro Aldobrandini[19].

Des grottes ou des caves creusées au pied de la colline sous les couches de tessons sont mentionnées pour la première fois en 1667, qui servent à stocker le vin des vignes plantées aux alentours en même temps que des arbres qui prodiguent de l'ombre, mais les tentatives d'en refaire un lieu festif restent sans lendemain[19].

XIXe siècle

Il faut attendre le XIXe siècle pour que le site devienne le lieu privilégié des Ottobrate[19], fêtes où défilent en octobre des charrettes chargées de cueilleurs de raisins qui se rendent vers les auberges et les caves à la fin des vendanges : ce ne sont alors que chansons, danses, jeux et concours de poésie, le tout copieusement arrosé de vin des Castelli Romani, stocké dans les caves au pied de la colline[18], renommées pour leur fraîcheur dans une ville régulièrement soumise à des températures élevées[20]. Les Romains des classes populaires renouent avec l'endroit et viennent s'y distraire dans les Osteria.

En 1849, pendant le siège de Rome, les républicains italiens y établissent une batterie d'artillerie faisant face à celle installée par les assiégeants français à la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs[18].

En 1870, à l'époque de l'annexion de Rome au royaume d'Italie réunifié, les quartiers méridionaux sont peu urbanisés et les alentours du mont Testaccio, alors en dehors du cercle urbain, constituent une zone abandonnée mais proche du Tibre et du chemin de fer provenant de Civitavecchia : cette situation permet d'envisager la création d'une gare de marchandise et de magasins généraux et il semble dès lors propice aux autorités d'y installer des activités industrielles et de transformer la zone en quartier industriel et ouvrier[21].

Époque contemporaine

Ce n'est qu'en 1921, que le Testaccio devient l’un des rioni (quartiers compris dans le périmètre du mur d'Aurélien de la Rome moderne : le rione XX Testaccio[21]. Les industries du milieu du XXe siècle sont pour la plupart liées à la construction urbaine : briqueterie, verrerie, marbrerie, une grande fabrique de pavés[22]. Le quartier associe ainsi une zone d’habitation à des activités économiques situées à proximité immédiate, notamment du côté de la Via Ostiense qui accueille les principales halles de Rome le Mercati generali[21].

Au XXIe siècle, après sa désinstrualisation, le quartier actuel a largement conservé les éléments de la planification urbaine imaginée au XIXe siècle ainsi que son aspect populaire. Son grand marché couvert, ses nombreuses trattorie, la réaffectation culturelle des bâtiments industriels[23] et le développement de sa vie nocturne y attirent un public jeune et branché[24].

Archéologie

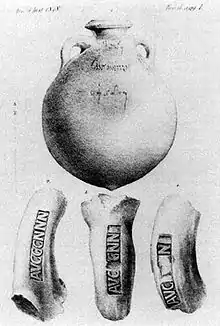

Les premières recherches archéologiques y ont été menées de 1872 à 1878 par l’archéologue allemand Heinrich Dressel (1845-1920), qui pose les bases de l'amphorologie moderne en établissant une typologie des amphores romaines encore en vigueur[25]. Les campagnes de fouilles reprennent à partir de 1968 et se prolongent durant les années 1970[26] puis poursuivies depuis les années 1980 plus particulièrement par des chercheurs espagnols essentiellement issus du Centro para el Estudio de la Interdependencia Provincial en la Antigüedad Clásica (CEIPAC) dont les travaux font régulièrement l'objet de publications sous la direction d'Emilio Rodríguez Almeida et de José Remesal Almeida[25].

La masse d'amphores entassées est évaluée à cinquante-trois millions d'unités[6], provenant essentiellement — du moins d'après ce que l'archéologie des couches superficielles peut déduire[5] — de la province d'Afrique (env. 15 %) aux amphores fines et allongées[2] de type « Africaine I » et « Tripolitaines 2/3 », mais surtout de la Bétique (env. 85 %) dont la panse des amphores est globulaire, de type « Dressel 20 »[25] d'une capacité comprise entre 50 et 90 litres[27], semblent avoir été moins appropriées au réemploi[2].

Les anses peuvent porter des timbres amphoriques signalant l'officine qui les a produites. Elles peuvent également porter des tituli picti (inscriptions commerciales), marqués au calame, signalant leur lieu d'origine, la date de production, le nom de l’exportateur, les taxes acquittées[2] ou encore les marques des divers contrôles effectués au cours du voyage[28]. Les tituli picti indiquent également le poids de l'amphore vide et pleine mais aussi, une fois les amphores arrivées à Rome, le nombre d'hémines (env. 0,27 litre) qui en ont été tirées lors de la vente ou du don au détail[29]. Les amphores brisées semblent ainsi attester qu'après leur arrivée à Rome, leur contenu est transvasé dans de plus petits contenants, une opération qui, avec la distribution, semble se concentrer dans les entrepôts de l'Emporium, notamment l'Horrea Galbae qui semble avoir joué un rôle crucial dans cette activité[30].

Témoignage

_(14589992867).jpg.webp)

Michel de Montaigne, lors de son voyage à Rome où il arrive le 30 novembre 1580, déclare n'être surpris et étonné non par les monuments mais seulement par le mont Testaccio : « Que cela de voir une si chétive décharge, comme de morceaux de tuiles et de pots cassés, être anciennement arrivée à un monceau de grandeur si excessive, qu'il égale en hauteur et en largeur plusieurs naturelles montagnes ». Il juge que c'est un « si nouveau et extraordinaire témoignage de la grandeur de Rome »[31].

Fiction

- Le mont Testaccio est évoqué plusieurs fois par le poète et cinéaste italien Pier Paolo Pasolini, notamment dans la dernière séquence du film Accatone (1961)[32].

Notes et références

- (en) Paul Erdkamp, The Cambridge Companion to Ancient Rome, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-89629-0), p. 135

- (en) Claire Holleran, Shopping in Ancient Rome : The Retail Trade in the Late Republic and the Principate, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-969821-9), p. 77

- David Stone Potter et D. J. Mattingly, Life, Death, and Entertainment in the Roman Empire, University of Michigan Press, (ISBN 0-472-08568-9), p. 180

- J. Theodore Peña, Roman Pottery in the Archaeological Record, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-86541-8), p. 301

- Jean-Paul Morel, Rome, ville et capitale : De César à la fin des Antonins, éditions du temps, , 412 p., « Rome capitale : les productions et le commerce de César à Commode », p. 154-155.

- Antoinette Hesnard, « L'approvisionement alimentaire », Pallas « La ville de Rome sous le Haut-Empire ; nouvelles connaissances, nouvelles réflexions », no 55, , p. 294 (ISBN 978-2858165902)

- J. Theodore Peña, Roman Pottery in the Archaeological Record, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-86541-8), p. 302

- Filippo Coarelli, traduit de l’italien par Roger Hanoune, Guide archéologique de Rome, édition originale italienne 1980, Hachette, 1998, (ISBN 2012354289), p. 242.

- (es) Antonio Aguilera et Antonio Aguilera Martín, El monte Testaccio y la llanura subaventina: topografía extra portam Trigeminam, CSIC Press,

- J. Theodore Peña, Roman Pottery in the Archaeological Record, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-86541-8), p. 303

- Philip Kay, Rome's Economic Revolution, Oxford university Press, (ISBN 9780199681549), p. 159

- André Tchernia, Les Romains et le commerce, Naples, Publications du Centre Jean Bérard, (ISBN 978-2-38050-015-8), p. 256

- Martine Boiteux, « La chasse aux taureaux et les jeux romains de la Renaissance », dans Philippe Ariès et Jean-Claude Margolin (dirs.), Les jeux à la Renaissance : actes du XXIIIe Colloque international d'études humanistes, Tours, juillet 1980, Vrin, (ISBN 978-2-7116-0808-9), p. 33-36

- Ce mot testa fut employé en argot bas latin pour désigner la « tête », qui trouve là son étymologie (italien testa, français tête). Informations lexicographiques et étymologiques de « tête » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales

- Dominique Moullot, Le Liber prioratus urbis de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem : édition critique du Vat Lat. 10372, Centro Studi Melitensi, , p. 158

- Jean-Claude Maire Vigueur, L'autre Rome : Une histoire des Romains à l'époque communale, XIIème - XIVème siècle, Tallandier, (ISBN 979-10-210-0984-4), p. 178-184

- Martine Boiteux, « La culture du rire et de la dérision », dans André Vauchez (dir.), Rome au Moyen Âge, Cerf, coll. « Lexio », (ISBN 9782204141055), p. 424-427

- (it) Giuliano Malizia, Testaccio, vol. 43, Newton Compton, coll. « Roma tascabile », .

- Martine Boiteux, « La chasse aux taureaux et les jeux romains de la Renaissance : actes du XXIIIe Colloque international d'études humanistes, Tours, juillet 1980 », dans Philippe Ariès et Jean-Claude Margolin (dirs.), Les jeux à la Renaissance, Vrin, (ISBN 978-2-7116-0808-9), p. 50

- Antoine-Claude Pasquin Valery, Voyages historiques et littéraires en Italie, Volume 4, Paris, 1833, p. 175-177 .

- Anne-Marie Seronde, « Les quartiers méridionaux de Rome », Bulletin de l'Association de Géographes Français, vol. 33, no 259, , p. 122-123 (DOI 10.3406/bagf.1956.7510, lire en ligne, consulté le )

- Seronde Anne-Marie. Les quartiers méridionaux de Rome. In: Bulletin de l'Association de géographes français, N°259-260, 33e année, Mai-juin 1956. pp. 121-131.

- Massimo Preite et Ida Ricci, « Patrimoine industriel et régénération urbaine en Italie : l'émergence de nouveaux paysages urbains », L'Homme et la société, vol. 192, no 2, , p. 96-100 (ISSN 0018-4306)

- Bruno Racine, Les 100 mots de Rome, Que sais-je ?/Humensis, (ISBN 978-2-13-080415-4), p. 101

- Lluis Pons Pujol, « L’importation de l’huile de Bétique en Tingitane et l’exportation des salaisons de Tingitane (Ier-IIIe siècle après J.-C.) », Cahiers du Centre Gustave Glotz, vol. 17, no 1, , p. 64–71 (DOI 10.3406/ccgg.2006.899, lire en ligne, consulté le )

- J. Theodore Peña, Roman Pottery in the Archaeological Record, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-86541-8), p. 300

- Patrick Le Roux, Mémoires hispaniques : Essai sur la pratique de l'histoire, Madrid, Casa de Velázquez, (ISBN 978-84-96820-78-4), p. 51

- Robert Etienne et Françoise Mayer, L'huile Hispanique, Paris, Boccard,

- J. Theodore Peña, Roman Pottery in the Archaeological Record, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-86541-8), p. 304

- (en) Claire Holleran, Shopping in Ancient Rome : The Retail Trade in the Late Republic and the Principate, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-969821-9), p. 78

- Jean Prévost, La vie de Montaigne, Édition ZULMA, , 160 p. (ISBN 978-2-909031-19-4), page 125.

- René Schérer, Giorgio Passerone, Passages pasoliniens, Presses universitaires du Septentrion, p. 203-204

Bibliographie

- (en) José Remesal Rodríguez, « Monte Testaccio (Rome, Italy) », dans C. Smith (éd.), Encyclopedia of Global Archaeology, Springer International Publishing, (ISBN 978-3-319-51726-1), p. 1–14

- (en) Fabio Betti, Ermete Bonardi, Moreno Capodarte et Nora Cavaccini, Testaccio : Dove batte più forte "er core" dei romani, Gangemi Editore spa, (ISBN 978-88-492-4750-3)

- J. Theodore Peña, Roman Pottery in the Archaeological Record, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-86541-8), p. 300-306

- (es) Antonio Aguilera et Antonio Aguilera Martín, El monte Testaccio y la llanura subaventina : Ttopografía extra portam Trigeminam, CSIC Press, (ISBN 978-84-00-08039-6)

- (de) A. Sommerlechner, « Die ludi Agonis et Testatie : Das Fest der Kommune Rom im Mittelalter », Römische Historische Mitteilungen, , p. 346-351

- Emilio Rodríguez Almeida, Il Monte Testaccio : Ambiente, storia, materiali, Quasar, (ISBN 978-88-85020-57-3)

- Martine Boiteux, « La chasse aux taureaux et les jeux romains de la Renaissance : actes du XXIIIe Colloque international d'études humanistes, Tours, juillet 1980 », dans Philippe Ariès et Jean-Claude Margolin (dirs.), Les jeux à la Renaissance, Vrin, (ISBN 978-2-7116-0808-9), p. 33-36

Fouilles archéologiques

- José María. Blázquez (éd.) et José Remesal Rodríguez (éd.), Estudios sobre el monte Testaccio (Roma), vol. VI, Publicacions de la Universitat de Barcelona, (ISBN 978-8447542451)

- José María. Blázquez (éd.) et José Remesal Rodríguez (éd.), Estudios sobre el monte Testaccio (Roma), vol. IV, Publicacions de la Universitat de Barcelona, (ISBN 978-8447534555)

- José María. Blázquez (éd.) et José Remesal Rodríguez (éd.), Estudios sobre el monte Testaccio (Roma), vol. V, Publicacions de la Universitat de Barcelona, (ISBN 9788447532261)

- José María. Blázquez (éd.) et José Remesal Rodríguez (éd.), Estudios sobre el monte Testaccio (Roma), vol. III, Publicacions de la Universitat de Barcelona, (ISBN 978-8447527694)

- José María. Blázquez (éd.) et José Remesal Rodríguez (éd.), Estudios sobre el monte Testaccio (Roma), vol. II, Publicacions de la Universitat de Barcelona, (ISBN 978-8447526239)

- José María. Blázquez (éd.) et José Remesal Rodríguez (éd.), Estudios sobre el monte Testaccio (Roma), vol. I, Publicacions de la Universitat de Barcelona, (ISBN 978-8447521128)

- José María. Blázquez, José. Remesal Rodríguez et Emilio Rodríguez Almeida, Excavaciones arqueológicas en el Monte Testaccio (Roma) : Memoria campañia 1989, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, (ISBN 978-84-8181-006-6)