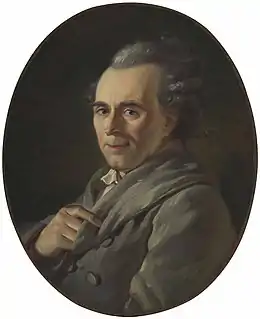

Michel-Jean Sedaine

Michel-Jean Sedaine, né le [1] à Paris où il est mort le [2], est un dramaturge français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 77 ans) Ancien 4e arrondissement de Paris |

| Nationalité | |

| Activités |

| Membre de |

|---|

Biographie

Fils d’un maître maçon parisien qui avait obtenu le statut envié d’entrepreneur des Bâtiments du Roi avant de faire faillite, il est orphelin à 13 ans. Il doit quitter le collège des Quatre-Nations et, pour subvenir aux besoins de sa famille, se faire ouvrier, gagnant sa vie comme tailleur de pierre ou comme plâtrier. Il complète en autodidacte son instruction par ses lectures, et s’exerce, dans ses moments de liberté, à composer des vers. Il est remarqué par l’architecte et entrepreneur Jacques-François Buron, qui le prend dans ses bureaux, d’abord comme employé, puis comme chargé d’affaires. Les loisirs que lui laissent cet emploi, le jeune homme les occupe aux spectacles de la Foire et de la Comédie-Italienne.

Il rapporte avec humour ces vicissitudes dans une des pièces de son premier recueil de poésies, l’Épître à mon habit (1752), poème qui lui procure quelque notoriété[3]. Avec naturel et sensibilité, l’auteur expose le pouvoir d’un bel habit en France et les changements qui survinrent dans sa vie lorsqu’il lui fut donné d’en revêtir un :

Ah ! mon habit, que je vous remercie !

Que je valus hier, grâce à votre valeur !

Cette pièce est remarquée par un ancien magistrat, nommé Lecomte (ou Le Comte), qui pensionne l’auteur à hauteur de 1 200 livres sous prétexte d’inspecter les maisons qu’il possède. Délivré des soucis d’argent, Sedaine commence, en 1756, une brillante carrière de librettiste qui devait durer près de quarante ans. Fréquentant les cafés littéraires et quelques salons, il se lie avec D'Alembert, qui avait été son condisciple, avec Favart et, surtout, avec Diderot, dont il partage les conceptions sur l’art dramatique. Ainsi lié aux Encyclopédistes, Philosophes et réformateurs, il épouse leurs querelles et leurs principes.

Comme librettiste, Sedaine s’essaie à tous les genres : opéras-comiques historique (Richard Cœur-de-Lion), amusants (Le Diable à quatre, Rose et Colas), graves (Le Roi et le Fermier), voire larmoyants (Le Déserteur).

Pour le théâtre proprement dit, il n’a composé que deux tragédies, sans grand intérêt, et deux comédies, restées célèbres, et qui assurent aujourd’hui l’essentiel de la renommée de leur auteur : Le Philosophe sans le savoir (1765) et La Gageure imprévue (1768).

Grâce à sa plume, Sedaine acquiert une honnête aisance et s’installe rue des Puits, dans le quartier du Marais. Grâce au marquis de Marigny, il devient secrétaire de l’Académie royale d'architecture en 1768, ce qui lui permet de disposer d'un vaste appartement au palais du Louvre et de jouir d'une pension de 1 800 livres. Protégé de Catherine II de Russie, il bénéficie de ses libéralités qui lui permettent d’acheter une petite propriété à Saint-Prix, près de Montmorency. Il est convié par Marie-Antoinette à Versailles pour lui faire répéter certains de ses ouvrages[4]. Enfin, couronnement de sa carrière, il est élu membre de l’Académie française le .

Il s’était marié tardivement en 1769 avec Jeanne Suzanne Sériny, dont il a trois (ou quatre) enfants[5] pour qui il est un père de famille exemplaire. Il recueille également des orphelins, les jeunes Guéret, dont Anne et Louise, et protège le peintre David, neveu de l’architecte qui l’avait aidé dans sa jeunesse, dont il encourage les débuts artistiques. Néanmoins, bien qu’ayant accueilli favorablement la Révolution française, il récuse le jacobinisme et rompt avec le jeune peintre. Ceci lui vaut d’être écarté de l’Institut de France lors de la création de ce dernier en 1795. Il ne prend aucune part aux événements révolutionnaires, même s’il lui arriva de secourir des personnes persécutées, et meurt sous le Directoire en 1797.

Postérité critique

Le caractère éminemment respectable et sympathique du personnage de Sedaine a souvent coloré le jugement porté à son œuvre. Au XIXe siècle, une pièce comme Le Philosophe sans le savoir est même mise au rang des ouvrages de génie. Depuis, on est beaucoup revenu de cette exagération, et, si l’œuvre de Sedaine conserve quelque notoriété, elle le doit en grande partie au talent des compositeurs qui ont mis ses ouvrages en musique (François-André Danican, connu sous le nom de François-André Philidor, Pierre-Alexandre Monsigny, André Grétry pour citer les plus célèbres). Pourtant, après les avoir beaucoup décriés, on admet aujourd’hui la qualité des livrets de Sedaine, à qui l’on reconnaît le mérite d’avoir fixé le genre de l’opéra-comique.

Son style est souvent incorrect, et généralement plat et fade. Jean-François de La Harpe s’est plu à le souligner dans son Cours de littérature. Sa poésie, assez abondante, reste généralement prosaïque, et l’auteur lui-même déclarait, à propos de son recueil de poésies fugitives publié en 1760 : « J’ai regret, au lieu de m’être livré à ces frivolités, de n’avoir pas donné une pièce de théâtre. »

Hommage

- Rue Sedaine (Paris)

Œuvre

Théâtre

- L'Impromptu de Thalie ou la Lunette de vérité, comédie en 1 acte en vers, 1752.

- Anacréon, pastorale en 1 acte, 1754.

- Le Diable à quatre ou la Double Métamorphose, opéra-comique en 3 actes, musique de François-André Philidor, représenté pour la première fois à la Foire Saint-Laurent le (lire en ligne).

- Blaise le savetier, opéra-comique en 1 acte mêlé d’ariettes, musique de François-André Philidor, représenté pour la première fois à la Foire Saint-Germain le (lire en ligne).

- L'Huître et les Plaideurs ou le Tribunal de la chicane, opéra-comique en 1 acte, musique de François-André Philidor, représenté pour la première fois à la Foire Saint-Laurent le .

- Les Troqueurs dupés, comédie en 1 acte en prose mêlée d’ariettes, musique de Charles Sodi, représentée pour la première fois à la Foire Saint-Germain le .

- Le Jardinier et son seigneur, opéra-comique en 1 acte, musique de François-André Philidor, représenté pour la première fois à la Foire Saint-Germain le .

- Les Bons Compères ou les Bons Amis, opéra-comique en 1 acte, musique de Jean-Benjamin de Laborde, représenté pour la première fois à la Foire Saint-Germain le .

- On ne s'avise jamais de tout, opéra-comique en 1 acte, musique de Pierre-Alexandre Monsigny, représenté pour la première fois à la Foire Saint-Laurent le .

- Le Roi et le Fermier, opéra-comique en 3 actes, musique de Pierre-Alexandre Monsigny, représenté pour la première fois sur le Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne le : Cette pièce est sur le même sujet que Le Roi et le Meunier de Charles Collé, première version de La Partie de chasse de Henri IV car elle est également inspirée d’un « conte dramatique » de Robert Dodsley, Le Roi et le Meunier de Mansfield (1736), qui avait été traduit en français en 1756..

- L'Ouvrage du cœur, comédie en 1 acte en prose, représentée pour la première fois au Théâtre de Nicolet en 1763.

- L'Anneau perdu et retrouvé, opéra-comique en 2 actes, musique de Louis Claude Armand Chardin et Jean-Benjamin de Laborde, représenté pour la première fois au Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne le .

- Rose et Colas, opéra-comique en 3 actes, musique de Pierre-Alexandre Monsigny, représenté pour la première fois sur le Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne le (lire en ligne).

- Le Philosophe sans le savoir, comédie en 5 actes et en prose, représentée pour la première fois sur le Théâtre de la rue des Fossés Saint-Germain le (109 représentations jusqu’en 1793).

- Aline, reine de Golconde, opéra-ballet en 3 actes, musique de Pierre-Alexandre Monsigny, représenté pour la première fois à la Salle des Machines le (lire en ligne).

- Philémon et Baucis, opéra en 1 acte, musique de Pierre-Alexandre Monsigny, représenté pour la première fois à Bagnolet chez le duc d’Orléans, 1766.

- La Gageure imprévue, comédie en 1 acte en prose, représentée pour la première fois au Théâtre de la rue des Fossés Saint-Germain le (102 représentations jusqu’en 1793).

- Les Sabots, opéra-comique en 1 acte (avec Jacques Cazotte), musique d’Egidio Duni, représenté pour la première fois sur le Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne le .

- Le Déserteur, opéra en 3 actes, musique de Pierre-Alexandre Monsigny, représenté pour la première fois sur le Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne le : cette pièce précède le drame de Louis-Sébastien Mercier publié sous le même titre l’année suivante (lire en ligne).

- Thémire, pastorale en 1 acte en prose mêlée d’ariettes, musique d’Egidio Duni, représentée pour la première fois à Fontainebleau le .

- Le Mort marié, opéra-comique en 2 actes, musique de Francesco Bianchi, représenté pour la première fois à Metz en 1771..

- Le Faucon, opéra-comique en 1 acte en prose mêlée d’ariettes, musique de Pierre-Alexandre Monsigny, représenté pour la première fois à Fontainebleau le .

- Le Magnifique, comédie en musique en 3 actes, musique d’André Grétry, représentée pour la première fois à Versailles le .

- Ernelinde, princesse de Norvège, tragédie lyrique en 5 actes, musique de François-André Philidor, représentée pour la première fois à Versailles le .

- Les Femmes vengées ou les Feintes infidélités, opéra-comique en 1 acte, musique de François-André Philidor, représenté pour la première fois à Toulouse, salle du Capitole, 1775.

- Félix ou l'Enfant trouvé, comédie en 3 actes en prose, musique de Pierre-Alexandre Monsigny, représentée pour la première fois à Fontainebleau le .

- Aucassin et Nicolette ou les Mœurs du bon vieux temps, comédie mêlée d’ariettes, représenté pour la première fois à Versailles le .

- Les Journalistes, comédie en 5 actes en prose, représentée pour la première fois à Tsarskoïe Selo, en Russie, le .

- Maillard ou Paris sauvé, tragédie en 5 actes en prose, représentée pour la première fois chez Madame de Montesson en .

- Thalie au nouveau théâtre, vaudeville en prose mêlée d’ariettes, musique d’André Grétry, représenté pour la première fois au Théâtre Italien (salle Favart) le .

- Richard Cœur de Lion, opéra-comique en 3 actes, musique d’André Grétry, représenté pour la première fois au Théâtre Italien (salle Favart) le .

- Amphitryon, opéra en 3 actes, musique d’André Grétry, représenté pour la première fois à Versailles le .

- Le Comte d'Albert, drame en 2 actes en prose et en vers, mis en musique par André Grétry, représenté pour la première fois à Fontainebleau le .

- La Suite du comte d'Albert, opéra-comique en 1 acte, musique d’André Grétry, représenté pour la première fois au Théâtre Italien (salle Favart) le .

- Raoul Barbe-Bleue, opéra-comique en 3 actes, musique d’André Grétry, représenté pour la première fois le .

- Raymond V, comte de Toulouse ou l'Épreuve inutile, comédie en 5 actes en prose, représentée pour la première fois à la Comédie-Française le .

- Guillaume Tell, opéra en 3 actes, musique d’André Grétry, représenté pour la première fois au Théâtre Italien (salle Favart) le .

- Pagamin de Monègue, opéra-comique en 1 acte, musique de Pierre-Alexandre Monsigny et Bernardo Porta, représenté pour la première fois au Théâtre des amis de la patrie en .

- Basile ou À trompeur, trompeur et demi, comédie en 1 acte, musique d’André Grétry, représentée pour la première fois au Théâtre Italien (salle Favart) le .

- Albert ou le Service récompensé, opéra en 3 actes, musique d’André Grétry, représenté pour la première fois au Théâtre Italien (salle Favart) le .

- L'Amoureux goutteux, opéra-comique en un acte, musique de Stanislas Champein.

- Alcine, opéra en 3 actes.

- Protogène, opéra en 1 acte.

- La Noce de Nicaise, intermède.

Varia

- Épître à mon habit, 1751.

- Poésies fugitives, 1752.

- Le Vaudeville, poème didactique en 4 chants, 1758.

- Recueil de poésies, 1760.

- Bagatelle, 1770.

- Discours de réception à l’Académie française, 1786.

Notes et références

- Certaines sources indiquent le 4 juillet 1719.

- Paris, État civil reconstitué, vue 31/51.

- Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle : français, historique, géographique, mythologique, bibliographique.... T. 14 S-TESTA, vol. 17, Paris, Larousse, 1866-1877 (lire en ligne), p. 404

- La Reine aimait à jouer le rôle de la marquise dans La Gageure imprévue.

- Son fils, Anastase Henri Sedaine, sera architecte, et sa fille Agathe épousera le comte de Brisay ; sa fille Sophie-Charlotte est morte en pension chez Geneviève Ducert le 6-7-1773 à Ecouen (acte n° 37 des BMS de l'année 1773).

Voir aussi

Bibliographie

- Georges Grente (dir.), Dictionnaire des lettres françaises. Le XVIIIe siècle, nouvelle édition revue et mise à jour sous la direction de François Moureau, Paris, Fayard, 1995, p. 1233-1235.

Liens externes

- Ressources relatives à la musique :

- (en) International Music Score Library Project

- (en) Carnegie Hall

- (en) Grove Music Online

- (en) MusicBrainz

- (en + de) Répertoire international des sources musicales

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) British Museum

- Ressources relatives au spectacle :

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la littérature :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Notice biographique dans La France pittoresque

- Le Philosophe sans le savoir sur Wikisource