Mela (Corse-du-Sud)

Mela est une commune française située dans la circonscription départementale de la Corse-du-Sud et le territoire de la collectivité de Corse. On la nomme fréquemment Mela-di-Tallano. Situé dans la vallée du Fiumicicoli, le village appartient à la piève de Tallano, en Alta Rocca.

| Mela | |

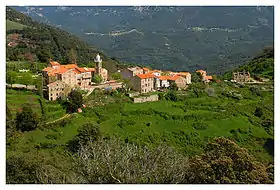

Vue de Mela-di-Tallano | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Collectivité territoriale unique | Corse |

| Circonscription départementale | Corse-du-Sud |

| Arrondissement | Sartène |

| Intercommunalité | Communauté de communes de l'Alta Rocca |

| Maire Mandat |

Albert Mondoloni 2020-2026 |

| Code postal | 20112 |

| Code commune | 2A158 |

| Démographie | |

| Gentilé | Mélais |

| Population municipale |

28 hab. (2020 |

| Densité | 6 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 41° 41′ 48″ nord, 9° 05′ 41″ est |

| Altitude | 663 m Min. 137 m Max. 908 m |

| Superficie | 4,63 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Sartenais-Valinco |

| Localisation | |

Géographie

Localisation et relief

Mela, commune de moyenne montagne au climat méditerranéen comportant des étés tempérés, se situe dans la région de l'Alta Rocca, entre le col de Bavella et la Rocca (région de Sartène, traditionnellement dénommée la Plaine), à 39 km au sud-est d'Ajaccio. Elle est historiquement rattachée au canton de Tallano, dont tous les autres villages dominent la moyenne vallée du Rizzanese, de l'autre côté du col Saint-Roch et sa chapelle. Son territoire, d'une superficie de 462 hectares, est bordé, d'ouest en est et du nord au sud, par ceux des communes de Sainte-Lucie-de-Tallano, Altagène et Levie. Bâti sur une éminence à 663 mètres d'altitude[1], en contrebas de la route départementale 268, le village de Mela étale ses maisons anciennes de granit surplombant la vallée du Fiumicicoli et jouxte la piève de Carbini (Levie, Zonza). Il est séparé de son hameau Foce-di-Mela, aux constructions étagées sises à une altitude n'excédant pas 300 mètres, par le Fiumicicoli qui les éloigne de 4 kilomètres à vol d'oiseau et de 18 kilomètres par la route.

Hydrographie

La commune est traversée par la rivière du Fiumicicoli, ainsi que par les ruisseaux de San Polu, de Mezzane, de Petra grossa, de Casavecchia et de Culumbella.

Minéralogie

Si Mela n'a pas la chance de compter sur son territoire la merveilleuse curiosité qu'est la diorite orbiculaire, roche qui est, au niveau insulaire voire européen, l'apanage de la seule commune limitrophe de Sainte-Lucie-de-Tallano, sa minéralogie ne manque cependant pas d'intérêt. La nature de son terrain est granitique, entrecoupé de masses de grünstein, et l'ingénieur des mines Emile Gueymard y observe, dès 1820, la présence de granit syénitique à longs cristaux d'amphibole noir, pierre qui sert à l'érection des tombeaux et mausolées[2].

Flore

Composée de petites montagnes boisées de chênes verts et de maquis, la vallée offre un bel environnement verdoyant de pâturages et de cultures en terrasses.

Faune

L'Inventaire National du Patrimoine Naturel[3] recense dans la commune les espèces suivantes :

| Nom valide | Nom vernaculaire | Dernière observation | Statut |

|---|---|---|---|

| Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) | Anguille européenne | 1985 | Présent |

| Salmo trutta fario (Linnaeus, 1758) | Truite de rivière | 1985 | Présent |

| Sus scrofa (Linnaeus, 1758) | Sanglier | 1985 | Présent |

Phénomènes naturels

- Bien que située sur une zone à très faible sismicité, plusieurs séismes ont été ressentis à Mela au fil des ans[4].

- Le , un séisme de magnitude 4, dont l'épicentre est dans le Sartenais, est ressenti à 5 h 20 dans tout l'Alta Rocca.

- Le , un séisme de magnitude 5, dont l'épicentre est à Cauro dans le pays d'Ajaccio, est également ressenti, à 23 h, à Sainte-Lucie-de-Tallano et Levie.

- Le , un séisme de magnitude 6, dont l'épicentre est en Sardaigne, est ressenti à 9 h 52 dans le Sartenais et l'Alta Rocca.

- Le , un séisme de magnitude 6, dont l'épicentre est à Cervione en Castagniccia, est ressenti à 6 h 26 dans toute la Corse.

- Le , un séisme, dont l'épicentre est à l'est de la Sardaigne, est ressenti à 13 h 37 dans le Sartenais et l'Alta Rocca.

- Mela a été touchée à plusieurs reprises par des inondations reconnues comme des catastrophes naturelles.

- Le , les eaux du Fiumicicoli, gonflées par une tempête que les contemporains qualifièrent de véritable "ouragan", ont submergé et détruit le pont de Cutulla, qui permet de relier Mela à Foce-di-Mela par un sentier pédestre [5].

- Du au , la crue du Fiumicicoli et la coulée de boue qui en a résulté ont endeuillé et endommagé les bains d'eau sulfureuse de Caldane, situés sur la commune limitrophe de Sainte-Lucie-de-Tallano et ont emporté, pour la seconde fois en cent ans, le pont de Cutulla[6].

- Du 29 au , se sont produits une inondation par crue et débordement de cours d'eau, ainsi que par ruissellement et coulée de boue[7].

- Mela, inscrite sur la liste des communes exposées aux feux de forêt, a connu sur son territoire, le , un incendie qui a ravagé 0,02 hectare de maquis[8].

Voies de communication et transports

Mela et son hameau de Foce-di-Mela, séparés par la vallée du Fiumicicoli, sont reliés entre eux et au reste de l'île par les voies suivantes.

Voies routières

- Mela est connectée à la route départementale no 268, qui, depuis l'est, commence à Sari-Solenzara, franchit le col de Bavella, passe notamment par Zonza, Levie et Sainte-Lucie-de-Tallano et rejoint, peu avant Propriano, la route nationale no 196 qui relie Ajaccio à Bonifacio.

Sur le plan historique, le réseau routier de l'île était, jusqu'au milieu du XIXe siècle, peu développé ou, en tout cas, guère carrossable. Les rapports et délibérations du conseil général de la Corse permettent cependant de constater que, curieusement, celui qui menait à Mela fut en relatif bon état avant beaucoup d'autres. Il est ainsi noté, en 1862, que dans l’arrondissement d’Ajaccio, il n’y a pas un seul chemin praticable de bout en bout pour les voitures et que dans l’arrondissement de Sartène, il n’y a que les chemins d’intérêt commun no 55 d’Olmiccia à Poggio, d'une longueur de 1 370 mètres et no 54 de Mela à Altagene, d'une longueur de 2 450 mètres qui soient ouverts sur une largeur de 4,50 m et qui ne nécessitent que des dépenses d’entretien. Ces deux chemins sont fusionnés en 1864 pour devenir le chemin d'intérêt commun no 44 d'Olmiccia à Mela, ancêtre de la portion de la route départementale no 268 qui relie toujours Mela au reste du canton. Son tracé commence sur la route forestière no 4 borne 58,870 km, passe par Olmiccia, Poggio-di-Tallano, où il rencontre à 700 mètres de Poggio le chemin de grande communication no 6 qu’il emprunte jusqu’à Sainte-Lucie-de-Tallano. Il emprunte ensuite la route forestière no 4 entre les bornes 57,550 km et 56,100 km, passe par Saint-André-de-Tallano et se termine à Altagène. L’embranchement de Mela qui commence sur la route forestière no 4 et se termine à Mela fait partie de ce chemin. En 1866, le descriptif relatif à cette voie se fait légèrement moins enthousiaste que quatre ans auparavant puisqu'il est constaté que le chemin no 44 est ouvert sur une longueur de 3 kilomètres et en lacune sur un kilomètre. Le Conseil général, qui se montre étonné qu’une ligne de 4 kilomètres de parcours seulement ne soit pas encore ouverte bien que classée depuis longtemps, explique néanmoins ce retard par le fait que les propriétaires demandent à être indemnisés préalablement à l’occupation des terrains. Il faut attendre le rapport présenté à l'assemblée délibérante en 1880 par le service vicinal pour se réjouir enfin de l’achèvement des travaux qui a complété l’ouverture du chemin no 44, désormais livré à la circulation sur toute sa longueur.

- Le hameau de Foce-di-Mela se situe sur la route départementale no 548, qui continue la route départementale no 148 venant de Sartène, qui rejoint à la hauteur de Tirolo la route départementale no 248 venant de Chialza et qui, sous ce dernier numéro, se raccorde, vers Foce d'Olmo, à la route départementale no 59 qui, au sud depuis Sotta va vers Carbini.

Les voies devancières des actuelles routes départementales no 548 et no 248 furent percées plus tardivement que celle qui menait à Mela et il est à considérer que de simples chemins pédestres permettaient de rejoindre Foce-di-Mela avant la fin du XIXe siècle. En effet, ce n'est que lors de la séance du Conseil général du que M. Giacomoni, représentant du canton de Sainte-Lucie-de-Tallano, dépose le dossier relatif à la construction d’un chemin de grande communication partant des bains de Sainte-Lucie (Caldane) et passant par les hameaux de Foce-di-Mela, Tirolo, Pantano, par la commune de Carbini et aboutissant à la route forestière de Marghese, chemin dont le début des travaux d’ouverture n'est pas attesté avant le . En ce qui concerne l'actuelle route départementale no 248, ce n'est que lors de la séance du que le conseiller général Orsatti émet le vœu que l’administration des chemins vicinaux mette à l’étude le tracé d’un chemin destiné à desservir les hameaux de Casabianca, Matra, Orio, Chialza, Campoli et Bisè, avec prolongement sur Foce-di-Mela et le classement de ce chemin comme embranchement du chemin d’intérêt communal no 28 et qu'il est spécifié que ces hameaux, dont plusieurs constituent à l'époque des agglomérations importantes, sont dépourvus de toute voie de communication.

Sentiers

Mela et son hameau de Foce-di-Mela sont reliés par un sentier muletier qui franchit le Fiumicicoli à la passerelle de Cutulla. Cette dernière a été détruite par deux fois dans l'Histoire. La première destruction fait suite à ce que les contemporains ont qualifié d'"ouragan", qui a occasionné une crue du Fiumicicoli le . Les rapports et délibérations du Conseil Général de la Corse nous montrent que sa reconstruction fut de longue haleine. En dépit d'une première subvention de 250 francs accordée en 1893 par le Département et de la réunion d'une somme de 200 francs prélevée dans le budget de la commune de Mela et de 150 francs dans celui de la commune de Sainte-Lucie de Tallano, dont le hameau de Bisè est desservi par cette passerelle, l'argent manque pour restaurer l'ouvrage. Il faut dire que les devis établis par le service vicinal prévoient une dépense de 3 100 francs dans le cas d'une passerelle en maçonnerie et de 2 100 francs dans celui d'une passerelle en simple charpente. La commune de Mela, qui n'est pas en mesure d'obérer davantage son budget, cherche à se tourner, en vain, vers les établissements de crédit. Par quatre fois, en 1896, 1897, 1901 et 1902, le conseiller général Arrii émet le vœu que l'État ou la collectivité locale vienne en aide à la commune. Les archives ne permettent malheureusement pas de préciser à quelle date exacte le problème a pu enfin trouver une solution. Ce qui est sûr est que la passerelle a bien été reconstruite au XXe siècle puisqu'elle a été une seconde fois emportée par la crue centennale du Fiumicicoli qui a eu lieu du au . L'équipe municipale, alors conduite par Gisèle Chiaverini, semble néanmoins avoir connu moins de déboires que ses prédécesseurs de la Belle Époque pour réunir les financements utiles à une nouvelle reconstruction, la passerelle étant de nouveau empruntable depuis lors.

Urbanisme

Typologie

Mela est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [9] - [10] - [11]. La commune est en outre hors attraction des villes[12] - [13].

L'Inventaire général du patrimoine culturel recense 61 bâti INSEE sur le territoire de la commune, qui se répartissent entre Mela et Foce-di-Mela. Les maisons sont, pour l'immense majorité d'entre elles, construites en granite, avec des toits couverts de tuiles. L'aspect pittoresque qu'elles confèrent au village, tant prisé par les photographes, est renforcé par leur ancienneté, puisque 12,5 % d'entre elles datent du XVIIIe siècle, 81,25 % du XIXe siècle et seulement 6,25 % du XXe siècle. Ainsi, les majestueuses maisons dites Galli et Villanova, toutes deux attestées sur le cadastre de 1858, remontent, pour la première, à la seconde moitié du XVIIIe siècle et, pour la seconde, à la première moitié du XIXe siècle.

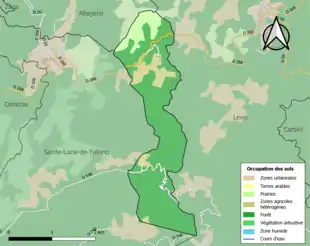

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (81 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (85,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (81 %), zones agricoles hétérogènes (9,6 %), prairies (9,4 %)[14].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[15].

Toponymie

Le nom de Mela se réfère, dans les langues italo-romanes auxquelles appartient le corse et notamment le dialecte oltramontano parlé dans l'ensemble méridional de l'île, à la pomme, dont l'arbre producteur pousse sur le territoire de la commune. Une autre hypothèse, formulée par l'archiviste du département de la Corse dans les années 1960, Pierre Lamotte, envisage que le terme se rapporterait à un toponyme des anciens Ligures qui signifierait une "éminence". Ce mot se trouve surtout dans les langues plus anciennes, comme l'akkadien, pour désigner une "hauteur", une "éminence" "melu", comme le prouve la colline devant les maisons de ce village, une forme parfaite rappelant les tumulus étrusques qui dans les temps anciens provoquaient des réactions à caractère religieux. En Corse, on peut citer plusieurs lieux qui portent ce nom, comme le lac de Melu, où il y a peu de chance d'y voir pousser des pommiers, ainsi qu'au col de Mela vers l'Ospidale, au-dessus de Mela di Portivecchju.

Les habitants de Mela sont dénommés, en français les Mélais et en corse les Milesi.

Histoire

Période médiévale

Située non loin du site torréen de Cucuruzzu qui date de l'Âge du Bronze, Mela voit sa fondation se perdre dans les brumes médiévales. L'Histoire de l'île, en cette période qui succède à la chute de l'Empire romain d'Occident est particulièrement mal connue, en raison d'une cruelle absence de sources fiables. Tout au plus sait-on que la Corse devient une terre d'évangélisation sous le pontificat de Grégoire le Grand (590-604), qui y fixe les six diocèses d'Aléria, Mariana, Ajaccio, Nebbio, Sagone et Accia[16]. C'est encore la papauté qui, après les incursions des Maures qui, durant les IXe et Xe siècles, avaient capturé une grande partie de la population pour la mener en esclavage outre-Méditerranée et contraint au retrait dans les montagnes de l'Alta Rocca et d'ailleurs celle qui demeurait en faible nombre sur l'île, tente comme elle le peut d'arbitrer les conflits qui naissent pour la possession de la Corse entre Pisans, Génois et Aragonais du XIe au XVe siècle. Le pape Innocent II partage ainsi, en 1133, l'investiture des évêchés de Corse entre l'archevêque de Pise (pour les évêchés d'Ajaccio, Aléria et Sagone) et l'archevêque de Gênes (pour ceux de Nebbio, Mariana et Accia). Cette politique de bascule est pleinement suivie par les seigneurs locaux, notamment les Cinarchesi du pays de l'Au-Delà-des-Monts (sud de l'île), dont les allégeances aux états extérieurs qui se disputent la souveraineté insulaire oscillent en fonction de leurs intérêts politico-financiers du moment et des réussites guerrières de chacune des puissances maritimes. C'est d'ailleurs au service du dernier de ces tumultueux seigneurs, Rinuccio Della Rocca, qu'un enfant du village, le prêtre Polino da Mela, s'illustrera à la fin du XVe siècle, à une époque où Gênes s'assure définitivement le contrôle de l'île.

Période génoise

L'existence de Mela est attestée dès le XVe siècle puisqu'elle figure sur la plus ancienne carte terrestre de la Corse, qui est datée de 1449 et conservée au musée Correr de Venise. Comme chaque village de la période génoise, Mela est incluse dans le traditionnel système administrativo-religieux des pievi, qui sont au nombre de 70 dans la Corse du milieu du XVe siècle. La pieve, qui est l'équivalent territorial d'une actuelle micro-région et dont l'étymologie dérive du latin plebs (= peuple), regroupe une communauté à la fois dirigée, sur un plan religieux, par un abbé piévan, assisté de vicaires qui officient en qualité de curés dans les parrochie (= paroisses), qui célèbre dans l'église piévane les cérémonies principales du district, et sur un plan fiscal et judiciaire par un podestà, les deux fonctions étant souvent cumulées. Mela appartient sans conteste à la pieve de Tallano, qui dépend de l'évêché d'Ajaccio, même si, comme l'indique Antoine-Marie Graziani, monseigneur Agostino Giustiniani (1470-1536) oublie de mentionner ce rattachement dans sa Description de la Corse[17]. La paroisse constitue elle-même une subdivision communale où les affaires communes sont soumises, en principe, à une assemblée populaire (veduta ou consulta). Il convient cependant de ne pas exagérer un égalitarisme communal qui, comme dans les systèmes observables en Italie continentale ou même dans la France de langue d'oc, est largement atténué par un exercice hiérarchique du pouvoir, si limité que puisse être ce dernier en milieu rural, tant dans son ampleur que dans l'éventail de ses compétences. Le podestà, chargé de l'ordre public et juge de paix, ainsi que le père du commun, administrateur des biens communaux, procèdent de l'élection[18]. Ces fonctions entrent cependant souvent dans un système de quasi hérédité, les élections étant fréquemment contrôlées, sur l'île et même si dans une bien moindre mesure sur le périmètre de l'ancienne Terra dei Signori, par les caporali, notables qui concentrent à leur profit des terres qui, de communes à l'origine, deviennent de plus en plus privées avec le temps.

Si le souvenir précis des titulaires du pouvoir civil dans la commune, à la période génoise, s'est perdu, sur un plan religieux, Mela s'enorgueillit, le , d'une visite apostolique effectuée par Monseigneur Nicolo Mascardi, évêque d'Aléria et délégué du Pape, qui visite l'église paroissiale qu'est alors Santa Maria Assunta. Cent ans plus tard, le , dans le cadre de la visite apostolique effectuée en Corse par Monseigneur Giovanni Battista Spinola, évêque de Luni et Sarzana, l'abbé piévan d'Orezza, Giuseppe Pietri, qui remplit la fonction de visiteur subdélégué, se rend à l'église paroissiale Santo Pietro qui, située au cœur du village et ayant succédé dans l'intervalle à celle de Santa Maria Assunta, n'en souffre pas moins d'un état délabré, que le visiteur justifie par l'état de grande pauvreté d'une communauté qui est, par ailleurs, notée comme majoritairement constituée de gardiens de troupeaux qui demeurent en dehors du village et permettant tout juste, à Pâques, la communion de vingt-cinq personnes[19]. . Au XVIIIe siècle, c'est un cortège royal qui peut être admiré des villageois. Profitant des troubles persistants sur l'île depuis la révolte fiscale de 1729, l'aventurier Théodore de Neuhoff a, en effet, ceint une couronne de chêne et de laurier et été proclamé, sous le nom de Théodore Ier, éphémère Roi de Corse, le . Durant l'été de la même année, cherchant à consolider un pouvoir personnel bien évanescent, il entreprend d'aller à la rencontre des populations du Delà des Monts. Partant de Porto-Vecchio, il souhaite se rendre à Sartène, où il sera d'ailleurs acclamé par la foule à son arrivée[20]. Le chemin qu'il emprunte pour rallier sa destination le fait passer par l'Ospedale. Bloqué deux jours par l'orage à Zonza, il poursuit par Quenza, silencieusement observé par les habitants restés fidèles au parti de Gênes, avant d'être accueilli, le , avec des cris d'allégresse par le village de Mela qui, selon un témoin de l'époque, supplée le faible nombre de ses habitants par des clameurs redoublées[Note 2].

.

Période française

Le traité de Versailles du , qui transfère de Gênes à la France la souveraineté de la Corse, n'opère pas, durant tout le gouvernement royal, de bouleversement majeur dans l'organisation administrative et la vie quotidienne des communautés rurales auxquelles Mela appartient. Cette dernière était d'ailleurs administrée, en 1788, par le Podestà Rocco Mattei et par le Père du commun Susino Chiaverini. Il faut attendre la Révolution pour assister à la volonté de mailler le pays par des structures uniformes sur tout le territoire national. Les lois des , et remplacent les anciennes communautés par des départements, divisés en districts, cantons et communes.

Si le découpage administratif de la période révolutionnaire est avant tout affaire de géographes, l'intermède du Royaume anglo-corse de 1794-1796 connaît une opposition frontale entre villageois de Mela et de Levie pour le rattachement de certaines parcelles à leurs communautés respectives. Les archives en conservent le savoureux récit, par le biais d'une supplique adressée par les officiers municipaux et le Conseil municipal de Mela au Vice-Roi. Il semble que l'affaire se soit principalement soldée par une réponse dilatoire de l'administration vice-royale, leur enjoignant de présenter leur requête dans les formes prescrites. La brièveté du gouvernement anglais n'a sans doute pas permis de pousser plus avant la résolution de cet épineux conflit territorial[Note 3].

Ce n'est cependant qu'à la suite de la grande loi du 28 pluviôse an VIII () que Mela est définitivement érigée en commune, rattachée au canton de Tallano, dénommé canton de Santa Lucia di Tallano en 1828 et devenu, par fusion, depuis 1973 canton de Tallano-Scopamène. La paroisse, quant à elle, continue de dépendre de l'évêché d'Ajaccio qui, à partir du Concordat du , demeure l'unique siège épiscopal de Corse. L'administration de la commune est assurée par ses habitants, selon la législation qui se met en place à partir du Consulat. Ainsi, de 1800 à 1831, le maire et les conseillers municipaux sont nommés par le préfet, à partir d'une liste de confiance. La loi du permet l'élection au suffrage censitaire des conseillers municipaux, parmi lesquels le maire continue d'être désigné par le préfet. Le conseil municipal de Mela se voit néanmoins accorder, grâce à la loi adoptée sous la monarchie de Juillet le , le droit de prendre des décisions exécutoires, renforçant par là même la participation de ses citoyens élus à la vie de la commune. La IIe République consolide cette caractéristique en établissant, entre 1848 et 1851, le suffrage universel masculin pour l'élection du conseil municipal qui désigne, en son sein, le maire. La nomination du maire par le préfet est cependant restaurée sous le Second Empire, avant que la loi votée le sous le régime de la IIIe République n'instaure définitivement l'élection du maire par le conseil municipal. La séparation de l’Église et de l’État, qui intervient en 1905, ne semble pas modifier l'attachement des habitants à son clergé, dans la mesure où Bernardin Chiaverini, curé de Talasani, originaire de la paroisse, réussit à être élu conseiller municipal aux élections du .

Durant le XIXe siècle, certains habitants de la commune enrichissent, de temps à autre, la pratique de la vendetta et illustrent la réputation de caractère ombrageux et sanguin des insulaires, caractéristiques auxquelles la vision romantique de Prosper Mérimée confère, au milieu du siècle, leurs lettres de noblesse.

- Ainsi, le , le laboureur Susino Chiaverini règle une dispute en tirant à bout portant, à Luogo Chiuso, sur le maire Antoine Baptiste Chiaverini, qu'il ne parvient qu'à blesser sans trop de gravité au ventre. Immédiatement arrêté, il est condamné à une peine de onze mois de prison[21].

- Le , l'ex-militaire Jacques Toussaint Peroni est accusé d'avoir assailli et tenté de violer, sur un chemin, Marie Rosalinde Peroni, qu'il libère de son étreinte en raison de l'arrivée de passants. Elégiaque, il nie toute volonté délictuelle, en expliquant qu'il a emporté le mouchoir qui couvrait la tête de la jeune femme, manifestant par là même, selon une coutume locale, sa volonté de l'épouser qui interdit à quiconque d'autre d'espérer à sa main jusqu'à ce que le mouchoir ne soit rendu[22].

- Entre 1840 et 1841, Antono Santalucia, Giacomo-Antono Giacomoni et son demi-frère Giuseppo Quilichini, surnommé Buccino, en guerre contre les clans Poli et Quilichini, agissant depuis les villages d'Altagène et de Mela, font régner la terreur sur toute la micro-région, se rendant coupables de diverses exactions contre leurs ennemis. Après un court exil en Sardaigne, en 1842, ils reviennent sur le lieu de leurs crimes. Le premier des trois finit par partir pour l'Amérique, où il meurt en 1856, le deuxième, devenu contrebandier, est retrouvé mort en 1848 et le troisième est condamné à six mois de prison en 1844[23].

- Le , les bandits Santa- Lucia et Giacomoni, de Sainte-Lucie de Tallano, prennent le temps d'abattre Michel Peroni, qui avait osé témoigner contre eux, deux ans plus tôt, devant la Cour d'Assises[Note 4].

- Le , François Mattei, dit Cecco, jeune propriétaire de 19 ans, assassine, en l'atteignant par balle au-dessus de la hanche droite, Antoine Baptiste Chiaverini, dit Chichio, propriétaire âgé de 34 ans qui avait fait fonction de maire deux ans auparavant, et blesse d'une balle en bas de l'omoplate droit Jean-Paul Peroni, propriétaire de 46 ans. Le procès-verbal de la gendarmerie expose en détail les circonstances pittoresques de ce méfait[Note 5].

- Paul Bourde évoque, en l'exagérant, la vendetta qui oppose les Mattei aux Chiaverini[Note 6]. Bien que violente, cette vendetta, qui fait les titres de la presse locale en 1887[Note 7] et en 1889[Note 8], ne débouche heureusement sur l'extermination d'aucune des deux familles. Comme souvent, la vendetta semble s'éteindre par la conclusion d'un traité de paix entre les deux parties, pratique courante sur l'île depuis des temps anciens. Ces traités de paix sont souvent passés dans l'église, sous l'égide de Dieu, devant notaire et ont parfois comme témoins les autorités civiles, tant génoises que françaises[Note 9].

- Le , l'irascibilité d'Antoine Pasquin Mattei gâche une fête de fiançailles, par la blessure que cet aïeul de la fiancée inflige par balle à Michel Peroni, qui participe avec enthousiasme à la tradition du charivari, bangagliacciu ou franghillacciu en corse, qui suit la cérémonie et consiste en une sérénade jouée au nouveau couple avec des bruits de corne et un fracas de pots et de casseroles[Note 10].

- Bien moins excusable et dénuée du charme suranné d'un monde ancien qui place l'honneur au-dessus de toute autre préoccupation est l'affaire qui conduit, en 1901, le bandit Brico Tramoni, ulcéré que Thomas Tramoni lui refuse la main de sa fille pour la réserve à un parti plus honorable, à abattre froidement sur la place du village de Mela, où il joue avec d'autres enfants, le petit-fils de celui-ci, âgé de sept ans[24]. Suscitant la réprobation générale par cet acte odieux, contraire à la tradition corse d'immunité accordée aux enfants en cas de vendetta, et abandonné par sa famille, il est obligé de fuir en Sardaigne, lieu classique d'exil des criminels réprouvés.

Le premier siècle de présence française ne modifie pas fondamentalement les us et coutumes, tant paisibles que parfois belliqueuses, de la population locale qui continue, pour tous les aspects de la vie, à s'exprimer en corse ou en toscan. C'est la raison pour laquelle, en dépit du décret du 19 ventôse an XIII () qui impose pour la Corse la rédaction en français de l'ensemble des actes publics ainsi que le recrutement de seuls officiers publics qui soient de langue française, les registres d'état civil de Mela, à l'instar de ceux de la plupart des autres communes de l'île, continuent d'être rédigés en italien jusqu'en 1850.

Il faut attendre les conflits qui viennent souder la Nation, en faisant se côtoyer sous un même uniforme des citoyens français qui demeurent, jusqu'à la IIIe République, majoritairement ruraux et patoisants, pour que la francisation et une relative uniformisation des habitudes quotidiennes ne triomphent. Mela a, en effet, activement participé aux guerres que la France a menées contre ses ennemis[Note 11], contribuant pleinement à "l'impôt du sang" acquitté par l'île sur les différents théâtres d'opération, comme l'attestent les noms des "enfants" de la commune tués au combat. Dès la guerre de 1870-1871, onze hommes du village sont incorporés dans les troupes et l'un d'entre eux, Antoine Dominique Chiaverini, meurt en captivité à Rastadt, dans le Grand-Duché de Bade. La Grande Guerre fauche six combattants mélais que sont Dominique Antoine Chiaverini, Antoine Padoue Mattei, Charles Peroni, Jacques Peroni, Paul Peroni et Philippe Traversari[Note 12]. L'Entre-Deux-Guerres voit grandir le sentiment patriotique qui, face aux revendications irrédentistes du régime mussolinien, mène les insulaires au Serment de Bastia pour la défense de la Corse française. Pris dans cette ferveur nationaliste, le Conseil municipal n'hésite pas à voter une résolution qui demande au Gouvernement de mettre en œuvre une politique nataliste, afin d'opposer à l'Italie populeuse d'alors une démographie suffisamment vaillante[25]. Durant la Seconde Guerre mondiale, le territoire de la commune voit, le , une attaque qui est menée par les Résistants à l'encontre d'un convoi allemand, sur la route qui mène de Mela à Levie. Le conflit n'a pas permis le retour dans leurs foyers d'Ange Toussaint Chiaverini, Antoine Marie Chiaverini, Antoine Pasquin Marcellesi, et Antoine Peroni[Note 13].

Après 1945, Mela est frappée de plein fouet par le phénomène de la désertification rurale, qui abaisse drastiquement le nombre de ses résidents permanents et diminue les cultures et exploitations d'élevage qui constituent son activité économique depuis sa fondation. Le village, depuis lors, se repeuple essentiellement à la période estivale. Une foule particulièrement nombreuse s'est néanmoins réunie, le , lors de la visite pastorale de monseigneur André Lacrampe, évêque de Corse, durant laquelle l'église s'est retrouvée trop étroite pour accueillir l'ensemble des fidèles venus participer à la messe, qui fut pour le coup célébrée sur la place du village.

Politique et administration

Circonscriptions de rattachement

- Sur le plan administratif, Mela est rattachée à la région Corse (préfecture d'Ajaccio), au département de la Corse-du-Sud (préfecture d'Ajaccio), à l'arrondissement de Sartène, au canton du Sartenais-Valinco et à la communauté de communes de l'Alta Rocca.

- Sur le plan juridictionnel, les justiciables dépendent du Tribunal de première instance d'Ajaccio, avec néanmoins l'existence d'un point d'accès au droit à Sartène, du Tribunal de grande instance d'Ajaccio, du Tribunal de commerce d'Ajaccio, de la Cour d'appel de Bastia, du Tribunal administratif de Bastia, de la Cour administrative d'appel de Marseille.

- Sur le plan académique, Mela est rattachée à l'Inspection académique de Corse-du-Sud et au Rectorat de l'Académie de Corse.

- Sur le plan militaire, Mela est comprise dans la Zone de défense du Sud.

- Sur le plan religieux, la paroisse de Mela est rattachée au diocèse d'Ajaccio, appartenant à la province ecclésiastique de Marseille.

Municipalité actuelle

La municipalité, composée d'un maire et de deux adjoints, assistés de quatre conseillers municipaux, est issue des élections du .

Liste des maires

Historique des élections municipales

De nombreux recours contre les élections municipales ont émaillé l'histoire de la commune depuis le XIXe siècle et ont permis d'enrichir la jurisprudence du Conseil d'État.

- À la suite des élections du , le sieur Peroni a introduit un recours en annulation, en arguant que l'assemblée électorale s'était tenue dans une maison particulière, que les électeurs auraient été empêchés de stationner dans la salle du scrutin où ils n'auraient été admis à entrer que l'un après l'autre et que des substitutions frauduleuses de bulletins se seraient produites. Le Conseil d’État a néanmoins rejeté la requête, faute de preuve sérieuse apportée par le requérant (Conseil d’État, , no 53 333, Élections de Mela)[27].

- Lors des élections du , les sieurs Peroni ont contesté la validité de l'élection comme conseiller municipal du sieur Chiaverini qui, ayant obtenu un nombre de suffrages moindre que le sieur Paul Peroni, avait substitué à son profit de nouveaux résultats au procès-verbal initialement dressé. Le Conseil d’État a fait droit à la requête, en annulant l'élection du sieur Chiaverini et en proclamant celle du sieur Peroni (Conseil d’État, , no 58 532, Élections de Mela)[28].

- Les sieurs Peroni ont attaqué les élections du , en soulignant que les scellés avaient été apposés sur l'urne en dehors de la présence des électeurs et que ladite urne avait ensuite été laissée sans surveillance dans la maison du maire. Les opérations électorales ont été annulées sur ce moyen (Conseil d’État, , no 63 792, Élections de Mela)[29].

- Les griefs soulevés dans le recours introduit à l'encontre des élections du , dont ni le détail ni les auteurs ne sont connus, ont, quant à eux, été jugés comme non justifiés et sans influence sur le résultat (Conseil d’État, , no 89 849, Élections de Mela)[30].

- Le Conseil d’État, saisi d'un appel formulé par le sieur Dominique Peroni à l'encontre d'un jugement du conseil de préfecture qui avait annulé les élections du 0 en invalidant les bulletins de trois électeurs, a cassé le jugement et validé ces élections, en retenant que l'inscription de ces électeurs sur les listes n'avait fait l'objet d'aucune radiation ni par la commission municipale, ni par le juge de paix, ni par la Cour de Cassation (Conseil d’État, , no 37 095, Élections de Mela)[31].

- Après une plainte pour fraude, déposée par la liste de Frédéric Graziani contre la liste élue d'Antoine Peroni, les élections du ont été annulées, au motif d'un défaut d'affichage préalable de la liste électorale (Conseil d’État, , no 317 919, Élections de Mela)[32].

- Les élections du ont reconduit la liste Peroni. À nouveau saisis sur le grief tiré de l'existence de prétendus signes de reconnaissance sur les bulletins de vote[33], les juges ont cette fois-ci débouté les plaignants (Conseil d’État, , no 328 129, Élections de Mela)[34].

Résultats des différentes élections

Contrairement à sa population de résidents permanents, Mela connaît, depuis 2002, une légère augmentation du nombre des électeurs inscrits sur ses listes électorales.

| 2002 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2014 | 2015 | 2017 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 64 | 62 | 65 | 60 | 64 | 69 | 68 | 70 | 79 | 78 | 77 |

Mela ne semble pas remplir, jusqu'à présent, les critères pour être éligible à la Marianne d'or du civisme, créée en 2007 par la Fédération nationale des associations d'anciens maires et adjoints de France (FAMAF) en collaboration avec l'Association des maires de France (AMF) pour récompenser les hauts taux de participation des électeurs aux élections nationales. En comparaison avec les moyennes nationales de participation aux différents scrutins organisés depuis 2002, les taux observés dans la commune[35], à quelques exception près, s'avèrent globalement inférieurs pour les consultations nationales et supérieurs pour celles locales, manifestant ainsi la plus grande préoccupation des électeurs pour les enjeux de proximité.

| Élection | Nombre de votants à Mela | Taux participation à Mela | Taux de participation nationale | Nombre d'abstentions à Mela | Taux d'abstention à Mela | Taux d'abstention nationale |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Élection présidentielle 2002 1er tour 21/04/2002 | 33 | 51,56 % | 71,60 % | 31 | 48,44 % | 28,40 % |

| Élection présidentielle 2002 2e tour 05/05/2002 | 33 | 51,56 % | 79,71 % | 31 | 48,44 % | 20,29 % |

| Élections législatives 2002 1er tour 09/06/2002 | 34 | 53,97 % | 64,40 % | 29 | 46,03 % | 35,60 % |

| Élections législatives 2002 2e tour 16/06/2002 | 35 | 55,56 % | 60,30 % | 28 | 44,44 % | 39,70 % |

| Élections territoriales (régionales reste de la France) 2004 1er tour 21/03/2004 | 41 | 66,13 % | 60,84 % | 21 | 33,87 % | 39,16 % |

| Élections territoriales (régionales reste de la France) 2004 2e tour 28/03/2004 | 42 | 67,74 % | 65,66 % | 20 | 32,26 % | 34,34 % |

| Élections européennes 13/06/2004 | 21 | 32,81 % | 42,79 % | 43 | 67,19 % | 57,21 % |

| Référendum sur le Traité constitutionnel européen 29/05/2005 | 43 | 66,15 % | 69,40 % | 22 | 33,85 % | 30,60 % |

| Élection présidentielle 2007 1er tour 22/04/2007 | 42 | 70,00 % | 83,78 % | 18 | 30,00 % | 16,22 % |

| Élection présidentielle 2007 2e tour 06/05/2007 | 50 | 83,33 % | 83,97 % | 10 | 16,67 % | 16,03 % |

| Élections législatives 2007 1er tour 10/06/2007 | 40 | 66,67 % | 60,40 % | 20 | 33,33 % | 39,60 % |

| Élections législatives 2007 2e tour 17/06/2007 | Élection pourvue au 1er tour | Élection pourvue au 1er tour | 60,00 % | Élection pourvue au 1er tour | Élection pourvue au 1er tour | 40,00 % |

| Élections cantonales 2008 1er tour 09/03/2008 | 60 | 93,75 % | 64,89 % | 4 | 6,25 % | 35,11 % |

| Élections cantonales 2008 2e tour 16/03/2008 | Élection pourvue au 1er tour | Élection pourvue au 1er tour | 56,45 % | Élection pourvue au 1er tour | Élection pourvue au 1er tour | 44,55 % |

| Élections municipales 2008 1er tour 09/03/2008 | 60 | 93,75 % | 64,50 % | 4 | 6,25 % | 35,50 % |

| Élections municipales 2008 2e tour 16/03/2008 | Élection pourvue au 1er tour | Élection pourvue au 1er tour | 69,00 % | Élection pourvue au 1er tour | Élection pourvue au 1er tour | 31,00 % |

| Élection municipale partielle 15/02/2009 | ? | ? | Sans objet | ? | ? | Sans objet |

| Élections européennes 07/06/2009 | 28 | 40,58 % | 40,63 % | 41 | 59,42 % | 59,37 % |

| Élections territoriales (régionales reste de la France) 2010 1er tour 14/03/2010 | 39 | 57,35 % | 46,36 % | 29 | 42,65 % | 53,64 % |

| Élections territoriales (régionales reste de la France) 2010 2e tour 21/03/2010 | 42 | 61,76 % | 50,50 % | 26 | 38,24 % | 49,50 % |

| Élection présidentielle 2012 1er tour 22/04/2012 | 43 | 61,43 % | 79,48 % | 27 | 38,57 % | 20,52 % |

| Élection présidentielle 2012 2e tour 06/05/2012 | 46 | 65,71 % | 80,34 % | 24 | 34,29 % | 19,66 % |

| Élections législatives 2012 1er tour 10/06/2012 | 39 | 55,71 % | 57,22 % | 31 | 44,29 % | 42,78 % |

| Élections législatives 2012 2e tour 17/06/2012 | 40 | 57,14 % | 55,41 % | 30 | 42,86 % | 44,59 % |

| Élections municipales 2014 1er tour 23/03/2014 | 71 | 89,87 % | 63,55 % | 8 | 10,13 % | 36,45 % |

| Élections municipales 2014 2e tour 30/03/2014 | Élection pourvue au 1er tour | Élection pourvue au 1er tour | 62,13 % | Élection pourvue au 1er tour | Élection pourvue au 1er tour | 37,87 % |

| Élections européennes 25/05/2014 | 43 | 54,43 % | 42,43 % | 36 | 45,57 % | 57,57 % |

| Élections départementales 2015 1er tour 22/03/2015 | 52 | 65,82 % | 50,17 % | 27 | 34,18 % | 49,83 % |

| Élections départementales 2015 2e tour 29/03/2015 | Élection pourvue au 1er tour | Élection pourvue au 1er tour | 49,98 % | Élection pourvue au 1er tour | Élection pourvue au 1er tour | 50,02 % |

| Élections territoriales (régionales reste de la France) 2015 1er tour 06/12/2015 | 43 | 55,13 % | 49,91 % | 35 | 44,87 % | 50,09 % |

| Élections territoriales (régionales reste de la France) 2015 2e tour 13/12/2015 | 48 | 61,54 % | 58,41 % | 30 | 38,46 % | 41,59 % |

| Élection présidentielle 2017 1er tour 23/04/2017 | 48 | 62,34 % | 77,77 % | 29 | 37,66 % | 22,23 % |

| Élection présidentielle 2017 2e tour 07/05/2017 | 44 | 57,14 % | 74,56 % | 33 | 42,86 % | 25,44 % |

| Élections législatives 2017 1er tour 11/06/2017 | 44 | 57,14 % | 48,70 % | 33 | 42,86 % | 51,30 % |

| Élections législatives 2017 2e tour 18/06/2017 | 42 | 54,55 % | 42,64 % | 35 | 45,45 % | 57,36 % |

Population et société

Démographie

Française depuis le traité de Versailles du , la Corse est soumise à l'application de l'ordonnance prise par le Roi Louis XV le prescrivant un recensement de l'ensemble des maisons du royaume, afin de faciliter le logement des troupes. Mela est comptabilisée, de façon commune avec Zoza avec laquelle elle paraît former un ensemble dans la pieve, dans le recensement Choiseul qui est effectué en 1769. L'ensemble des deux villages comprend alors 170 habitants, dont 36 hommes, 41 femmes, 58 garçons et 35 filles. Sous la Révolution, la loi du prévoit un recensement nominatif. Organisé tous les cinq ans à partir de 1801, bien que parfois retardé ou supprimé en raison des guerres, sa périodicité est allongée à partir de 1946 pour des raisons d'économie. La loi de démocratie de proximité du , qui introduit un système général de recensement permanent par sondage, conserve un recensement exhaustif tous les cinq ans pour les communes de moins de 10 000 habitants. La commune, dont la population, comptabilisée sans l'adjonction de Zoza à partir de 1801, a augmenté tout au long du XIXe siècle jusqu'à atteindre 269 habitants en 1886, a vu sa démographie stagner, au gré de quelques départs vers l'Empire colonial, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, avant de décliner depuis lors en raison d'un phénomène général et massif de désertification rurale.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1800. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[36]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[37].

En 2020, la commune comptait 28 habitants[Note 14], en diminution de 3,45 % par rapport à 2014 (Corse-du-Sud : +6,04 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Manifestations culturelles et festivités

La fête de la commune, organisée par l'Association pour la Défense du Patrimoine de Mela, se déroule le , jour de l'Assomption. Elle consiste en un repas qui réunit sur la place du village les résidents permanents et les expatriés qui passent leurs vacances dans le lieu de leurs racines, ainsi que dans l'organisation de jeux destinés aux enfants.

Le prix Polino da Mela, créé en 2003, récompense une œuvre inédite à caractère littéraire, historique, sociologique ou autre, rédigée en français, en italien ou en corse, qui a un rapport avec l'Alta Rocca. Financé par le mécénat privé, il est attribué par un jury composé de personnalités locales. Il a successivement été décerné à :

| Année d'attribution | Bénéficiaire | Œuvre | Éditeur | ISBN |

|---|---|---|---|---|

| 2004 | Vannina Marchi-Van Cauwelaert | Rinuccio della Rocca (vers 1450-1511) Vie et mort d'un seigneur corse à l'époque de la construction de l'État moderne | Colonna Edition | (ISBN 2-915922-04-7) |

| 2010 | Francesca Weber-Zucconi | La Dormeuse de l'Alta Rocca (Nouvelles) | Colonna Edition | (ISBN 978-2915922479) |

| 2011 | Association Korsi Alta Rocca | Ascolta ascolta (Poèmes) | ? | ? |

Enseignement

Un enseignement primaire est dispensé à Mela, dès le premier tiers du XIXe siècle. Achevé en 1887, le bâtiment qui abrite la mairie et l'école primaire de Mela a vu la fermeture de cette dernière en 1962, lorsque la commune s'est mise à voir sa population diminuer de plus de la moitié. La présence d'un instituteur et d'un groupe scolaire à Foce-di-Mela, dont les dates exactes d'institution et de disparition ne sont pas connues, est même attestée par le conseiller Arrii, lors d'une discussion intervenue à la séance du du conseil général de la Corse [40]. Les élèves en âge d'être scolarisés le sont désormais à l'école maternelle et à l'école primaire de Levie, au collège Jacques-de-Rocca Serra-de-Levie et au lycée Georges-Clemenceau de Sartène. Les étudiants de la commune peuvent s'inscrire à l'Université Pascal-Paoli de Corte.

Santé

L'établissement de santé le plus proche est le centre hospitalier Antoine Benedetti de Sartène.

Économie

Mela, village de moyenne montagne, a développé au cours des siècles une économie fondée sur le pastoralisme et de certaines cultures en terrasses, autour notamment de l'olivier, du châtaignier, de la vigne et de quelques céréales, comme l'atteste le dénombrement royal de 1769. La commune abrite aujourd'hui une exploitation d'élevage de bovins et d'ovins.

L'artisanat et le commerce, attestés au XIXe siècle, qui s'articulaient autour d'ateliers de maçonnerie, de menuiserie, de cordonnerie, de ferronnerie, d'une épicerie et même d'une buvette, mentionnée explicitement en 1883, tenue par Matthieu Santoni, n'ont pas résisté à la désertification rurale d'Après-Guerre qui a privé le village de toute boutique.

Curiosités locales et patrimoine

Lieux et monuments

- Les vestiges de l'ancienne église Santa-Maria-Assunta sont visibles dans le petit cimetière, en léger contrebas de la route dans le lieu-dit de Furciulonu, où apparaît le bas des murs, pas plus haut que les herbes au printemps, qui permet de visualiser facilement le plan et les dimensions de l'édifice. Fondée, selon la tradition, au IXe siècle, elle aurait été rebâtie au Xe siècle dans le style du Premier Art roman. Les restes qui sont actuellement visibles datent du XVIe siècle, reconstruction au cours de laquelle son plan primitif à nef unique avec une abside semi-circulaire percée d'une meurtrière en son centre a été conservé. Trop éloignée du village et très abîmée, comme le mentionne le rapport de la visite apostolique effectuée en 1587 par monseigneur Mascardi, elle a été abandonnée dans le premier quart du XVIIe siècle, au profit de l'église Saint-Pierre. Elle est inscrite à l'Inventaire général du patrimoine culturel[41].

Ruines de l'église Santa-Maria-Assunta

Ruines de l'église Santa-Maria-Assunta Ruines de l'église "Santa-Maria-Assunta"

Ruines de l'église "Santa-Maria-Assunta"

- L'église paroissiale de l'Assomption, située au centre du village, a été construite entre 1865 et 1870, sur l'emplacement de l'église Saint-Pierre qui, édifiée au XVIIe siècle, avait été détruite en raison de son mauvais état. Les travaux sont entrepris à la suite d'une demande du curé de la paroisse au préfet de la Corse, en date du , qui mentionne que « malgré toutes les réparations qui ont été faites en différentes époques, on n'a jamais réussi à la mettre en santé par la suite de la mauvaise construction » et propose « d'autoriser M. Casanova, agent voyer départemental résidant à Sartène à se rendre à Mela pour lever les plans de la nouvelle église »[42]. Le chantier, dont l'achèvement nécessite un secours du ministère des Cultes, est réalisé avec l'intervention de l'architecte diocésain André, les maîtres maçons Jean-Michel Galli et Dominique Serra et le menuisier Bernadin Chiaverini. Les travaux de gros œuvre, qui utilisent granite, moellon et pierre de taille, sont terminés en 1865 et ceux de second œuvre en 1869. Un clocher carré surmonté d'un lanternon est accolé en 1870 par le maître maçon Jean-Michel Galli. L'église, de plan allongé formé d'une nef unique prolongée par une abside voûtée en cul-de-four et éclairée par une baie axiale cintrée, est, dans les années 1980, restaurée et pourvue de trois beaux vitraux représentant la Vierge, saint Pierre et saint François d'Assise.

Elle est inscrite à l'Inventaire général du patrimoine culturel[43].

- La mairie-école, caractéristique de la scolarisation en milieu rural qui suit les lois votées à l'initiative de Jules Ferry au début de la IIIe République, a été édifiée en 1887, selon les plans dressés en 1882 par l'architecte François Istria.

- Le monument aux morts, érigé à la droite de l'église sur la place du village, consiste en une plaque de marbre portant l'inscription des noms des combattants originaires de la commune tombés au champ d'honneur durant les deux guerres mondiales, vissée à une pierre dressée de granite, en forme de petit menhir. Une mitrailleuse de calibre 30 millimètres de l'armée américaine, parachutée dans le nord de l'île en 1943 et ayant servi au maquis, posée sur un bipied parachève le monument.

.JPG.webp)

Héraldique, logotype et devise

L'héraldiste Demartini a composé, dans la seconde moitié du XXe siècle, le blason de la commune qui reprend les éléments traditionnels des armoiries des Cinarchesi, famille à laquelle se rattachaient les seigneurs della Rocca, à savoir le château et la balance, qui symbolisent respectivement la force militaire et le droit de rendre justice. La reprise de ces éléments historiques rappelle l'appartenance de Mela à l'ancienne Terra dei Signori (= Terre des Seigneurs)qu'était le Pays de l'Au-delà des Monts, dont, contrairement à la Terra del Comune du Nord de l'île, le fonctionnement seigneurial s'opposait à l'exercice d'un pouvoir trop direct par la République de Gênes, en dépit des alliances précaires qui étaient souvent conclues entre les Seigneurs du Sud et la Superbe. La trop grande autonomie que souhaitaient conserver sur leurs terres les Seigneurs Cinarchesi devait d'ailleurs conduire Gênes à les éradiquer entre la fin du XVe siècle et le tout début du XVIe siècle. Par cet hommage rendu aux perdants magnifiques que furent les Cinarchesi, la commune de Mela renoue la chaîne des temps en honorant les structures politiques qui présidaient aux destinées de son territoire lors de l'époque probable de sa fondation. En termes héraldiques, le blason de Mela se définit comme étant : "Parti de sinople et d'argent, le premier à la tour d'argent, le second à la balance de sable".

Personnalités liées à la commune

- Polino da Mela fut, tout à la fin du XVe siècle, chapelain et chancelier de Rinuccio della Rocca, dernier représentant de la famille seigneuriale corse des Cinarchesi. Chargé par ce dernier d'ambassades auprès de Gênes et conscient de la puissance de cette République maritime, il œuvra en faveur d'une alliance de son seigneur avec la Superbe. Il lui conseilla de participer, de commun avec les Génois, à l'élimination des Leca. Echouant à obtenir la mitre pour l'évêché d'Ajaccio qu'il convoitait, sa présence n'est plus mentionnée lorsque Rinuccio della Rocca se retourne contre les Génois, qui le vainquent et le tuent en 1511.

- Monseigneur Jean-Baptiste Galli, docteur en théologie et en droit canon, secrétaire de son Eminence le cardinal Tommaso Maria Zigliara[44] - [45], est élevé le à la dignité de Camérier secret surnuméraire par Sa Sainteté le pape Léon XIII[46].

Mela dans la littérature

- Ivan Chiaverini, ancien haut fonctionnaire et maire de la commune entre 2001 et 2008, évoque, dans la nouvelle Les Naïades de son recueil Nouvelles sudistes, paru en 1990 aux éditions CLR (ISBN 2-908585-00-6), une rencontre onirique que fait, à la cascade Pisciacorvu qui ponctue le ruisseau Petra grossa, affluent du Fiumicicoli, un paysan avec de mystérieuses et ravissantes créatures mythologiques. Un autre de ses livres, Les Potins de la Funtana, paru en 2006 aux éditions du Journal de la Corse, non moins onirique que le précédent, conte la geste de deux enfants et d'un lutin dans un village qui n'est pas sans rappeler Mela.

- Son frère, Philippe Chiaverini, ancien magistrat et auteur également originaire de la commune, envisage, dans son ouvrage La Corse et le procès du Comte Léon, paru en 2013 aux éditions Anima Corsa (ISBN 978-2-919381-13-5), que Mela constitue le siège d'un évêché, au sein d'une île devenue indépendante depuis 1906. Tuer l'Empereur, paru en 2016 chez le même éditeur (ISBN 978-2-919381-44-9), quant à lui, figure un enfant mythique de Mela qui, engagé dans le désastre de l'expédition de Sardaigne de 1793, éprouve un fort ressentiment contre le parti français et surtout Bonaparte, que le sort finit par le faire de nouveau côtoyer, vingt ans plus tard, sur l'île d'Elbe.

- Neveu et fils des précédents, Damien Chiaverini prend le village comme toile de fond de son recueil de nouvelles Les Fantômes de Mela, autoédité auprès d'Amazon en 2021, qui évoque plusieurs épisodes de l'Histoire du l'île, des Shardana de la Haute Antiquité jusqu'à la secte des Giovannali et la domination génoise, par les rencontres qu'y effectuent certains habitants et visiteurs aussi prestigieux que Nicolo Mascardi ou Prosper Mérimée, avec des personnages issus du passé. Son roman Un Noël corse, paru chez Dutan en 2022, y brosse, sur le ton de l'humour et de l'espérance, les soubresauts engendrés par la loi de Spération de l'Eglise et de l'Etat, lors des fêtes de la Nativité 1905.

- Philippe Franchini, romancier et historien, montre le héros de son roman Les Chemins de granit - I Ghjuvannali, paru en 2011 chez Colonna édition (ISBN 978-2-915922-69-1), fonder, au milieu du XIVe siècle, une commune libre sur un site "situé entre Santa Lucia et Le Vie, sur une sorte de dorsale de granit, à quelque six cents mètres d'altitude" qui pourrait figurer l'emplacement de Mela.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La scène est rapportée par le grand Chancelier du Roi de Corse, Sebastiano Costa, dans ses Mémoires 1732-1736, aux pages 616 à 619 de l'édition critique bilingue qu'en a faite Renée Luciani : "A l'entrée de la piève de Tallano, qui était assez proche, le premier village, Mela, donna le signal des cris d'allégresse, suppléant au petit nombre des habitants - car c'était un très petit village - par des clameurs redoublées ; le couvent des Révérends Pères Franciscains, à un mille de distance, commença à faire carillonner ses cloches, fort estimées dans le pays pour la suavité et l'harmonie de leurs sons. Ces cloches éveillèrent les villages situées tout autour, à peu de distance, et tous coururent au couvent, où le Roi descendit pendant qu'éclataient décharges et vivats. Il alla à l'église s'incliner devant le Saint Sacrement, puis entra au couvent, où il trouva deux chambres convenablement aménagées pour son usage. Chaque membre de la Cour reçut sa chambre, pendant que l'on préparait le repas, qui se rendit agréable par l'abondance de certaines figues, de grandeur et saveur peu ordinaires." Le récit trouve confirmation dans les Mémoires de l'abbé Charles Rostini, dont la publication et la traduction ont été assurées par l'abbé Letteron, dans les numéros d'avril 1882 à juillet 1883 du Bulletin des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse, réunis en un tome unique consultable sur le site en ligne de la Bibliothèque Nationale de France. Le passage figure aux pages numérotées 188 à 191 : "Après avoir séjourné trois jours à Porto-Vecchio, le matin du quatrième il prit la route de Zonza, et à midi il était arrivé sur les hauteurs qui dominent un endroit appelé l'Ospedale. Il poursuivit son voyage, et le ciel devenant orageux, on pressa la marche ; le plus maltraité par la pluie fut Franceschino de l'Agata, qui avec les déserteurs pris à solde, accompagnait les bagages. À Zonza, Giudicelli fut pour le Roi un hôte aimable ; il fut gratifié de privilèges dont il n'a pas encore joui, et resta dans sa maison avec le titre de chevalier. Tous les habitants des villages par où il passait, (le titre de Roi étant fort retentissant par lui-même), accouraient curieux et soumis. Ceux de Zonza voulaient le voir, et comme il faisait déjà nuit, ils allumèrent, malgré la pluie, de grands feux. Il ne partit de Zonza que vers le milieu du deuxième jour. En débouchant dans une plaine, au bout de laquelle s'élève une montagne qui domine le village de Quenza, pays toujours infestés de Génois stipendiés, il rencontra le capitaine Panzani, frère du colonel du même nom, avec une escorte bien armée ; il y eut des vivats et des décharges de mousqueterie. Les gens de Quenza, réunis sur la montagne, observaient tout silencieusement. Le petit village de Mela poussa des cris de toutes ses forces, jusqu'à ce qu'ils fussent couverts par le son doux, harmonieux et bien cadencé des cloches du couvent d'Attalà, où résident les Révérends Pères Observantins. À ce son, tous les habitants du voisinage se mettent en mouvement ; tous accourent au couvent, où les appelle le son des cloches. On passa la nuit au couvent. Au point du jour, le bruit courut que la ville de Sartene ne voulait pas recevoir le Roi ; alors sous le prétexte plausible de fêter ce jour, qui était la Nativité de la Vierge, on proposa, afin de gagner du temps et de mieux se renseigner sur ce bruit, d'entendre la messe dans l'église du couvent. Après la messe, les femmes, vêtues de leurs beaux habits et toujours curieuses, demandèrent le baise-main.»

- Il peut être consulté aux archives départementales les pièces relatives à cette affaire. Le texte de la lettre adressée au Vice-Roi est le suivant : "Excellence, les officiers municipaux et le Conseil de la communauté de Mela s'adressent à Son Excellence pour lui dire que depuis la fin de la Révolution française et la liberté, certains particuliers de la communauté de Levie ont tenté d'usurper avec violence des terres appartenant à l'Église de Mela ; mais repoussant la force par la force, les habitants de ladite communauté l'ont défendue et ont fait rester au loin les violents usurpateurs. Maintenant que c'est le temps où la justice triomphe sur notre terre, ils ont encore clandestinement entrepris, avec une ardeur hors de propos, de démaquiser une parcelle de terre dénommée il Chioso di Prete Polino. Toutes ces choses étant exposées à Son Excellence, les exposants demandent que leur soit donnée l'autorisation de saisir le tribunal des violences faites pour que soit donné l'ordre de se retirer des terres susdites. Sinon les habitants de cette pauvre communauté seront contraints, même contre leur gré, de les défendre l'arme à la main, ce qu'ils regretteraient car contre les règles de la justice et ainsi ce faisant fera raison." Sont consultables, dans Il Rigestro della Corrispondenza del Segretario di Stato del Regno di Corsica a contare del 23 agosto 1795, deux renvois à l'Avocat général du Roi de la Juridiction de la Rocca. Le premier, en date du 22 septembre 1795, indique : "Vous trouverez, ci-joint, un mémoire de la Commune de Mela, présenté à Son Excellence le Vice-Roi. Je vous prie d'inviter les officiers municipaux de cette commune à envoyer unanimement au Gouvernement une délibération de leur corps et du Conseil municipal, signée et motivée, dans laquelle ils exposeront leurs droits et leurs prétentions afin qu'ils puissent obtenir cette autorisation qui sera justice. Ne manquez pas d'insinuer des sentiments de calme et de tranquillité auprès de ces gens, assurez-les de la justice qui leur sera rendue par Son Excellence le Vice-Roi et persuadez-les tous de l'obéissance à la loi et de l'amour pour leur patrie." Le second, en date du 17 octobre 1795, insiste sur les règles de forme : "Je regrette de devoir vous renvoyer encore la supplique de la Municipalité de Mela, vu que pour qu'elle puisse obtenir l'homologation du Vice-Roi pour ester en justice, il est nécessaire que ladite Municipalité prenne une délibération, non pas sous forme de supplique, sur laquelle Son Excellence pourra apposer son homologation.»

- Il peut être lu, dans l'édition du 20 mars 1842 du journal parisien La Presse, la relation du meurtre, qui résonne comme la mécanique d'une vengeance implacable, dans un style qui n'est pas sans rappeler celui des romans feuilletons si appréciés de ce temps : "Les bandits Giacomoni et Santa Lucia poursuivent leurs barbares exploits ; ils ont dernièrement menacé de mort, par un écrit placardé à l'église de Carbini, un garde forestier de Levie, et ordonné sous la même peine au Sieur Peratti, desservant d'Altagène, de quitter sa résidence, ce qu'il a fait ponctuellement, de façon que depuis près d'un mois les habitants de ce hameau sont privés de l'office divin. On attribue aux mêmes bandits l'assassinat commis le 12 du mois dernier à Mela sur le nommé Michel Peroni, un des vingt-sept témoins qui ont déposé contre eux aux Assises, et dont ils ont juré la mort. On assure qu'ils portent sur eux une sorte d'agenda sur chaque page duquel est écrit le nom d'un de ces témoins, et la note de ce qu'ils lui reprochent ; malheur à qui a un compte ouvert sur ce registre : le chiffre n'en peut être débattu, il faut payer, et ne se solde qu'avec du sang. Un de leurs débitteurs tué, ces terribles créanciers déchirent, par forme de quittance, la page où était son nom, et la jettent aux vents. Ce livre funèbre a encore vingt-et-un feuillets !" Le Journal des Débats politiques et littéraires, dans son édition du 5 avril 1840, vient nous renseigner sur le fond de la ténébreuse affaire qui avait conduit à présenter devant la Cour d'Assises, des 14 au 18 mars 1840, pour complicité d'assassinat le prêtre Don Jean Santa-Lucia et Giudice Giacomoni, respectivement frère et père des deux auteurs du crime. L'Histoire peut-être résumée de la manière suivante : A Sainte-Lucie, la guerre faisait rage entre, d'un côté les familles Poli et Quilichini, et de l'autre les Santa-Lucia et les Giacomoni. Une paix avait finir par se conclure. Le prêtre Santa-Lucia souhaitait marier sa sœur à un Quilichini et Giudice Giacomoni sa fille à un Poli. Ils essuyèrent tous deux un refus, au profit d'autres partis. Rendus furieux par la double rebuffade, ils excitèrent leur parentèle à trouver vengeance dans l'assassinat de Jacques Quilichini et Pierre-François Poli. Les meurtriers prirent rapidement la fuite mais la rumeur publique désigna vite les véritables commanditaires. Seul le prêtre Don Jean Santa-Lucia fut néanmoins reconnu coupable et condamné à dix ans de réclusion, Giudice Giacomoni étant relaxé.

- Procès-verbal de la Gendarmerie nationale, rédigé le 1er octobre 1883 par le brigadier Joseph Battini de la brigade de Sainte-Lucie-de-Tallano (archives départementales de Corse du Sud. [...] Nous avons entendu les témoins qui nous ont déclaré : 1) Peroni Jean-Paul, âgé de 46 ans, propriétaire demeurant à Mela déclare "Hier, trente du courant, vers les sept heures du soir, en arrivant chez moi, ma femme me dit que la dame Santoni Marie Dominique, ma belle-sœur et sœur de Mattei Don Jacques et Cecco, s'était introduite furtivement et pendant l'absence de ceux-ci dans leur maison d'habitation et qu'elle y avait soustrait une certaine quantité de linge qui se trouvait dans une malle. Espérant les concilier, je me suis rendu dans la maison de ces derniers. En arrivant sur leur place, j'ai trouvé Mattei Cecco qui se promenait. Lui ayant demandé ce qui se passait, il a répondu que sa sœur Marie Dominique leur avait soustrait des objets en leur absence et que sa belle-sœur Mattei Perle était tombée dans le délire à la suite de ce fait. Je suis rentré à la maison et j'y ai trouvé son mari Mattei Don Jacques et autres ; et j'ai vu que ma belle-sœur et mon beau-frère étaient très surexcités. Je suis sorti et, arrivé sur la route, j'ai rencontré Chiaverini Antoine Baptiste qui s'en allait chez lui. Nous avons marché ensemble environ cinquante mètres et, arrivés devant le débit de Santoni Matthieu, nous nous sommes entretenus sur le vol en question, et pendant cet entretien Chiaverini Antoine Baptiste avait le dos tourné vers le jardin dit Fiamali, situé en contrebas de la route et moi j'avais le dos tourné vers le mur du débit. En ce moment, une détonation se fit entendre et Chiaverini, qui venait sans doute d'être atteint, se sauva du côté de la porte d'entrée de sa maison, en criant : Je suis mort. Aussitôt, une nouvelle détonation suivit la première. Craignant d'être atteint aussi, je me suis précipité dans la buvette, en ouvrant la porte et en la refermant (reste de la phrase illisible). Et dès ma rentrée, divers consommateurs qui s'y trouvaient se sont refoulés dans la chambre à coucher, ce que j'ai fait à mon tour. Après avoir désarmé Santoni Jean, qui tenait un fusil à la main. Santoni Matthieu, frère de ce dernier, qui était couché, se leva et pendant qu'il voulait sortir dans la pièce d'entrée se trouvant en face de moi, j'ai reçu à mon tour un coup d'arme à feu par derrière. Je me suis tourné et j'ai remarqué que toutes les ouvertures étaient fermées et une forte fumée produite par la poudre existait dans l'intérieur de la salle, ce qui me porte à croire que la blessure dont vous voyez m'a été faite par un de ceux qui se trouvaient dans le débit." [...] 2) Santoni Marie Dominique, née Mattei, âgée de 21 ans, née et demeurant à Mela déclare : « Hier, entre huit et neuf heures du soir, me trouvant dans mon débit, j'ai entendu une détonation d'arme à feu devant la porte de mon habitation. Ensuite après, j'ai vu paraître Peroni Jean Paul qui a fermé la porte derrière lui. Six consommateurs qui jouaient aux cartes sont rentrés dans la chambre à coucher, Peroni entrant également. Et c'est en ce moment que j'ai vu la lueur d'un coup d'arme à feu du côté de la porte principale d'entrée. Peroni me dit aussitôt : Serrez-moi, je suis blessé, conduisez-moi chez moi. » [...] 3) Santoni Matthieu, âgé de 28 ans, débitant, né à Ciamannacce et demeurant à Mela, déclare : « Entre huit et neuf heures du soir, le 30 septembre et pendant que j'étais couché, j'ai entendu deux détonations d'arme à feu sur la place de mon magasin. Et, aussitôt, ceux qui se trouvaient dans la salle attenante à la chambre à coucher se sont refoulés précipitamment vers la chambre où je me trouvais. C'est alors que j'ai entendu Peroni Jean Paul dire : On a tiré sur moi et sur Chichio. C'est aussitôt qu'une autre détonation a retenti et Peroni a dit : Je suis blessé. » [...] 4) Santoni Jean, âgé de 18 ans, étudiant, né à Olmeto et demeurant à Mela déclare : "Je me trouvais dans la buvette de mon frère, avec Mattei François Marie, Serra Martin, Mattei Charles, Peroni Padoue et d'autres dont le nom m'échappe, lorsque j'ai entendu deux coups successifs se produire sur la place. Et, presque aussitôt, Peroni Jean Paul s'est introduit dans la buvette, en disant : on a tiré sur moi et sur Chichio. Alors, tous ceux qui se trouvaient avec moi se sont refoulés vers la chambre à coucher de mon frère, tandis que je prenais un fusil qui se trouvait dans un coin et me mettais en état de défense. Ce voyant, Peroni Jean me l'a ôté des mains et l'a remis à sa place. C'est alors qu'un troisième coup d'arme à feu a retenti et que Peroni a dit : Serrez-moi, je suis blessé. La lampe étant éteinte, je ne puis préciser la place où se trouvait Peroni où il a été blessé." [...] »

- Paul Bourde raconte en 1887, aux pages 231 et 232 de son livre En Corse réédité chez Laffite Reprints en 1983 (ISBN 2-7348-0103-5) : « On m'a communiqué un recueil de lamenti d'une funèbre authenticité. Il a été pris par les gendarmes sur le corps du bandit Jean Pietri qu'ils venaient de tuer. Ce Pietri était de cette famille dont je vous ai raconté l'inimitié avec les Nicoli. Il était en dernier lieu intervenu dans l'inimitié des Mattei et des Chiaverini de Mela de Tallano à la suite d'une très romanesque aventure. Les Mattei accusaient l'un des Chiaverini d'avoir poussé leur sœur à se marier contre leur gré. Cecco Mattei l'exécuta. Ce Cecco devint un bandit fameux ; la vendetta ayant été déclarée entre les deux familles, il extermina successivement cinq Chiaverini. D'autres membres de cette malheureuse maison étant morts de leur mort naturelle, il n'y resta plus de mâles pour poursuivre la vengeance. Une jeune fille de dix-huit ans s'en chargea ; la force de la haine et du point d'honneur l'emporta au plus grand sacrifice : pour se procurer le bras dont elle avait besoin, elle se donna au bandit Pietri et devint sa maîtresse. »

- Le quotidien Bastia Journal, publie dans ses éditions des 9 juin et 10 juin 1887 les comptes-rendus d'audience des Assises. Il est noté, pour l'audience du 8 juin : "L'affaire qui est soumise à l'appréciation du jury est une des plus graves de la session ; il s'agit d'un assassinat et d'une tentative d'assassinat commis dans des circonstances toutes spéciales : les membres de la famille Chiaverini, parents de l'accusé, étaient à sa recherche pour conclure un traité de paix au sujet d'attentats antérieurs, lorsqu'un des frères Chiaverini fut frappé mortellement. On se souvient que cette affaire, qui était venue à la précédente session ((26 février 1887), a été renvoyée afin de contrôler certaines dispositions qui établiraient l'alibi invoqué par l'accusé Mattei. Depuis plusieurs années, les familles Mattei et Chiaverini de Male de Tallano vivaient en inimitié. François Mattei, dit Cecco, avait assassiné l'un des frères Chiaverini, prétendant que celui-ci avait poussé sa sœur à épouser un certain Santoni, mariage qui n'avait pas son approbation. Depuis cette époque, le meurtrier gardait la campagne, les frères Chiaverini en faisaient à peu près autant, surtout Don Jacques, lequel, autre des Mattei, avait blessé l'accusé Don Jacques et tué un de ses parents. Dans la matinée du 4 juin 1885, Charles Chiaverini, Antoine Padoue Chiaverini et Paul Chiaverini se rendaient à Sainte Lucie de Porto-Vecchio, en passant par la montagne. Ils traversaient la forêt de Zonza et étaient sur le point d'arriver sur la crête de la montagne, lorsqu'à un endroit, désigné sous le nom de Castetelluccio, où le chemin est entouré de masses rocheuses, ils furent assaillis par des coups de fusil tirés d'un massif de rochers situés à la droite du chemin. Paul Chiaverini, qui marchait le premier, tomba mortellement blessé, ses frères réussirent à se sauver. Le surlendemain, il succombait des suites de sa blessure à Mela, où il s'était fait transporter. Les frères Chiaverini ont très énergiquement accusé les frères François, dit Cecco, et Don Jacques Mattei d'avoir été les auteurs de cet attentat. Cecco Mattei a été tué par la gendarmerie le 29 décembre 1885. Son frère Don Jacques a donc à répondre seul devant la justice de l'assassinat de Paul Chiaverini. L'accusé, dans son interrogatoire, nie les faits qui lui sont reprochés. Plusieurs témoins sont reprochés. Plusieurs témoins sont entendus à l'audience d'hier ; ils confirment leurs dépositions écrites. Vu l'heure avancée, la séance est renvoyée à aujourd'hui pour l'audition des derniers tépoins, le réquisitoire et les plaidoiries. Concernant l'audience du 9 juin, le journal écrit : "A l'ouverture de l'audience, on procède à l'audition des témoins qui n'ont pas été entendus hier. Tous confirment leurs dépositions recueillies à l'instruction. Dans un réquisitoire très énergique, M. Angeli, substitut du procureur général, s'appuyant sur les faits de la cause, demande au jury de retenir l'accusé coupable du triple crime qui lui est reproché. Il importe que par un verdict exemplaire l'ordre et la paix soient rétablis dans cette commune de Mela, où cette inimitié des Mattei et des Chiaverini a déjà fait couler tant de sang. Maître Pierre de Casabianca d'abord, maître H. de Montera ensuite font valoir les moyens de défense qui militent en faveur de l'accusé. L'un et l'autre mettent en lumière la partie de la déclaration qui est faite par le gendarme Bianchini, lequel avec une assurance qui ne s'est jamais démentie, a toujours affirmé qu'au moment du crime l'accusé était à Porto-Vecchio et que, par suite, il n'était pas à Castelluccio où les frères de la victime, n'écoutant que leur haine, prétendent l'avoir reconnu. Les honorables défenseurs démontrent que l'alibi est indiscutable et que les dépositions des témoins de Porto-Vecchio le confirment malgré les contradictions apparentes qui existent entre leurs dires et ils sollicitent du jury un verdict d'acquittement. Le jury, après une assez longue délibération, rapporte un verdict par lequel il reconnaît l'accusé coupable comme complice de la mort de Chiaverini Paul, avec la seule circonstance aggravante de la préméditation et comme auteur principal des tentatives de meurtre avec préméditation commises sur Chiaverini Charles et Chiaverini Antoine Padoue. Le verdict du jury est affirmatif sur les questions de concomitance et admet en faveur de l'accusé les circonstances atténuantes. La Cour condamne Don Jacques Mattei à la peine de vingt années de travaux forcés. L'accusé proteste vivement de son innocence.» Déporté à Cayenne, il y meurt le 26 juin 1907.

- .Le quotidien Le Petit Bastiais rapporte, dans son édition du 20 novembre 1889, l'audience de la Cour d'assises de la veille : "La commune de Mela a été souvent éprouvée par de sanglantes inimitiés qui divisaient les Chiaverini et les Mattei. Mais depuis plusieurs années, à la suite de traités de paix intervenus entre les parties belliqueuses, la tranquillité la plus absolue avait succédé à un état de choses éminemment regrettable. Le 11 avril dernier, un événement fortuit a amené la mort d'un homme ; un autre, celui qui l'avait occasionné fut lui-même mortellement blessé. Comme conséquences, les nommés Chiaverini Jean-Louis, âgé de 22 ans, Mattei Don Jacques, dit Gambetta, âgé de 21 ans, et Mattei Don Jacques, âgé de 61 ans, comparaissent en Cour d'assises sous l'inculpation, le premier de meurtre, les deux autres de tentative de ce crime. L'acte d'accusation est ainsi conçu : Les familles Chiaverini et Mattei, de Mela, vivaient en mésintelligence depuis le jour, où, sur la dénonciation de Mattei Antoine Pasquin, Chiaverini Paul-Marie avait été arrêté comme receleur de bandits. Cette mésintelligence s'était encore aggravée à la suite d'un dissentiment relatif à une rigole qui servait à l'irrigation de la propriété de Mattei, limitrophe de celle de Chiaverini. Le 19 août 1889, une dispute s'était élevée à ce sujet entre Virginie Chiaverini et Mattei Marie. Le soir, la querelle reprit avec plus de vivacité entre les hommes, et Jean-Louis Chiaverini ainsi que son père adressèrent des paroles injurieuses et menaçantes à Antoine Pasquin Mattei. Le lendemain, Jean-Louis Chiaverini se rendit, armé de son fusil, chez Galli Antoine-Louis, maire de la commune, pour le prier de mettre un terme au différend, en faisant intervenir la gendarmerie. Il n'y trouva que son frère Galli François et s'assit près de lui, sur la place de l'église. Ils étaient occupés à lire ensemble un journal, lorsque Mattei Antoine-Pasquin arriva et interpella Chiaverini en ces termes :"Pourquoi m'as-tu, hier au soir, traité de cornard?" Chiaverini se leva aussitôt et, le fusil abattu dans les deux mains, lui répondit : "N'avancez pas." Et, en même temps, il marcha à reculons, devant son adversaire. Voulant prévenir un malheur, Galli François se jeta sur Mattei et chercha à l'entraîner. Mais soudain apparut Mattei Jean-Jacques, fils d'Antoine Pasquin, qui, la main sous sa veste, se dirigea vers Chiaverini. Celui-ci lui cria : "Retourne sur tes pas !" Et comme il ne tenait aucun compte de cette observation, il fit feu. Atteint à la région ombilicale, Jean-Jacques Mattei tomba foudroyé, la face contre terre. Chiaverini prit la fuite. Pendant qu'il s'éloignait, il essuya quatre coups de fusil qui furent tirés par Mattei Don Jacques, dit Gambetta, et Mattei Don Jacques de Jean-Jacques, tous deux parents de la victime, et un des projectiles le blessa grièvement au cou. Les accusés soutiennent bien qu'ils se sont trouvés en état de légitime défense. D'ailleurs, depuis ils se sont tous sincèrement réconciliés, et aussi n'assistons-nous pas à des récriminations qui se produisent toujours alors qu'il s'agit d'accusés ayant des intérêts opposés. Les témoins confirment leurs dépositions écrites. M. Angeli, substitut du procureur général, soutient l'accusation. Il requiert la condamnation des trois accusés, nonobstant l'existence d'un de ces traités de paix qui ne sont jamais sincères, et que d'ailleurs ils ne sauraient mettre obstacle à l'accomplissement de l'œuvre de la justice. Maître Pierre de Casabianca réclame l'acquittement de Chiaverini. Maître Joseph de Montera soutient qu'un verdict de culpabilité ne pourrait atteindre Jean-Jacques Mattei. Maître Hyacinthe de Montera fait valoir que jamais accusé ne s'est trouvé dans un cas de légitime défense mieux caractérisé que Mattei dit Gambetta. M. le président pose d'office pour chaque accusé la question d'excuse. Le jury a retenu la culpabilité des trois accusés et admis l'excuse, en conséquence la Cour a condamné Chiaverini à quatre ans d'emprisonnement, Mattei dit Gambetta à trois ans et Mattei Jean-Jacques à un an de la même peine.»

- Paul Bourde donne en exemple, aux pages 151 à 153 de son livre précité En Corse, un traité de paix, signé le 10 octobre 1879 à San Gavino di Carbini, entre les familles Nicoli et Pietri, en présence de MM. Charles Abbatucci, député, Séverin Abbatucci et le sous-préfet de Sartène Bonfanti, représentant le préfet de la Corse Delasalle.