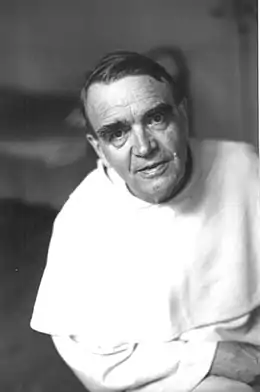

Marie-Dominique Chenu

Marie-Dominique Chenu, de son vrai nom Marcel Léon Émile Chenu[1], né le à Soisy-sur-Seine (France) et mort le à Paris 13e, est un prêtre dominicain, proche du mouvement des prêtres ouvriers. Fondateur du néothomisme, il est également connu comme l'un des experts en théologie (peritus) du concile Vatican II.

| Président Société thomiste | |

|---|---|

| - | |

Louis-Jacques Bataillon (d) |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 95 ans) 13e arrondissement de Paris |

| Nom de naissance |

Marcel Léon Émile Chenu |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

| Ordre religieux | |

|---|---|

| Membre de | |

| Distinction |

Biographie

Marie-Dominique Chenu est né à Soisy-sur-Seine le . Il est le fils d'un petit industriel installé à Soisy. Toutefois ce sont ses grands-parents, instituteurs laïcs à Bièvres, qui ont exercé la plus grande influence sur son éducation : c'est sur l'avis de sa grand-mère qu'il entre au collège catholique de Grandchamp et y fait toutes ses études secondaires[2]. Il s'y montre doué pour le grec et les mathématiques et se taille une réputation de chahuteur[3].

Après une année (1912-1913) au grand séminaire de Versailles, il entre chez les dominicains en 1913 à l’âge de 18 ans. Il prend cette décision après qu’un ami l’a invité à sa prise d’habit au couvent dominicain du Saulchoir en Belgique. Attiré par la vie contemplative, la belle liturgie, les études et la vie de communauté, son désir est de maintenir à la fois la contemplation et l’action apostolique. À la fin de sa première année de noviciat, ses supérieurs l’envoient faire des études de philosophie, de théologie, d’histoire et d’exégèse à l’Angelicum de Rome. Il considère l'acceptation obligatoire des vingt-quatre thèses thomistes comme un « abus du pouvoir magistériel de l'Église »[4]. Il s'intéresse aussi à l'enseignement dispensé à l'Université grégorienne des Jésuites et particulièrement à celui du cardinal Billot.

Déçu par l'« ignorance de l'histoire » qu'il observe chez ses professeurs, il s'initie à l’exégèse historique selon les méthodes de Marie-Joseph Lagrange. Il suit en même temps les cours de Réginald Garrigou-Lagrange, thomiste « imprégné de scolastique wolfienne »[5]. Il est ordonné prêtre en 1919. Sous la direction de Garrigou-Lagrange, il prépare une thèse de doctorat sur la doctrine de la contemplation chez Thomas d’Aquin (De contemplatione), soutenue en 1920. Cette thèse contient in nuce tous les axes principaux de sa pensée. Chenu y analyse la doctrine thomiste de la contemplation par rapport au Pseudo-Denys l’Aréopagite. Garrigou-Lagrange lui reproche l'introduction de la psychologie dans une activité essentiellement surnaturelle. Néanmoins ces divergences n'empêchent pas les deux dominicains de garder estime et amitié : Garrigou-Lagrange lui propose le poste de maître-assistant, mais Chenu préfère retourner au Saulchoir. De Rome, il gardera le souvenir de professeurs « sans attention au drame des hommes » et enfermés dans une « super-orthodoxie »[6].

Il fonde l'Institut d’études médiévales à Montréal en 1930[7].

Avec Yves Congar, O.P. , il fut de ces théologiens qui ont soutenu le mouvement des prêtres-ouvriers et en ont été sanctionnés par le Vatican, au milieu des années 1950. Ses livres furent ainsi mis à deux reprises à l'Index[7]. Il reconnut au début des années 1980 la théologie de la libération, et en particulier l'œuvre de Gustavo Gutiérrez, comme un « exemple éminent » de la « nouvelle théologie »[8].

Publications principales

- Marie-Dominique CHENU, De contemplatione. Thèse de doctorat Angelicum, Rome 1920. Édition par Carmelo Giuseppe CONTICELLO (2019) (voir Bibliographie).

- La théologie au douzième siècle, Vrin, 1957.

- La théologie comme science au XIIIe siècle, 1927.

- Une école de théologie : Le Saulchoir, 1937.

- Pour une théologie du travail, Seuil, années 1950.

- Saint Thomas d'Aquin et la théologie, Seuil, 1957.

- Introduction à l'étude de saint Thomas d'Aquin, Vrin, Paris, rééd. 1993.

- Livres édités aux Éditions du Cerf .

Bibliographie

- Etienne Fouilloux, Marie-Dominique Chenu, 1895-1990, Paris, Salvator, 2022.

- Xavier Debilly, La théologie au creuset de l'histoire : Marie-Dominique Chenu et son travail avec la Mission de France, "Cogitato fidei 304", Paris, Editions du Cerf, 2018.

- Étienne Fouilloux, art. "Chenu Marie-Dominique", dans Dictionnaire biographique des frères prêcheurs. Dominicains des provinces françaises (XIXe-XXe siècles), 2015 https://journals.openedition.org/dominicains/85

- L'Hommage différé au père Chenu, Collection « Théologies », Éditions du Cerf, 1990.

- La théologie de Marie-Dominique Chenu. Réflexion sur une méthodologie théologique de l'intégration communautaire d'Emmanuel Vangu Vangu, préface de Jean-Pierre Delville, éd. L'Harmattan, 2007 (ISBN 2296024394).

- Le père Marie-Dominique Chenu, médiéviste, collectif, tome 81 no 3 de la Revue des sciences philosophiques et théologiques, Vrin, 1997 (ISBN 2711613208).

- Marie-Dominique Chenu. Moyen Âge et modernité, colloque organisé à Paris, les 28 et , éd. Centre d'études du Saulchoir, 1997 (ISBN 2204057746).

- Marie-Dominique CHENU, De contemplatione. Thèse de doctorat Angelicum, Rome 1920. Édition par Carmelo Giuseppe CONTICELLO (2019). https://archive.org/details/md.chenudecontemplatione.texteintegral_201911 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02057580 https://www.academia.edu/38296912/MD.Chenu_De_contemplatione._Marie-Dominique_CHENU_De_contemplatione._Th%C3%A8se_de_doctorat_Angelicum_Rome_1920 ---- Voir aussi Carmelo Giuseppe CONTICELLO, « De contemplatione (Angelicum, 1920). La thèse inédite de doctorat du P. M.-D. Chenu », Revue de sciences philosophiques et théologiques 75 (1991) 362-422. Carmelo Giuseppe CONTICELLO, « Métaphysique de l’être et théologie de la grâce dans le médiévismecontemporain. É. Gilson et M.‐D. Chenu entre H. Bergson et A. Gardeil », Revue thomiste 94 (1994), p. 431‐459. https://www.academia.edu/2203758/Le_De_Contemplationes_du_P%C3%A8re_Chenu_1 https://www.academia.edu/2203774/Le_De_Contemplationes_du_P%C3%A8re_Chenu_2 https://www.academia.edu/2166308/Conticello_-_M%C3%A9thaphysique_de_l%C3%AAtre_et_th%C3%A9ologie_de_la_gr%C3%A2ce..._Revue_Thomiste

Notes et références

- Insee, « Extrait de l'acte de décès de Marcel Léon Émile Chenu », sur MatchID

- Emmanuel Vangu Vangu, Jean-Pierre Delville, La théologie de Marie-Dominique Chenu : réflexion sur une méthodologie…, Paris, 2007, p. 21.

- ibid.

- M.-D. Chenu, Un théologien en liberté, Paris, 1975, p. 30-31, cité par Emmanuel Vangu Vangu, Jean-Pierre Delville, op. cit., p. 25.

- M.-D. Chenu, La Liberté dans la foi, 1969, p. 30, cité par ibid., p. 27.

- Un théologien…, p. 39.

- Nécrologie, L'Humanité, 12 février 1990.

- En date de 1981, cet hommage paraît dans Paginas à Lima en 1983 sous le titre « La actualidad del evangelio y la teología ». Cité par Bérénice Velez, La réception française de la théologie de la libération. Dynamique et enjeux du transfert culturel en temps de « crise » (1965-1979), mémoire de Master en histoire (dir. Annick Lempérière), Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 2006, p. 80, lui-même cité dans Olivier Compagnon, « Le 68 des catholiques latino-américains dans une perspective transatlantique », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Materiales de seminarios, 2008, mis en ligne le 17 décembre 2008.

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la religion :

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative à la musique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Biographie et Idées du Père M.-D. Chenu.

- Entretien audio avec le père Chenu en 1985.

- Texte d'un panégyrique à S. Thomas d'Aquin, « La Vérité vous rendra libres », prononcé le 7 mars 1936 au Saulchoir.

- Congar avec Chenu et Féret au Saulchoir des années 1930, par Michael Quisinsky.