Marguerite Delorme

Marguerite Delorme, née le à Lunéville (Meurthe-et-Moselle) et morte le à Lille (Nord) est une artiste peintre orientaliste française .

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 69 ans) Lille |

| Nationalité | |

| Activité | |

| Maître |

Biographie

De Lunéville à Paris : formation et premiers succès

Marguerite Anna Rose Delorme, fille de Léonie Antoni (1853-1944) et d'Edmond Delorme (1847-1929), est née le à Lunéville au 68 rue de Lorraine. Son père est un personnage bien connu en Lorraine. À la naissance de sa fille, il a 29 ans et exerce la fonction de médecin aide major au régiment de la Garde Républicaine à Paris, à la caserne des Célestins. Reconnu dans le monde de la médecine militaire, il reste un personnage illustre pour la ville de Lunéville[1]. Auteur d’un ouvrage de référence sur Lunéville et son arrondissement[2], il est aussi le fondateur, en 1919, de l’association des Amis des Beaux-Arts et des Arts industriels de l’arrondissement de Lunéville, association qui sera déclarée en préfecture le . Cette association a pour but de créer « dans les salles palatiales du château de Lunéville, un Musée historique de la Ville, un musée de Peinture et de Sculpture, un musée historique des Cantons de l’Arrondissement, un musée des Arts industriels[3]». Il est donc le fondateur de l’un des musées de Lunéville, l’autre étant le musée municipal.

Les débuts de Marguerite Delorme sont encore peu connus. A-t-elle fréquenté une école de dessin en Lorraine ? Pour l’instant toutes les archives n’ont pas été consultées et certaines pourraient apporter des éléments de réponse. Cependant, elle montre très jeune des prédispositions pour le dessin. Ses premières études, conservées dans le fonds familial, laissent voir une grande précision dans le trait, une justesse dans les proportions et les valeurs[4]. Vers l’âge de 14 ans elle réalise à la plume des copies des œuvres de J-J Grandville (1803-1847), Scènes de la vie privée et publique des animaux. Son travail, d’une grande rigueur et d’une parfaite exactitude, révèle un réel talent de dessinatrice.

Sa véritable formation d’artiste, c’est à Paris que Marguerite Delorme va la commencer, probablement autour des années 1890-1895. À cette époque les femmes artistes étudient principalement dans des ateliers privés (comme l'Académie Julian ou l'Académie Colarossi), dirigés par des peintres auréolés de succès aux Salons, l’École des Beaux-arts de Paris n’acceptant les femmes qu’à partir de 1897 avec de nombreuses restrictions. Élève à l’Académie Vitti, Marguerite Delorme suit les cours de dessin et de peinture dispensés dans les ateliers féminins.

L’enseignement y est sensiblement similaire à celui prodigué à l’Académie Julian, qui s’inspire de celui dispensé à l’École des beaux-arts. Il est fondé sur l’étude de l’antique et celle du dessin, en particulier d’après le nu. En théorie, l’apprentissage débute par la copie d’après des gravures, des plâtres avant de passer au modèle vivant. L’élève ne peut à priori commencer à peindre que lorsqu’il maîtrise parfaitement le dessin. L’enseignement du modèle nu féminin et masculin est proposé aux hommes comme aux femmes. Les modèles féminins posent entièrement nus et les modèles masculins « caleçonnés ». Marguerite Delorme suit les cours des peintres Luc-Olivier Merson (1846-1920), Raphaël Collin (1850-1916) et Paul Leroy (1860-1942)[5].

La notoriété de son père le médecin militaire Edmond Delorme, ses relations avec les grandes personnalités de la scène parisienne et son amitié avec le peintre Luc-Olivier Merson, ont certainement aidé à l’insertion de Marguerite Delorme dans le monde artistique.

Dès 1895, âgée à peine de 19 ans, elle envoie ses premières œuvres au salon de la Société des artistes français qui se tient chaque année à Paris : deux œuvres de petit format intitulées Un coin d’atelier et Studio. Sa participation y sera régulière tout au long de sa carrière. En parallèle, dès 1896, elle expose également au salon de la Société Lorraine des Amis des Arts qui a lieu tous les ans à Nancy. Elle y sera également fidèle jusqu’à la fin de sa vie. Les œuvres qu’elle présente dans ces deux manifestations sont souvent les mêmes.

En 1897, Marguerite Delorme obtient une mention honorable dans la section peinture au Salon des artistes français pour son tableau Au Val de Grâce dans lequel elle représente son père, le professeur Edmond Delorme, enseignant à ses élèves de l’hôpital militaire du Val-de-Grâce la décortication pulmonaire[6].

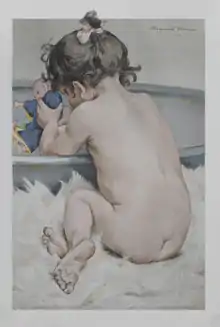

Dans les salons, Marguerite Delorme expose non seulement des peintures mais aussi des dessins, technique qu’elle affectionne particulièrement. Dès 1899, elle s’intéresse à la thématique de l’enfant. Cette même année, elle publie une estampe en couleur, La Poupée, dans L’Estampe Moderne[7], revue mensuelle qui édite des estampes originales d’artistes contemporains français et étrangers. Elle figure alors aux côtés des grands artistes de l’époque tels que Pierre Puvis de Chavannes, Luc-Olivier Merson, Georges De Feure, Eugène Grasset, Alphonse Mucha, ou Henri Gabriel Ibels. Cette poupée baignée par la petite fille se retrouve dans son tableau Avant le bain présenté au Salon de la Société des Artistes Français en 1900.

En 1901, Marguerite Delorme obtient une double distinction au salon des artistes français. Son tableau Maternité remporte une médaille de 3e classe attribuée par les membres du jury du salon mais aussi le prix Eugène Piot, remis par l’Académie des Beaux-Arts récompensant une peinture qui figure un enfant nu âgé de 8 à 15 mois.

De la Bretagne au sud de la France

Marguerite Delorme fera de nombreux séjours en Bretagne. Très amie avec Madeleine Merson, la fille de Luc-Olivier Merson, elle passe, dès 1895, une grande partie de ses vacances d’été au Fransic, près de Carantec, dans la maison des Merson. Madeleine viendra également régulièrement chez les Delorme à Lunéville au château de Bonneval Friscati[8].

À partir de 1903, la thématique bretonne imprègne son œuvre. Des scènes d’intérieurs mais aussi des paysages sont présentés aux salons de Paris et de Nancy. La presse nancéienne édite chaque année un compte rendu des œuvres exposées au salon de la Société lorraine des Amis des Arts. Si les artistes lorrains régulièrement présents et actifs à Nancy sont les plus remarqués, le talent de Marguerite Delorme ne passe cependant pas inaperçu. En 1902, pour son tableau La Grande Sœur, le quotidien nancéien L’Impartial publie « Encore une scène bretonne, par Mlle Delorme. Dans un intérieur sombre à souhait, une fillette en costume local bâille à se décrocher la mâchoire, tout en balançant d’une main distraite le berceau en bois dans lequel sommeille sa petite sœur. Il y a dans ce tableautin beaucoup de talent d’exécution[9] ».

En 1905, elle présente au Salon des artistes français un tableau intitulé Avant la soupe, (Finistère). Montrant dans un intérieur breton une jeune femme découpant une énorme miche de pain sur la table où se trouve accoudée une petite fille, Marguerite Delorme remporte une bourse de voyage[10] grâce à laquelle elle va pouvoir partir en Italie.

Pendant un an environ, elle sillonne différentes villes et régions de l’Italie, séjournant dans les villas accueillant les artistes étrangers (Villa Médicis, Villa Strohl, etc). De son voyage par Rome, Venise, Florence ou Taormina, elle rapporte de nombreuses études et sujets, notamment L’escalier du Bosco à la Villa Médicis et le Traghetto San Gregorio de Venise présentés au salon de la Société des Artistes Français en 1906 ou La marraine, Scanno Abruzzes exposé en 1907.

Jusque dans les années 1912-13, Marguerite Delorme reste attachée aux sujets bretons. Les sabotiers de Saint Pol de Léon, Le lavoir de Saint-Pol de Léon ou Le retour du marché sont des œuvres phares de cette période.

Son tableau Le lavoir de Saint-Pol de Léon présenté en 1909 au Salon de la Société des Artistes français remporte le prix Gallimard-Jaubert, remis par la fondation Taylor. Il est acheté par le baron Edmond de Rothschild et offert au musée de Lunéville cette même année[3].

En 1912, elle expose L’oiseau bleu à Paris et à Nancy. Cette œuvre marque un changement dans sa peinture. Une femme nue, allongée sur le côté, appuyée sur des coussins, tient sur sa main gauche un oiseau bleu attaché à une chaînette. Dans le fond apparaissent des tissus, tentures et coussins aux motifs orientalisants. Cet exotisme est nouveau dans l’œuvre de Marguerite. La position du modèle rappelle les odalisques peintes par les grands peintres français orientalistes du 19e siècle comme celles d’Ingres ou de Delacroix.

Elle réutilisera ce sujet de l’odalisque en 1914 dans son tableau Endormie présenté au Salon des Artistes Français, mais dans une connotation plus sensuelle rappelant la posture de L’Odalisque à l’esclave d’Ingres.

Pendant la première guerre mondiale, Marguerite Delorme se trouve dans le sud de la France. Durant cette période elle réalise de nombreux paysages méditerranéens mais aussi des portraits de militaires, de soldats étrangers et des tirailleurs sénégalais qui se trouvaient dans les camps d’hivernage du sud de la France.

1919 est l’année de sa première exposition personnelle à la galerie Devambez à Paris. Située boulevard Malesherbes, c’est une galerie très réputée où le Tout-Paris défile devant les expositions successives des artistes contemporains tels que Rodin, Picasso, Matisse, Modigliani, etc.

En 1921, elle remporte le prix de la Compagnie Générale Transatlantique au salon de la Société Coloniale des Artistes Français, qui va lui permettre de partir au Maroc. Ce voyage va être déterminant dans son parcours.

Le Maroc

Marguerite embarque le , à Bordeaux, sur le Volubilis de la Compagnie Générale Transatlantique qui doit l’emmener au Maroc. Dans une lettre adressée à sa famille à Lunéville écrite sur le bateau, elle s’enthousiasme : « Il paraît que je vais voir au Maroc des choses épatantes. Et Me St Louis a devant ses fenêtres une fontaine où toutes sortes d’indigènes viennent se ravitailler[11] ».

Elle passe ses premières années à Fez et s’attache à représenter les populations et coutumes marocaines. Dans ses lettres, elle raconte qu’elle fait poser sa petite fatma et participe aux fêtes locales comme celle du mouton où elle raconte avoir mangé dans la famille de Si Slaoui (peut-être son peintre de cadres) : « Nous avons selon la Caïda dégusté les trois tasses de thé rituelles. Et après attaqué les quatre plats différemment préparés du mouton. Et couscous au poulet. Et café. C’était un parent âgé de Si Slaoui qui faisait les honneurs et me découvrait les bons morceaux de "dsaja"[11] ».

Elle dessine beaucoup, surtout les femmes marocaines. Elle semble fascinée par ces femmes qui se montrent très peu. Certaines acceptent toutefois de poser, mais elle travaille aussi à partir de ses croquis ou de mémoire. Elle dessine et peint leurs tenues, leurs visages, leurs activités quotidiennes, leurs bijoux. Sa touche est libre et colorée. Elle utilise souvent le pastel qui lui permet d’allier dessin et couleur. Sa palette est lumineuse et sa touche picturale vigoureuse.

Le Maroc, avec ses couleurs, ses tissus, ses ambiances, va transformer sa peinture et sa manière de dessiner. Plus libre, plus vivante, colorée et parfois empâtée, sa touche transpire son émotion du Maroc.

Marguerite Delorme réalise de nombreux croquis et dessins de ce qu’elle observe. Cette « documentation », comme elle la nomme elle-même, elle l’utilise pendant ses séjours en France. Sa famille possédant un appartement à Paris, elle revient régulièrement chaque été. Elle exécute alors des compositions à partir des dessins et photographies faits au Maroc.

Elle fait réaliser par un artisan de magnifiques cadres ornés de motifs marocains colorés.

En 1922, elle participe à l'Exposition Coloniale de Marseille puis en 1924 à celle de Strasbourg où elle est classée hors concours.

En 1924, elle expose à la galerie Devambez une soixantaine d’œuvres illustrant son voyage au Maroc. Dans le catalogue, le critique d’art Arsène Alexandre (1859-1937)[12] parle du travail de Marguerite avec beaucoup d’éloges : « Déjà très connue et très appréciée pour ses fins portraits parisiens, pour ses dessins pleins de légèreté et d’esprit d’après les ouvrières de nos ateliers, pour la grâce avec laquelle cette élève de Luc-Olivier Merson interprétait la jeune fille moderne, elle a tout d’abord été attirée vers le soleil et la couleur qui pouvaient enrichir sa palette, puis elle s’est laissé heureusement surprendre par une trouvaille à la fois moins préméditée et plus conforme à sa nature. Elle a obtenu, et nous offre, ce à quoi aucun des plus remarquables artistes qui étaient allés au Maroc ne pouvait prétendre, l’étude et la pénétration de la femme, si jalousement et si religieusement cachée là-bas. Elle a pu entrer peu à peu dans ces demeures raffinées, et gagner assez les bonnes grâces de ses charmantes sœurs mahométanes, cette chrétienne. Elle a noté leurs attitudes, où se reflète leur jolie âme nonchalante et grave ; elle s’est rappelée l’accord entre leurs clairs intérieurs, leurs souples mouvements et leurs visages aux si grands yeux veloutés. Je dis : se rappeler. Ne croyez pas en effet qu’elle ait trouvé des modèles si dociles et assez audacieux pour enfreindre la loi et le Prophète. Il lui a fallu de beaux et patients exercices de mémoire, et ainsi a-t-elle donné en même temps qu’une moisson de tout point réussie, un exemple excellent de méthode dont plus d’un artiste du sexe ”fort” pourrait faire son profit. Mais ce qui nous occupe aujourd’hui et nous plaît, c’est la moisson elle-même. Il est inutile de vous vanter, puisque dès l’abord vous en serez séduits, l’esprit du dessin, la clarté des harmonies, la vie même, vraie encore plus que réelle, de ces intimités, de ces frais décors, de ces existences actuelles et séculaires, actuelles parce qu’elles respirent, séculaires parce qu’elles sont indemnes de ce qui, parfois, nous rend laids[13]. »

C’est également en 1924 qu’elle organise sa première exposition marocaine, « Deux ans au Maroc », à La Mamounia, hôtel prestigieux de Marrakech.

En 1925, elle remporte la médaille d’or à l’exposition de peinture de la Foire de Marrakech.

Vivant la majeure partie de l’année au Maroc, à Fez, Casablanca, Rabat ou Marrakech, elle continue toutefois à exposer en France, notamment au salons de la Société des Artistes Français, de la Société coloniale des artistes français, de la Société des peintres orientalistes français et de la Société lorraine des amis des arts. Elle prend également part aux expositions coloniales, notamment celle de Paris-Vincennes en 1931.

Pour son centenaire, la Société lorraine des amis des arts l’expose en 1933, avec deux études pour le tableau du Lavoir de Saint-Pol de Léon appartenant déjà au musée de Lunéville. Son attachement à la Lorraine s’exprime aussi par sa collaboration avec les frères Mougin, célèbres céramistes. Ceux-ci ont édité de nombreux artistes durant toute leur vie, notamment Victor Prouvé, Ernest Bussière, Jacques Majorelle, Victor Guillaume, Gaston Goor ou Gaston Ventrillon. Ils éditeront quelques modèles de statuettes en grès représentant la femme marocaine modelée par Marguerite Delorme.

En 1935 elle participe au premier salon de la France d’Outre-Mer au Grand Palais à Paris, mais aussi au salon des peintres de l’Afrique du Nord organisé à Casablanca.

Elle expose très souvent dans les grandes villes marocaines, Marrakech, Fez, Rabat et Casablanca, dans les galeries parisiennes et vend régulièrement ses tableaux. Dans une note qu’elle écrit à propos des femmes peintres au Maroc, Marguerite Delorme explique que nombre de ses œuvres sont conservées dans les collections de particuliers du monde entier : « Maints de mes tableaux sont dans les collections particulières à Paris, à New York (Vanamaker), Rome, Londres. La ville de Paris possède aussi, ainsi que l’État, plusieurs de mes œuvres et, ne voulant pas nommer mes amateurs […] je vous dirais seulement que beaucoup de mes tableaux ornent les murs de certains collectionneurs à Casa, Rabat, Marrakech, Settat, Fez et Mogador[14] ».

Avec le lorrain Jacques Majorelle, entre autres, elle fait partie de la Société des peintres et sculpteurs français professionnels du Maroc. Cette société organise dans les grandes villes du pays des expositions d’artistes français vivant et travaillant sur place. En 1941, elle compte 22 membres ; Marguerite Delorme est la seule femme, mais elle est rejointe par d’autres, élues la même année.

Marguerite Delorme rentre en France en . Son état de santé est alors inquiétant, d’après les écrits de sa sœur Marcelle qui l’accueille chez elle à Lille[15]. C’est là qu’elle décède quelques jours plus tard le à Lille. Son corps sera rapatrié en Lorraine et inhumé dans le caveau familial au cimetière de Lunéville.

Aujourd’hui, Marguerite Delorme reste une artiste peu connue des lorrains et ses œuvres n’ont pratiquement jamais été présentées au public. Celles-ci sont conservées essentiellement dans les collections particulières mais quelques-unes cependant sont dans des collections publiques. En Lorraine, le musée du château de Lunéville possède plusieurs œuvres de l’artiste. En 2013, une exposition rétrospective lui a été consacrée. Plus de 130 œuvres de l'artiste ont été présentées au public pour la première fois, l'aboutissement de plus de 5 années de recherches sur l'artiste.

Notes et références

- Élu membre de l’Académie des sciences en 1897, président de la société nationale de chirurgie en 1913 et président de l’académie de médecine en 1919. Il est élevé à la fin de sa vie à la dignité de grand officier de la Légion d’Honneur.

- Edmond Delorme, Lunéville et son arrondissement, Lunéville, Imprimerie du Journal de Lunéville, 1927.

- Fonds documentaire du musée du château de Lunéville.

- Les valeurs sont les différentes nuances de gris qui existent entre le blanc et le noir.

- Luc Olivier Merson et Louis Joseph Raphaël Collin sont considérés comme des peintres académiques. Paul Leroy est classé aujourd’hui parmi les peintres orientalistes.

- Il avait été un précurseur en matière de chirurgie thoracique en pratiquant, en 1892, la première opération de ce genre.

- Revue qui publia mensuellement entre mai 1897 et avril 1899 un portefeuille de 4 estampes originales et inédites de très grande qualité provenant d'artistes contemporains français et étrangers. Chaque œuvre était une commande exclusive destinée à la revue.

- Ces informations nous ont été communiquées par Anne-Blanche Stévenin, commissaire de l’exposition « L’Étrange monsieur Merson » qui a eu lieu à Rennes en 2008 et qui a dépouillé le fonds d’archives de la famille Merson.

- Bibliothèque de la Société d’Histoire de la Lorraine et du Musée Lorrain, registre salon 1902.

- René Édouard-Joseph, Dictionnaire biographique des artistes contemporains, tome 1, A-E, Art & Édition, 1930, p. 378

- Lettre conservée dans le fonds familial.

- Arsène Alexandre est un célèbre critique d’art français qui a écrit sur de nombreux peintres contemporains comme Rodin, Daumier, Raffaëlli, Gauguin, mais aussi sur des pièces de théâtre.

- Catalogue d’exposition conservé à la bibliothèque centrale du Louvre côte 8P°1924-24.

- Note conservée dans le fonds familial.

- Lettre conservée en collection particulière.

Bibliographie

- Astrid Mallick, Marguerite Delorme, une artiste lorraine oubliée, Le Pays Lorrain, 2011, no 3

- Astrid Mallick, Marguerite Delorme, vers les lumières du Sud, catalogue de l'exposition présentée au château de Lunéville du au , Serge Domini éditeur.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Bridgeman Art Library

- Musée d'Orsay

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names