Marais de Montfort

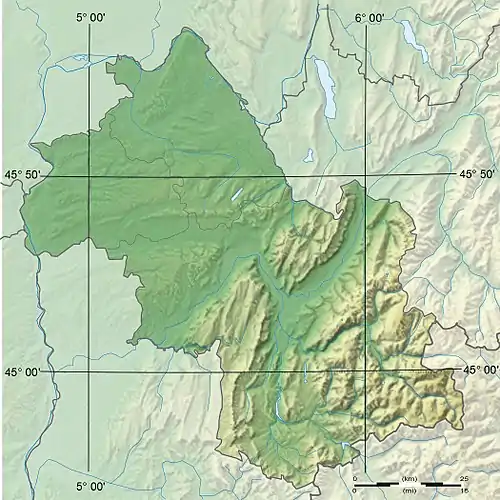

L’espace naturel sensible départemental du marais de Montfort se localise dans le département de l'Isère à 25 km au nord-est de Grenoble. Situé sur la commune de Crolles sous le hameau de Montfort, non loin du funiculaire.Ce marais fut l’ancienne décharge communal. Ce marais est l’une des dernières reliques d’un vaste espace naturel alluvial de la vallée du Grésivaudan, qui se composait jadis d'un grand nombre de zones humides. Elles ont régressé de manière importante depuis plusieurs décennies, soumises au développement de l’agriculture et de l’urbanisation.

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Coordonnées |

45° 17′ 19″ N, 5° 53′ 56″ E |

| Ville proche | |

| Superficie |

96 ha |

| Population |

0 |

| Type | |

|---|---|

| Catégorie UICN |

V |

| Création | |

| Administration | |

| Site web |

|

|

|

La conservation de cet espace naturel a été entreprise dès 1989 avec la mise en place d’une zone de préemption par le conseil général de l’Isère sur 24 ha du marais, au titre de sa politique d’espace naturel sensible. Il s’est ensuivi en 1992 le classement en arrêté préfectoral de protection de biotope sur cette même zone, auquel suivent plusieurs années de gestion conservatoire de cet espace naturel et de valorisation auprès de la population locale.

Historique et évolution

Historique du marais de Montfort

Le marais faisait initialement partie d’un vaste ensemble de zones humides, correspondant à la vallée alluviale de l’Isère dont le lit divaguait de manière importante au sein de la plaine, créant un ensemble de typologie de milieu liée à la dynamique de la rivière et à la présence de la nappe phréatique.

Le marais de Montfort fait l'objet de pratiques agricoles depuis le Moyen Âge. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les contraintes d’inondation et de l'engorgement en eau permanent du sol n'ont permis que la pratique du pâturage, de fauche de la blâche (ou bauche) et plus marginalement la culture du chanvre. Il s’agissait initialement d’un marais communautaire où chaque habitant de Crolles avait un droit d’usage, notamment pour le pâturage des bestiaux de la fin de l’hiver jusqu’à début juin. Il était brûlé toutes les années au mois de février permettant au jeunes pousses d’osier pour les paniers et nasses. Il avait alors une grande importance pour l’alimentation du bétail, notamment en cas de sécheresse.

À partir de 1792, le site n’est plus communautaire et fut partagé entre différents propriétaires.

Cette zone a également servi entre 1850 et le début du XXe siècle pour la culture du chanvre puis celle du lin. Ces cultures ont été fortement développées dans la plaine à cette époque. Les tiges végétales récoltées étaient déposées dans de petites mares ou des fosses remplies d’eau, qui étaient creusées à cet effet dans le but de les faire rouir. Il est encore possible d'apercevoir au nord du marais des fosses destinées au rouissage.

Jusqu’en 1940 toutes les terres du marais étaient entièrement fauchées, car possédant de nombreuses sources qui rendaient les terres inutilisables pour l’agriculture céréalière. Néanmoins certaines zones ont été rendues cultivables en les rehaussant par l'apport de terre provenant d'une autre parcelle du marais. Le paysage du marais se composait alors de prairies de fauches et de jardins juxtaposés, où étaient cultivés tabac, fraises, chanvre, pommes de terre et vignes.

Le marais a également eu une importance considérable pendant la guerre de 1939-45. À partir de 1942, les ressources en combustibles (bois et charbon) vinrent à manquer, le conseil municipal envisagea alors l’exploitation de la tourbe. Ce qui fut réalisé en , en confiant l’exploitation de la tourbe à un industriel, qui va extraire environ 1 500 tonnes, qui seront mises à la disposition des habitants. Les traces de cette extraction sont bien visibles au centre du marais, où s'observent facilement un nombre important de fossés parallèles.

C’est durant la deuxième moitié du vingtième siècle que le marais de Montfort connaîtra une véritable dégradation de son fonctionnement, dont les causes sont liées à la modification de l'environnement voisin dû au développement des activités anthropiques. Il s’agit de l'endiguement de l'Isère, la mise en place d'un réseau de drains agricoles très efficace et le remembrement qui a suivi l'implantation de l'autoroute A41 Grenoble-Chambéry. Elles ont conduit à un assèchement presque total du marais dans les années 1980, et atteignent son apogée en 1993, où le taux de labour du marais a été le plus important. Dès lors, les parcelles centrales non ou peu drainables ont été délaissées, induisant un embroussaillement progressif du marais au détriment des prairies humides. Et les surfaces agricoles périphériques, moins humides, ont été consacrées essentiellement à la culture du maïs non irrigué avec une très bonne productivité.

L’intérêt du site est signalé en 1986 lors de l’inventaire ZNIEFF.

En 1989, une zone de préemption est créée au titre de la politique Espace naturel sensible.

Le Conservatoire des espaces naturels –Avenir assure la gestion de cet espace, par une convention avec la mairie de Crolles pour les parcelles communales. L'objectif est alors la réhabilitation du marais, visant entre autres à rouvrir les prairies les plus humides.

En 1999, le marais est classé comme ENS départemental par le conseil général de l’Isère, qui s’engagera pleinement par la suite à la conservation de ce site en tant que maître d’ouvrage, en déléguant la gestion au CEN Isère-Avenir. Il en découlera de nombreuses actions de restauration et de gestion ainsi que de valorisation du site au grand public, notamment par l’ouverture au public avec la création d’un sentier d’interprétation, avec une partie sur caillebotis, jalonnée de panneaux d’information décrivant la vie des deux espèces de papillons emblématiques du site, le fadet des laîches (Coenonympha oedippus, Fabricius, 1787) et l’azuré de la sanguisorbe (Phengaris teleius, Bergsträsser 1779).

Classements et mesures de protection du site

Le marais de Montfort est connu pour sa richesse biologique depuis de nombreuses années, ainsi dès 1986 il est référencé comme zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique, auquel de nombreux autres découleront :

- ZNIEFF : 95,7 hectares ont été classés en ZNIEFF de type I no 38000079, dénommée « Marais de Montfort » dans la deuxième génération d’inventaires ZNIEFF

- Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) : Le site a été classé en APPB en 1991 sur 26 ha Ce périmètre a été élargi à 86,02 ha en 1998 (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope du marais de Montfort n°FR3800198)[2].

- Inventaire des tourbières de l’Isère (38 GN 01) : Les tourbières du marais de Montfort figurent dans cet inventaire, réalisé par AVENIR en 2000 (n°de référence 38GN01).

- Inventaire des zones humides de l’Isère : Le marais de Montfort figure dans cet inventaire, réalisé par AVENIR en 2009 (n°de référence 38GR0025).

- Le Réseau Écologique Départemental de l'Isère (REDI) et le programme « Couloirs de vie » du conseil général de l'Isère : le site du Marais de Montfort constitue un important corridor biologique pour la faune, car il se situe au cœur du maillon du couloir de vie Crolles-Lumbin. En effet, le REDI a identifié le marais de Montfort comme zone nodale de corridors connectés à l’Isère et aux versants de la Chartreuse, lui conférant un rôle important au sein d'une zone d'influence stratégique de la vallée du Grésivaudan. Un corridor transversal fonctionnel a également été précisé au niveau du marais par l’Agence d’urbanisme de Grenoble (AURG 2005).

- Réseau d'espace protégées Isèrois (REPI) et les Espaces Naturels Sensibles (ENS) :

Les ENS en Isère

L'Isère fut parmi les pionnières en France à développer une politique départementale active de protection de la nature avec l'acquisition de territoires menacés : les espaces naturels sensibles ou ENS[3].

La politique ENS, vise à protéger la nature mise à mal par le développement de l’urbanisation. Pour cela, elle s’appuie sur un fonds de compensation départemental, issu d'une taxe prélevée sur chaque nouveau permis de construire. Grâce à celui-ci le département peut faire l'acquisition de territoires abritant un patrimoine naturel remarquable et en péril. Ainsi sont désormais préservés en Isère, des roselières, des tourbières, des sites de reproduction du tétras lyre, des stations de plantes rares… Cette politique foncière s'articule autour de plusieurs outils dont le droit de préemption ENS, au profit du département ou des communes.

Ces sites départementaux – au nombre de 18 en 2013 – s'étendent sur plusieurs dizaines d'hectares chacun et représentent un intérêt départemental majeur. Il s'agit majoritairement de zones humides de plaine ce qui est le cas du marais de Montfort. Les ENS sont choisis pour leur richesse en biodiversité mais aussi leur potentiel pédagogique. Ainsi, des sentiers d'interprétation et des documents pédagogiques sont élaborés pour un meilleur accueil du public et le sensibiliser à la préservation de ces espaces rares.

Aux ENS départementaux s'ajoutent 90 sites locaux (ENS locaux), propriété des communes qui en assurent la préservation et la valorisation, ou pour une quinzaine d'entre eux, propriété d'AVENIR, conservatoire des espaces naturels de l'Isère.

Un nouveau statut départemental a été défini en 2006, celui de petit site naturel, pour protéger des surfaces restreintes : station d'espèce végétale rare ou site de reproduction d'une espèce animale menacée (9 en 2011).

- Le REPI en chiffres :

- Les ENS départementaux → 3 300 hectares

- Les ENS locaux → 4 000 hectares

- Les réserves naturelles du département →22 000hectares

Présentation de l'ENS du marais de Montfort

Le conseil départemental de l’Isère a décidé de classer le marais de Montfort en espace naturel sensible départemental. Dans ce cadre, le conseil général vise la maîtrise foncière totale du site, intervient en maîtrise d’ouvrage et finance les investissements et le fonctionnement à 100 %. Dans le cadre du schéma directeur des espaces naturels sensibles, deux zonages doivent être définis pour délimiter un ENS.

La zone d'intervention: c’est l'espace sur lequel s'applique le Plan de préservation et d'interprétation. La maîtrise foncière (ou d'usage) à moyen terme est un préalable à la sauvegarde de cet espace. Cette zone est géographiquement incluse dans la zone d'observation. Sur le marais de Montfort, la surface de la zone d'intervention est de 43,2 ha Zone d'observation : c’est une zone sur laquelle :

- sera réalisée une véritable veille écologique ;

- seront réfléchis les objectifs de préservation à long terme dans le cadre du plan de préservation et d’interprétation ;

- seront possibles des acquisitions foncières permettant à terme la gestion des sites et l’amélioration des conditions d’accueil du public en cohérence avec la préservation des sites. Le département pourra passer des conventions avec les propriétaires, les exploitants voire certains usagers pour garantir des pratiques respectueuses de l'environnement.

Cet espace peut être supérieur ou égal à la zone d'intervention. Sur le marais de Montfort, celle-ci s’étend sur 90,3 ha et recouvre la majeure partie de l'APPB actuel (cf. § I.B p. 10), sachant que ce dernier a été élargi de 26 à 86 ha en 1998.

Patrimoine naturel

.JPG.webp)

De nombreuses études se sont attachées à connaitre la biodiversité du marais et ce dans le but de mieux la protéger. Le marais de Montfort est un espace naturel de relativement petite taille mais au sein duquel est présente une biodiversité particulièrement importante. Les espèces phares sont des papillons avec trois espèces particulièrement menacées en Europe, et autour de ce marais a été créé un sentier pédagogique, « le sentier de papillons ». Il s’agit du Fadet des laîches (Coenonympha oedippus, Fabricius), de l'Azuré de la Sanguisorbe (Phengaris teleius, Bergsträsser) et du Cuivré des marais (Lycaena dispar, Haworth).

Flore

Les différents relevés floristiques réalisés depuis plusieurs années dans le cadre de PPI, ont permis d'identifier 407 taxons dont 300 ont été notés en 2011. Parmi ces 400 taxons, 25 sont considérés comme patrimoniaux et 11 sont strictement protégés (8 observés en 2011 et 2012) :

Tableaux des espèces protégées du marais de Montfort.

| Nom scientifique | Nom vernaculaire | Famille | Statuts |

|---|---|---|---|

| Abutilon theophrasti Medik. | Abutilon de Theophraste | Malvaceae | ZNIEFF (DC, déterminant sur critères) |

| Allium angulosum L. | Ail à tige anguleuse | Alliaceae | PRRA (Protégé en région Rhône-Alpes), LRR (Liste rouge régionale), ZNIEFF(D, déterminant) |

| Anacamptis palustris (Jacq.) B., P. & C. | Orchis des marais | Orchidaceae | PRRA, LRR, ZNIEFF (D) |

| Apium nodiflorum (L.) Lag. | Ache nodiflore | Apiaceae | ZNIEFF (DC) |

| Berula erecta (Hudson) | Berle | Apiaceae | ZNIEFF (DC) |

| Bolboschoenus yagara (Ohwi) A.E.Kozhevn (noté sous B. maritimus (L.)) | Souchet maritime | Cyperaceae | ZNIEFF (DC) |

| Carex riparia Curtis (L.) | Laiche des rives | Cyperaceae | ZNIEFF (DC) |

| Centaurium pulchellum (Swartz) | Petite centaurée élégante | Gentianaceae | ZNIEFF (DC) |

| Cirsium monspessulanum (L.) | Cirse de Montpellier | Asteraceae | PRRA, LRR, ZNIEFF (D) |

| Cyperus fuscus (L.) | Souchet brun-verdâtre | Cyperaceae | ZNIEFF (DC) |

| Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) | Dactylorhize de Traunsteiner | Orchidaceae | PRRA, LRR, ZNIEFF (D) |

| Gymnadenia odoratissima (L.) | Gymnadème très odorant | Orchidaceae | PRRA, LRR, ZNIEFF(D) |

| Inula helvetica Weber | Inule helvétique | Asteraceae | PRRA, LRR, ZNIEFF (D) |

| Leucojum aestivum L. | Nivéole d'été | Amaryllidaceae | PN1 (Protection nationale), ZNIEFF (D) |

| Ludwigia palustris (L.) Elloitt | Ludwigie des marais | Oenotheraceae | PRRA, LRR, ZNIEFF (D) |

| Oenanthe lachenalii C.C. Gmelin | Œnanthe de Lachenal | Apiaceae | ZNIEFF (DC) |

| Ophioglossum vulgatum L. | Ophioglosse | Ophioglossaceae | PRRA, LRR, ZNIEFF (D) |

| Polystichum aculeatum (L.) Roth | Polystic à aiguillons | Dryopteridaceae | Protégé en Isère, ZNIEFF (DC) |

| Potamogeton coloratus Hornem. | Potamot coloré | Potamogetonaceae | ZNIEFF (DC) |

| Ranunculus lingua L. | Renoncule langue | Ranunculaceae | PN1, LRR, ZNIEFF (D) |

| Salix myrsinifolia Salisb. | Saule noircissant | Salicaceae | LRR |

| Samolus valerandi L. | Mouron d'eau | Primulaceae | LRR, ZNIEFF (DC) |

| Thalictrum flavum L. | Pigamon jaune | Ranunculaceae | LRR, ZNIEFF (DC) |

| Thysselinum palustre (L.) Hoffm. (cité sous Peucedanum palustre) | Peucédan des marais | Apiaceae | PRRA, LRR, ZNIEFF (D) |

| Utricularia australis R. Br. | Utricularia négligée | Lentibulariaceae | ZNIEFF (D) |

Lichens

Un suivi scientifique a également été réalisé sur les lichens, en 2002 et 2012. Ces deux études ont pu identifier trente espèces, dont trois n'avaient jamais été observées en Isère et dont quatre pourraient être considérées comme en danger au niveau national.

Faune

Tableau de synthèse de données faunistiques du marais de Montfort :

| Groupe inventorié | Période de suivi | Nombre de données sur le ENS | Nombre d'espèces |

|---|---|---|---|

| Oiseaux | 2003-2011 | 4890 | 178 |

| Mammifères | 2003-2012 | 197 | 17 |

| Amphibiens | 2003-2012 | 55 | 4 |

| Reptiles | 2003-2009 | 4 | 1 |

| Poissons | 2003 | 2 | 2 |

| Odonates | 2011 | 30 | 30 |

| Lépidoptères | 2003-2011 | 361 | 227 |

| Coléoptères | 1997-2010 | 72 | 72 |

| Orthoptères (et autres) | 2004-2012 | 13 | 13 |

Avifaune

Depuis 2003, se déroule un suivi de l’avifaune sur le marais de Montfort. Cette étude est menée chaque année par des bénévoles et s’intègre dans le cadre du Programme national de recherche ornithologique initié par le CRBPO (Centre de recherches sur la biologie des populations d'oiseaux). Deux axes du programme ont été mis en place sur le marais de Montfort : le SPOL (Suivi de population d’oiseaux locaux) et l’étude de la migration. Les résultats issus de ces 10 ans de suivi ont montré l’attrait certain du marais de Montfort pour l’avifaune, car il s’agit d’une zone de quiétude et un réservoir de nourriture toute l’année. Les captures réalisées dans le cadre du suivi ont concerné 42 espèces sur les 10 ans. Il est retrouvé des espèces nicheuses sur le site, c’est le cas de la fauvette à tête noire (2 091 individus bagués en 10 années), du rossignol philomèle, de l’hypolaïs polyglotte, de la grive musicienne, de la fauvette grisette, du pouillot véloce, des mésanges bleue, charbonnière et à longue queue, de la rousserolle verderolle. Pour ces espèces, il a été observé l’arrivée de nouveaux individus en automne, signe que le site est toujours attractif et permet de préparer la migration.

Certaines espèces sont contactées uniquement pendant la migration : c’est le cas du rougequeue à front blanc, de la rousserolle effarvatte, du bruant jaune, du gobemouche noir, du phragmite des joncs, de la fauvette babillarde, la locustelle tachetée, le pouillot fitis, la rousserolle turdoïde, le râle d'eau, le pipit des arbres, la bouscarle de Cetti, le gorgebleue à miroir blanc , le grimpereau des bois, la remiz penduline, le roitelet huppé et le roitelet à triple bandeaux, le bouvreuil pivoine et le gros-bec casse noyaux (hivernage). Ces espèces utilisent le marais de Montfort comme halte migratoire, du fait de la présence de nombreux insectes et d’arbres à baies.

Habitats

Il a été recensé plus d’une cinquantaine d’habitats sur l’ensemble du site dont 18 sont des habitats d’intérêt communautaire et 4 sont des habitats d’intérêt communautaire prioritaire au sens de la directive habitat (92/43/CEE). Il s'agit des 4 habitats suivants, avec leurs codes de dénomination issus de la directive :

- Les bas-marais à Marisque (7210*)

- Boisement d’aulnes glutineux (91E0*-11)

- Saulaie blanche pionnière (91E0*-1)

- Frênaie alluviale sur sol à hydromorphie variable (91E0*)

Le marais abrite également 7 habitats qui sont également pris en compte par la directive, mais ne sont pas prioritaires ; ils sont alors seulement nommés comme habitat d’intérêt communautaire.

- Mosaïque de prairies humides eutrophe et de mégaphorbiaie à Reine des prés (6430-1)

- Mosaïque de mares, magnocariçaie et roselières envahies par le Soligade (3140-1; 3260-2)

- Mégaphorbiaie à Reine des prés (6430-1)

- Mares de charophytes et végétation pionnière domminée par la Prêle des marais (3140-1)

- Fossé à herbier d'utriculaire et phragmitaie (3150-2)

- Prairie à Molinie (6410)

- Bas-marais alcalin (7230).

Activités sociaux-économiques

- Agriculture

- Gestion du réseau des canaux et fossés (entretien)

- Équitation et élevage de chevaux

- Activités touristiques et pédagogiques (conseil général de l'Isère : En chemin sur les ENS)

- Protection de la nature et de l'environnement, réseau éducation nature (FRAPNA Isère)

- Pédagogie / enseignement (université Joseph-Fourier, lycée horticole de Saint-Ismier)

- Activités scientifiques

- Chasse (ACCA de Crolles)

- Pêche (Les amis du lac de Montfort)

- Démoustication

- Activités industrielles proches

Aménagements présents sur le site

- Aire de stationnement

- Panneau d'information sur la réglementation, la faune sauvage et les arbres remarquables

- Sentier de découverte sur le thème des papillons (1 950 m) (passage sur caillebotis, 450m), jalonné de panneaux d'interprétation). Ce sentier est accessible aux personnes à mobilité réduite

- Espace de pique-nique

Gestion

La gestion au sein du marais est fixée par un plan de gestion ou plan de préservation et d’interprétation (PPI), document qui est réalisé pour chaque « espace naturel sensible ». Le PPI est réalisé pour une période donnée, au cours de laquelle il fixe les différentes actions à réaliser en fonction d'objectifs à suivre, pour cela il est fait un état des lieux du marais afin de bien identifier les différents enjeux présents, et qui seront pris en compte par les objectifs. Il se distingue 2 types d’objectifs :

- les objectifs à long terme : ils découlent des enjeux. Ils permettent d’atteindre ou de maintenir un état considéré comme « idéal » pour les habitats et les espèces de l’ENS ;

- les objectifs du plan : déclinés à l'échelle de temps du PPI (sur 5 ou 10 ans), ils permettent de tendre vers les objectifs à long terme.

Le marais de Montfort de Montfort est au début de son troisième plan de gestion ou plan de préservation et d’interprétation (PPI), qui fixe les actions à mener sur le marais jusqu’en 2022. Le premier PPI avait concerné la période 1997-2005 et le second la période 2006-2011.

Les principaux objectifs suivis sont :

- restauration du fonctionnement hydrologique du marais favorable à la biodiversité (OC1) ;

- maintien et extension des bas marais et prairies à orchidées et papillons (OC2) ;

- conservation et extension des habitats aquatiques à amphibiens, libellules et plantes aquatiques (OC3) ;

- maintien et reconstitution d'habitats favorables aux oiseaux (OC4) ;

- conservation des boisements patrimoniaux (OC5) ;

- éradication des espèces exotiques envahissantes (OC6) ;

- maintien du rôle majeur de corridor écologique du marais de Montfort (OC7) ;

- compléter les connaissances naturalistes et fonctionnelles sur le marais (OS1) ;

- évaluation de l'évolution du fonctionnement hydrologique (OS2) ;

- évaluation de l'évolution des habitats naturels et des populations animales et végétales ; évaluation de la gestion (OS3) ;

- renforcer et développer les liens avec le monde de la recherche (OS4) ;

- maîtrise de la fréquentation au sein de la zone d'observation (OF3) ;

- animation pédagogique de l'ENS (OF2) ;

- amélioration de l’accueil des publics (OF1) ;

- assurer la gestion administrative de l'espace naturel sensible (OG1).

Bibliographie

Plan de préservation et d’interprétation, . Conservatoire d’espaces naturels de l’Isère – Avenir

Découvrez les espaces naturels sensibles de l’Isère, plaquette disponible sur www.isere.fr

Notes et références

- Fiche APPB Muséum national d'histoire naturelle

- Extrait de la plaquette Découvrez les espaces naturels sensibles de l’Isère disponible sur Isère.fr